4月1日,东部战区对台岛进行“进逼”之后,4月2日上午,我军再次进行了远程火力实弹射击,而且目标直指台岛的重要港口和能源设施。

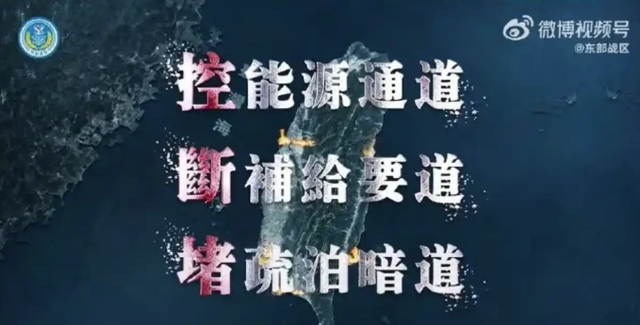

这不是一次普通的演习,而是带着明确指向的模拟打击,而且这也是东部战区首次点名“能源设施”作为打击目标,或许,我们已经做好了“能源斩首”的准备。

要知道,台湾是一座岛屿,地理上的局限性决定了它的生存逻辑,面积狭小,资源匮乏,战略纵深几乎为零,这些都是无法改变的现实,所以台岛的能源和粮食高度依赖外部输入。数据显示,超过95%的能源和主粮需要通过海运进口,而港口则是这一切的生命线,天然气、煤炭、石油,这些支撑现代社会运转的命脉,几乎全部仰赖于海上运输,一旦海运线被切断,岛内的能源系统将立刻土崩瓦解。

民进党当局曾信心满满地宣称,岛内的天然气储备可以支撑7到14天,粮食储备则能维持大约60天,这听起来似乎有些底气,但这只是建立在理想化的假设之上,如果解放军真的封锁台湾海峡,同时对港口和能源设施实施精准打击,这些所谓的“储备”还能撑多久?答案显而易见。

而摧毁能源设施,对台湾来说无异于釜底抽薪,没有电,工厂停工,医院瘫痪,水处理系统失灵,甚至连最基本的照明和通讯都将成为奢望。所以台岛的能源系统一旦停摆,最多不出90天,岛内社会秩序的全面瓦解几乎是必然的结果,这不是危言耸听,而是基于现实条件的推演。

解放军此次演习首次明确提及打击能源设施,显然不是随口一提,相比传统的军事目标,比如指挥中心或军事基地,能源设施的特殊性在于它的“乘数效应”。摧毁一座军营,可能只是让对手损失一部分兵力,但摧毁一座发电厂或油库,却能让整个地区的经济、民生乃至防御体系陷入瘫痪,这种打击方式,追求的不是短期的战术胜利,而是长期的战略压制。

从军事角度看,台岛的能源设施并不难找。台湾的发电厂、油气储备站大多集中在沿海地区,比如基隆、台中、高雄等地。这些设施位置固定,防护能力有限,面对远程火力——比如东风系列导弹或火箭军的精准打击几乎没有还手之力,更何况,解放军的航母编队和055型驱逐舰一旦出动,足以在台岛东部海域形成压倒性优势,彻底封死海上补给的可能。

有人可能会问,为什么不直接登陆作战,非要选择这种“能源斩首”的方式?答案其实很简单:效率。登陆战需要投入大量兵力,耗时耗力,还可能面临国际社会的强烈反弹,而通过远程打击和海上封锁,切断台岛的能源命脉,既能最大限度减少己方损失,又能迅速让对手失去抵抗能力,这种策略的核心在于“不战而屈人之兵”,用最小的代价换取最大的效果。

4月2日的实弹射击,显然是一次警告,也是一次预演。解放军通过这次行动,向外界展示了远程火力的精准性和打击能力,同时也传递了一个清晰的信号:我们有能力、有决心在必要时切断台岛的命脉,这种“能源斩首”的策略,不仅仅是对台当局的震慑,也是对外部势力的表态——任何试图插手台海的企图,都将付出高昂的代价。

当然,从演习到实战还有一段距离,军事行动从来不是孤立的事件,它背后牵涉到政治、经济、外交等多重因素,但这次演习的意义在于,它让人们看到了解放军的一种全新思路:不一定要通过全面战争来解决问题,有时一场精准的“外科手术”就足以让对手崩溃。

未来的路怎么走,取决于台岛的选择,如果继续执迷不悟,倚仗外部势力对抗大陆,那么“能源斩首”可能不再是演习,而是现实,但如果能够回归理智,回到两岸一家的轨道上来,或许还有回旋的余地,历史从来不缺教训,关键在于,有人是否愿意听。

信息来源:

星岛日报:《解放军模拟摧毁高雄能源基地 年内或再有军演》