记得在孩子小时候,我曾教她念唐诗《悯农》:“锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”

然后问她:“你知道大米是哪里来的吗?”答:“超市!”我顿时哭笑不得。

现在城市里的很多孩子没有太多机会可以亲眼看到稻谷是怎么耕种的、农业生产是什么样的,也就不知道大米到底是怎么来的,难道不是大人从超市里买来的吗?

我们常用“四体不勤,五谷不分”来形容一个人懒惰不劳动,缺乏生活常识。

五谷主要指稻、黍、稷、麦、菽,是数千年来中国人的主要口粮。如果要问这“五谷”是哪五种,有多少人可以马上答出来?即使是我也要去搜索一下确认答案。

中国是有着数千年历史的农耕文明大国,一直以来,“吃饱饭”就是国人一种朴素而基本的愿望和目标。

为了能吃饱饭,中国人努力奋斗了数千年,自远古时期就已经开始了农业生产,对粮食作物进行驯化,发展农耕技术。在距今近一万年前,河姆渡、玉蟾岩等一些人类历史遗址里就留存了碳化的稻谷,真是让人惊叹。

但在不同的时期,担任主角的粮食作物却有不同,它们也是一直都在变化发展的,即使是“五谷”的品种也并非一成不变。这跟当时的气候、地理环境变化以及社会农业生产技术发展水平有关。

因为生长周期短,黍稷成为商周时期的主粮。到了春秋战国时期,因为追求产量,曾经的“百谷”被优化和淘汰,收窄为“五谷”,小米也成为餐桌的主力,深受人们喜爱。

在4000多年前,重要的粮食作物小麦从西方进入新疆地区。到了秦汉时期,因为石磨技术的发展,小麦被制成了面粉、面条、炊饼等食品,成为了人们的主食。

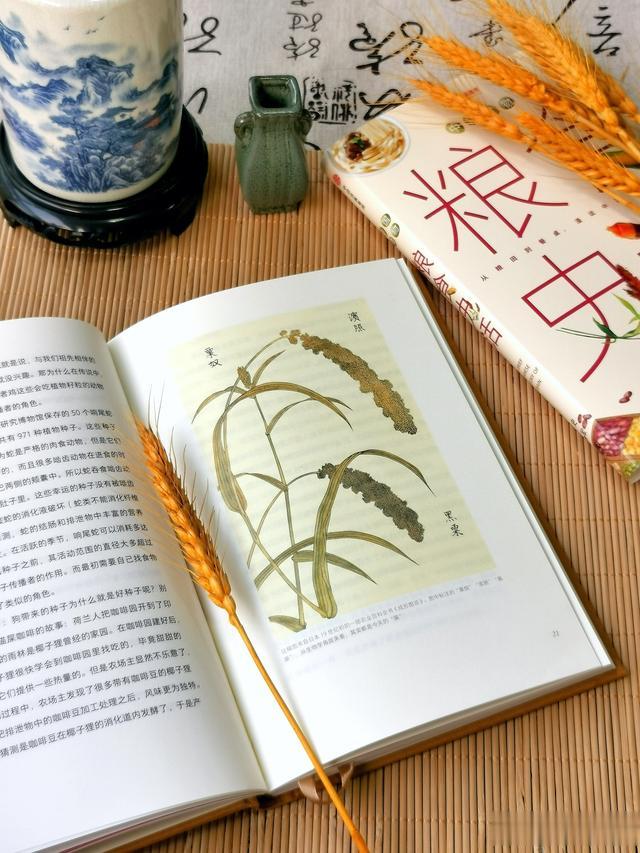

古人们一直在寻找理想的主力粮食作物,一些我们今天看来是蔬菜的作物,也曾经被当作粮食,如茭白,本名为“菰”。

看到这个字有个草字头就大概能明白它是什么了,它的粒籽“菰米”是春秋时期的重要粮食,在一些古代典籍里还被列为“五谷”后的第六谷。

春秋战国时期,还有“芡”也是重要的淀粉类食物,就是我们俗称的芡实、鸡头米。

想起以前去苏州旅游时,我就特别爱吃鸡头米,嚼起来有点韧劲,口感特别。但它也不便宜,一大碗糖水里就放着一小撮鸡头米,金贵得很的样子。

但它的加工也确实不容易,要一颗颗地把种子外面的厚壳铲掉,所以也注定了它无法发展成为国人的粮食主力。

我们赖以生存的粮食,原来有着如此悠久的历史和丰富的社会文化科技构成,值得我们去深入了解。

由中国国家地理出品的《中国食物:粮食史话》一书,结合植物学、社会学、历史学等知识,为我们梳理和讲述粮食的种类和发展变迁、中国社会发展与农耕技术提升的历史,以及科普许多关于粮食的冷知识。

从商周到现代,跨越数千年岁月,从多角度进行科普讲解,并配有大量与粮食和农业有关的壁画、古画、植物手绘图等图片,非常生动有趣又涨知识。