这位名将13岁投身革命,被誉为“铁血战将”。1955年,他晋升为中将,李先念对其战斗能力赞誉有加。他坚持真理,不媚权贵,深得毛主席信任。

然而,56岁时,他被免职并软禁。获释后,他渴望拜见徐向前元帅,但徐帅却未予会见,其中缘由令人费解。

【铁血战将怒锤2.8万韩军】

郑维山是开国中将,受毛主席称赞,与许世友齐名。1930年,他投身红军,任红四方面军最年轻师政委,并参与了鄂豫皖苏区的反“围剿”战斗。

长征途中,他三次穿越雪山草地,行程遍及大半个中国,归延安后与李先念等共研抗战。解放战时,他率部力战敌军三日三夜,保障党政军安全撤出张家口,拯救数万民众。

郑维山参与了察南、绥远、平津等战役,尤以新保安战役闻名。他作战风格硬朗果敢,为中国的解放事业立下了显著战功。

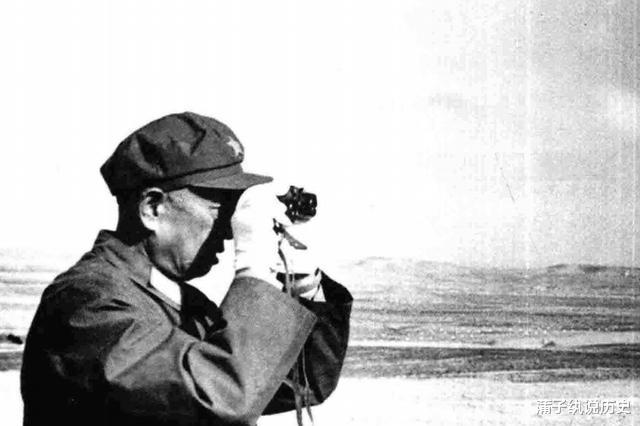

新中国成立后,他担任中国人民志愿军第19兵团副司令员一职,负责指挥部队投身于金城战役之中。

郑维山自第五次战役起与美军交锋,他精心策划,巧妙指挥志愿军猛攻美军,最终歼敌7800余人。1952年夏,因其卓越指挥才能,他被任命为第20兵团代理司令员。

1953年5月反击战时,美军初显妥协,愿接受停战条件。然而出乎意料,长期受美军影响的韩国总统李承晚却突然变得积极起来。

他明确表示不会满足于当前的停战线,他的目标是直接推进到鸭绿江,实现整个半岛的统一。

此话一出,美国人倍感困惑,志愿军将领亦愤慨不已。杨得志比喻道:“主求和,仆却战。”郑维山虽接获归国令,仍愤慨表示,誓夺金城要地,诱使韩军回击。

郑维山指挥作战系统周全,前期筹备详尽,包括炮兵布阵、通讯保障、步兵火力打击、山头战术及弹药筹备等。60军与67军攻克韩军多个主阵地,并稳控20处目标,令韩军铩羽而归。

此次战役中,3000名战士潜伏突袭,成功占领韩军阵地,创下歼敌速度新纪录。60军与67军合力歼敌2.8万余人,给予韩军重大打击,令其深感耻辱。

金城战役是抗美援朝战争的收官大战,为取得最终胜利打下了牢固基础。

回国后,郑维山将军持续为新中国国防建设出力。1955年获授中将军衔,随后二十多年,他一直在北京军区担任副司令员一职。

【郑维山一掌拍翻三个茶碗:还要我怎么认识】

六七十年代,北京地区陷入动荡,北京军区负责人郑维山竭力维护稳定。他虽谨慎行事,却仍未能幸免,遭受了冲击。

华北会议上,他因坦诚直言,遭到部分人的严厉指责,更有声音高呼“郑维山不可饶恕”,使场面一时紧张。

1971年初,郑维山被中央调离原有岗位并重新分配任务,尽管其党籍与行政级别得以保留,但实际上已不再负责任何具体事务。

不久后,中央派员与他交谈,指出他的问题属于认识层面,只需深化认识即可安排工作。郑维山闻此颇为愤怒,因他已提交检讨,却仍要求他“深化认识”。

他猛地一拍桌子,桌上的三个茶碗应声而倒,他怒气冲冲地吼道:

还需进一步加深理解吗?该如何理解?这种做法与马克思主义的原则相符吗?

最终,郑维山的职位安排完全落空了。所有的计划和期望都未能实现,这一结果标志着他工作安排的彻底失败。

郑维山一家接获调往安徽农场的通知后,即刻整理行装,此行长达八年。面对生活巨变与不公,他未曾沮丧,坚信党和人民,认为自己终会昭雪。

在农村时,他保持乐观态度,主动投身劳动,悉心关怀群众生活,凭借实际行动获得了当地干部群众的一致尊重和深切爱戴。

这几年间,郑维山虽数次面临平反契机,却坚守原则,拒绝谄媚。1978年,见其他老同志复职,郑维山仍无进展,其子女致信聂荣臻,恳请尽快处理父亲事宜。

聂荣臻知晓郑维山行踪后,即刻指令总政治部处理此事,具体由徐厚田负责。经聂荣臻催促,总政完成了对郑维山问题的核查,并为其恢复了名誉。

【求见徐帅,徐帅为何不见?】

郑维山一家回到北京,被安置在招待所。他初时满心欢喜,盼着能重回部队贡献力量,然而一直未收到归队通知,实际上处于等待安排的状态。

郑维山原属北京军区干部,按规定需原单位提交材料解决名誉和工作问题。但干部众多,问题累积,且职位有限,他复出后的去向成了棘手难题。

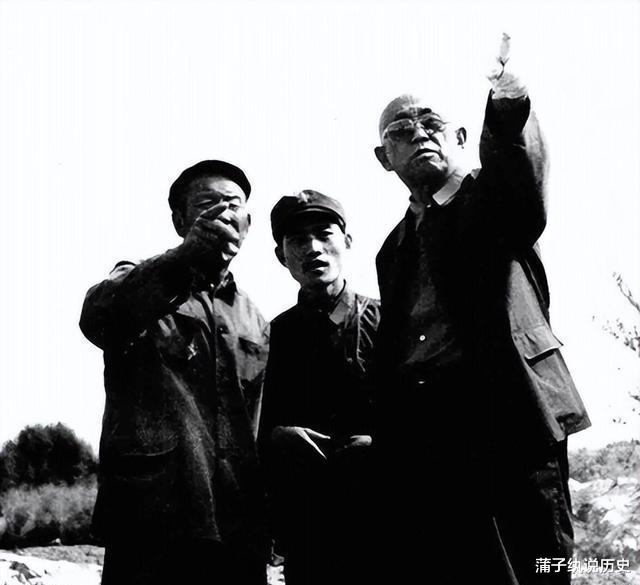

1980年春,郑维山无奈求助老上司徐向前。回京后,他因安徽下放多年致生活困顿,票证匮乏,得靠安徽寄来的粮票度日,境况艰难。

徐向前时任中央军委副主席,军务繁重,难以顾及每位老部下。闻听郑维山所述困境,他初感惊讶,而后沉思片刻,渐渐领悟了其中缘由。

徐向前为郑维山向总政治部批文,催促解决其问题,却未获回应。数月后,徐帅因病入住301医院,郑维山得知后前往探望,遗憾的是,被医院婉拒在外。

徐向前得知老部下来访,心情颇佳,但念及郑维山之事未了,顿感失落。他对秘书叹道:“还是别见了,他的问题没解决,加之我病中,实在无颜以对。”

徐帅当即联络解放军总政治部主任韦国清,严督此事。1982年,郑维山就任兰州军区司令员,67岁高龄仍坚守西北边陲,尽显老将英姿。

邓小平在就任前会见了郑维山,嘱咐他完成两项任务:20年内大西北绿化,并选拔培养10名杰出接班人。

郑维山坚定地回应:“我会全力以赴完成任务,确保不负您的期望!”

这位年近七十的将军,心情激动,踏上了他在兰州的第三次征途。

2000年初,郑维山病情骤重,他写下唯一遗嘱,表明身后不愿入八宝山,希望骨灰能撒在大别山、祁连山及河西走廊。

郑维山坚持要求终止治疗,欲将费用用于台湾统一。临终之际,他无法说话,艰难地在纸上书写了“西向四十度”、“山口大”、“祁连”、“兰州”等关键词。

秘书迅速领会了他的意图,缓缓升起病床,然后靠近郑维山的耳边轻声说:

首长,您当前正对着西方,正对着巍峨的祁连山脉!

秘书发言结束之际,心电监护仪显示心率骤降,直至化为平直线条。郑维山将军在北京辞世,终年85岁。

郑维山一生致力于革命与战斗,全心全意为人民服务。他毕生奉献于中国革命和建设,为人民解放和幸福建功立业。他的逝世,是人民解放军和中国人民的重大损失。