1946年2月3日凌晨,吉林通化笼罩在零下三十度的严寒中。二道江畔,千余名日本兵丁身着单衣,双手反缚,在东北民主联军押解下走向冰面。随着指挥官一声令下,密集的枪声撕裂了冻雾,躯体坠入冰河,头颅在铁锹下滚落。这场发生在二战结束半年后的集体处决,成为中日战争伤痕未愈的残酷注脚。

历史经纬中的通化

历史经纬中的通化1945年8月,日本关东军的溃败让通化回到中国人手中,但这座伪满洲国"东边道台"的归属权争夺才刚刚开始。苏联红军作为首个进驻者,在通化设立军管会,却未久留——中共冀热辽军区在9月22日火速接管政权,市长蒋亚泉带领的干部团队仅用一月便恢复社会秩序。葡萄酒厂的烟囱重新吐出白烟,航空学校培养出第一批红色飞行员,通化人似乎迎来了期盼已久的黎明。

但暗流始终在涌动。作为东北工业重镇,通化吸引着多方觊觎:国民党特务频繁活动,伪满残余与土匪勾结,更有数万滞留的日本侨民与关东军散兵。这些不安定因素在国民党通化县党部书记孙耕晓的煽动下,逐渐聚合成致命风暴。

反叛阴谋的三重网络

反叛阴谋的三重网络1946年1月,孙耕晓与日本关东军125师团参谋长藤田实彦、伪满军官姜际隆在通化轮盘街密室结盟。三方协定以3000名日本兵为骨干,裹挟伪警察、土匪及被策反的民主政权内部人员,计划在农历正月初一(2月3日)发动暴动。具体步骤堪称精密:

信号系统:玉皇山三堆烽火为号,电灯三闪三灭启动总攻攻击目标:覆盖专员公署、支队司令部、电厂、电话局等12处要害兵力部署:超万名暴徒分路突袭,重点突破专员公署大楼这场阴谋的破产始于公安系统的警觉。2月2日,孙耕晓在密谋现场被抓获,但藤田实彦逃脱。尽管核心计划暴露,暴乱仍按既定时间爆发——当全城电灯突然熄灭时,玉皇山升起的火光宣告了血色正月的开启。

黎明血战与政权巩固

黎明血战与政权巩固4时整,专员公署大楼首先遭遇冲击。守卫部队在激烈交火中退守二楼,直到通化支队增援抵达。这场持续数小时的攻防战以暴徒溃败告终:1000余暴徒丧生,3000余人被俘。中共方面展现的军事效率令人惊叹:从发现阴谋到粉碎暴乱,全程不足半月;从战斗打响到控制局势,仅用六小时。

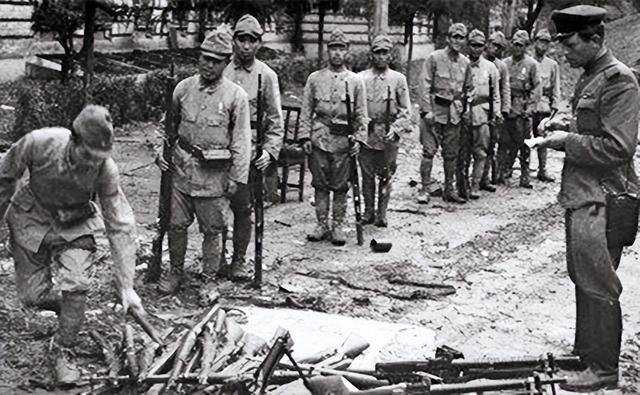

战后清算异常严厉:

首要分子:孙耕晓被处决,藤田实彦病死狱中日本兵丁:16岁以下遣返,其余大部处决(约千人)政治清洗:民主政权内部160余名"内应"被肃清这场铁血镇压既是对反叛者的震慑,更是向通化民众展示新政权的控制力。中共通过迅速恢复秩序、召开各界座谈会、发表《戡乱宣言》等组合拳,成功将危机转化为巩固统治的契机。

历史回响与现实镜鉴

历史回响与现实镜鉴通化事件折射出战后东北的复杂博弈:

地缘争夺:国共两党对东北工业基地的争夺白热化民族矛盾:日本侨民问题成为随时引爆的"火药桶"政权认同:中共通过高效治理迅速建立合法性值得注意的是,事件处理后中共对日本战俘采取分化策略:对青少年遣返展现人道姿态,对成年兵丁的处决则彰显强硬立场。这种"胡萝卜加大棒"政策为后续处理百万日侨提供了范本。今日通化的二道江依旧奔流,但江畔已难觅当年血迹。这场被日本右翼势力长期炒作的事件,客观上成为中日战后记忆的重要坐标。当我们回望这段血色黎明,既应看到政权更迭的残酷性,更应思考如何在历史创伤中实现真正的民族和解。

参考资料:

《徐国通回忆录:惊心动魄的通化暴乱事件》 烽火

《通化事件的更多补充细节》 文学城

《震惊中外的通化事件始末》 兰台内外