2024年8月,67岁的姜女士父亲躺在医院病床上,瘦得只剩一副骨架。他的肺癌已进入终末期,身体几乎被疾病掏空。姜女士24小时守在床边,双眼布满血丝,疲惫得像随时会倒下。父亲的情况糟透了:从7月底开始,他完全吃不下东西,连米汤都咽不下去,闻到食物的气味就呕吐。每天发烧,没有规律,一烧起来就意识不清,整日嗜睡。喝水也仅能抿一两口,全靠营养液吊着命。

姜女士看着父亲日渐衰弱,心如刀绞。她回忆起父亲年轻时的模样:扛着锄头下地,笑声洪亮。如今,他连翻身都需要人扶,尿床成了常态,尿量一天比一天少。姜女士翻看了许多临终护理的科普资料,父亲的症状几乎全中:黑绿色大便、咳血痰、腿脚浮肿、意识混乱,甚至偶尔说看见已故的亲人,手在空中乱抓。可半个月过去了,父亲还在撑着,像是被困在生命的边缘,既不走,也不活。

姜女士既盼着父亲能多陪她几天,又被无尽的照顾压得喘不过气。她喃喃道:“我知道他也难受,可我真的快撑不下去了。”

确诊噩耗:从希望到绝望姜女士的父亲在2022年确诊肺癌,当时已是晚期,伴随淋巴转移。他没有吸烟史,却因长期在工厂接触粉尘,埋下了隐患。确诊时,父亲的心态就很差,总是抱怨:“村里没人得这病,为什么偏偏是我?”他拒绝运动,整天躺在床上,甚至对治疗不抱希望。姜女士和妹妹轮流劝说,才勉强让他接受化疗和放疗。

最初的治疗有些效果,肿瘤缩小,父亲的精神也好转。姜女士一度以为,父亲能撑过几年。可2024年初,病情急转直下,骨转移和脑转移接踵而至。医生坦言,进入终末期后,治疗只能缓解症状,无法逆转。姜女士不甘心,四处求医,甚至尝试了昂贵的靶向药,却收效甚微。最终,父亲住进姑息治疗病房,靠营养液和止痛药维持生命。

姜女士回忆,确诊后的两年,她和妹妹几乎放弃了工作和家庭,全心照顾父亲。治疗费用高达50万元,家里借遍了亲戚。父亲却从不领情,动不动发脾气,骂她们“想累死他”。姜女士心里委屈,却只能忍着。她知道,父亲的暴躁背后,是对疾病的恐惧和对死亡的抗拒。

临终症状:身体的最后挣扎

临终症状:身体的最后挣扎进入2024年7月,父亲的病情彻底失控。他完全丧失食欲,胃肠功能衰竭,连流质食物都无法消化。呕吐成了常态,姜女士尝试各种办法——熬清淡的粥、买营养粉,可父亲一闻就吐。医生解释,这是脑转移压迫神经,导致吞咽困难和消化功能障碍。据《新英格兰医学杂志》(The New England Journal of Medicine)2023年研究,晚期肺癌患者中,约40%会因脑转移出现类似症状,严重影响生活质量。

父亲每天发烧,体温高达39度,伴随意识混乱。护士抽血时发现,血液流速极慢,超敏C反应蛋白(CRP)数值飙升,提示急性炎症反应。医生说,这是感染或肿瘤坏死引起的常见现象。姜女士问:“还能治吗?”医生摇摇头:“只能控制症状,尽量让他舒服些。”

父亲的大便呈黑绿色,冲水时变黄,医生怀疑是消化道出血。咳血痰也越来越频繁,服用云南白药后,血丝稍减,但仍时有发生。腿脚浮肿、尿量减少,提示肾功能衰竭。更让姜女士揪心的是,父亲似乎感觉不到疼痛,止痛药都不用了。医生解释,这可能是神经系统受损,或身体进入恶病质状态——一种晚期癌症患者常见的极端消瘦和代谢紊乱。

父亲的心跳、血氧和血压却始终正常,声音也有力,只是懒得说话。姜女士不明白:“为什么他看起来这么糟,却还能撑着?”医生说,小细胞肺癌终末期患者的生命力有时超乎想象,身体可能在“最后挣扎”。

照顾的煎熬:爱与崩溃的边缘姜女士独自承担了24小时的陪护。父亲的每一次咳痰、小便、喝水,都需要她亲手处理。晚上状况尤其多,父亲每隔10分钟就要折腾一次:要么喊着要水,要么尿床,要么突然狂躁。姜女士一夜无眠,白天在医院也无法休息。她感觉身体和精神都到了极限,像是被榨干的机器。

更让她崩溃的是父亲的脾气。他要求多,意见大,稍不如意就骂人。姜女士帮他翻身,他嫌疼;给他喂水,他嫌慢;做了他想吃的饭菜,他又一口不吃,说“时间过了”。有一次,姜女士累到极限,忍不住冲父亲吼道:“您能不能配合一点!”吼完她就后悔了,赶紧道歉,泪水止不住地流。她知道,父亲的暴躁不是针对她,而是疾病带来的痛苦和绝望。

姜女士想起母亲生病时,父亲也是这样独自照顾,熬得满头白发。如今轮到她,她才体会到那种心力交瘁。她嫁到外地,平时和父亲聚少离多,妹妹又忙于生育,医院里只有她一人。她试着和父亲聊天,可父女俩总是无话可说。父亲躺在床上,眼神空洞,偶尔说想跟人聊聊,可姜女士心力憔悴,实在挤不出笑容。

心理挣扎:不舍与崩溃的拉扯姜女士看了许多临终症状的资料,知道父亲的黑便、意识混乱、手乱抓都是死亡的信号。亲戚们都说:“可能就这几天了。”可父亲偏偏撑着,半个月过去,依然活着。一周前,姜女士以为父亲要走了,叫来丈夫和孩子陪护。可父亲的状态竟略有好转,血氧稳定,意识偶尔清醒。姜女士犹豫着让家人回去,又怕父亲突然离去,只好继续耗在医院。

她内心充满矛盾。一方面,她舍不得父亲,盼着他能多活一天;另一方面,漫长的陪护让她身心俱疲。她甚至闪过可怕的念头:“怎么还不走?”这个念头让她自责不已。她知道,父亲也在受罪,活着对他或许是种折磨。可作为女儿,她怎么能盼着父亲离开?

姜女士想起父亲确诊时的情景。他总说“死就死了”,却又怕死,怕一个人孤零零地走。姜女士试着安慰他,可父亲从不听她的,只听医生的。医生说翻身,他才动;医生说喝水,他才喝。姜女士觉得自己像个多余的人,付出再多,也换不来父亲的认可。

科普与警示:肺癌终末期的真相

科普与警示:肺癌终末期的真相肺癌是全球最常见的癌症之一,据世界卫生组织(WHO)2023年数据,每年新增病例约220万,死亡人数高达180万。小细胞肺癌占肺癌的15%,恶性程度最高,进展迅速,确诊时多为晚期。据《柳叶刀》(The Lancet)2024年综述,小细胞肺癌终末期患者常出现脑转移、骨转移和恶病质,伴随食欲丧失、意识混乱和多器官衰竭,生存期通常仅数周至数月。

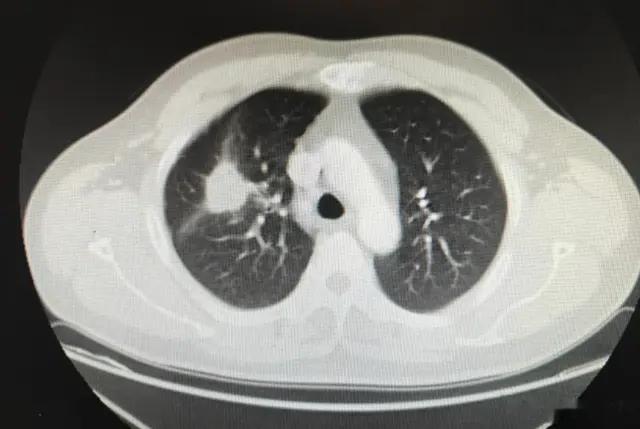

中国医学科学院肿瘤医院姑息治疗科主任李教授在2024年《健康时报》采访中指出:“肺癌终末期的治疗以姑息护理为主,重点是缓解疼痛、改善呼吸和维持尊严。营养支持和心理关怀对患者和家属同样重要。”他强调,低剂量螺旋CT是早期发现肺癌的关键,吸烟者、二手烟暴露者和职业暴露人群应每年筛查。

姜女士的父亲因长期接触粉尘患病,这提醒人们,环境因素也是肺癌的重要诱因。据美国癌症协会(American Cancer Society)2023年报告,粉尘、石棉和空气污染可增加肺癌风险,尤其在无防护的职业环境中。

反思与建议:陪伴与尊严并重姜女士的父亲仍在医院,靠营养液维持生命。姜女士不知道他还能撑多久,但她决定陪到最后。她说:“爸爸这辈子不容易,我不想让他走得孤单。”她也坦言,照顾的过程让她深刻体会到“久病床前无孝子”的无奈。她希望自己的经历能给更多人启发。

基于父亲的病情,姜女士提出以下建议:

40岁以上人群,尤其是吸烟者或有职业暴露史者,每年做低剂量螺旋CT,早期发现肺结节或肿瘤。出现咳嗽、胸痛、体重减轻等症状时,及时就医,排查肺癌可能。晚期肺癌患者应尽早接受姑息治疗,通过止痛、营养支持和心理关怀提高生活质量。家属在陪护时,需关注自身身心健康,必要时寻求社会支持或专业护理,避免身心崩溃。面对终末期患者,尊重他们的意愿,给予陪伴和尊严,比过度治疗更重要。姜女士最后说:“爸爸的病让我明白,健康比什么都珍贵。希望大家多关心自己和家人的身体,别等到最后才后悔。”

参考资料

《柳叶刀》(The Lancet),2024年,Palliative Care in Advanced Lung Cancer.

《新英格兰医学杂志》(The New England Journal of Medicine),2023年,End-Stage Lung Cancer: Symptoms and Management.

世界卫生组织(WHO),2023年,Global Cancer Statistics.

美国癌症协会(American Cancer Society),2023年,Lung Cancer Risk Factors.

中国医学科学院肿瘤医院李教授访谈,2024年,《健康时报》.