引言

绍兴,这座浸润着千年翰墨风流的古城,孕育了无数书法大家。从王羲之的《兰亭序》到徐渭的狂草,书法艺术的基因深植于这片土地的文脉之中。而在现当代,沈定庵(1927—2023)以其独特的隶书造诣、深厚的文化情怀与谦逊的人格魅力,成为绍兴书法界当之无愧的圭臬。他的艺术人生,既是对传统的继承,也是对创新的探索,更是一部用笔墨书写的精神史诗。

一、师承与根基:从伊秉绶到徐生翁

沈定庵的书法之路始于家学熏陶与名师指引。他出生于绍兴书香世家,父亲沈华山是王一亭的弟子,擅长书画,庶母亦工丹青。6岁时,他因在父亲画作上题写的稚嫩字迹被徐生翁偶然看到,徐生翁当即预言:“此子若悉心教导,将来必有所成。” 这一机缘成为他艺术人生的起点。

1. 伊秉绶的“乳娘”滋养

少年沈定庵对清代隶书大家伊秉绶的作品一见倾心。14岁时,父亲赠他伊秉绶的《默庵集锦》,他日夜临摹,几可乱真。一次在绍兴街头偶见伊秉绶真迹悬挂于店铺,他竟恳求店主允许现场临写,甚至自带笔墨,连续数日伏案钻研。这种痴迷奠定了其隶书的根基。

2. 徐生翁的精神引领

青年时期,沈定庵拜入徐生翁门下。徐生翁以“奇崛古拙”的书风闻名,但其对沈定庵的影响更多在于人格与气节。抗战时期,徐生翁拒绝为日本人作画,坚守民族气节,这种风骨深深感染了沈定庵。尽管师徒二人的书风迥异,但沈定庵始终铭记徐生翁的教诲:“书法即做人,端端正正方为根本。”

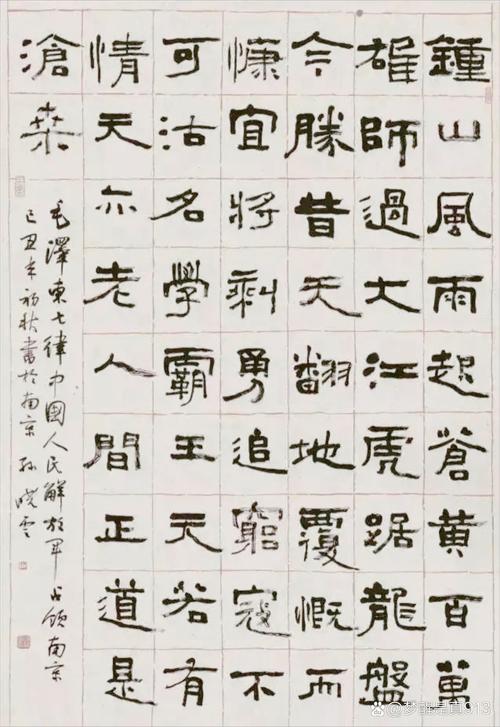

二、艺术特色:隶书的“衰年变法”

沈定庵的书法以隶书见长,其作品被评价为“伟而秀,雄而润,力厚骨劲,气韵生动”。他的艺术成就源于对传统的深刻理解与大胆创新。

1. 融合汉隶与清隶的独到笔法

沈定庵的隶书取法汉碑的雄浑博大,又吸收清隶的朴茂遒美。他突破传统隶书宽扁的结体,转为方长,线条中段饱满,收笔自然灵动,甚至融入楷书笔意。例如代表作《古越龙山》,笔法疏密有致,既有汉碑的厚重,又具现代视觉张力,被誉为“力能扛鼎”。

2. “理通、力遒、形美”的创作理念

他提出隶书创作的三大要素:“理通”即遵循法度,“力遒”追求笔力雄健,“形美”注重造型美感。这种理念在晚年“衰年变法”中尤为凸显。他曾言:“青年时临伊秉绶几可乱真,但时机成熟后,我选择逐个‘背叛’他们。” 这种“学古而不泥古”的精神,使其作品既具古意,又充满个性。

三、文化贡献:兰亭精神的传承者

沈定庵不仅是书法家,更是绍兴文化事业的推动者。他毕生致力于弘扬兰亭文化,堪称“书坛传薪者”。

1. 兰亭书会与书法节的奠基

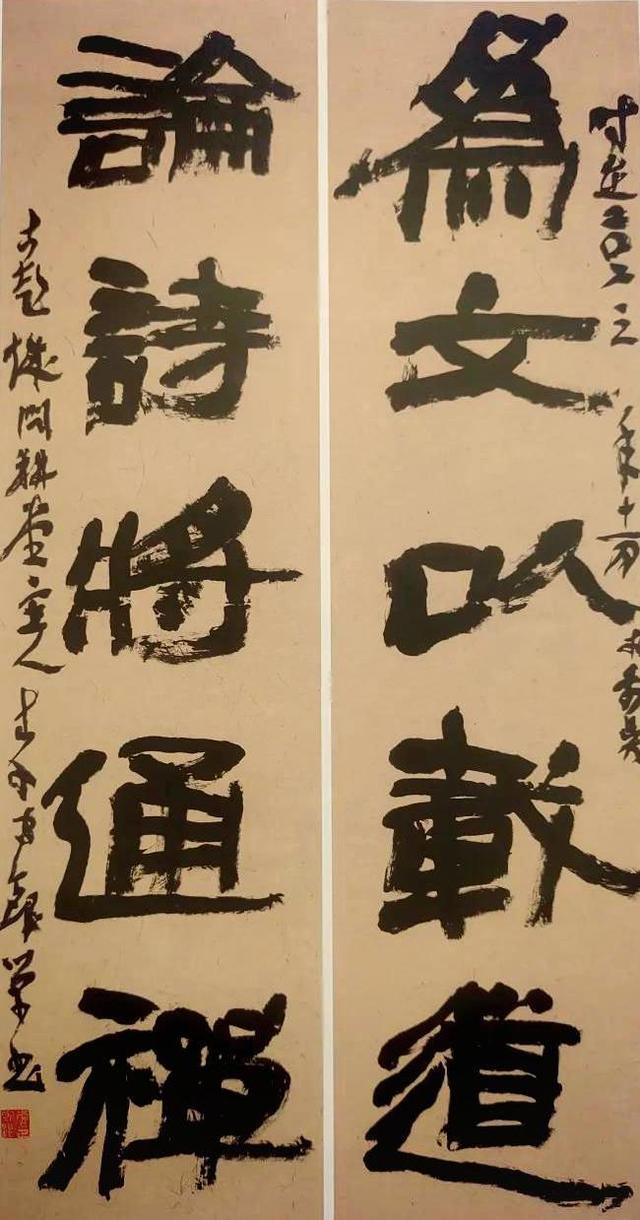

1981年,沈定庵与沙孟海、钱君匋等28位书法家发起成立“兰亭书会”,并担任首任会长。他策划组织了新中国成立后的首次兰亭雅集,促成农历三月初三成为“绍兴书法节”。1987年,他主持中日兰亭书会,与日本书法家曲水流觞,即兴写下“诗酒同怀抱,挥毫正及时”的草书条幅,再现王羲之风流。

2. 为乡贤立传的文化担当

晚年,沈定庵耗时七年编写《近百年绍兴书画家传》,收录徐生翁、袁梦白等50余位被历史遗忘的书画家生平。他以散文笔法钩沉往事,将正史与轶事结合,为绍兴文化留存珍贵记忆。他说:“这些前辈生活清苦却成就斐然,我们不能让他们湮没无闻。”

四、人格魅力:谦逊与赤子之心

沈定庵的艺术成就与其人格修养密不可分。他常以“小小绍城一介凡夫”自谦,却以赤子之心对待艺术与生活。

1. 提携后辈的胸襟

他扶持年轻书法家不遗余力。例如,1980年代,他力排众议推荐当时仅30岁的鲍贤伦担任绍兴书协副主席,并多次亲笔写信鼓励其创作。鲍贤伦回忆:“沈老待我如父辈,甚至与我共饮一坛黄酒,畅谈书道。”

2. 诗酒人生的率真

沈定庵爱酒,曾自嘲“写字前喝几口老酒,笔更听使唤”。他作诗“无诗须饮酒,不饮且吟诗”,将诗酒融入创作。晚年虽目力衰退,仍坚持每日4点起床练字,践行“生命不息,书法不止”的誓言。

五、遗产与启示:人书俱老的风骨

2023年1月,沈定庵以98岁高龄辞世。中国文联授予其“终身成就书法家”称号,颁奖词“人书俱老,风骨嶙峋”恰如其分。他的艺术与精神遗产启示后人:

1. 守正创新:传统是根基,但唯有突破才能成就大家。

2. 德艺双修:艺术高度与人格境界相辅相成。

3. 文化担当:艺术家需以传承文明为己任。

结语

沈定庵的书法,是汉隶的基因、清隶的滋养与绍兴山水的灵气共同孕育的结晶。他的一生,如同一幅波澜壮阔的隶书长卷,既有规矩法度的“理通”,又有生命激情的“力遒”,最终在“形美”中抵达艺术的至高境界。正如他笔下的“兰亭接武”,这位绍兴书坛的圭臬,以笔墨为桥,连接了过去与未来,让兰亭精神永续流淌。