摘要

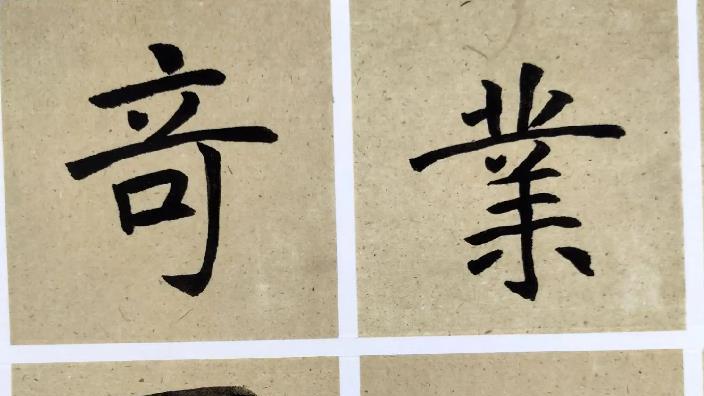

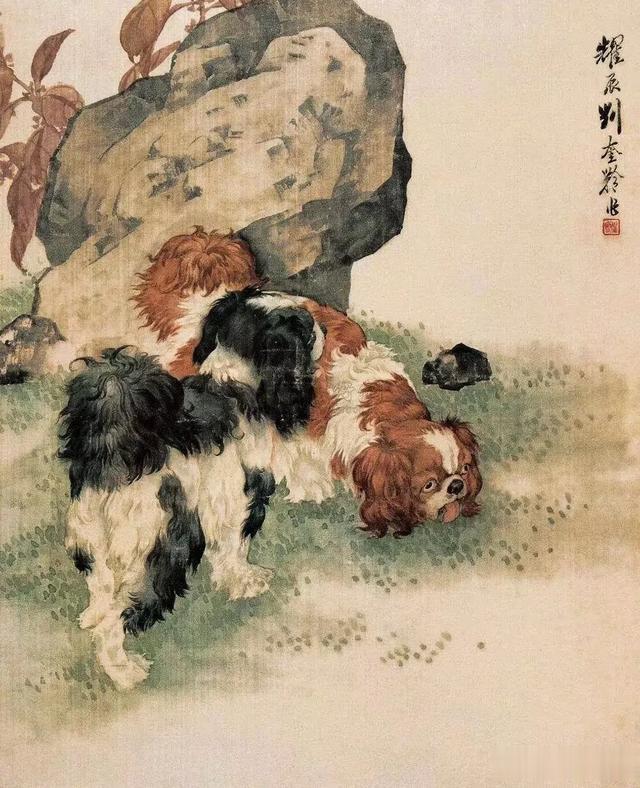

作为20世纪中国画坛的巨匠,刘奎龄以融合中西技法的动物画闻名,其作品被徐悲鸿誉为“当代中国画坛翎毛第一人”,且多次在高端拍卖市场创下千万级成交记录。然而,其作品整体市场表现却呈现两极分化:精品天价频出与普通作品流通受阻并存。本文从艺术价值与市场逻辑的错位、行业结构性矛盾、鉴定体系缺陷及藏家群体变迁四大维度,剖析刘奎龄艺术市场表现受挫的深层原因,揭示中国艺术品拍卖市场的复杂生态。

一、艺术价值与市场逻辑的错位:精品稀缺性与普品流通性的矛盾

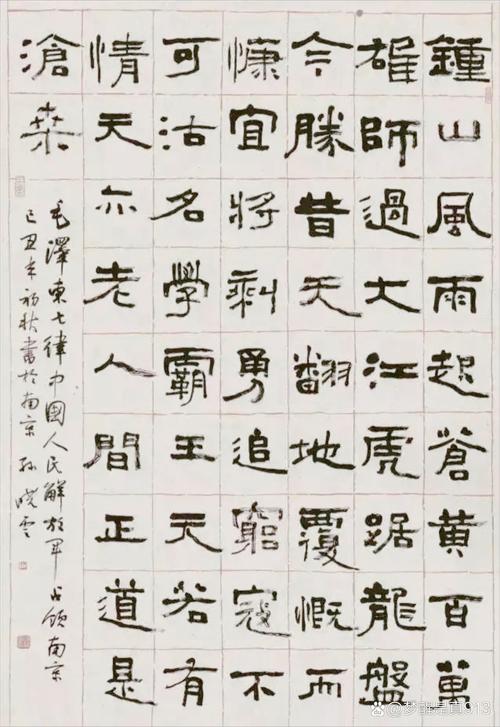

刘奎龄的艺术成就源于其独创的“湿笔丝毛法”与“中西合璧”的技法革新。他通过精准的造型与细腻的笔触,将西方写实主义与中国传统工笔完美融合,代表作如《五伦图》以805万元成交(2024年嘉德秋拍),29年间增值15倍,印证其精品市场的强劲生命力。然而,这种高价仅集中于少数“流传有序”的博物馆级作品,而大量民间流通的普品却面临估值困境。

原因解析:

1. 题材与市场偏好的错位

刘奎龄以动物画见长,尤擅狮虎、孔雀等传统题材,这类作品在当代藏家中逐渐被视为“经典但保守”。相较之下,当代艺术中更具视觉冲击力的抽象或观念性作品更受新晋藏家追捧。

2. 创作特性限制流通规模

刘奎龄作品多为定制化创作,虽技法精湛但题材重复率高(如《百兽图》《五德图》等系列),导致市场对非精品作品的审美疲劳。

3. 学术价值与市场认知的割裂

尽管学术界认可其“中国写实国画泰斗”地位,但大众市场对其技法的革新性缺乏深度理解,更多将其归类为“传统工笔画家”,削弱了市场溢价空间。

二、行业结构性矛盾:拍卖市场的垄断与民间流通的桎梏

中国艺术品拍卖市场长期被头部企业垄断。以嘉德、保利为代表的十大拍卖行占据80%以上的市场份额,形成“白名单”机制(2025年139家拍卖企业签署自律公约),进一步强化行业壁垒。这种垄断导致刘奎龄作品的流通严重依赖高端拍卖渠道,而民间交易则因以下问题受阻:

1. 鉴定体系的权威缺失

民间藏品的真伪鉴定长期被无资质商业专家操控,刘奎龄作品因仿作泛滥(尤其动物画易被批量临摹),加剧市场信任危机。

2. 流通政策的双重标准

国家限制高古文物的民间交易,而刘奎龄作品中涉及传统题材(如《五伦图》隐含儒家伦理符号)常被归类为“文化敏感品”,进一步压缩流通空间。

3. 资本操控下的价值扭曲

拍卖行与古玩商联盟通过“假拍洗钱”“虚高估价”等手段操纵市场,普通藏家难以进入核心交易圈,刘奎龄作品的实际价值被资本游戏稀释。

三、藏家群体变迁:从精英收藏到消费分化的冲击

刘奎龄作品的收藏群体呈现明显的代际分化,导致市场需求结构失衡:

1. 传统藏家的退出与保守化

老一辈藏家多集中于博物馆与财团,偏好“流传有序”的精品,而中青年藏家受限于资金实力,难以承接高价作品。

2. 新藏家的审美转向

80后、90后藏家更青睐当代艺术与跨界IP,刘奎龄作品的“高雅但通俗”特性(如工笔动物画的装饰性)难以满足其个性化需求。

3. 投资属性弱化

在经济下行周期,艺术品作为避险资产的功能减弱。刘奎龄作品因流通性低、变现周期长,被新兴资本视为“非硬通货”,市场热度下降。

四、破局路径:从价值重估到生态重构

为扭转刘奎龄艺术市场的困境,需从以下层面推动变革:

1. 建立权威鉴定与估值体系

依托国家文物局试点机构,制定刘奎龄作品分级标准,打击商业鉴定乱象,增强市场透明度。

2. 挖掘学术价值赋能市场

通过学术研讨会、专题展览(如“中西融合:刘奎龄与20世纪写实主义”),强化其“技法革新者”的定位,提升藏家认知。

3. 创新流通模式

利用区块链技术实现作品溯源,推动微拍、直播等新兴渠道,降低普品交易门槛;探索艺术金融产品(如刘奎龄主题ETF),吸引机构投资者。

4. 培育年轻藏家群体

通过IP衍生品(如《五伦图》数字藏品)、跨界联名(与时尚品牌合作),重构刘奎龄作品的当代符号意义,激活新消费需求。

结语

刘奎龄艺术市场的困境,本质是传统艺术与现代资本逻辑碰撞的缩影。其作品虽精妙绝伦,却在鉴定体系缺陷、行业垄断与藏家代际更迭的多重挤压下陷入价值实现的悖论。唯有通过技术赋能、学术引领与生态重构,方能打破市场桎梏,使其艺术真正回归“文化传承与资本增值”的双重本位。这一过程不仅关乎个体艺术家的市场命运,更是中国艺术品市场从“权力游戏”走向“价值共识”的必经之路。