引言

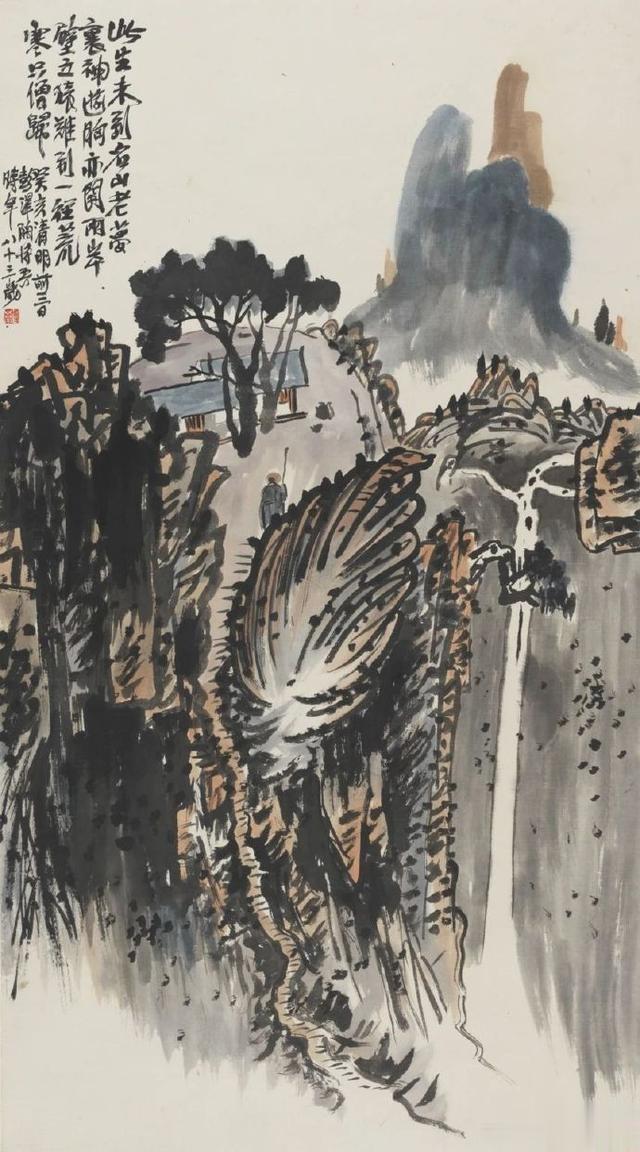

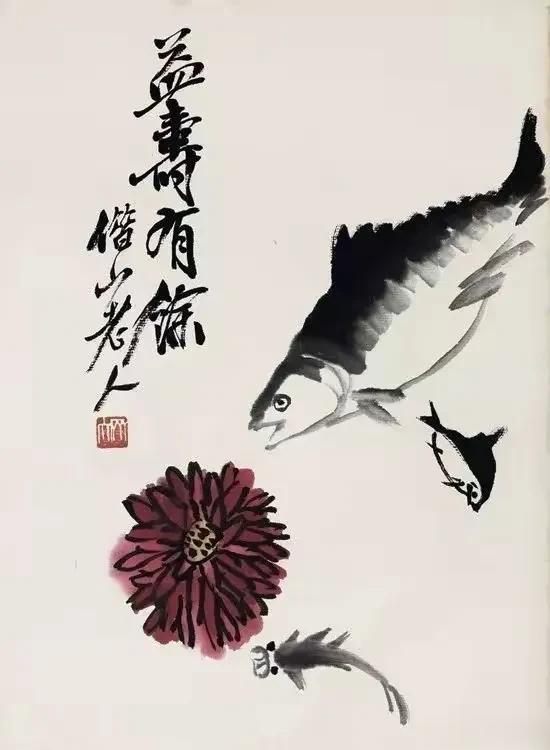

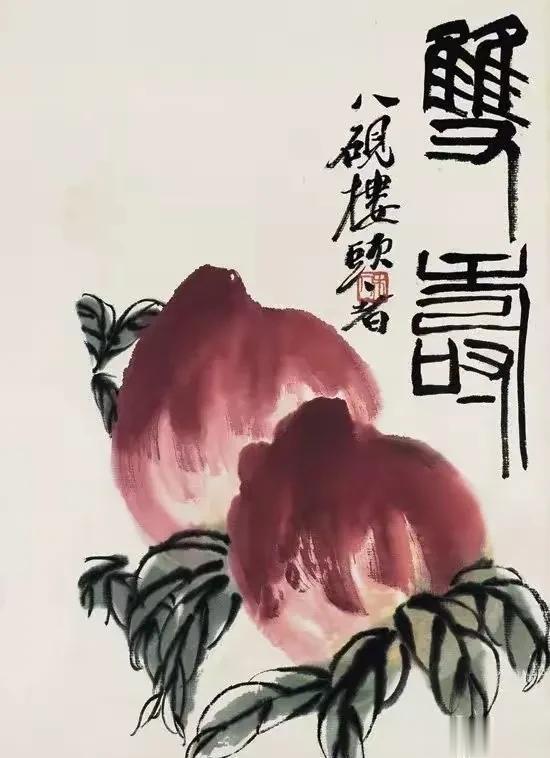

齐白石(1864-1957)是20世纪中国画坛的巨擘,其艺术以“妙在似与不似之间”的哲学理念独步天下。尤其在花鸟小品画领域,他以平民视角捕捉生活细节,将农家庭院的瓜果草虫、市井巷陌的鱼虾鸟雀,皆化为笔墨间的盎然生机。本文以“题材从生活中来”为核心,探讨齐白石小品花鸟画的生活源泉、艺术转化及其文化价值。

一、生活与艺术的交融:平民视角的审美觉醒

齐白石出身湖南湘潭农家,少年砍柴牧牛,青年做木匠,中年游历南北,晚年定居北京。这种从乡土到市井的生活轨迹,使其艺术始终扎根于民间烟火。他笔下的题材,既非文人偏爱的梅兰竹菊,亦非宫廷绘画的珍禽异兽,而是“白菜萝卜寻常物,草虫虾蟹百姓家”。

例如,他画《白菜图》,题款直言“牡丹为花之王,荔枝为果之先,独不论白菜为菜之王,何也?”,以诘问颠覆传统花鸟画的雅俗界限。再如《群虾图》,源于他幼年在池塘边捞虾的童年记忆,虾须的颤动、躯干的透明感,皆来自数十年观察积累。这种对生活细节的执着捕捉,使他的画作充满“土腥味”与“鲜活气”。

二、题材的平民化转向:生活即画稿

齐白石的小品花鸟画题材可分为三类,均体现其“生活即画稿”的创作观:

1. 农家庭院之物

《丝瓜图》《南瓜图》等作品中,瓜果藤蔓的虬曲、叶片的枯荣,皆以简笔勾勒,却暗含农时更迭的时序感。他画《柴耙图》,甚至将农具直接入画,题诗“似爪不似龙与鹰,搜枯爬烂七钱轻”,赋予劳动工具以美学尊严。

2. 市井生活之趣

卖菜翁的竹篮、孩童的蝈蝈笼、市集的鱼篓,皆成其笔下主角。《灯鼠图》中,老鼠偷油,油灯倾覆,瞬间的动态被定格为幽默的市井小品。这类作品突破文人画的清高,将艺术从书斋引向街头。

3. 自然生灵之态

齐白石画草虫堪称一绝,蜻蜓振翅、螳螂捕蝉、蟋蟀争斗,皆以工写结合之法呈现。他常在写意花卉旁添工笔草虫,如《荷花蜻蜓图》中,泼墨荷叶与纤毫毕现的蜻蜓形成强烈对比,既显技艺,更藏“万物共生”的生命哲思。

三、艺术手法的生活化表达

齐白石以独特的笔墨语言,将生活题材升华为艺术经典:

1. “似与不似”的造型哲学

他主张“太似为媚俗,不似为欺世”,在虾的刻画中,删减六足为五足,淡化眼部结构,却以墨色浓淡表现躯干的透明感,使虾跃然纸上。这种“取舍之道”,正是对生活原型的提炼与升华。

2. 浓烈泼辣的色彩运用

文人画尚水墨淡雅,齐白石却大胆使用洋红、石绿等艳色。如《红叶秋蝉图》中,红叶片片如血,秋蝉墨色如漆,强烈的视觉冲击源自他对民间年画色彩的借鉴。

3. 诗书画印的浑然一体

他的题跋常以白话入诗,如《老鼠偷油图》题“昨夜床前点灯早,待我解衣来睡倒。寒门只打一钱油,哪能供得鼠子饱”,以诙谐语言解构传统题画的雅致,使作品更贴近百姓生活趣味。

四、文化意义:从生活到艺术的范式革新

齐白石的小品花鸟画,打破了中国画千年来的题材壁垒:

1. 雅俗共赏的审美启蒙

他将文人画的“雅”与民间艺术的“俗”熔于一炉。如《蛙声十里出山泉》,以蝌蚪暗示蛙鸣,既合文人“计白当黑”的意境追求,又以通俗意象引发大众共鸣,真正实现“阳春白雪”与“下里巴人”的对话。

2. 现代性转型的本土路径

在20世纪西学东渐的浪潮中,潘天寿等人主张“中西绘画要拉开距离”,而齐白石则以“从泥土里长出的现代性”回应时代命题。他的艺术证明:中国画的革新不必依附西方范式,亦可从本土生活中汲取养分。

3. 生命意识的普世传达

齐白石的画作跨越文化隔阂,因其展现的是人类共通的生存体验。1956年,毕加索见其画作后感叹:“中国画师神奇!齐先生画中的鱼虽无水,却让人感到江河在流淌。”这种源于生活的艺术,最终成为世界理解东方美学的窗口。

结语

齐白石的小品花鸟画,是农耕文明的视觉史诗,更是生活美学的永恒定格。他以农人的质朴、匠人的专注、文人的智慧,将琐碎生活转化为笔墨传奇。在当今艺术日益概念化的时代,齐白石的创作观启示我们:最伟大的创新,往往始于对平凡生活的深情凝视。正如他晚年所言:“要我行我道,下笔要我有我法。”这种“我法”,正是根植于生活的艺术真谛。