引言

书法教育正经历前所未有的体制化进程。自1963年中国美术学院首设书法篆刻专业以来,中国书法教育已形成涵盖本科至博士的完整培养体系。最新数据显示,全国开设书法专业的院校达283所,每年培养书法博士逾200人。这种看似繁荣的景象背后,却存在着令人忧虑的悖论:书法教育越"学术化",传统书写技艺反而越显衰退。当我们审视当下书法博士的毕业作品时,常能看到这样的怪现状:论文章节工整规范,创作作品却笔力孱弱;理论阐释旁征博引,实际书写错字连篇。这种现象不禁让人想起明清科举制度下"馆阁体"的困境——当书写完全沦为应试工具,艺术灵性必然枯萎。本文试图通过历史比较与现状分析,揭示当代书法教育存在的根本性偏差。

第一章:历史维度下的书法教育对照

1.1 古代秀才的书写训练体系

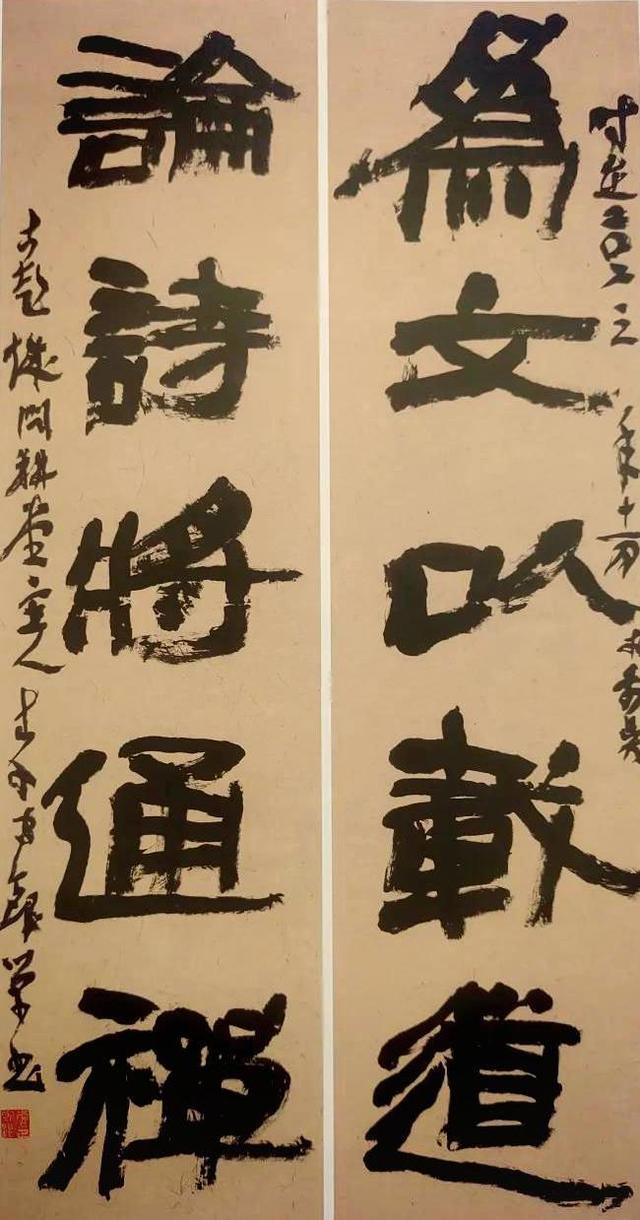

科举制度下的书法教育具有鲜明的实践导向。据《清会典》记载,童生每日需完成"大楷二百,小楷四百"的定量训练,这种日课制度贯穿整个求学过程。明代书法家文徵明在《停云馆帖》中详细记录了其师沈周的教导:先习结构,次研笔法,再通章法,整个过程强调"手追心摹"。清代书家梁巘在《评书帖》中总结出"初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正"的渐进法则,这种注重实践的教学体系培养出大量既能应试又具艺术造诣的书法家。

1.2 现代书法教育的学术转向

当前书法博士培养方案显示,某重点美院书法博士需修满32学分,其中理论课程占78%,创作实践仅占22%。毕业论文要求8-10万字,而毕业创作仅需提交5件作品。这种知识结构的倒置导致学生将主要精力投入文献研究,某书法博士坦言:"为了完成明代书论研究的博士论文,三年间真正练字的时间不足百日。"评审机制更显荒诞:在核心期刊发表两篇论文即可替代毕业创作评审,这种制度设计彻底颠倒了书法作为视觉艺术的根本属性。

第二章:体制化教育的结构性矛盾

2.1 学科定位的认知错位

教育部将书法学划归艺术学门类,但在实际操作中,多数院校将其纳入美术学或汉语言文字学二级学科。这种学科归属的混乱导致培养目标模糊:某985高校的书法博士培养方案中竟出现"文字学前沿研究"与"当代艺术批评"并存的课程设置。学科评估体系更将CSSCI论文数量作为核心指标,某书法系主任透露:"我们专业在学科评估中丢分,只因教师创作获奖未能折算为科研分数。"

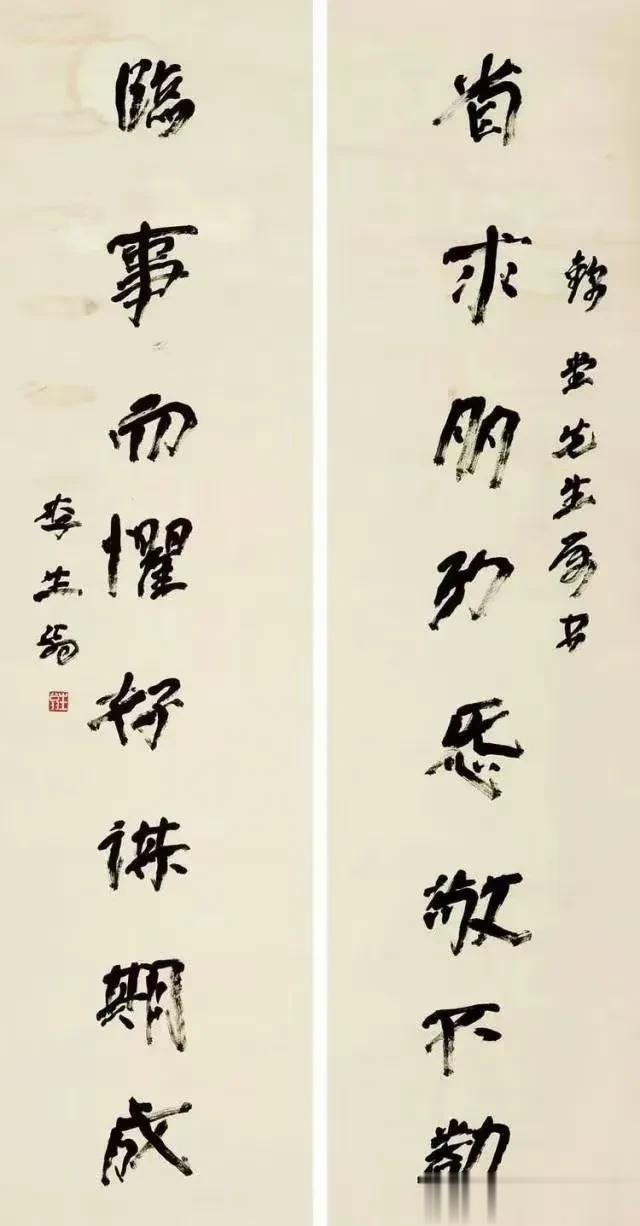

2.2 评价体系的逆向激励

现行学术评价机制催生大量"纸上谈兵"的书法研究。知网数据显示,近五年书法类博士论文中,73%集中于书家个案或断代史研究,仅9%涉及笔法技艺探讨。更荒谬的是,某博士论文《怀素草书的空间解构》获得优秀评价,作者却连基本的"锥画沙"笔法都未能掌握。高校职称评审中,国家级书法展览获奖仅相当于一篇普通C刊论文,这种价值倒挂迫使教师放弃创作转向论文生产。

2.3 文化传承的断裂危机

传统书法的"师承-临摹-创作"教育链正在瓦解。调查显示,72%的书法专业学生未完整临摹过《兰亭序》,89%的博士生导师不具备示范经典碑帖的能力。某美院教授在公开课中,竟将《张迁碑》的方笔特征解释为"刻工失误导致的偶然效果"。这种知识传授的失真,使得"笔法口诀""墨法秘要"等核心技艺面临失传风险。

第三章:功利主义对书法本体的侵蚀

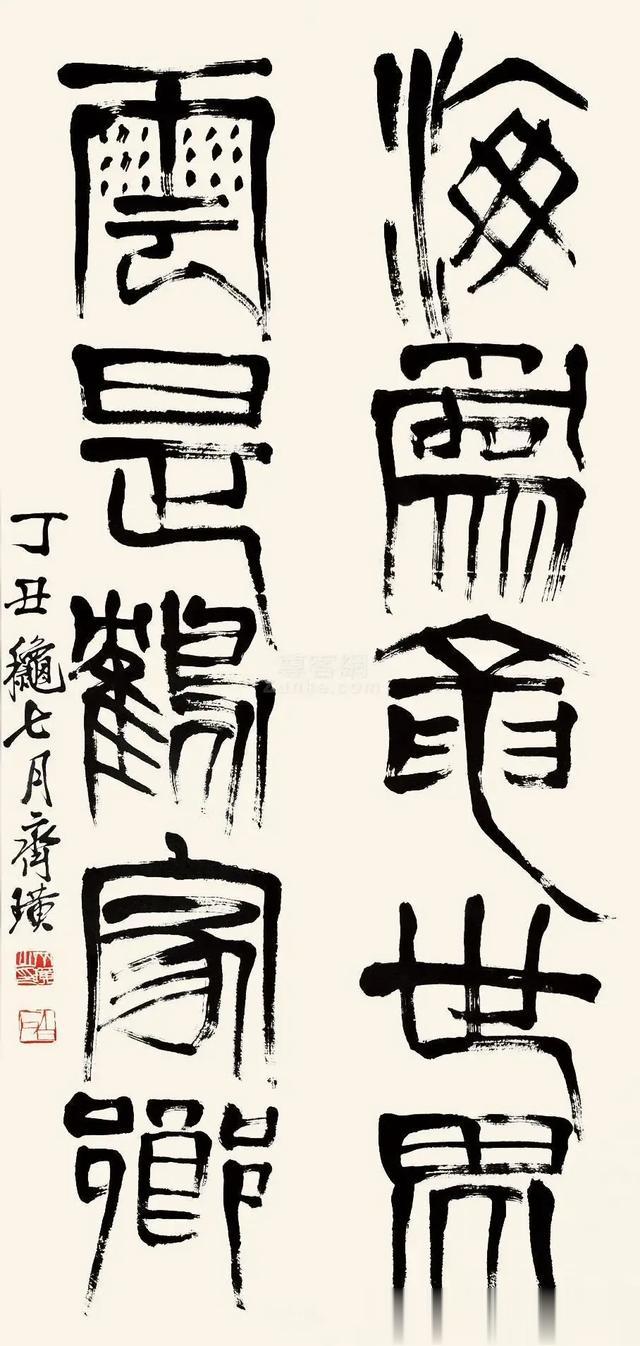

3.1 展览机制下的异化创作

为迎合国展评审标准,书法创作日益趋向"视觉奇观化"。近三届国展获奖作品中,82%采用拼接染色、做旧烧灼等工艺手段,某获奖者坦言:"如果不把六条屏染成古铜色,评委根本不会驻足观看。"这种工艺化倾向导致书写性严重退化,作品沦为装饰设计的附庸。

3.2 理论研究的空转现象

当代书法理论已陷入自我指涉的怪圈。某权威期刊近三年刊发的论文中,65%运用西方现象学、解构主义理论阐释书法,却无人能说清"永字八法"的具体操作。更有多篇论文滥用"场域""惯习"等社会学概念,将王羲之《丧乱帖》解构为"士族文化资本再生产的表征"。这种理论狂欢恰似钱钟书讽刺的"你不说我还明白,你越说我越糊涂"。

3.3 市场逻辑的全面渗透

书画市场的资本运作正在重塑书法教育。某拍卖行数据显示,具有博士头衔的书家作品溢价率达300%,导致不少教师忙于包装炒作而疏于教学。更有多所高校推出"书法EMBA"项目,学费高达28.8万元,课程设置却充斥"艺术品金融""收藏投资"等功利性内容。当书法沦为资本符号,其文化内涵必然空洞化。

第四章:重构书法教育的可能路径

4.1 重建"手头功夫"核心地位

建议调整书法专业学分结构,将临摹实践提升至60%比重。参照中医师承制度,建立"日课-月评-年展"的渐进培养体系。中央美院实验性教学表明,坚持三年日课的学生,其创作水平显著高于对照组。

4.2 创新评价机制

提出"创作主导型"评价体系,博士毕业要求应包括:完成十万字临摹日志、通临经典碑帖二十种、举办个人作品展。中国书协正在试点"创作型研究员"评审,其以作品质量为唯一标准的做法值得借鉴。

4.3 接续传统文化基因

筹建"中国书法技艺数据库",运用数字技术保存老一辈书家的书写影像。苏州大学已开展"名家动作捕捉计划",通过三维建模解析沈尹默、白蕉等人的运笔轨迹。同时建议在中小学恢复"写字课",重建全民书法认知基础。

结语

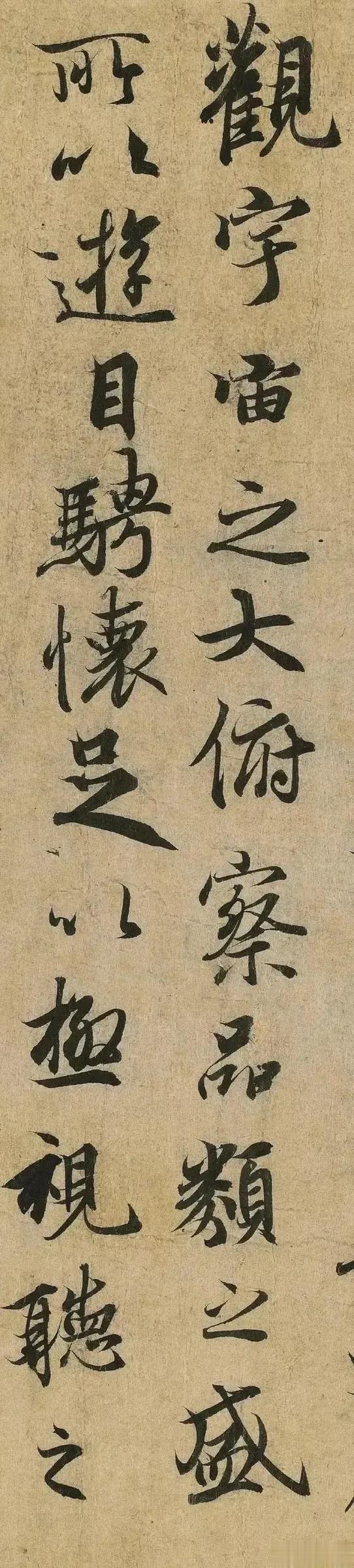

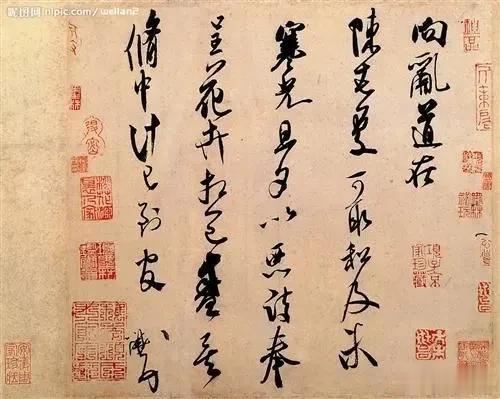

当我们惊叹台北故宫《祭侄文稿》真迹的磅礴气韵时,不应忘记颜真卿从未获得过博士学位;当我们在博物馆凝视苏轼《寒食帖》的真迹时,需要清醒认识到这位"落第秀才"的书法造诣远超今世诸多教授。书法教育的真谛,在于让每个书写者都成为传统文化的活态传承者,而非论文生产流水线上的学术民工。唯有破除体制迷思,重返"手摹心追"的本质,才能避免书法艺术沦为标本室里的文化木乃伊。在这个键盘取代毛笔的时代,或许我们更需要思考:当博士头衔成为遮羞布,当教授职称变作护身符,书法教育究竟丢失了哪些最珍贵的文化基因?这个问题的答案,不仅关乎一门传统艺术的存续,更折射出整个时代的精神困境。