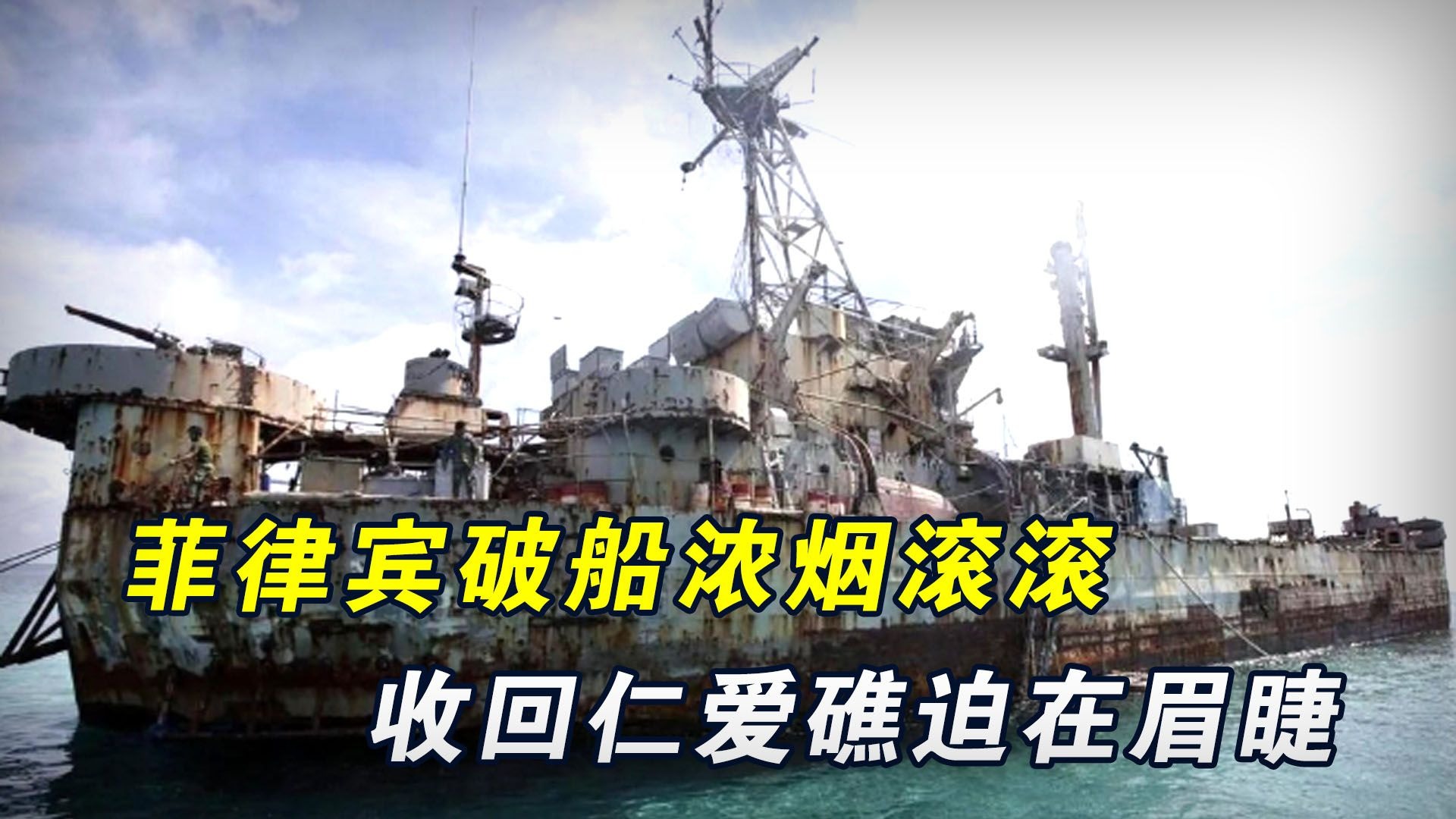

仁爱礁海域的清晨,本应是海鸟掠水的宁静画面,却被菲律宾"马德雷山"号军舰升起的黑烟撕裂。这艘非法坐滩24年的钢铁废墟,正成为南海生态系统的致命毒瘤。卫星影像显示,该舰前甲板的焚烧点已形成直径3米的焦黑区域,而周边海域的珊瑚白化范围正以每年15%的速度扩散。

海洋监测数据显示,仁爱礁潟湖的氮磷含量超标12倍,与菲律宾船只长期排放生活污水直接相关。焚烧垃圾产生的二噁英浓度达到陆地标准的47倍,导致半径500米海域成为"生物禁区"。更严重的是,锈蚀舰体泄漏的重金属已污染18公顷珊瑚礁,造成7种特有珊瑚品种濒临灭绝。

从国际法视角审视,菲方行为构成双重违法:其一,违背《联合国海洋法公约》第192条"保护海洋环境义务";其二,违反《禁止倾倒废物及其他物质污染海洋公约》。中国南海研究院发布的证据链显示,菲船员的污染行为存在明确指挥体系,舰上每月接收的补给品中,环保处理设备始终缺席。

菲律宾的生态破坏行为,实为混合战略的新变种。通过制造持续性低强度危机,既测试中方反应阈值,又塑造"受害者"形象。值得注意的是,污染事件总在中菲外交接触节点爆发,如2023年5月的倾倒废水事件恰逢东盟峰会前夕。这种"环境人质"战术,意图将生态议题与主权争议捆绑。

中国采取的应对措施凸显专业性与克制力。海警巡逻船配备的红外监测系统,可实时追踪污染物扩散轨迹;南海环境监测中心部署的无人采样艇,已建立污染源数据库。更具建设性的是,中方科学家在受损礁盘开展珊瑚人工繁育,成功恢复5公顷生态系统。

当马尼拉将仁爱礁变成"海上切尔诺贝利"时,西方环保组织的集体失语暴露双重标准。对比同期澳大利亚大堡礁保护获得2.6亿美元国际援助,南海生态危机却鲜有关注。这种选择性忽视,实则是地缘政治对全球治理的腐蚀。

历史终将记录这场持续24年的生态悲剧。当"马德雷山"号的锈迹渗入珊瑚骨骼,它不仅是主权争议的标识,更成为人类海洋文明的耻辱柱。守护南海的碧波,需要超越地域的全球担当——因为每一片珊瑚的死亡,都是地球生态链的断裂。