稀土资源的战略价值日益凸显,其稀缺性和提炼技术的高门槛,使得全球供应链高度依赖少数国家。尽管近期美俄传出稀土合作意向,但分析指出,这一联盟难以动摇中国在全球稀土领域的主导地位。

美国总统特朗普近期透露,希望以解除制裁为条件,换取俄罗斯稀土供应。俄方则提议开放顿巴斯等地区,吸引美企合作开发。然而,双方提议存在明显矛盾:美国地质调查局数据显示,俄罗斯稀土储量仅380万吨,不足全球总储量的5%,且品质参差不齐。更为关键的是,稀土提炼技术长期被中国垄断,即便美俄达成开采协议,仍需将原料运至中国进行深加工。

俄罗斯提出“吸引美企建厂”的设想,暴露出其对产业链认知的不足。稀土加工涉及数百道复杂工序,需配套成熟的化工、机械制造体系,而俄罗斯相关产业基础薄弱,短期内难以突破技术壁垒。正如印尼试图绕开中国组建镍矿联盟的失败案例所示,缺乏完整产业链支撑的资源出口,终将受制于上游市场。

中国稀土产业的优势不仅在于储量——占全球约37%,更在于长达数十年的技术积累。从矿石分解到磁性材料生产,中国掌握全球80%以上的核心专利。美国本土开采的稀土矿石中,超过90%需运往中国提炼。这种深度捆绑的产业链,使得任何国家难以绕过中国建立独立供应体系。

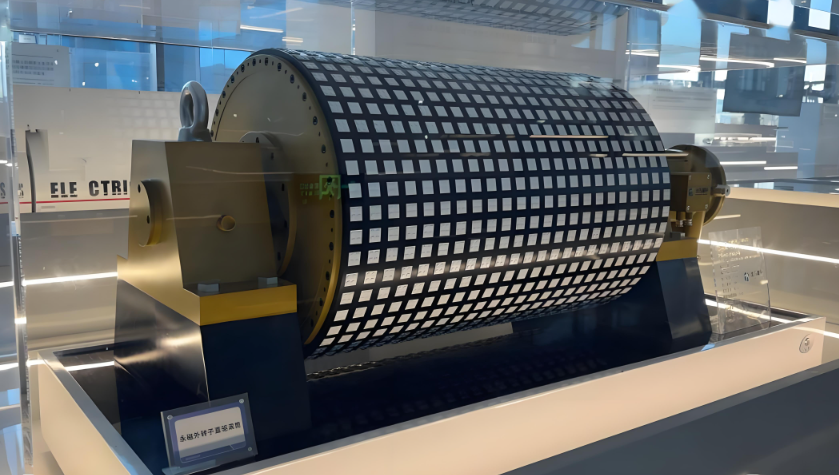

值得注意的是,中国正加速稀土应用技术创新。2024年,中国科学院成功研发新型稀土永磁材料,将电动汽车电机效率提升15%。此类技术突破,进一步巩固了中国在高端制造领域的话语权。

美俄稀土合作的试探性接触,折射出大国博弈的新动向。俄罗斯试图在中美之外寻找“第三选项”,但其经济结构性矛盾限制了这一可能:重工业与轻工业失衡,导致资源开发依赖外部技术;西方企业仍对2014年克里米亚危机后的资产冻结心有余悸;过度倾向西方可能动摇中俄战略协作,失去东方市场支撑。

相比之下,中国深化与哈萨克斯坦的合作更具战略眼光。中哈在跨境铁路、数字丝绸之路等领域的合作,正打造资源与技术的双向流通通道。截至2024年底,中国在哈企业数量达2876家,远超在俄规模,这种布局凸显多元化资源战略的推进。

俄罗斯坐拥全球最大领土和丰富资源,但经济发展始终乏力,其根源在于:能源矿产占出口总额68%,抑制其他产业创新投入;常年与西方对抗消耗大量财政资源;2024年世界银行营商环境排名中,俄罗斯位列第112位,法律不确定性问题突出。

历史经验表明,资源禀赋与经济发展并非正相关。如何打破“资源诅咒”,将地理优势转化为可持续增长动力,仍是俄罗斯面临的核心课题。

当前全球稀土博弈揭示了一个深层规律:在技术深度整合的现代工业体系中,单一资源优势若无产业链支撑,终将在国际分工中处于被动。中国通过“技术+资源”双轮驱动建立的产业生态,正在重塑21世纪的地缘经济规则。