“皖南事变”是抗日战争时期国民党反动派在蒋介石“消极抗日、积极反共”的阴謀下,为了削弱共产党力量而发动的对新四軍的突然袭击事件,形成了当时第二次的反共高潮。我那时是国民党第三战区长官部的参謀处处长,参与了这次“事变”。現仅就我亲自经历过的、記忆得起的事实,写出这篇材料,以揭露蔣介石、顾祝同和上官云相等阴险詭詐的啃脸。事隔二十多年,而今提笔回忆,心情仍感到非常沉重。

一、 事变前的軍事概况

国民党的第三战区包括长江以南的江苏和安徽南部,浙江、福建全境和鄱阳湖接連撫河以东的江西东部。在这一区域内,日本軍队、国民党(第三战区所指揮的)部队和共产党領导的新四軍的部署,在“事变”前夕概况如下:

日本軍队方面:

在浙东以紹兴、蕭山和杭州为主要据点,控制浙甬路交通线。在苏南以吳兴、长兴、溧阳和苏州、无錫、常州为主要据点,控制太湖沿岸,掩护沪宁铁路交通。在皖南以广德、宣城、繁昌为主要据点,控制苏皖交界地区,掩护南京、蕪湖两重鎭。在繁昌以西,則占据荻港、銅陵、貴池、东流、彭澤和湖口各点,控制长江交通。

在赣东以九江和南昌为主要据点,控制南潯路,并占据撫河西岸和 向塘以及赣江东岸市汊鐉,掩护南昌重鎭。

综計日本軍队不到三个师团,另有一些伪軍和地方汉奸武力。国民党第三战区方面:

(一)第十集团軍总司合刘建赭(属湖南軍队系統)指揮一个軍和一个师和浙西行署(主任贺揚灵)的保安团队:担任浙东的浙赣路正面和浙西的防务;总司令部设在浙东的金华。

第七十九师师长段霖茂(已中央軍化,属第四十九軍)駐諸暨,对付蕭山、杭州的日軍。第二十八軍軍长陶广(湖南军队系统)駐于浙:其所属的第六十二师师长陶柳守备天目山并向杭州、嘉兴、湖州(吳兴)三角地带游击;第十六师师长唐肃对付长兴方面的日軍。

(二)第三十二集团軍总司令上官云相(兼第三战区副长官)指揮一个軍一个师和苏南行署(主任冷欣)的第一第二两个别动纵队,以及忠义救国军(总指揮周伟龙),担任苏皖交界一带防务;总司令部设在徽州以西的岩寺。

第二十五軍軍长张文清(东北軍队系統)驻宁国;其所属的第四十师师长方日英,該师系以前駐海州一带的財政部税警总团改編而成,装备較好,有德造卜福式山炮四門,駐苏南宜兴、溧阳一带;第一零八师师长戎紀五(东北軍队系统)对付郎溪、宣城方面的日軍;第五十二师师长刘秉哲(中央軍化)为预备队,实际是对付駐涇县方面的新四軍。

苏南行署的两个别动纵队和忠义救国軍,明为向苏南日軍后方游击,实际是同新四軍在苏南日軍后方不断壮大发展的各支队搞磨擦。

(三)第二十三集团軍总司令唐式遵(四川军队系统,唐兼第三战区副长官)指揮川军两个軍担任从皖南青弋江西岸起沿长江南岸南陵、青阳、湖口(不含)再沿部阳湖东岸到鄱阳县间的防务:总司令部设在徽州以西的唐模。

第五十軍軍长范子英駐太平县属的穆溪河:其所属的第一四四师师长唐明昭,明为对付繁昌、获港方面的日軍,实际是防范新四軍;新編第七师师长田毅对付铜陵、贵池方面的日军;第一四五师师长孟浩然为軍的預备队駐太平、石埭一带。

第二十一軍軍长陈万仭驻江西景德鎭;其所属第一四七师师长章安平,对付殷家江、东流方面的日軍;第一四八师师长潘左,对付彭澤、湖口的日軍,并負責鄱阳湖东岸鄱阳县以北一段的守备;第一四六师师长凌谏衔,抽調由战区长官部控置,驻赣东的乐平整訓。

(四)第四十九軍軍长刘多荃(东北軍出身)駐赣东的东乡,其所属预备第五师(由江西保安团队改編而成,师长曾戛初)担任从鄱阳县以南起沿鄱阳湖东岸经过瑞洪到荏港以北沿撫河东岸的守备;第二十六师(师长王克俊,川軍系統)担任从荏港起经梁家渡到李家渡沿潕河东岸的守备,对付撫河西岸向塘方面的日軍。(另該軍建制的第七十九师,已調浙东的諸曁。)

(五)暫編第九軍軍长馮圣法駐浙东的嵊县;指揮原宁波、貂兴和嵊县的地方团队,对付紹兴方面的日軍;其建制内的暂需第三十、三十一、三十二三个师,因新由浙江保安团改編尚未完成,均分駐浙江后方,沒有担负作战任务。

(六)浙东自宁波以南的沿海到福建边界,由各专区专员保安司令指揮地方团队,担任海防警备。

(七)福建全省由省府主席兼第二十五集团军总司令(并兼第三战区副长官)陈仪,以第一百軍(軍长陈孔达)为基于,配合地方团队,担任警备。

(八)第三战区长官部直接指揮的总預备队,包括前述川罩一四六师(駐赣东的乐平)和由江西保安团队編成不久的独立第三十三旅(旅长曾 振,駐江西的南城)。

新四軍方面:

在共产党坚持抗日民族統一战线和“有团結有斗爭,以斗爭求团結”的方針指导下,新四軍与第三战区联系,补給和经费的一部分,由第三战区負責。那时新四軍軍部駐在皖南涇县的云岭;軍长叶挺和副軍长項英常住在那里。新四軍的主力进入长江南北两岸、华东广大敌后地区,与广大人民结合,开展游击战爭,取得不断的胜利。据当时的第三战区长官部的資料,新四軍的敌后武装力量,已发展到十多个支队。記得陈毅元帅和张云逸、譚震林、叶飞、陶勇、黄火星等将軍,都是那时的支队长。在涇县有教导团和后调整休息的部队,还办有学校,加上皖南发展的武装力量,共計約有一万多人。但当时,正面是面对着湾址、繁昌和蕪湖方面的日軍,右边有国民党的第一零八师,后边有国民党第五十二师,左边有国民党川軍第一四四、一四五两个师,加起来的兵力不下四万。在所謂对新四軍采取“防范”和“监視”的情况下,新四軍既要对敌作战,对国民党軍队又要“有团結有斗爭”,处境是十分严重和艰巨的,主要是为了建立敌后人民武装根据地,不断壮大人民武装力量,活跃在华东广大地区,打击敌伪。与此相反,国民党第三战区的反动军队,畏敌如虎,視友如仇。写到这里,附带谈谈第三战区走私腐化的情形,可以說上自司令长官顾祝同,下至营、团长,普遍走私营商,贪汚腐化。举例首之,如:顾祝同因其妻許文蓉家在上海,假手小舅子許某(姓名忘記)伙同上官云相的老婆易氏,勾結伪軍张少华,打通关节,大做其粮食、棉布、西药和海产品等走私生意。顾祝同有小妾是曾在苏州唱京戏的女角史文卿。长官部的参謀长邹文华,情报室主任卢旭,办公室主任朱华,兵站总监繆启賢,东南购粮处处长佘仲良,副官处长茅迺功,均有书坊妓院出身的小老婆。像这类的走私腐化行径,当时是众所周知的。

二、国民党第三战区的阴謀布置

(一)借口“掩护”新四軍北渡长江,抽調部队,增加皖南的反动兵力。

1940年10月19日,反动国民政府正副参謀总长何应欽、白崇禧的“皓电”发出,第三战区长官部收到了这一电报。内容是在“統一軍政、統一軍令”的借口下,限令共产党的八路軍和新四軍全部移到黄河以北,进行敌后游击。有关軍事方面的文电,照例交由参謀处主办。在接到“皓电”的次日,司令长官顾祝同在会报席上,研究如何对新四軍执行这一电令的問題。他說:(从这里以下所有談話和对話,虽加引号,但都是大意)“命令是要执行的,但新四軍先要通过日本人的占領地区,还要渡过长江,困难不小。苏南方面虽有它們的敌后支队打接应,但为了能够比較有把握地‘掩护’它們北撤,安全通过日軍占領地区,必須抽調些兵力去加强才行。另方面必須考虑到,如果它們不遵电令,向南或向西‘流窜’也得增加皖南方面力量,作堵止的准备。部队还要比較好的才頂用。参謀处照我的意思,拟定計划送給我看。”顾祝同又指示情报室主任卢旭,要他密切注意新四軍接到这一电令后的行动,随时报告。

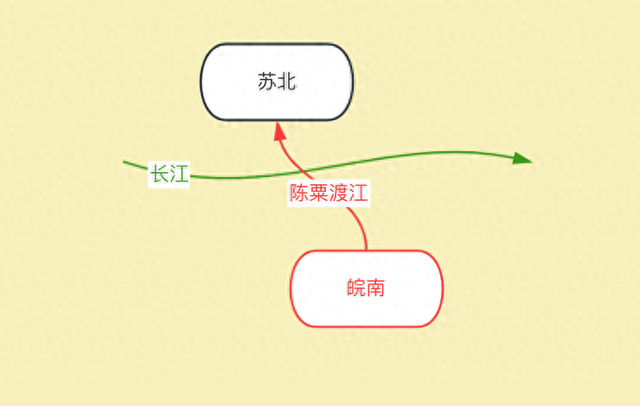

我照指示去拟訂計划,首先考虑到新四軍如执行电令,应经过哪条路线北撤,从哪方面渡江和如何“掩护”等問题。在第三战区区域内,长江由西南斜向东北方向流去,又近下游,江面宽閪,形成天险。自燕湖至湖口一段,因为1939年底到1940年夏,对长江布設漂雷和挺进江边炮击,日本人受过相当損失,那一段防务,日軍特别加强。从那一段渡江,困难太大,势不可能,那就是說北撤路线,不能选在向西北的方向。向北是燕湖、南京重鎭,日軍兵力配备强,困难也大。向东轉向东北方向,如像郎溪、溧阳、句容和金坛广大地区,虽在敌后,但日軍兵力配备弱,空隙多,结合新四軍特点,擅长游击和敌后活动,通过反較容易。并且只要进到金坛、句容附近的大小茅山一带,就有可能暂时立脚,逐步进行渡过长江的准备,还可以得到其敌后支队的接应和掩护。問题关键首先在于如何越过郎溪日本人的第一线。因而我們必須准备足够力量抗得住从郎溪及其以南,尤其是从宣城,两个方面来的截击和側击。考虑結果,至少须抽調一个师兵力到旌德、績溪前线,接替第五十二师的大部防务,把第五十二师和第一零八师防线縮短,集中兵力,才能对付郎溪、宣城两方面的日本人,进行“掩护”。新四軍北撤路线,以经旌德轉向宁国南側,先经广德、郎溪間,再经金坛、句容間,从鎭江以东地段渡江为适当。其次考虑到万一新四軍不执行电令,集中力量向南,或者化整为零向东、向南、向西“流窜”,怎样才能堵得住的問题。当时战区全般态势和兵力(参考一节所述),总的是面广兵单,頗感为难。要勉强堵住,至少要增加两个师的兵力。考虑结果,浙东方面的第七十九师,和由战区控制的一四六师可調。第七十九师调出后可由在浙东后方整艑的三个暫編师中的一个师接替。我将如上計划,向顾祝同报告,他大体同意;但对我說:“浙东暂福师用哪一个师去换下第七十九师,恐怕要和黄紹竑主席商量,早作决定才行。”顾接着又說“黄主席那里,由我打电話去同他商量。第一四六师装备差,怕不頂用,你可以再研究一下。但第一四六师也可调去,不要用在前线,另外还加调一个师去才好。”当时要多抽调一个师,还要装备比較好的,确或困难。我想到过去付由第九战区调来第四十师,现在还可考虑再调第十九师(师长唐伯寅,湖南系統)。顾祝同立說,“很好,并且要用在前线,由我通电话告知薛长官(薛长官系薛岳),催他赶快开来好了。”关于新四軍北撤路线、渡江步骤、“掩护”打算、防备日本人以及堵止新四年“南窜”和抽調兵力等等,大体经顾决定后,我即草拟所謂“防堵計划”,大旨如下:

(1)新四軍北撤路线为:旌德、宁国南侧,广德、郎溪面,金坛、句容間地带,并从鎭江以东渡江;

(2)抽調諸曁方面的第七十九师开皖南,由浙东后方的暫箱一个师接替該师的防务;

(3)第七十九师开旌德以北榔桥河附近,归第二十五軍軍长张文清指揮;到后即接替第五十二师防务。第五十二师和第一零八师縮小正面,抽集兵力,加强对郎溪和宣城一带日軍方面的力量;

(4)电催第四十师兼程启行,預定开旌德、三溪和太平以东間地域,归第三十二集团軍指揮

(5)第一四六师准备开皖南休宁、屯溪間地域控置。

所謂“防堵計划”经顾祝同核定后,由参謀处分別发出电令,調整部署,抽調兵力。第七十九师防务经顾祝同和黄紹竑商定,以暫編第三十师(师长黄权)接替。

从以上可以看出顾祝同:(一)得“皓电”,即进行阴謀准备,兵力抽調唯恐不多,調去兵力,唯恐装备不好,装备好的,唯恐不用在前线。同时还要借口“掩护”,既要进行“防”,又要进行“堵”,用心实已昭然了。

(二)散布新四軍要搞“三山計划”的謠言,动員“輿論”,企图推卸責任。

当时战区情报的搜集整理,关于軍事方面的,由参謀处第二課(情报課)负责。对共产党的斗争和对内部人员的监視这类情报,由情报室負责。自“皓电”发出以后,有关新四軍方面的情报,其中与軍事有关的,由情报室抄副本送参謀处。記得自1940年11月9日叶挺軍长发出“佳电”,为了顾全大局,答应将新四軍驻皖南的部队北移。自此以后,新四軍当然要作一些准备,但自此以后,先后由情报室抄送来的情报,不外是說“新四軍北移是假,准备要实行三山計划是眞,新四軍是准备向南向西流窜,进据黄山、天目山、四明山,以这三山为根据地,发展势力”这类的情报。那时我站在反动立場,认为新四軍要通过日本人的重重据点,再渡长江天险,困难大,难免遭受損失,恐怕不会干这样的“傻事”。我根本不了解共产党在日本人占領区内放手发动群众,扩大解放区广大人民的抗日武装的伟大革命方針,所以对这些情报,是相信不疑的。顾祝同在每星期二、五的会报席上,也常常强調这些情报,督催有关处室,要特別加紧“防范”。責成参謀处要办的,是经常督率部署的調整和兵力的抽調,“防堵”工事的构筑,补給庫、所用的戒备等等。忆自叶挺軍长“佳电”到来以后,在顾祝同一系列对各处室等单位的指示,不是如何帮助新四軍較快較好地完成北移准备,而是在新四軍要搞“三山計划”的情报散布之下,几乎完全忘了那时的共同敌人日本侵略軍。“佳电”以前还要借口“掩护”新四軍北移去掩蔽阴謀准备,“佳电”以后,可以說是在专心一意地針对新四軍,去加紧准备了。以上所述,不过是长官部有关单位所做的。所謂“三山計划”这一誣蔑,当时对反动党政机关,是特别通报的。对在“三山”范围的浙江主席黄紹竑、浙西行署主任贺揚灵、皖南行署主任张忠良,更是严督“防范”。(对行政方面的文电是由办公厅主任朱华主办,有关軍事的是同参謀处会稿,所以我了解。)至对新四軍来 往文电,则是“嘉勉鼓励”之类“冠冕堂皇”的另一手法。在所謂“三山計划”下,更主要的作用,固然可以借此通过党、政、地方,动员“輿論”,其其正居心,不外为将来推卸責任預留地步,用心是何等险詐。

(三)新四軍政治部主任袁国平来上饒接洽的情况。

新四軍在战区长官部所在地江西上饒城設有办事处。长官部是在距上饒城西約二十华里的皂头村。新四軍办事处人員平时和参謀处很少接洽。自叶挺軍长“佳电”发出后,其政治部主任袁国平曾先后两次到长官部商洽北移和渡江等問题。記得第一次,袁主任見过顾祝同后,顾要我和袁詳細洽商关于軍事和补給等問题。这是我第一次和新四軍同志的接触。袁主任中等身材,深度近視,衣着朴素,談問題率直誠恳,好像是苏北口音。我們見面是在参謀处(皂头村西北約八华里的石鼓村),那时(約在12月中旬初)抽調的七十九师正在向皖南开拔途中,袁主任曾直接了当地問过我;我答以完全是为了“掩护”新四軍北移,調去增强宁国方面,便于对付郎溪、宣城两方面的日軍的。北移路线和渡江地段,均依上述計划初步商定。对粮弹补給,袁主任提出数目,并要求能尽快补充,以便早日完成准备,早日北移。我对所提出的数量,大体照袁的意見,签送顾祝同。顾对粮食器材,在核批时考虑不多,大体如数批准;惟对弹药一項,閱看签呈时,非常审惧,有时反复再三斟酌,结果每次都有所削减。他不只一次地当面交代我和兵站总监繆启賢,大意是:“粮食可分別送拨些去,在批准数量中,替他們在北移路线沿线代屯备些。器材也照这样办。弹药不必拨发,全部替他們屯备起来;可告訴他們,这样可以减轻北移的负累,等待第一批越过日軍防线,在靠近最前线庫所,拨发后继部队去,比較委当。”我当时照所指示,加添些道理,告訴了袁主任。在袁去后,来电催請补給的回电,也紧守顾祝同的指示,弹药总是借口迟迟不发。实际負責补給的繆启賢更是如此。

在“事变”前十天,袁国平主任又来长官部一次,和我商洽,主要是催領粮、弹、器材的問題。記得关于弹药,顾祝同交代繆启发过一小部,粮食器材分别拨发的多些,但还是照以前意見,当面再三交代我和繆的,总的仍然是弹药絕大部分口头上答应,而实际不发。

在袁国平主任两度来上饒,和我多次商洽过程中,袁表現出切望帮助完成准备以便早日北移的誠摯态度。袁第二次来到后,我曾主动邀他在我家吃便飯,相談間彼此都很自然。但那时在我思想上,对新四軍是眞心北移,还是要搞“三山計划”,是存在猜疑和矛盾的。因此在和袁商談問題时,虽是共同在深入研究如何克服北移和渡江中可能产生的困难等等,但对袁催問弹药的补給时我也觉得多了,带起移动不如逐点逐步領取为妥当,因而对袁解释,甚至有时爭論,但在对答中并无不自然之处。同时在我内心也认为如果弹药发去了,而万一他們眞的搞起“三山計划”来,我的責任不小,所以对此我頗为坚持。

顾祝同当面对待袁国平和对新四軍文电的要求,表面上答应并且說得很好听,但实际是处处掣肘,一再为难。弹药为战斗所必需,更是控制特严,对我們叮嚀再三。袁国平第二次来长官部催領,虽然拨发了一小部份弹药而粮食器材还发得較多,其目的仍然为掩蔽阴謀,不如此不足以暫弥新四軍的怀疑。顾祝同的詭詐,只此又見一斑了。

(四)蓄謀削弱新四軍力量的种种措施和准备。

早在“皖南事变”前,从1939年底起,重庆国民党軍事委员会指示第三战区,先后执行了如下一系列的准备和行动:

(1)租织混城奋勇队,企图在苏南敌后地区与新四軍摩擦。

1939年底,第三战区照委会指示,组织混城奋勇队。借口将来使用在苏南敌后如南京、无锡、苏州、上海等大城市,混进城后,进行破坏仓庫、炸毁日軍的軍事設施、暗杀日伪高级人员、扰乱交通和城市秩序等。从战区所属各部队中,每营抽嗣精壮士兵三名并要思想可靠、自带短枪,集中上饒附近广丰境内的五都編成混城奋勇队,直接归战区长官部指揮。总队約一百五十余名,分为三个混城奋勇队,每队五十人。总队长为郭履洲,由軍統特务头子戴笠派来。总队主要人員和三个队长,全是軍統特务担任。关于行政和经费,由长官部情报室負責;一般軍事常识訓练由参謀处负責;技术和特业訓练,由总队自己負責。記得我曾前往五都,作过两次軍事讲話。参謀处各課課长也分別担任有关課程的训练,訓练时間約三个月多。訓练結束后編成小組,陆续派到苏南敌后活动。在“事变”前,記得由情报室通报的活动情况,較大的仅有对滸墅关、苏州、无錫間巿鎭的铁路机車修理厂小規模地破坏过一次,对沪宁铁路的交通扰乱过两次。在八九个月一段不算太短的时間中,活动当不只此;在情报室指导之下,主要在与新四軍敌后支队进行斗爭。

(2)編成忠义救国軍,使用在苏南、皖南交界处,加强反共力量。1940年春間,軍統特务头子戴笠曾来到上饒长官部与顾祝同商量編組忠义救国軍問題。商定編成的忠义救国軍可由战区使用,但有关人事、经费和指揮方面,則統归軍委会掌握,并指定配置在皖南的广德附近,便于进入敌后。忠义救国軍设总指揮,由軍統特务二号人物周伟龙充任,下編三个纵队。至戴笠这次来到上饒,对外是說回浙江原籍省亲,实际上是密商反共軍事計划的。关于編組忠义救国軍一項,我参加商討;至于其他方面戴笠和顺祝同商討什么,我就不清楚了。但只就組织忠义軍一事而論,如总指揮人选之指定和活动地区指定在皖南、苏南边境一带,显然是針对新四軍作出的反共軍事准备。

(3)重庆国民政府发表亲日派王懋功任江苏省主席,准备进一步勾结日本共同反共。自1939年底以后原江苏省主席韓德勤,在苏北的地盘往見穷蹙,而在共产党领导下的人民武装則日趋壮大。因而約在1940年夏,反动国民政府发表王懋功继韓为江苏省主席。王懋功即带了一批人員到上饒长官部,作为顾祝同的宾客,住在长官部直到“事变”以前。自王懋功来到后,韓德勤頻有电催。自“皓电”发出后,顾祝同給新四軍的文电中,常提到:掩护王懋功同时渡江,建立政权,共同对付日本之意。王懋功和亲日派头子何应欽私交頗好;这次江苏省主席的任命是何推荐的。从当时反动派中的一般較高級人員的談論中,可以听到王懋功的“才干魄力”比韓德勤“高明”,此去較有“办法”。所謂“高明”和“有办法”,意思主要是指王有办法进一步勾结日本共同反共。王懋功住上饒一較长时期中,其言論表态,也看出其頗有一試身手之概。

(4)赶修重庆一上饒长途载波电話线,供蔣介石、顾祝同直接秘密通話之用。上饒距重庆較远,通常电話要经过泰和、赣州、衡阳、桂林和貴阳等处接轉,不惟声音不清且易泄密。从1938年成立第三战区和1939年初长官部駐上饒以来,这长途电話的設备并沒有改善,重庆、上饒間的联格主要靠电报。1940年秋,忽然在战区长官部的星期二、五例行会报席上,每次增加了东南电政特派員赵會珏列席。(赵是留美生,属宋美龄派。)在会报席上,每次都要向顾祝同报告重庆至上饒同的长途载波电話线材料准备和工程进行情况。在一提到材料有困难,工程进展迟慢的时候,顾祝同责备催逼很严厉。記得事变前一个多月的时期中,顾曾有两三次声色俱厉地斥責赵會珏說:“如不能依限期通話,要你(指赵)負責”,甚至“要杀你(指赵)的头”这样的話。这条通話线,总算在1940年12月中旬修好。我从顾祝同的随从副官徐延輝口里,听說自通話线建成之日起,顾祝同常在夜里从其家里和蔣介石直接通話据以上事实可以推想到他們談話内容,必然是与“事变”有关的。

(5)调整指揮系統,把上官云相調到皖南,統一指挥对新四年作战。

1940年春季以前,第三十二集团軍总司令上官云相是驻在江西临川(撫州),指揮第二十九軍(軍长刘雨卿)和第四十九軍(軍长刘多荃)担任赣东的指揮的。1940年夏,軍委会調整全国军一級,撤消了第二十九軍,赣东方面,仅有第四十九軍一个軍;皖南方面,那时是由第二十三集团軍总司令唐式遵負責指揮的。按合理的軍事部署,赣东前线接近南昌,且与第九战区分界,为日軍进扰的目标,应付这种情况,理应有一較高級司令部,才能跨界統一指揮第九战区赣江两岸的部队;皖南一个集团軍总部負責是尽够的了。但顾祝同当时即借調整軍一級的机会,說什么赣东只有一个軍,上面沒有摆集团軍总部的必要,指示参謀处,把上官云相总部調往皖南。記得我曾签具意见,认为战区东边的浙东,北边的皖南,西边的赣东,各以一个集团軍坐鎭为宜。顾祝同又借口必須加强对苏南敌后为尔后进击作准备,仍要参謀处照已交代的办理。我只好照办。顾祝同还說:“新編成的忠义救国軍和第二十五归唐副长官指揮,不很方便,唐副长官指揮川軍他自己的軍队就行了。”这次指揮调整的結果,两个集团軍总司令部,挤在徽州一地,上官云相不过指揮一个軍(两个师编成的第二十五軍)。忠义救国軍受双重领导,即由軍委会和战区双重指揮,实际是听軍委会(骨子里是軍統戴笠指揮)的多,确是太不适合。顾祝同为了对新四軍作战做准备,预先下了这步棋,当时我尙不够理解。

(6)为了监督和加强皖南方面的指挥,对第二十三、第三十二两个集团軍的参謀长进行調整。

反动派对共产党的“防范”和斗争,从来就沒有停止过,但在民族統一战线共同抗日的前提下,在1940年以前,就第三战区来說,尙不敢向軍以下部队造謠誹謗新四軍。因此,軍以下的部队領导人,絕大多数对新四軍是以友軍对待的。如第二十三集团軍第五十軍軍长郭勛祺,其軍部駐地接邻新四軍軍部,在所办軍士队里,曾請新四軍参謀处处长赵凌波担任过游击战課程讲授。两軍的領导人也間相来往。1940年春,可能由第五十軍政治部主任陈去惑的进谗告密,郭勛祺因此調离軍长职务。又聞第二十三集团軍总司令部参謀处长吴剑波,系共产党方面的地下工作者,竟被抓去杀害。可見顾祝同对川軍頗不放心。为了“监督防范”所謂“异党活动,于1940年夏初,以战区长官部軍务处处长吳鹤云調任为第二十三集团軍参謀长;以軍务处課长卢荣光調任为第五十軍参谋长(吳卢二人均是福建人);以战区长官部办公室副主任陈以忠(苏北人)調任第三十二集团軍司令部参謀长。顾祝同先后对皖南方面第二十三、第三十二两个集团軍参謀长的調整,絕非普通的人事安排問題,显然是为监督和加强皖南方面的指揮,以便对付新四軍而采取的重要步驟之一。

(7)上官云相突来上饒見顾祝同的反常行动。

上官云相自1938年底归第三战区指揮以来,到长官部的次数不少。来时,多住在长官部副官处处长茅迺功的家里。因为上官云相有鸦片烟嗜好,茅也是癮者,比較方便。再茅家也較舒适,食也較讲究,頗能迎合酒色之徒的上官云相的胃口。多次应酬,我常被邀参加,每次少不了要和上官云相碰头聊天。但在事变前几天,出乎我和长官部同級同事的意外,上官云相来到长官部,却住在顾祝同家里,并且只住一宵,次晨即返徽州。此事当时严守秘密,事后我从办公室主任朱华那里才听到。上官云相这一反其常例的行动,結合几天后即发生的“事变”,不难看出顾祝同和上官云相这次詭秘行动的目的所在了。

以上七项,我在当时虽然意会到其中大部分措施是应付共产党和新四軍的,但总还认为主要是在对付日本人;对人事的調整,还以为是国民党派系問的斗爭。現在回忆这一系列的阴谋活动,无一不与“事变”密切連系。說明蔣介石、顾祝同和上官云相之蓄意削弱、打击新四軍为时已久,远在“皓电”发出以前。这一阴謀布置早已鬼鬼祟祟地进行了。写到这里,我联想起当时长官部的主要人事布置,也是以反共为中心的。如:战区政治部主任是复兴社的核心人物之一的邓文仪;軍法执行总监是孙文主义学会的主要人物倪弼(号公輔);东南经济分会負責人是CC的中坚人物赵棣华。这些都是早已布置的反共特务分子。后来华东方面的新四軍力量日趋壮大,在敌后武装群众打击日伪日益加剧,蔣介石和亲日派視新四軍如仇敌,必欲拔之而后已。自1939年底起,不断加强第三战区的軍事准备,为发动“事变”准备条件。

(五)阴謀准备接近完成之前,顾祝同玩弄的手法。

約在1940年年底的一天(日子記不清)上午,我在参謀处接到顾祝同亲自打来的电話,要我馬上到他办公室去。到了办公室,我看見战区参謀长邹文华,办公室主任朱华,江苏省主席王懋功,情报室主任卢旭已先在那里。顾祝同对我說“据情报室的报告,新四軍近来行动,不像会遵命北移,而是想向南‘逃窜’,可能先‘劫徽州仓庫的弹药,再搞‘三山計划’。如果堵不住,我們后方空虚,将来收拾就很难。我們当然希望新四軍能遵命北移,大家需要研究一下,怎样才能‘掩护’他們;还有懋功兄怎样随他們渡江,弹药如何补給这些問题;万一他們其地向南‘流窜’,我們又該怎么办。我們正在考虑这些問題,找你来共同研究研究。”当时我有点窘,看看在座的人,牛晌沒有一个人开腔,我心里想,他們早在研究,不知道有过什么意見。問題很簡单,新四軍眞心北移,我們应当尽力“掩护”,如果“南窜”,想“搶”徽州仓庫,再搞“三山計划”,当然要加以堵止,有什么可研究的呢。在座的都是些老奸巨猾的人,世故深,都悶住不发言,我想,他們旣然叫我来,我不能不談談我的意見。我将上述的意思說了一遍。顾祝同接着說:“这是不成問題的,应該照你說的办。只是皖南唐式遵副长官資格較深,早就担任皖南方面的指揮。上官副长官,资历較浅,又后去皖南;但为了‘掩护好’新四軍或者堵住他們‘南窜’,軍事上必需統一指揮。你們看,哪一个担任統一指揮的好?”我想了一下,考虑这是参謀处的职责,应当提出意見,我說:“唐副长官能力較差,川軍兵力分散。現在任务很大,要‘掩护’新四軍或者堵住他們,使之不能‘窜’到徽州,主要是靠新调去的第七十九师、四十师和原来在宁国、旌德的第一零八、五十二师;这些部队恐怕由上官副长官指揮为好。但川軍第一四四、新七师也得准备好,如果新四軍‘南窜’,好在侧后牵住他們,也必需統一指揮才能奏效。上官副长官虽然資格較浅,但能力强,这就应該把資历問題摆在次要了,只好委曲一下唐副长官了。”顾祝同問問在座人的意見,大家都同意我的說法;于是顾祝同最后說:“我也是这样考虑。参謀处应抓紧拟定調整指揮計划;最好你亲自在我办公室起草。”我当即遵办。这个計划是比較容易拟的,只要把第二十三和第三十二两个集团軍的作战地境重新划分一下就行。部队的摆法和以前颁发的所謂“防堵計划”变动不大。記得原来第二十三和三十二集团軍的作战地境是沿青弋江,通过诬县、三溪到庙首一线是属于第二十三集团軍負責的 就是說,涇县、茂林村和三溪是在唐式遵負責范围,現在应当改划一下,把地境向西移了,向南延长了,把涇县、茂林村、三溪都划归上官云相的負責范围,并且通过竹田鋪东侧、潭家桥向南延长到休宁县东边的万安,也即是把徽州划归上官云相負責了。計划送顾祝同,沒有多大修改,经他批准后,顾又交代我說:“这个計划,你就在我办公室里誊正,你亲自送去盖印,亲自加封后保存。我已在电話上告訴过上官副长官,要他召集就近师长以上的負責长官,明天在徽州开一个会,你带着計划去代表我宣布。如果唐副长官方面有什么意見,你是四川同乡可設法向他們解释解释。我派一辆小汽車,不要带任何人,明晨出发,务必当天赶到。参谋处人員,不必告訴他們。”我一一照办。第二天早上我乘車前往徽州。

当日傍晚,我赶到歙县城东郊的东淇(东淇原来第三十二集团軍总司令部所在地,現在是該集团軍的兵站分监部,总司合部已推进到宁国南边的万福村),我先見了上官云相,問他什么时候传达司令长官的計划。上官云相預定在今晚传达,并告訴我,召集人員都已到齐,就等我到后开晚飯,飯后开会。約在当晚8时左右,由上官云相主持会議,他向参加会議的各部队长,說明新四軍北移可能性小,“南窜”可能性大,还有“劫夺”徽州仓庫弹药,再实现“三山計划”的企图。同时也报告了一些郎溪、宣城和苏南一带日軍的筒单情况。随又說明会議目的,是奉司令长官的指示召集的,推我传达司令长官意旨。我照顾祝同在他办公室研究时告訴我們的意思,新四軍北移要“掩护”好,如“南窜”务必要堵止住,无論如何,皖南必須統一指揮。唐副长官担負的正面已宽,责任已经很重,所以这次打算暫由上官副长官負責統一指揮。我随即宣布了长官部调整指挥計划。当然也問問出席人員的意見,更假意問問唐副长官和第五十軍軍长范子英的意見,以便轉报在反动派指揮上的一般情况下,既然已经当众宣布了計划,再征求意見,不过是形式,当然沒有人发表任何不同意見,唯唯諾諾,会議即告收場会散后我又与唐式遵周旋了一番。

出席这次会議的記得有:第二十三集团军总司令唐式遵、第五十年軍长范子英、第二十五軍軍长张文清、第五十二师师长刘秉哲、第四十师师长方日英、第七十九师师长段霖茂、第一四六师师长戴传薪、上官云相的参謀长陈以忠和兵站分监李錫庆、第二十三集团軍兵站分监郭叔皋等人。第一零八师师长戎紀五在宁国前线,第一四四师长唐明昭在南陵前线,新七师和川軍第二十一軍,因关系不大,且途程太远,均未邀出席。

会后,上官云相对第五十二师、第四十师、第七十九师另有些指示,我未参加。他們有的当晚、有的次晨分別赶回部队。次日晨我乘原車于当日傍晚赶回到长官部,立即向顾祝同报告了会議情况。

顾祝同和上官云相,阴謀早定。顾祝同找我去研究和到徽州传达計划,不过企图借我和参加研究的人,替他宣传新四軍北移,本来准备“尽力进行掩护”,但“南窜”必須堵止,好为将来推卸任。再則通过徽州会議形式,造成事实,压服唐式遵,授給上官云相以統一指揮全权,并增加其威信的手法而已。

三 、“事变”爆发和经过的概况

1941年1月7日,天色还沒有大亮,我尙未起床,忽然床边电 話鉿响,我接到顾祝同亲自打来的电話說,“接到上官副长官电话,昨日新四軍向南移动,不听制止,半小时前竟向我前线部队开火,他們为了‘自卫’已经‘还击’,第四十师方面打得比較厉害。我已命令上官副长官轉令前线部队,务必要把新四軍堵住。你赶快拟发一个‘自卫还击’电令給上官总部,并报軍委会你选派一个联絡参謀,馬上赶到前线联系,有什么情况,随时向我报告。”我在电話上回答打算派参謀处第一課課长蕭西清担任联格。当经他同意。“皖南事变”爆发了。我照指示补发了所謂“自卫还击”命令。蕭西清于当日即赶往前线。

“事变”爆发后,战斗日趋激烈,尤以7、8、9、10日四天为甚。皖南由上官云相負責全权指揮。因时隔已久,許多小地名記忆不淸,当时所用五万分一比例尺的軍用地图,小地名也很不詳細,印象更感模糊。仅就由上官总部和派去的联格参謀先后报来的电报电話,就其中記忆較实,印象較深的,粽合概述如下:

总的說来,自上官云相全权指揮后,其所指揮的部队,照原来战区长官部頒发的所謂“防堵計划”,虽出入不大,但前线位置,一般是以茂林村为中心,向前逼进了。尤其宁国方面的一零八师,原来是“掩护”新四軍北移和兼防“南窜”,主力是对宣城方面的日軍,一部控置在宁国附近的,到“事变”爆发前夕,陣势反过来了,仅一部分对日軍,而主力已完全向西正面,摆在周王村西边南北方向的线上,师部已推到周王村;第二十五軍軍指揮所,亦由宁国推进到宣城、宁国、涇县交界处的山門洞了。又第四十师于1940年約在12月中旬初将到达皖南时,早由上官云相調整与第七十九师互换了位置,即以第四十师当三溪以北一带(原“防堵計划”是第七十九师开榔桥河附近,以便把第五十二师向东小正面,依次向东北方向,再縮短第一零八师正面,抽集兵力控置,对付郎溪、宣城日軍,“掩护”新四軍北移的。),而把第七十九师調到第四十师以西的观普桥、铜山一带,第五十二师仍在榔桥河一带,并未短正面,抽出兵力。 “事变”爆发前皖南反动派軍队的前线,約在宁国以北的水东(正面向北和西北)起经周王村以西的南北一线,再向西南方面经榔桥河以北附近,经三溪以北的新潭、銅山附近、桃花渡、章家渡向北润北貢里的漫长战线上,是以当时新四軍軍部所在地的茂林村为中心,形成了向东、南、西三方面的包围形式。共計兵力(由东起算)为第一零八师、第五十二师、第四十师、第七十九师、第一四四师、新七师、和预备队的第六十二师、第一四六师等八个师,人数不下八万之多;而新四軍当时在皖南部队,只不过一万左右。

“事变”爆发后,以榔桥河、新潭、銅山三个方面战斗最为激烈;在新潭和其以北的皮岭,战况尤烈。記得皮岭、新潭几经易手;第四十师,在8、9两日,旣放弃皮岭,又几失新潭,叫苦求援的电話、电报,频頻上传 当时战区长官部會急调浙西方面第二十八軍所属第六十二师的一个团,馳归上官云相指揮,布置在旌德、三溪之間,作为預备队;第一四六师亦作向徽州推进的准备据轉来的第四十师战报:其当面系新四軍主力所在,8、9两日,冲击震撼了第四十师前线达七、八次之多;并传項英副軍长最后还亲率教导团冲鋒几次,战况至为惨烈。10日以后,这方面情况較松,但記得在12日一天,新四軍少数部队,頑强据守东流山,几乎是全部壮烈牺牲。13日在东流山为反动部队占領以后,包围了北边的石井坑,这里是新四軍各部所在地,战斗也頗激烈。由于顾祝同紧扣弹药不发,粮食也补給不足,新四軍抗击近八倍于己的反动部队,时間达一周之久,終因弹尽粮絕,叶挺軍长和所部战余的几千官兵落入虎口魔掌之中,战斗才告结束。在7、8、9、10四天内,榔桥河第五十二师和銅山第七十九师两方面,战斗也很激烈,同样是反复争夺高地,頻传紧急战报;战塌犬牙交錯,彼此包围突围,双方伤亡均重。至于正东的第一零八师和西面的第一四四师正面仅是零星的警戒、掩护性小战斗。但第一零八师防守的水东附近,在主力战斗基本結束后,在新四年小股突围过程中,有过較为大点的战斗。第一四四师方面,在主力战斗高潮时,它的部队曾进占茂林村、章家渡一带,企图从后合围新四軍;但因川軍战斗力不强,在13日以后,新四年从北向西突围过程中,在茂林村的第一四四师的指揮所,被新四軍突围部队袭毁,师长唐明昭几被擒获。因此上官云相逢其淫威,必欲将唐明昭正法,以振軍心。但战区长官部因川軍情形較复杂,恐怕惹起麻煩,結果仅将唐明昭撤去师长职务,由上官总部派人押解上饒长官部处办了事。

新四軍经由章家渡北渡青弋江经銅陵、繁昌日軍后方渡过长江者不下千人。在第一四四师接近茂林村时,新七师曾抽出一个团东开到章家渡附近,意在防止新四軍由这里突围;但該团到时已是“馬后炮”,新四軍早已越过章家渡陆续北渡长江了。

“事变”战斗中,項英副軍长和来过上饒和我商洽联系的政治部主任袁国平,均光荣牺牲。但反动軍队方面并未取得項副軍长遗体。仅由在茂林村西边一高地上,拾得钢笔一支,上刻有“项英将軍”和“斯大林赠”的字样而证实的。

这次“事变”,上官云相是费尽心机和力气的,事后并其总部人員談到:在战斗紧张的7、8、9、10日几天,他是在宁国南边的万福村,日夜都躺在鸦片烟灯旁边,床边安放电话,夜以继日,靠鸦片烟提神,专心一意指揮这次血腥的屠杀。

“事变”到13日基本结束,先后经过一周时間,在上官云相总司合部和战区长官部,照例在事后有一番战斗经验总结。除了“冠冕堂皇”的丑表“功”和自我吹嘘的一套外,記得有以下几項,值得写出来,說明新四軍这次不幸遭受惨重損失的主客观原因,

(一)新四軍主力突围方向,正对第四十师强的方面。因为皖南的八个师中,以該师装备最好:更重要的,仅该师才有德造卜福式山炮的配备。对着强点,几天反复冲击,竟有一天冲鋒七、八次之多,地形险隘,山岭重重,遭致了过大的伤亡牺牲,战斗力大受損伤。

(二)新四軍突围时机过迟。因为前项关系,在战斗力已受损失較大的情况下,可能在9、10两日激战之后,才决定四面突围的。当时一方面战力已减,另方面反动部队的包围圈已压縮得很小,火力巳到了可以交互穿射的程度,突围当然很困难。

(三)气候的影响。在战斗的几天中,大雨小雨几乎沒有停过;結合战場地形,山高岭峻,隘路多,坑谷多,山势陡,道路少,到处山洪暴发,隘路坑谷成河,战場轉运机动,大受限制。

(四)月令限止了新四軍特长的发揮。战斗期間,正值月令下旬,天无月,星光也少,眞是黑如鍋底,伸手不見五指,新四軍擅长的夜战和夜間行动,无从尽量发揮。

上面的回忆,就当时我的地位而言,仅能涉及軍事方面的阴謀,而且这方面也是不够全面的但已显然看出蔣介石、顾祝同和上官云相,串通一气,蓄意消灭新四軍的阴謀毒辣詭計。顾祝同还会无耻地用“人格担保”,“保证尽力掩护新四軍北移”。照商定的北移路线,必須先向南开,经过旌德,轉向东开再经宁国以南和广德附近,才能在所謂“掩护”之下,安全北移。而顾祝同竟背信弃义,誣蔑新四軍的照約南开为“南窜”,并事先散布“三山計划”的謠言,而且始終坚持不发弹药。上官云相在“事变”前,对所指揮的部队布置,完全置郎溪、宣城、南陵和繁昌的日军于不顾,集中兵力,以七、八倍于新四军的优势,完成由东、南、西三方面的包围形势,在重重的山岭地区设防,步步向茂林进逼,趁新四军北移,猝然进攻,反无耻地说成是“自卫还击”。至于蒋介石与顾祝同直接频繁的通话,顾祝同和上官云相间的诡秘商量,上官云相对几个主要军师长的面示机宜,都是阴谋中的具体做法和步骤;对这些我虽不知其详,但回忆到“事变”中我的所作所为,已充当了工具,成了主要帮凶,心情万分沉重,更感到罪愧无已!

本文章A|复制于〝文史资料选辑”第四十辑,有岳星明编写,文字少有改动,图片来自网络,侵权删除。