在资本市场的聚光灯下,思看科技凭借科创板“3D扫描第一股”的光环备受瞩目。然而,看似光鲜的上市之路背后,却暗藏技术护城河薄弱、股权结构失衡、募资合理性存疑等多重风险。

随着市场竞争加剧和技术迭代快速,思看科技增长背后的隐忧也逐渐暴露:营收增速腰斩、净利增长疲软、大客户反噬成对手、经销商模式暗雷重重。这家曾被视为国产高端装备制造的标杆企业,正面临一场价值重估的考验。

高增长神话破灭?

作为“3D扫描第一股”,思看科技于今年1月15日正式在上交所科创板挂牌上市。而其最近4年的财务数据,却是一条从“狂飙”到“失速”的抛物线。

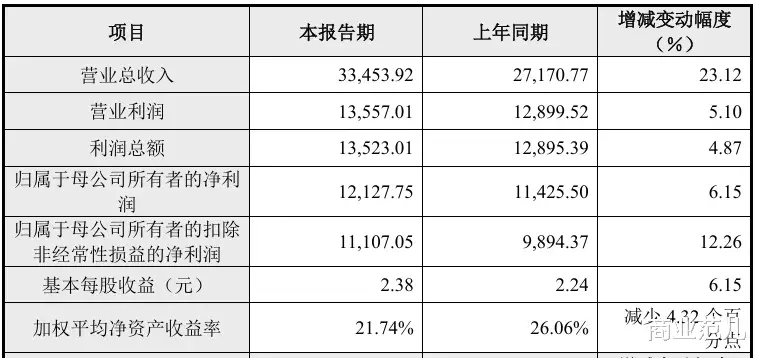

2月28日,思看科技发布的2024年业绩快报显示,实现营业收入3.35亿元,同比增长23.12%;归母净利润1.21亿元,同比增长6.15%。

拉长时间线来看,虽然思看科技的营业收入和净利润呈现出一定的增长态势,但增速却断崖式下跌。2021年,公司实现营收1.61亿元,同比增长达76.05%;2022年的营收为2.06亿元,增速骤降至27.92%;2023年的营收为2.72亿元,增速小幅反弹至31.88%,但2024年的营收增速进一步降至23.12%。

同时,思看科技的净利润增长疲态尽显。2021年至2023年,公司归母净利润分别为0.68亿元、0.78亿元和1.14亿元,同比增速分别为121.08%、14.94%和47.17%,但2024年的净利润仅同比增长6.15%,增长动力已严重不足。

虽然思看科技还未公布2024年的具体业绩状况,但从招股书等已经披露的数据,也可以对业绩增长乏力的原因窥见一二。

首先,大客户流失反噬增长。曾经的第一大客户蔡司高慕在2022年ODM合作协议到期后,不仅没有续约,反而在2023年上半年推出自研的T-SCAN hawk 2手持式3D扫描仪,与思看科技形成了直接竞争关系。这使得思看科技失去了一个重要的营收来源,对其业绩增长产生了不利影响。

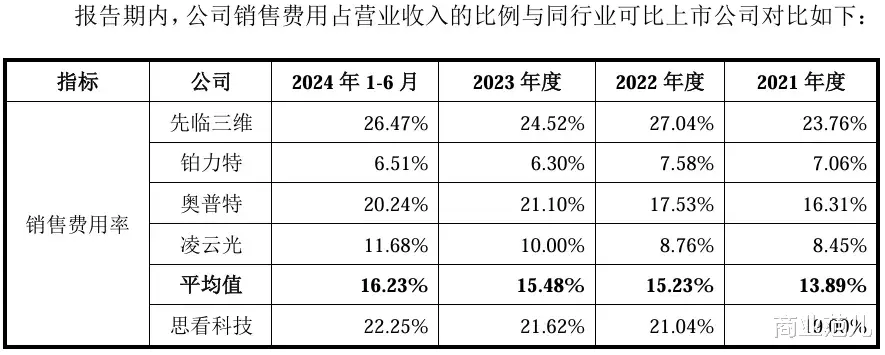

其次,销售费用高企。思看科技的销售费用占比相对较高,2021年至2024年上半年分别为3060.81万元、4334.52万元、5873.68万元、3342.57万元,占营业收入比例为19%、21.04%、21.62%、22.25%。过高的销售费用虽有助于市场拓展和客户开发,但也侵蚀了公司的利润空间。

再者,市场竞争加剧且需求疲软。随着三维视觉数字化行业的迅猛发展,越来越多的企业涌入该领域,市场竞争愈发激烈。思看科技主要面向工业级市场,但下游制造业投资放缓导致需求萎缩,即便三维扫描行业处于成长期,但目前的市场容量仍有限。

此外,思看科技的财务数据还夹杂着一些“虚胖的繁荣”。一方面,虽然思看科技毛利率长期维持在70%以上,远超行业均值,但这一“高光”指标背后却暗藏危机。2021年至2024年上半年,思看科技的毛利率分别高达76.42%、76.09%、77.87%、75.43%,而行业均值仅为50%左右。不过,高毛利率源于产品高定价,而一旦市场竞争加剧,公司为了保持市场份额,可能会被迫降低产品价格,这将导致毛利率大幅下滑,进而影响盈利能力。实际上,蔡司高慕自研产品推出后,市场已出现低价竞争迹象。

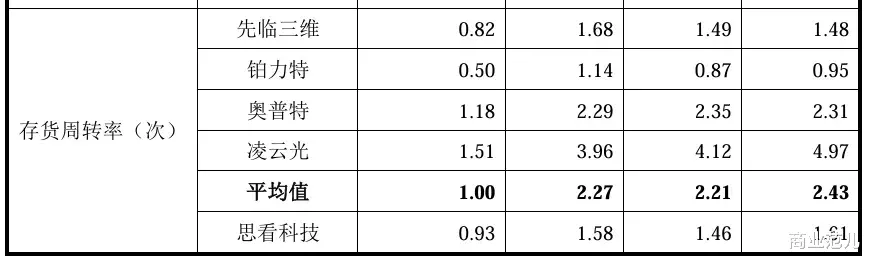

另一方面,从周转率来看,思看科技招股书显示,2021年至2024年上半年,存货周转率分别为1.61次、1.46次、1.58次、0.93次,均低于行业均值;同时总资产周转率持续下降,2021年至2023年分别为1.07、0.64、0.53。这意味着,公司可能在生产、销售等环节存在一定的问题,导致资产无法高效转化为收益,影响了整体运营效率和盈利能力。

技术护城河失守?

思看科技主要从事三维视觉数字化产品及系统的研发、生产和销售。产品主要有两种:一种是工业级高精度产品,包括便携式3D扫描仪、跟踪式3D视觉数字化产品、工业级自动化3D视觉检测系统等;另一种是专业级高性价比产品,包括彩色3D扫描仪、专业级3D视觉数字化产品等。

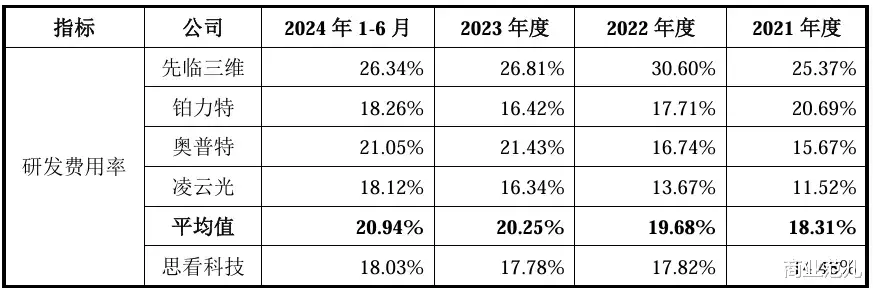

不过,看似光鲜的背后却隐藏着技术自主性的危机。从研发投入来看,2021年至2024年上半年,思看科技的研发费用分别为2331.77万元、3672.15万元、4830.08万元、2708.25万元,占营收比重分别为14.48%、17.82%、17.78%、18.03%,明显低于同行业可比公司平均约20%的研发费用率。较低的研发投入,表明公司在技术创新和产品升级方面可能受到限制,难以维持长期的技术领先地位和产品竞争力。

在核心部件方面,思看科技的产品高度依赖外购。工业相机、光学镜头、移动工作站和通用3D分析对比软件等核心部件均来自外部供应商,如富士胶片、海康威视等。虽然公司强调,通过自主研发掌握了核心算法和系统集成能力,但这种“组装式创新”模式仍可能导致成本控制困难,并且供应链稳定性上也存在风险,一旦供应商出现问题,将直接影响生产和销售。

这种研发投入不足与核心部件依赖的状况,使得思看科技的技术护城河逐渐变窄。在激烈的市场竞争中,技术创新是企业保持竞争力的关键。思看科技若不能加大研发投入,提升核心部件的自主研发能力,未来可能会在技术上落后于竞争对手,进而影响其市场份额和盈利能力。

当前,三维视觉赛道正上演“群雄割据”。国际巨头与国内同行的竞争日益激烈,思看科技的市场份额和地位面临着严峻挑战。

国际层面,卡尔蔡司、海克斯康等巨头通过内部培育发展、并购境内外标的等方式涉足三维视觉数字化领域,并积极参与全球市场的竞争。这些企业凭借深厚的技术积累和广泛的市场网络,占据了高端市场份额。

国内方面,铂力特、先临三维等企业也在三维视觉数字化领域有较深布局。例如,先临三维在研发投入和技术积累上表现突出,其研发费用率多年保持在25%以上的较高水平。这些国内企业通过不断创新和市场拓展,正逐渐缩小与思看科技的差距。

与此同时,思看科技在专利方面的一些举措也引发了外界的质疑,其技术优势面临着受损的风险。2023年2月,思看科技与蔡司高慕签署了专利授权协议,将“内置摄影测量复合扫描技术”和“多波段扫描技术”对应的专利以每年1000美元的价格授权给蔡司高慕使用,有效期至2033年。

这一举动不仅令人费解,还引发了外界对公司决策合理性的质疑。一方面,蔡司高慕作为思看科技的前第一大客户,如今已发展成为其竞争对手,思看科技的专利授权行为可能帮助竞争对手提升技术实力,从而削弱自身的市场竞争力。另一方面,这种低价专利授权是否涉及利益输送或其他不正当交易,也值得深究。

招股书显示,2021年至2022年,蔡司高慕为思看科技的第一大客户,对其销售收入分别为1301.28万元、1542.33万元,但2023年至2024年上半年的销售收入已锐减至55.99万元、0元。更讽刺的是,2023年及2024年上半年,蔡司高慕是思看科技的第五、第三大供应商,对其采购金额分别为309.45万元、177.1万元,形成“技术输出-采购依赖”的诡异闭环。

思看科技在招股书中也表示:“公司与蔡司高慕ODM合作关系终止及蔡司高慕已推出自研的手持式三维激光扫描仪产品,可能对公司的业务增长造成一定不利影响,且存在可能引发市场竞争加剧的风险;此外,若双方技术合作不及预期,公司可能面临存在技术泄密的风险,进而给自身经营造成重大不利影响。”

思看科技曾在招股书的上会稿和注册稿中删除或修改了“全球首创”“卡脖子”“高精度”等表述,并调整了市场占有率的相关表述,也反映出其在技术优势和市场地位上的不确定性。

发展隐患诸多

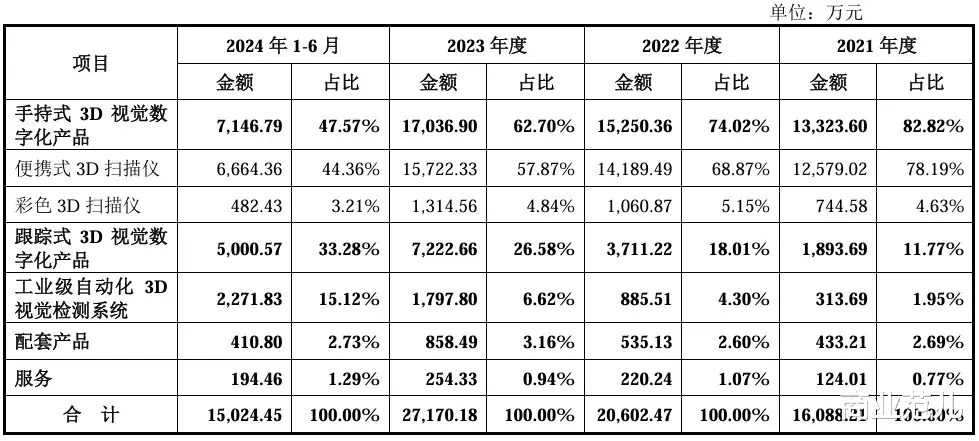

目前,思看科技的营收仍有近一半来自于手持式3D视觉数字化产品,包括便携式3D扫描仪和彩色3D扫描仪。2021年至2024年上半年,该类产品的收入分别为1.33亿元、1.53亿元、1.7亿元及7146.79万元,占总营收的比例分别为82.82%、74.02%、62.7%及47.57%。

不过,思看科技下游需求的天花板也逐渐显现。其产品主要应用于汽车制造、工程机械等工业领域,这些领域的需求受经济周期影响较大。更严峻的是,三维扫描技术在工业领域的渗透率已趋近饱和,而消费级市场因技术门槛低、竞争激烈难以打开,增长空间也已有限。

思看科技的渠道体系,可能也正成为新的风险点。公司采取“经销为主,直销为辅”的销售模式,经销商收入占比逐年攀升,2023年经销商收入占比达到81.4%,直销模式的收入占比仅为18.6%,呈下降趋势。

然而,庞大的经销商数量也为公司带来了诸多问题。一方面,中介机构核查难度较大,2021年至2023年,在交易金额函证中未取得回函经销商收入共计4342.73万元,这可能影响公司财务数据的真实性和准确性。另一方面,公司部分收入还来自于居间商,居间商与经销商还存在重合,且存在居间服务费与对应收入不成正比的情况,进一步增加了公司销售模式的复杂性和风险性。

思看科技在上市前经历了两轮融资,吸引了大量机构投资者,导致股权比较分散。截至发行前,公司共有21名股东,其中4名自然人股东及王涌,三位创始人王江峰、陈尚俭、郑俊持股比例均不足25%,共同为公司实际控制人,其他均为机构投资者。但除3名创始人及3家员工持股平台外,其他各投资方持股占比均不足4%。可以看出,在上市之前,包括浙江如山、深圳达晨、中信证券投资等十余家机构存在“突击入股”的情况。

这种分散的股权结构存在两大隐患:一是决策效率可能降低。由于没有绝对控股股东,三位创始人在进行决策时需达成一致,一旦意见不合,可能影响公司战略决策的制定和执行效率。

二是上市后减持压力大。由于持股占比小且“突击入股”,这些投资者在公司上市后普遍带有短期获利的诉求,随着对赌协议中上市期限达成,减持压力将集中释放。如果再叠加创始人持股比例偏低、缺少限售约束等风险,思看科技或面临持续的股价抛压。

更值得关注的是,在B轮融资中,思看科技此次上市的保荐机构的子公司中信证券投资有限公司也成为了其股东。这种突击入股模式可能存在利益输送嫌疑,尤其是在保荐机构子公司“直投+保荐”的模式下,难以避免“抬轿子”的质疑。

思看科技的募资计划上演了“先画饼后缩水”的戏码,暴露出公司在未来资金需求预测和战略布局上的不清晰。在最初申报的8.51亿元募资中,3.43亿元用于研发中心及总部大楼建设,2亿元用于补充流动资金,1.11亿元投向营销网络。但在监管压力下,公司将募资总额缩减至5.69亿元,删除总部大楼和营销网络建设项目,并将补流资金砍至8720万元。这种“割肉式”调整暴露出原募资计划的不合理性。

实际上,思看科技在募资合理性上存在双重矛盾。其一,募投项目必要性存疑,公司早在2022年已斥资5800万元购置7处商业房产,却仍计划募资3.43亿元建设总部大楼,被监管质疑“变相涉足房地产”。其二,资金管理逻辑矛盾,公司2020年至2023年累计分红5830万元,2023年末公司货币资金余额达2.88亿元,却仍募资补流,被指“左手分红买房,右手向市场要钱”。

这种募资策略的随意性反映出思看科技战略的短视。大幅调整募投项目不仅暴露出管理层对资金使用效率的忽视,且将大量资金用于非核心资产购置而非技术研发,可能导致公司错失技术升级的关键窗口期,加剧未来市场竞争中的被动局面。

资本市场需要的是透明、合规、有发展潜力的上市企业。思看科技的IPO之路,看似是“3D扫描第一股”的资本盛宴,实则暴露出科技含金量不足、增长逻辑脆弱、内控漏洞频出的深层危机。当高增长神话不再,在研发投入吝啬、客户流失、渠道失控、资本套利者退场及行业竞争白热化等风险交织下,其科创光环褪色,资本故事将如何续写?(图源:思看科技官网及招股书)