之前我们说过僧人们的诗词,这次自然也要聊一聊那些水墨丹青出类拔萃的僧人。

诗人们用诗歌描绘了山水,道出了人生的哲理;而绘画不但让人领略到僧人们看到的自然之美,也能让我们看到自然之外的一些内容。当然了,更多的是能体会到山水田园生活的闲适和自然,现代社会的人工作繁忙,往往心在田园,但人却在城市里漂泊,田园生活的景象也多是儿时的记忆,脑海中的遐想,现实是每天为了柴米油盐酱醋茶而忙碌着。今天,我们就一起去看看僧人们的画作,领略那久违的田园之美,虽人不能至,但心已经到了心中的家园,来一次精神的满足和交流吧!

在中国画史上,有几个高手都是僧人。这几个人就是大名鼎鼎的石涛、朱耷,也就是大家熟悉的八大山人。还有就是石溪、和弘仁。这些人不但是绘画的高手,也是学习的高手,他们系统的学习过道家老庄、禅宗的学识,结合儒家的思想,使得其绘画的水平和意境拔高了一个层次,看山不是山,看水不是水,而是人们对自然和生命的大彻大悟,这大概就是禅宗的影响了,使得画风让人在笔法和意境之外,多了哲学的味道。

这些僧人们的画风后代的人都给了一个很精准的定位:

石涛之画,奇肆超逸;八大山人之画,简略精练;髡残之画,苍左淳雅;弘仁之画,高简幽疏。

被称为一代宗师的石涛,不但过去有名气,现在也名气很大。石涛(1642年-1708年),清初画家,原姓朱,名若极,广西桂林人,祖籍安徽凤阳,小字阿长,别号很多,如大涤子、清湘老人、苦瓜和尚、瞎尊者,法号有元济、原济等。

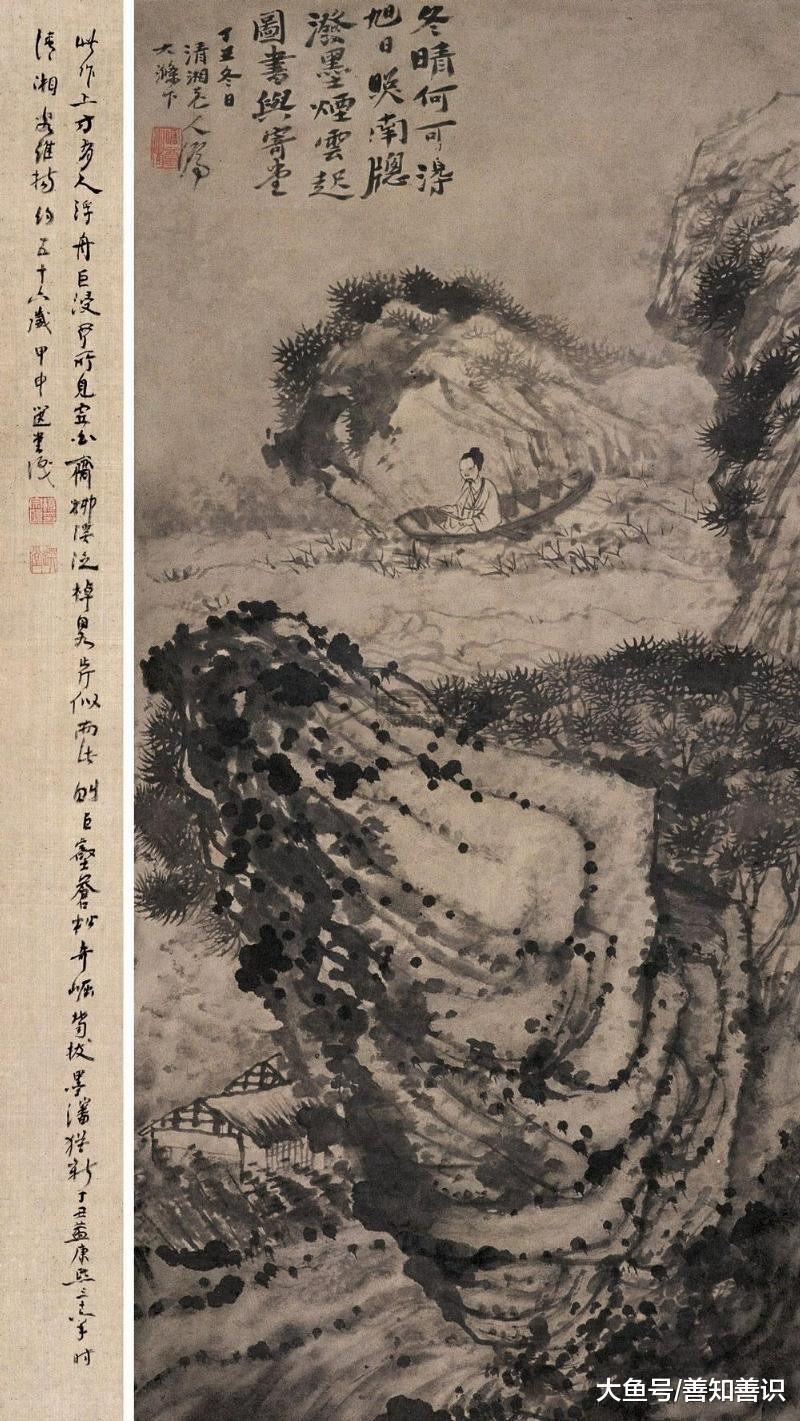

下面用专家的观点来看石涛:虽然是比较难度,但溢美之词谁都可以看得出来的。石涛作画构图新奇,无论是黄山云烟,江南水墨,还是悬崖峭壁,枯树寒鸦,或平远、深远、高远之景,都力求布局新奇,意境翻新。他尤其善用“截取法”以特写之景传达深邃之境。石涛还讲求气势。他笔情恣肆,淋漓洒脱,不拘小处瑕疵,作品具有一种豪放郁勃的气势,以奔放之势见胜。对清代以至现当代的中国绘画发展产生了极为深远的影响。

石涛 西津野航图

石涛 水容侵古岸

石涛 松风草堂

石涛 海潮图 1692年作

石涛 鬼面峻峰图

石涛 古树茅屋图

石涛 法李成溪山寒林图

石涛 洞庭秋风

石涛 东苑菱花西苑藕 1695年作

石涛 东坡诗意图

石涛笔情恣肆,淋漓洒脱,不拘小处瑕疵,作品具有一种豪放郁勃的气势,以奔放之势见胜。对清代以至现当代的中国绘画发展产生了极为深远的影响。

节艺彪炳——八大山人

八大山人,名朱耷,江西南昌人,明末清初画家、书法家,清初画坛“四僧”之一。为明宁献王朱权九世孙,明灭亡后,国毁家亡,心情悲愤,落发为僧,法名传綮,字刃庵。又用过雪个、个山、个山驴、驴屋、人屋、道朗等号,后又入青云谱为道。

枯索冷寂,满目凄凉,于荒寂境界中透出雄健简朴之气,反映了他孤愤的心境和坚毅的个性。

清 八大山人 渴笔山水册 纸本墨笔 24.2x16cm 南京博物院藏

他的用墨不同于董其昌,董其昌淡毫而得滋润明洁,朱耷干擦而能滋润明洁。所以在画上同是“奔放”,朱耷与别人放得不一样,同是“滋润”,朱耷与别人润得不一样。一个画家,在艺术上的表现,能够既不同于前人,又于时人所不及。有评论说:八大山人山水,看似怪异、荒率、粗糙,多类似恃才放旷、初学之作,然细品之,则似见黄公望之繁茂;董其昌之清净;倪云林之简远。更其出三者之右者,则为诡异奇伟,直入阿罗汉之境界也。

清 八大山人 渴笔山水册 纸本墨笔 24.2x16cm 南京博物院藏

清 八大山人 渴笔山水册 纸本墨笔 24.2x16cm 南京博物院藏

清 八大山人 渴笔山水册 纸本墨笔 24.2x16cm 南京博物院藏

清 八大山人 渴笔山水册 纸本墨笔 24.2x16cm 南京博物院藏

清 八大山人 渴笔山水册 纸本墨笔 24.2x16cm 南京博物院藏

清 八大山人 渴笔山水册 纸本墨笔 24.2x16cm 南京博物院藏

清 八大山人 渴笔山水册 纸本墨笔 24.2x16cm 南京博物院藏

清 八大山人 渴笔山水册 纸本墨笔 24.2x16cm 南京博物院藏

清 八大山人 渴笔山水册 纸本墨笔 24.2x16cm 南京博物院藏

八大山人 山水

书画巨匠——髡(kūn)残

髡残(1612-1692),清代画家。本姓刘,出家为僧后名髡残,字介丘,号石溪、白秃、石道人、残道者、电住道人。湖广武陵(今湖南常德)人。与石涛合称“二石”。髡残一生中大部分时间都在山水中度过,经常驻足于名山大川,在山林泽薮之间,侣烟霞而友泉石,踯躅峰巅,留连崖畔,以自然净化无垢之美,对比人生坎坷、市俗机巧,从中感悟禅机画趣。

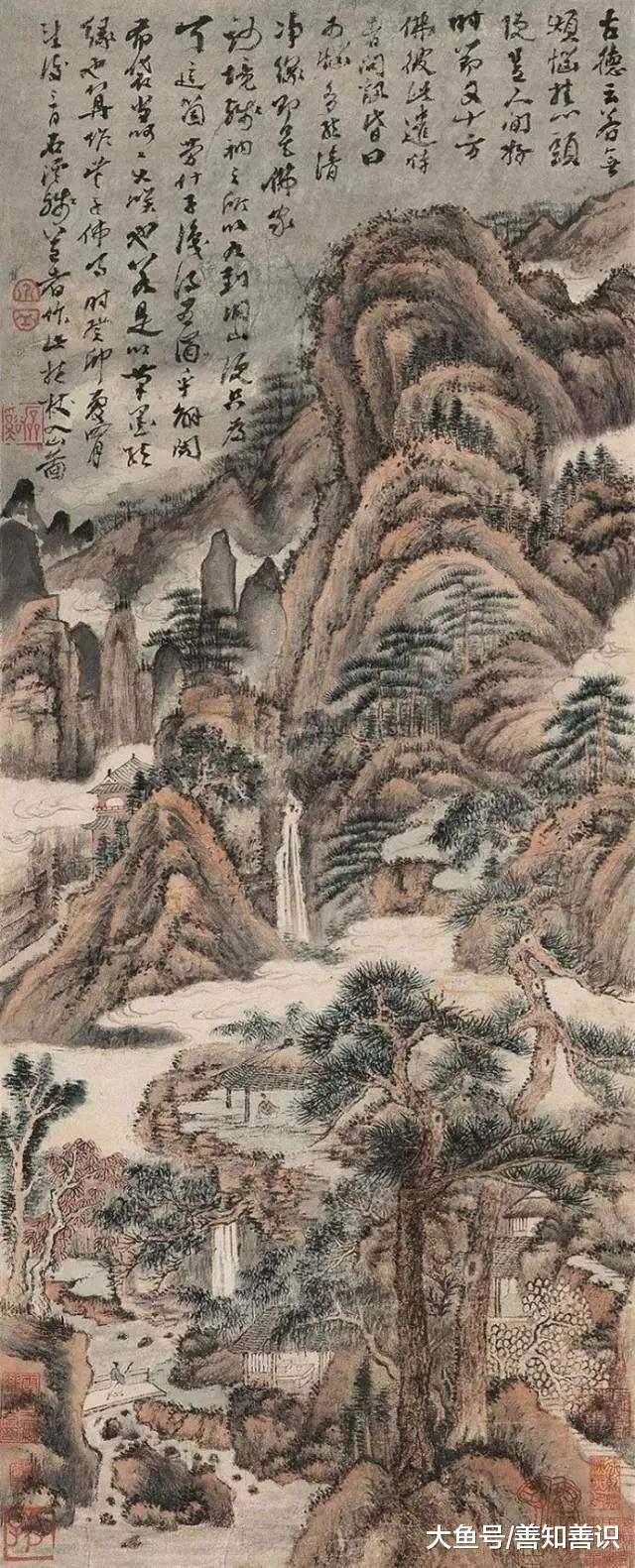

清 髡残 层岩叠壑图 轴 纸本 浅降 纵169cm 横41.5cm 现藏台北故宫博物院

石溪(髡残)山水画主要继承元四家传统,构图繁复重叠,境界幽深壮阔,笔墨沉酣苍劲,以及山石的披麻皴、解索皴等表现技法,多从王蒙变化而来;而荒率苍浑的山石结构,清淡沉着的浅绛设色,又近黄公望之法。在平淡中求奇险,重山复水,开合有序,繁密而不迫塞,结构严密,稳妥又富于变化,创造出了一种奇辟幽深,引人入胜之境,他喜用渴笔、秃毫,苍劲凝重,干而不枯,并以浓淡墨色渲染,使得笔墨交融,形成郁茂苍浑、酣畅淋漓的情趣,使画面产生雄浑壮阔、纵横蓬勃的气势。

髡残性直硬,脾气倔强,寡交游,难于与人相合。这种强烈的个性表现在他的禅学上是“自证自悟,如狮子独行,不求伴侣”;表现在绘画上则为“一空依傍,独张赵帜,可谓六法中豪杰”。他自己也说:“拙画虽不及古人,亦不必古人可也。”髡残作品中的题跋诗歌多作佛家语,这不仅因其身为和尚,而且在他看来,禅机画趣同是一理,无处不通。如《禅机画趣图》轴、《物外田园图》册的诸多题跋,大都是借画谈禅,因禅说画。融禅机与画理于一炉,是髡残画作的主要特点之一。

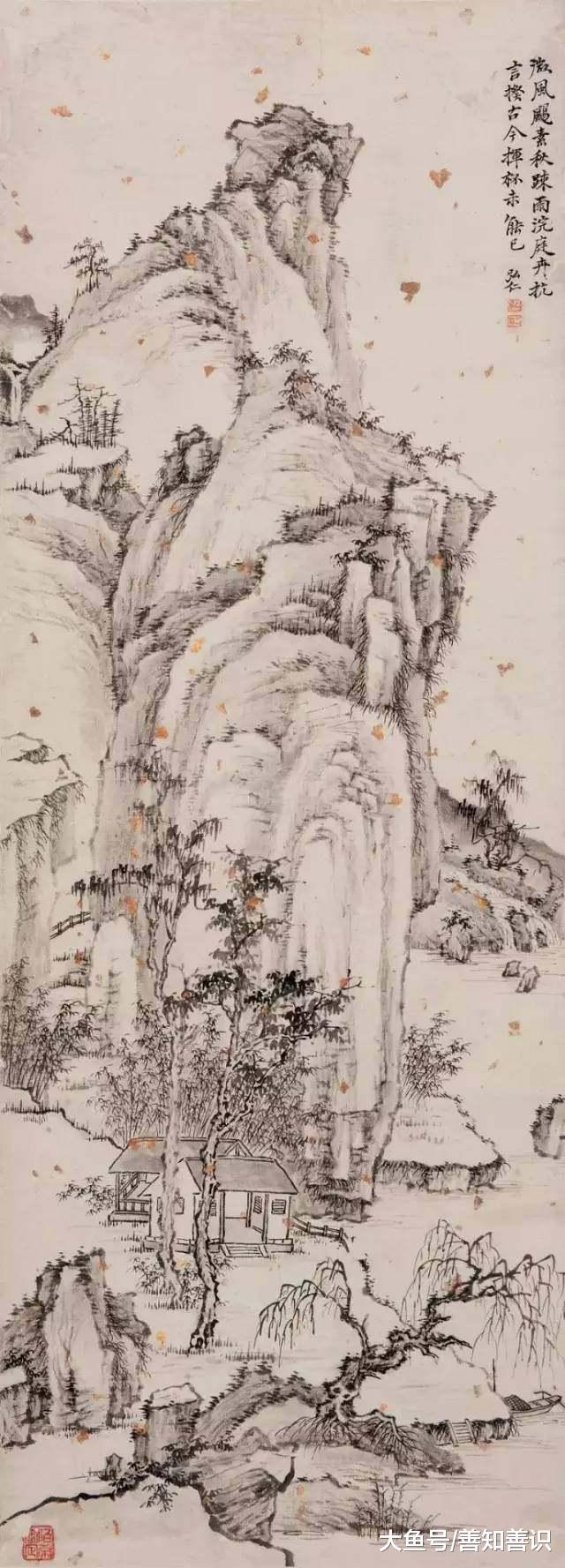

清 髡残 秋晖蒙钓矶 1661年作,125.5×40cm。题识:绣岭宫前西日晖,忽惊岚气上人衣。人家隔岸留残照,楼阁经年掩翠微。游子不知秋已暮,蹇驴直与世相违。何当写我临流处,黄石桥头看钓矶。千尺飞流落半空,散为烟雨尽蒙蒙。草堂留在匡庐曲,头白归来睡霭中。辛丑(1661年)秋八月华公北归留此纸属余涂之,幽栖石溪残道人。

清 髡残 苍翠凌天图 立轴 纸本 设色 纵85厘米 横40.5厘米 南京博物馆藏

书画卷 纸本设色 1666年作 上海博物馆藏

山水图 册页 纸本水墨设色 纵37.5厘米横76.2厘米 中国台北故宫博物院藏

清 髡残 山水图 册页 纸本 水墨 设色 纵37.5厘米 横76.2厘米 台北故宫博物院藏

清 髡残 云房舞鹤图 立轴,纸本,水墨,淡设色,纵90.8厘米,横26.4厘米。(日)泉屋博古馆藏

溪山晚兴图 立轴 设色纸本 1662年作

梅花古衲——弘仁

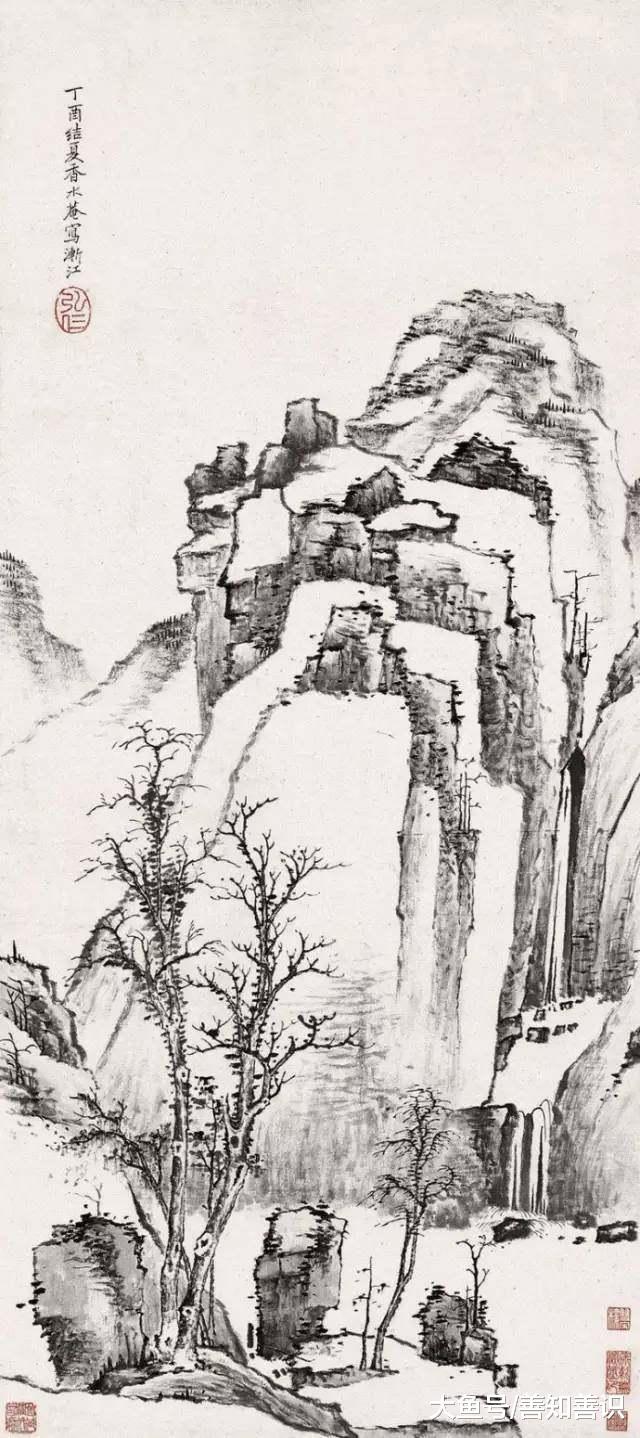

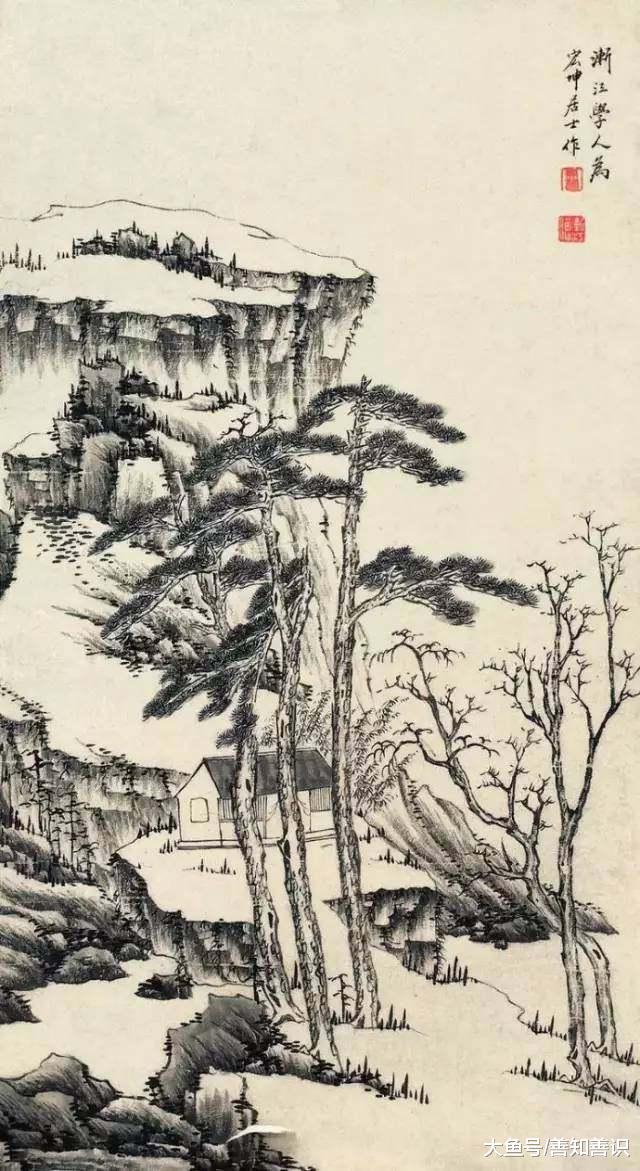

弘仁(1610-1664),清代画家。俗姓江,名韬,字六奇,又名舫,字鸥盟。明亡后于福建武夷山出家为僧,字渐江,号梅花古衲。安徽歙县人。擅画山水,初学宋人,晚法萧云从、倪瓒,笔法清刚简逸,意趣高洁俊雅。尤好绘黄山松石,为“新安画派”创始人,和查士标、孙逸、汪立瑞等四人并称“新安四大家”。兼写梅竹,工诗。存世作品有《枯槎短荻图》《西岩松雪图》《黄海松石图》等。

弘仁出身贫寒人家,性格孤僻,他是明末秀才,他晚年经常外出游览,流连于武夷山、黄山等名山,明亡后入武夷山报亲庵出家,皈依著名的古航禅师为僧,法号弘仁。受大自然的熏陶,他把自己的感受融入画中,促使了他自身风格的变革和成熟,其画风自成一格,能于“极瘦削处见腴润,极细腻处见苍劲”,山川奇秀多姿,少荒寂之境而多清新之意。

弘仁善画山水,初从学孙五修,又师事萧云从,后宗四家,他的作品相当简洁,笔墨苍劲整洁,善用折带皴和干笔渴墨。相比倪瓒,他的画没有那么荒凉,多一些清新的感觉。

最后用佛系的孟浩然的诗文来结束这次美丽的艺术体验。

《秦中感秋寄远上人 》

孟浩然

一丘常欲卧, 三径苦无资。北土非吾愿, 东林怀我师。黄金燃桂尽, 壮志逐年衰。日夕凉风至, 闻蝉但益悲。

《游明禅师西山兰若》

孟浩然

西山多奇状,秀出倚前楹。

停午收彩翠,夕阳照分明。

吾师住其下,禅坐证无生。

结庐就嵌窟,剪竹通径行。

谈空对樵叟,说法与山精。

日暮方辞去,田园归冶城。