在国军将领中,要论谁最能打,不好说,但要论谁的运气最好,李弥肯定能排得上一号。

1902年,李弥出生于云南腾冲的一个富裕家庭。他的父亲是当地颇有名望的珠宝商人,家境殷实。在那个年代,普通百姓的生活普遍困苦,而李弥却能够接受良好的教育,这为他日后的发展奠定了基础。

与许多“富家子弟”不同的是,李弥并没有沉溺于安逸享乐的生活。相反,他对军事产生了浓厚的兴趣,常常阅读兵书,练习武艺,立志要成为一名军人,报效国家。

1920年,18岁的李弥迈出了他军旅生涯的第一步。他加入了驻扎在广东的滇军,成为了一名普通的勤务兵。勤务兵的工作繁琐而辛苦,但李弥却毫无怨言,认真对待每一项任务。

不久之后,李弥的勤奋和才干引起了他的师长李根沄的注意。李根沄发现,这个年轻人不仅工作认真负责,而且还识文断字,这在当时的军队中并不多见。于是,李根沄将李弥提拔为自己的副官。

从一名普通的勤务兵,到师长的副官,李弥的身份发生了巨大的转变。这也为他日后的发展,提供了一个更高的平台。

但真正改变李弥命运的,却是他与国民党军界“大佬”何应钦之间建立起来的特殊关系。

李根沄的哥哥李根源,是当时滇军中的一位重要人物,担任韶关督办。李根源与一位名叫袁恩锡的政界人士私交甚笃。而袁恩锡的儿子袁鸿逵,又认了何应钦为干爹。

这层复杂的关系,为李弥带来了意想不到的机遇。袁恩锡对李弥这位云南老乡颇为赏识,不仅对他关怀备至,还将他收为干儿子。

这样一来,李弥就与何应钦之间建立起了一种间接的“亲缘”关系。这层关系,对于李弥日后的发展,起到了至关重要的作用。

1925年,在李根源和袁恩锡的共同推荐下,李弥与袁恩锡的儿子袁鸿逵一起,被保送进入黄埔军校第四期学习。

黄埔军校,作为国民党培养军事人才的摇篮,是无数有志青年向往的地方。但是,黄埔军校的入学门槛很高,竞争非常激烈。

而李弥,却无需经过严格的考试选拔,就直接被保送入学。这无疑是一种“特殊待遇”,也为他日后的发展,铺平了道路。

在黄埔军校期间,李弥不仅认真学习军事理论和战术技能,还积极参加各种活动,努力拓展自己的人脉关系。由于何应钦的特殊关照,李弥在黄埔军校的生活和学习都非常顺利。

从黄埔军校毕业后,李弥被分配到滇军将领朱培德的部队,担任军官教导团的排长。在那里,他开始了基层军官的历练。

南昌起义的时候,时任军官教导团团长的朱德曾劝说李弥一起参加起义,但李弥就是不肯,最后丢下大部队跑了。

李弥要是有这份心,革命坚决点,或许将来还可能成为开国将军,但李弥却白白浪费了这个机会。

不久之后,川军将领赖心辉对李弥的军事才能颇为赏识,力邀他加入自己的部队。李弥认为这是一个更好的发展机会,便欣然应允。

在赖心辉的部队中,李弥的才干得到了充分的发挥。他从一名普通的营长,逐步晋升为团长,成为了一名中级军官。

李弥在川军将领赖心辉的部队里,一路顺风顺水,从小小的营长,一直升到了团长。照这个势头发展下去,前途那可真是不可限量。

可就在这个时候,一件意想不到的事情发生了,差点儿让李弥的“好运”戛然而止。

那是1932年的秋天,李弥已经调到张英的第51师任副团长,听从陈诚调遣,参与围剿江西的红军。

陈诚为了扩充自己的实力,打起了“整顿军纪”的幌子。他看中了驻防在江西永丰的第51师张英的部队,想把这支部队给吞并了。

陈诚的算盘打得挺精,他先是给张英扣上了一顶“纪律太坏”的帽子,然后就派兵把51师给包围了,逼着他们缴械投降。

51师的大部分官兵,一看这架势,胳膊拧不过大腿,只好乖乖地交出了武器,接受了陈诚的改编。

可偏偏就有那么一位“愣头青”,不吃陈诚这一套。这位“愣头青”,就是时任51师副团长的李弥。

李弥一想,这陈诚也太霸道了!凭什么说我们“纪律太坏”?凭什么要我们缴械投降?这不明摆着欺负人嘛!

李弥可不是那种任人宰割的“软柿子”。他决定,跟陈诚“硬刚”到底!

于是,李弥趁着夜色,带着自己的部队,硬是从陈诚的包围圈里冲了出来。

冲出来以后,李弥并没有带着部队逃之夭夭,而是做出了一个更大胆的决定——直接去找何应钦诉苦。

要知道,何应钦和陈诚,那可是国民党军界出了名的“死对头”。李弥去找何应钦,这不明摆着是“告状”嘛。

李弥心里清楚,自己这一步棋,走得非常险。如果何应钦不帮他,那他可就彻底玩完了。

但他还是决定赌一把。因为他知道,何应钦和陈诚之间的矛盾,是不可调和的。只要自己能把“状”告好,何应钦肯定会帮他出头的。

李弥带着部队,一路奔波,来到了何应钦的面前。

何应钦一看李弥这架势,就知道他肯定是来“告状”的。于是,就故意板着脸,问他:“李弥,你不在江西好好待着,跑到我这里来干什么?”

李弥一看何应钦这态度,就知道自己这步棋走对了。他连忙“扑通”一声跪倒在地,声泪俱下地说道:“何长官,陈诚欺人太甚!他无缘无故,就要我们缴械投降!我实在咽不下这口气,只好来找您做主了!”

何应钦一听,心里那叫一个高兴啊!他正愁找不到陈诚的“把柄”呢,李弥就自己送上门来了。

于是,何应钦就带着李弥,直接去找了老蒋。

老蒋一见李弥,就气不打一处来,指着李弥的鼻子,大声骂道:“你为什么不听陈诚的命令?为什么不缴械?你眼里还有没有我这个校长?”

李弥一看老蒋发火了,心里也有些害怕。但他很快就镇定了下来。他知道,这个时候,自己绝对不能慌。

于是,李弥不慌不忙地说道:“校长,您息怒!过去您在黄埔军校的时候,只教过我们怎么打仗,可没教过我们怎么缴械啊!所以,我这次特地把部队带回来,交给您!”

李弥这话,说得那叫一个巧妙!既表明了自己对老蒋的“忠诚”,又把“不听陈诚命令”的责任推得一干二净。

老蒋一听,顿时愣住了。他没想到,李弥竟然会这么回答。

仔细一想,李弥说的好像也没错。自己在黄埔军校的时候,确实没教过学生们怎么缴械。

想到这里,老蒋的怒气消了一大半。他看着李弥,心里暗暗赞叹:这小子,看来是忠于我这个校长的。

于是,老蒋的态度来了个一百八十度大转弯。他不仅没有责罚李弥,反而还把他升为了团长,让他继续带领原来的部队。

就这样,李弥凭借着自己的“聪明才智”和“三寸不烂之舌”,成功地化解了一场危机,还得到了老蒋的赏识。

从那以后,老蒋就记住了这个“不听陈诚命令”的黄埔四期生——李弥。

而李弥呢,也因为这件事,更加坚定了自己的信念:在这个乱世之中,要想生存下去,就必须得有“靠山”,有“胆识”,还得有“口才”。

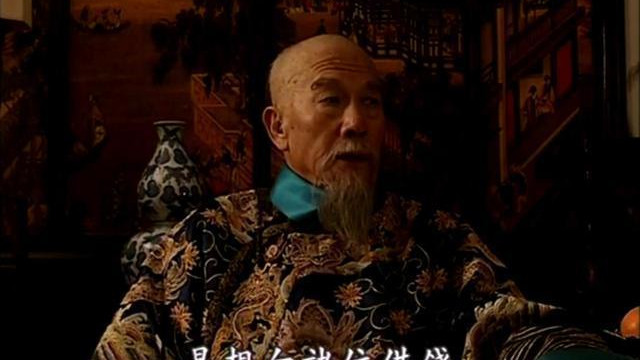

全面抗战爆发后,李弥先后任第36军第96师268旅副旅长、旅长,第36军第5师副师长,1940年调任郑洞国的第8军荣誉第1师师长。

在担任荣誉第1师师长不久后,李弥便率部烧毁了日军宜昌机场的油库,同时还有敌机21架,立下大功,战后由郑洞国保荐升任第8军军长。

1944年6月,史迪威指挥北缅战役,第8军被编为远征军直属预备军,奉命开赴龙陵增援滇西远征军左翼军,担负攻打松山高地的任务。

此时,第8军军长是何应钦的侄子何绍周,李弥依旧在第8军,但改任副军长。

何绍周指挥第8军,攻打了两个月,仍未能攻下。之后,李弥接替指挥,在美军飞机的配合下,摧毁了日军的工事,并于10月克复松山,全歼守敌。

松山之战,是李弥在抗战时期亮眼之战,他在战后升任第8军军长。

解放战争时期,李弥的第8军改编为整编第8师,师长由李弥担任。

1947年7月中旬,华野发起南麻临朐战役,用四个纵队包围了胡琏的整编第11师主力。为避免整编第11师重蹈整编第74师的覆辙,老蒋急命在潍县的李弥整编第8师星夜赶往临朐。

由于蒋军援兵将至和天降暴雨,华野只能暂时撤出战斗,放弃全歼整编第11师的计划,向临朐西南地区集结休整。

李弥当时已经占领临朐,他本来是去救胡琏的,没想到胡琏跑了,华野转而将攻击对象对准了他。

但李弥运气着实不错,临朐易守难攻,加上连日大雨,使得河水暴涨,临朐城外一片泽国,华野三个纵队五天五夜,硬是没拿下临朐。

战后,李弥获得“青天白日勋章”一枚。不久,整编第8师扩编为整编第8军,李弥升任中将军长。

1948年7月,李弥升任第13兵团中将司令兼第8军军长,归属于杜聿明集团。

11月,淮海战役打响,黄伯韬兵团率先在新安镇、碾庄地区被我军围歼。李弥第13兵团与邱清泉第2兵团奉命解围,于12月初被我军包围于永城东北陈官庄附近。

最终,邱清泉被击毙,杜聿明被俘虏,而运气好的李弥再次逃脱。

那么,在解放军的重重包围中,李弥究竟是如何逃出淮海战场的呢?

原来,在杜聿明集团被围困于陈官庄后,眼看着大势已去,李弥的心里也开始打起了“小算盘”。他可不想跟着杜聿明一起“陪葬”,得想个办法逃出去才行。

李弥不愧是“久经沙场”的“老油条”,他很快就想出了一条“妙计”。

他先是找来了自己的贴身卫兵汪新安,然后两人特意换上了伤兵的衣服,乔装打扮了一番。

为什么要换上伤兵的衣服呢?因为伤兵更容易博得同情,也更容易混过解放军的检查。

打扮停当之后,李弥和汪新安就悄悄地离开了部队,溜进了附近的一个村庄。

在这个村庄里,他们找到了汪新安的堂哥汪涛。汪涛是个老实巴交的农民,他并不知道李弥的真实身份。

李弥为了不暴露自己的身份,就谎称自己是一名军医,因为部队被打散了,所以才流落到此。

汪涛信以为真,热情地招待了他们。

在汪涛家住了一晚之后,李弥觉得这里不太安全,得尽快离开才行。于是,他又通过汪涛的介绍,来到了当地一个名叫高大荣的地主家。

高大荣是个“精明”的地主,他一看李弥和汪新安的穿着打扮,就知道他们不是普通人。

李弥也不隐瞒,直接向高大荣表明了自己的身份,并请求他帮忙,把自己送出解放军的包围圈。

高大荣一听,吓了一跳。他可不敢随便收留国民党的“残兵败将”,万一被解放军发现了,那可是要掉脑袋的!

但李弥也不是“省油的灯”。他一看高大荣犹豫不决,就立马从口袋里掏出了一大把钞票,塞到了高大荣的手里。

“这点儿小意思,不成敬意。只要您能帮我这个忙,我保证以后一定重重地报答您!”

高大荣一看这么多钱,顿时就动心了。他心想,反正自己跟国民党也没啥仇,帮他们一把,还能捞点儿好处,何乐而不为呢?

于是,高大荣就答应了李弥的请求。

不过,高大荣自己也没啥本事,他想来想去,想到了一个办法。

他有个表侄,在当地的政府里工作。于是,高大荣就去找他的表侄,说想给一个山东老乡弄个“路条”和“身份证明”。

高大荣的表侄也没多想,就答应了。很快,路条和身份证明就办好了。

高大荣拿着这些东西,交给了李弥。

这还不算完,高大荣又找到了一个做生意的朋友。这个朋友正好要运送一批军粮到青岛去。

高大荣就请求他的朋友,顺便把李弥也带到青岛去,他的朋友也答应了。

一切准备就绪,李弥和汪新安就钻进了装满军粮的麻袋里。

运粮车一路颠簸,来到了解放军的检查站。

检查站的士兵们,例行公事地检查了一番。他们可没想到,麻袋里竟然藏着两个人。

就这样,李弥和汪新安有惊无险地通过了检查站,逃出了包围圈。

李弥成功逃脱之后,那叫一个得意,甚至还拿这事儿来调侃了王耀武一番:“我可比王耀武高明多了,他虽然是山东人,但不了解当地的风土人情,所以才会被俘虏,而我就不一样了。”

王耀武是国民党的高级将领,在济南战役中被解放军俘虏。李弥拿自己跟王耀武比,可见他当时的“嘚瑟”劲儿。

不过,李弥的这次“胜利大逃亡”,也确实显示出了他的“小聪明”和“应变能力”。在那种情况下,能够成功逃脱,除了运气外,也算是一种“本事”了。