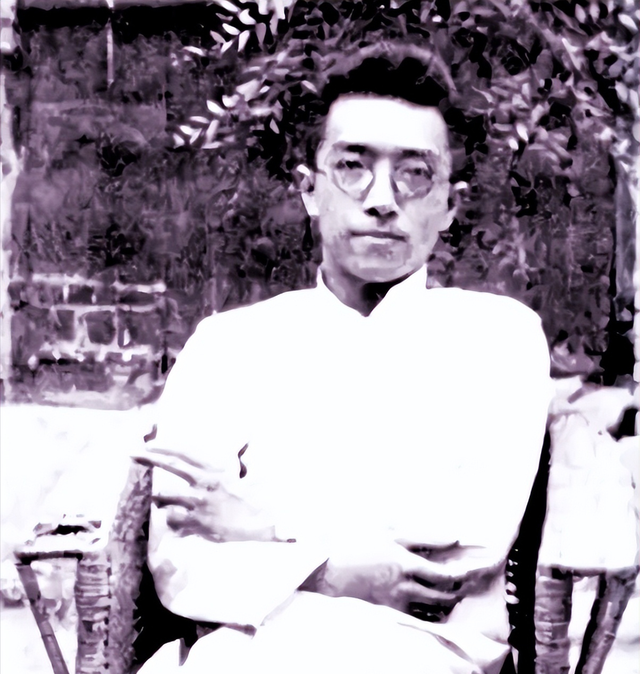

在民国的文化星河中,有这样一位奇人:

他能在北大讲堂上把《说文解字》讲得满室生辉,转身却用假名与第9位新娘在秦淮河畔拜堂;

他骂得胡适当众摔碎眼镜,却在女学生面前化身情场诗人。

章太炎赞他"天下第一疯子",钱玄同说他"文坛鬼才",而八大胡同的歌女们暗地里都叫他"黄三爷"。

他既是国学领域的“神童”,又是情场浪子,一生结婚9次,撩遍女学生,更以“骂胡适”为乐。

他的狂,连鲁迅都感叹“学问数一数二,脾气却乖僻至极”。

1

黄侃的才华,早在幼年便锋芒毕露。7岁时,他提笔写下一首五言诗向父亲讨生活费:“父作盐梅令,家存淡泊风。调和天下计,杼轴任其空?”字字不提钱,却让父亲黄云鹄既羞愧又惊叹,当即寄钱回家,还为他定下一门娃娃亲。

其母是黄家婢女,父亲离世后,他在家族中备受歧视。心理学家分析,这种经历催生了他用“强硬伪装自卑”的人格,终其一生通过学术成就和情场征服寻求认同。

15岁中秀才后,黄侃却因清朝科举废止转向新式学堂,却因参与革命活动被开除。1905年,他赴日留学,加入同盟会,成为《民报》撰稿人,自此与章太炎结下亦师亦友的关系。

那年章太炎三十六岁,黄侃刚刚十九岁。

一段时间的亲密接触,黄侃作为章太炎的入门大弟子,对于章太炎的感情,几乎上升到对父亲般的敬重。

作为一个满腹诗书,博学强记的先生,自从黄侃当上了大学老师,在大学的校园里处处都是青春灵动的青年女学生,他的妻子王氏估计早早就被他抛到九霄云外去了。

常在河边走,哪有不湿鞋,他享受着女学生终日围在他的身边向他请教问题,他靠着自己的学问将年轻的姑娘哄得神魂颠倒。

1914年的北大校园,一位身着长衫的教授正用湖北方言讲解《文心雕龙》,突然将手中线装书重重拍在桌上:"你们知道什么是真正的读书?要读到每个字都渗出血来!"

台下学生吓得一激灵,却见这位黄侃先生从怀里掏出一方绣着并蒂莲的丝帕,慢悠悠擦拭金丝眼镜。

这就是黄季刚的日常:上午在教室痛骂学生"朽木不可雕也",下午就出现在琉璃厂书店,捧着宋版书和老板论价,转眼又消失在西山某座隐秘的宅院里——那里住着他的第三任"如夫人"。

更绝的是,这位章太炎门下大弟子,每次结婚都要换个名字,从"黄乔馨"到"黄亦石",生生玩成了民国的"百变新郎"。

2

黄侃一生结婚9次,最臭名昭著的是对女学生黄绍兰的欺骗。1914年,已婚的黄侃追求22岁的黄绍兰,竟以“重婚罪”为由,用假名“李某某”与她登记结婚。黄绍兰怀孕后,发现黄侃又勾搭上另一位女学生彭欣缃。她试图控告,却因结婚证上的假名沦为笑柄,最终精神崩溃自缢身亡。

黄侃的最后的一任妻子,也是正值青春年华的女学生,甚至还是自己16岁大女儿的大学好友。

黄侃的大女儿步入大学之后,总是会带着一名名为黄菊英的好友来家中做客。

这黄菊英据说是武汉三镇的第一美女,貌美如花,年岁尚小,外表是既窈窕又动人。

花心了一辈子的黄侃怎么会错过这样的佳人。

黄侃不死心,采取了以文会友的方式,用诗去打动文采不错的黄菊英。

“今生未必重相见,遥计他生,谁信他生?飘渺缠绵一种情。当时留恋成何济?知有飘零,毕竟飘零,便是飘零也感卿。”

这般缠绵谁受得了?

尽管女方父母以死相逼,黄菊英仍执意与他私奔。黄侃故技重施,用新假名登记结婚,还收集谩骂他们的报纸“以供蜜月消遣”。

黄侃的婚姻观堪称惊世骇俗。他公然宣称:“黄侃文章走天下,非吾母、非吾女,可妻也。”

这种将女性物化的言论,连其师母汤国梨都痛骂他“有文无行,衣冠禽兽”。

更令人咋舌的是他的"婚姻保质期理论":"娶妻如治学,三月可知其味,三年必生倦意。"他给每位妻子都定制专属诗词集,用《广韵》反切法编写密码情书,甚至把甲骨文刻在定情玉佩上。原配夫人王氏临终前握着的,正是刻着"黄氏作永宝用"的商代玉璋——这件本该躺在博物馆的文物,竟成了他的定情信物。

在金陵女子师范,流传着这样一则传说:某日黄侃在课堂上讲解《诗经·关雎》,突然盯着后排穿月白衫的女生吟道:"窈窕淑女,君子好逑。这位同学可知'逑'字本义?"女生红着脸摇头,他踱步到她身边轻语:"逑者,怨耦曰逑,就像你我此刻。"当晚女生宿舍就收到了用金文写在帛书上的《凤求凰》。

这位情场高手深谙传统文化中的暧昧美学。他会把《花间集》里的艳词译成德文写给外文系女生,用西夏文在香囊上绣情诗,甚至发明了用《切韵》音系编写的情话密码。有学生统计,仅1923-1925年间,被他写进日记的女生就有37位,其中13人后来成了知名作家——不知该说这是文学启蒙还是情感创伤。

你以为黄侃的荒唐事止于情场?那太小看这位大师了。1926年他在南京"六华春"宴客,酒过三巡突然说要考证《金瓶梅》的饮食描写,当场叫来十位歌女扮成潘金莲、李瓶儿,要求她们按书中描述布菜斟酒。更绝的是,他真从这道"学术宴"中发现了明代酒器形制的演变规律,后来写进《日知录校记》。

八大胡同的姑娘都知道,黄三爷来了不仅要会唱《牡丹亭》,还得能背《礼记》。他给当时的花国状元赛金花讲解《洛神赋》,硬是把人说得落泪;教天香楼头牌用古音吟诵《长恨歌》,结果生意火爆到要提前半月预约。这些风尘女子可能不知道,她们学的"黄腔古调",后来成了语言学家研究唐音的珍贵资料。

3

如果说黄侃的婚姻史是部言情小说,那他和胡适的恩怨就是部武侠大片。

某次宴会上,胡适刚说完"白话诗要像女子天足自然生长",黄侃立刻拍案而起:"那胡适之的太太就是改组派小脚!"

全场哗然中,他竟掏出本《尝试集》当众朗诵,每读一句就批注"不通""放屁",最后把书扔进痰盂:"此等文字只配在此处!"

但鲜为人知的是,这对冤家曾有过"蜜月期"。1919年胡适生病住院,黄侃连续七天带着《水经注》校本来病房讨论,护士亲眼见他为某个版本问题急得扯断胡适的点滴管。后来两人决裂,黄侃却在日记里写:"适之如能专心训诂,未尝不可为友。"而胡适晚年对学生感慨:"季刚要是不骂人,能把《尔雅》注完该多好。"

黄侃与胡适结怨,源于傅斯年的“出走”。傅斯年其人是中国近代史上一个搞历史和文学的顶级天才,他原本是黄侃门下最得意的学生,但1917年,当年仅26岁的胡适海外归来,被北大蔡元培校长聘为文科教授讲授中国哲学史,傅斯年听过胡适几节课后,就深深被他的思想和见识折服,遂“弃暗投明”,改投胡适门下。

1919年的五四运动,傅斯年是全北京学生的游行总指挥,他参与了新文化运动,意味着与恩师黄侃站在了对立面。

一日胡适说起墨学正在兴头上,黄侃却插嘴道:"现在讲墨学的人,都是些混账王八!便是适之的尊翁,也是混账王八。"

胡适怒极之下要和黄侃动武,黄侃却道:"墨子兼爱,是无父也。你有父,何足以谈论墨学?我不是骂你,不过聊试之耳!

饶是胡适这般满腹经纶的大家,也是哑口无言。

得知胡适的《中国哲学史大纲》下半部拖稿,他讥讽:“胡适堪称‘著作监’——太监者,下面没有了也!”更戏谑胡适应改名“往哪里去”,以践行白话文主张。

久而久之,骂胡适也变成了日常。

尽管骂战激烈,黄侃对学术的严谨却令人敬佩。他反对新文化运动的激进,却并非守旧迂腐,而是担忧传统文化的断裂。这种矛盾,正是民国知识分子在时代巨变中的典型缩影。

黄侃的国学贡献无可否认,但其私德却饱受诟病。章太炎评价他“酷似阮籍”,鲁迅则直言“其学问与脾气成正比”。这种割裂,恰是民国大师群体复杂性的写照:他们在新旧思潮碰撞中,既开风气之先,又难逃时代局限。

4

1935年,49岁的黄侃因酗酒导致胃血管破裂猝死。

在生命最后时刻,他颤抖着写下三封绝笔:给第9任妻子的离婚协议,给章太炎的学术道歉信,还有给胡适的未寄出的《论白话文声韵》。

当学生整理遗物时,在《古韵二十八部笺注》手稿里,发现夹着13位女性的小照,每张背面都用甲骨文写着"曾慕少艾"。

他至死没完成的《训诂学讲疏》扉页上,留着句墨迹未干的批注:"情字从心从青,谓心之不可考者,当求诸风月。"

或许这就是黄季刚留给世人的终极密码——在故纸堆与红粉阵之间,在训诂学与风月场之中,隐藏着中国文人从未道破的生命悖论。

章太炎为他写下挽联“韦编三绝今知命,黄绢初裁好著书”,惋惜他未能完成著作。

[抠鼻]