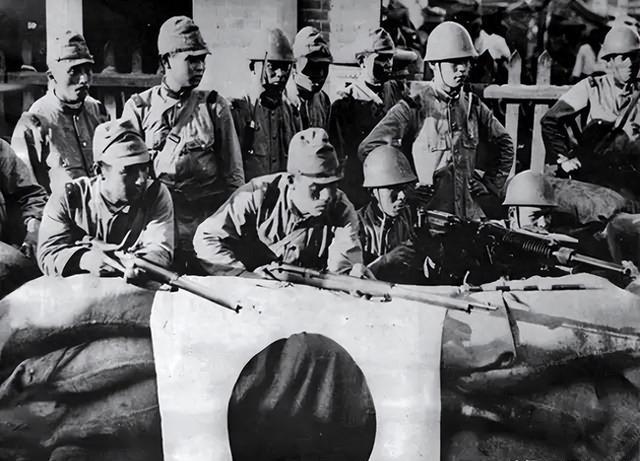

1941年,日本人占领了香港。这座滨海华城,笼罩在了一片硝烟之中。

街道上人迹罕至,只有一队队的日本兵在横冲直撞。

到处都是砸门声,伴随着百姓的哭喊和哀求,时不时的传来几声枪响。

宛如末日到来时的破败景象,所有人都惶惶不可终日。

在一处雅致的庭院内,屋中的主人却显得特别沉着。仿佛,外面的纷乱与他无关。

咣!咣!咣!

房门被剧烈砸响,伴随着混沌不清日语的叱骂,日本兵正在房外砸门!

这间房子的主人——一位年过半百的学者,不慌不忙地站起身,挥手安慰住家中惊恐不安的家人们。

他走到房门前,双手背负,眼中充满了蔑视。

“八格牙路!”这位主人突然冲门外高声呵斥。

一口纯正的东京腔,顿时让门外狂躁的日本兵停止了砸门的动作。

接下来,屋子的主人开始用流利的关西日语对门外日本兵劈头盖脸地一顿痛骂。

所有人都惊呆了!

谁都没想到,他竟然敢在此刻去激怒门外的日本人。

“哈依!”门外寂静了片刻,最终传来了鬼子兵的一句回复。

屋子的主人居然淡定地将门打开,居高临下地直视这群日本人。

面对他咄咄逼人的目光,这群穷凶极恶的日本兵此时仿佛换了一副模样:

他们不仅连连鞠躬向屋主人赔罪,还恭敬地帮他把门关好,谦卑地告退,并承诺在此之后绝不会再有其他日本兵上门滋扰。

屋主人一声冷哼,转身回房,端起了弥漫着氤氲的雾气的茶杯……

他是谁?为什么这么牛?

日本兵见了他,为何会像老鼠见了猫一样?

他究竟有过怎样的经历,会让日本人如此恭敬?

我是阅然文创,专注分享那些藏匿在浩瀚历史当中的尘封往事。

孜孜不倦的学者

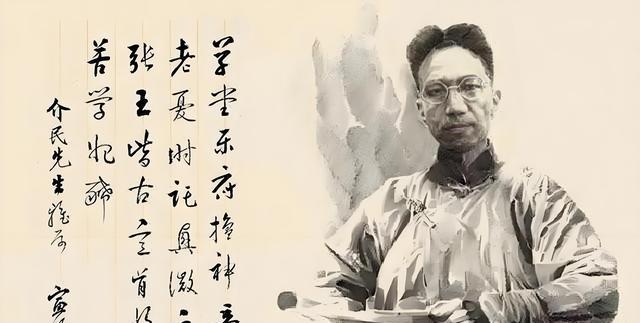

这间房屋的主人,名叫陈寅恪,是享誉海内外的著名学士。

陈家,在江西义宁可是响当当的名门望族。

陈寅恪的爷爷陈宝箴,是家族里第一个考中举人的,后来更是当上了湖南巡抚。按现在的话说,就是省长级别的大官。

不过,陈家最让人佩服的不是官做得有多大,而是他们家的读书风气。

小时候的陈寅恪可不是一般的用功。

别的孩子放学就玩去了,他却总是抱着本书躲在家里的角落里。

那会儿他爹陈三立就特别有意思,不像其他人家那样逼着孩子死记硬背,而是让儿子自己去琢磨书里的道理。

要是陈寅恪看书看得入迷了,干脆就把书揣回房间,不把最后一页看完决不撒手。

1902年,才12岁的陈寅恪被选上了公费留学生,到日本去留学。

在日本,陈寅恪的舍友是鲁迅。

陈寅恪与鲁迅虽说性格不太一样,却都是实打实的学问人,在异国他乡也算是有了知己。

说起陈寅恪的留学经历,那可真是让人叹为观止。

在德国柏林大学的时候,他可不是那种混日子的学生。

那会儿欧洲的学术界可热闹了,新思想新观点层出不穷,陈寅恪就像个海绵似的,见到什么都想学习吸收。

在苏黎世大学,陈寅恪接触到了马克思的《资本论》。一般人看都不未见得能看完,陈寅恪却生生将德文原版全都啃下来了,成了第一个读完德文版的中国人。

到了1918年,陈寅恪又漂洋过海去了美国。

在哈佛大学,他遇上了两个特别投缘的老师:一个教他梵文和巴利文的蓝曼教授,还有个跟他谈佛理的白璧德教授。

这两位可不是一般的学问人,能跟他们学习,那是打开了新天地。后来陈寅恪在佛教史研究上的成就,跟这段求学经历可是分不开的。

嫉恶如仇的学士

到了1937年,事情开始不太对劲了。

陈寅恪那会儿眼睛已经不太好,医生都劝他留在北平养病。

谁知他爹陈三立一听说日本人打过来了,气得绝食五天,身死殉国。

处理完父亲的身后事,陈寅恪闭门不出在家中为父亲守孝。孝期刚满,他便毅然决然地离开了故乡。

南下到了香港,陈寅恪还是碰上了日本兵。

他在屋里喝茶看书,日本兵在屋外砸门。

见到日本人后,陈寅恪放下了茶杯,用一口最地道的关西话开始痛骂日本人。

这一骂不要紧,当时就把这帮日本兵给骂懵了!

原来,陈寅恪说的可不是普通的日语,竟然是日本贵族用的关西日语!

日本兵哪见过这阵仗,赶紧鞠躬道歉,灰溜溜地走人。

他就把家里人在香港安顿好,独自一人远赴昆明的西南联大,断然摆脱了日本人的纠缠。

灵活而又倔强的“太老师”

不光是学生,就连朱自清、冯友兰这些大教授都经常来蹭课。

那会儿的教室条件可不咋样,但只要是陈寅恪的课,大家就跟约好了似的,风里来雨里去,从来不缺席。

陈寅恪能让那么多学界大咖都甘心当学生,这本事可不是一般人能有的。

他上课从来不照本宣科,总能把枯燥的历史讲得活灵活现,让人听得入迷。

陈寅恪研究的领域,几乎是包罗万象。

他最拿手的,还得是魏晋南北朝和隋唐那段历史。

他研究历史可不是简单地翻翻故纸堆,而是能从蛛丝马迹中发现别人看不到的东西。

特别是他研究佛经翻译史的时候,那可真是一个字一个字地推敲。

你说这人也是够倔的,为了弄清楚一个历史细节,能翻遍所有能找到的资料,直到把事情的来龙去脉都搞明白为止。

这话说起来容易,但真要做到可不简单。

1954年后,他的眼睛已经完全看不见了,可他还在坚持写作。

更让人心疼的是,1962年他在洗澡的时候不小心摔断了腿,可就是这样,他还是咬牙把《柳如是别传》给写完了。

1969年10月7日清晨,陈寅恪在广州逝世。

他走的时候,正好是早上五点半。

用他的话说,这个时间,在古代正是文人最喜欢读书的时候,也算是一种慰藉吧!

中国古代史研究,现在很多学者还在用陈寅恪先生的理论。他留下的那些书,就像是一座座灯塔,照亮了后人研究的道路。

但要说他最了不起的地方,倒不光是他懂得多,而是他那种不管在什么情况下都坚持做学问的精神。

在那个动荡的年代,能像他这样始终不改初心的人,真是凤毛麟角。

真正做学问的人,既要有真才实学,更要有硬气的脊梁骨。

陈寅恪先生,不仅是位了不起的学者,更是一位傲骨铮铮的中国人!