东魏北齐时期,邺城与晋阳的交通往来十分频繁,沟通两京的交通路线亦多,且沿线还分布着众多石窟寺。佛教考古与汉唐考古领域学者李裕群教授在《从邺城到晋阳——古代交通路线上的北齐石窟》(收录于《华夏之华:山西古代文明精粹》)一文中,通过八赋岭道的沟口、庆城和霍城三处北齐小型石窟的调查资料,阐述了其与都城地区石窟寺之间的密切关系,探讨了小型石窟造像中由二坐佛与倚坐菩萨组成的三佛题材问题,以及就石窟寺与古代交通路线的关系进行了分析与研讨。

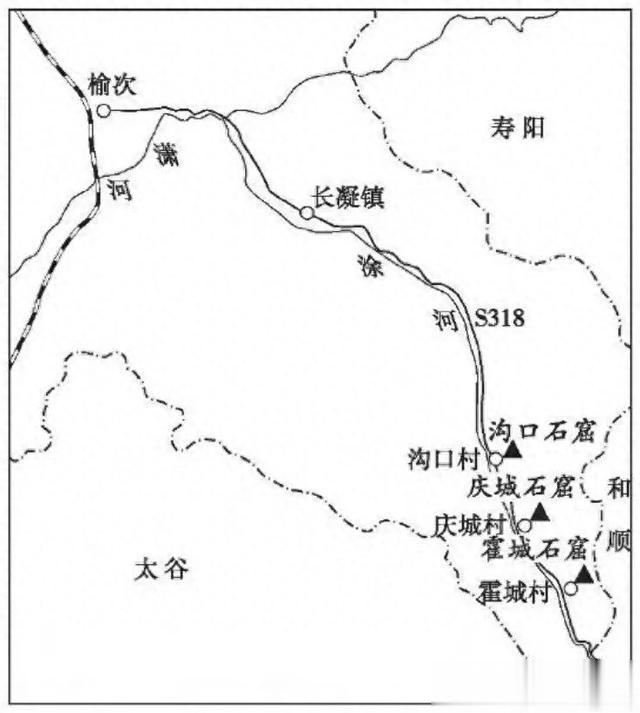

图一 沟口、庆城、霍城石窟位置示意图

引言

534年,丞相高欢挟孝静帝从洛阳迁都邺城(今河北临漳县),建立东魏政权,并以晋阳(今山西太原市晋源区)作为陪都。高欢父子长期坐镇晋阳,遥控朝廷[1]。实际上,晋阳在政治和军事上的地位远比邺城重要。正如《北齐书》卷四《文宣本纪》所记:“并州之太原、青州之齐郡,霸业所在,王命是基。”[2]由此,高齐皇室及臣僚频繁往来于晋阳与邺城之间。根据文献记载,沟通并、邺之间的古代交通路线有两条重要的主干道,即滏口道和井陉道。其中,滏口道最为便捷。严耕望认为东魏北齐“诸帝往来两宫,或一年数次,大抵皆取此道于此陉也”[3]。滏口道大体可分东西二线。其一东线,从邺城入滏口,经涉县抵辽阳(今山西左权县),再由辽阳向西,途径主要有二条:一经榆社、太谷,北上太原;二沿清漳河西源西北行,经平都城(今山西和顺县仪城村),越八赋岭,过榆次抵达太原(本文简称“八赋岭道”)。其二西线,从滏口经涉县,越古壶关口,抵黎城(古壶关道),由此分三路:一沿浊漳河北上,抵襄垣、沁县、武乡,再北上太原[4];二由黎城向北抵辽阳,与东线相合;三由黎城西行,经沁源、溯沁水北上,经平遥而至太原。井陉道也是重要通道之一,由邺城北上,经石邑(今河北石家庄市),西入井陉关,经平定、寿阳、榆次可达太原。

根据笔者近年来的调查,在以上的古代交通路线上均分布着有许多东魏北齐时期的石窟寺,集中在晋中和晋东南北部地区,主要有:晋中市榆次区的沟口石窟、庆城石窟、霍城石窟,太谷区的石堡寨石窟,榆社县的彰修石窟、官寨石窟,长治市沁县的五龙头石窟,沁源县的程壁石窟,黎城县的白岩寺石窟等。这些石窟规模较小,但仍可反映出邺城响堂山、太原天龙山主流石窟的影响。

八赋岭道上的北齐石窟

2016年4月,笔者与太原市文物考古研究所常一民根据第三次全国文物普查资料,对八赋岭道的石窟进行了调查。我们从太原出发经晋中市榆次区,沿榆次至邢台公路(省道S318)东南行,在东长凝村东南进入太岳山区。山间通道蜿蜒曲折,道旁有溪流,即汾河支流潇河的一条支流——涂河(洞过水),源于八赋岭。由于时属乍暖还寒的春季,雨水稀少,涂河中只有涓涓细流,由东南向西北缓缓流淌,两岸为连绵起伏的丘陵,山并不高,植被林木已经泛绿。越靠近八赋岭,山上植被愈发茂密。此条通道时宽时窄,公路沿河流左岸修筑,沿途的村子也基本上坐落在左岸。八赋岭海拔1791米,既是榆次与和顺县的分界,也是汾河水系与漳河水系的分水岭。八赋岭以东属于漳河水系,清漳河西源和浊漳河北源均源于此。越过八赋岭,沿着清漳河西源东南行,即可抵达和顺县横岭镇和左权县。

八赋岭以西沿路主要分布有三处北齐小型石窟,即榆次沟口石窟、庆城石窟和霍城石窟,均位于涂河东岸公路旁的村落附近,呈南北排列,各自相距约5公里(图一)。其中,沟口石窟保存情况较差,其他二处保存尚佳。

1.沟口石窟

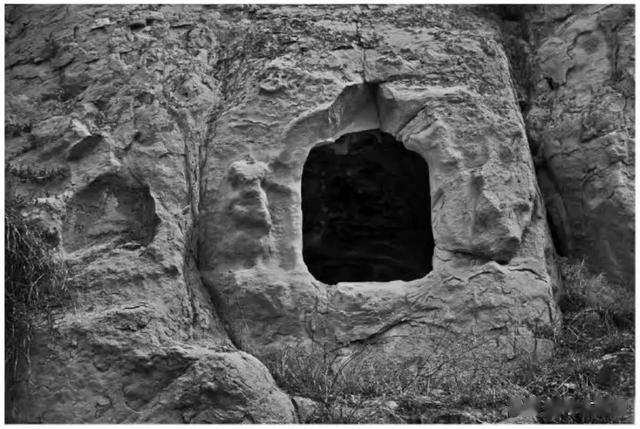

沟口石窟位于榆次区长凝镇沟口村西口临路的崖壁上,地理坐标:北纬37°30′18.1″,东经113°00′15.6″,海拔1140米。仅有1座洞窟,窟口大致面朝西南,距地面高约3米,不易攀登。

洞窟平面呈弧方形,四角攒尖顶(图二)。面宽1.57、深1.3、高1.47米。洞窟的前壁已经崩塌。窟内三壁前似设低坛,坛上雕像,均风化严重。窟内积有泥沙。

图二 沟口石窟平、剖面图

正壁(东壁)坛上原有一佛二弟子二力士像,现残存佛和左侧胁侍像(图三)。右侧胁侍已不存。佛像风化严重,形象不清,结跏趺坐于束腰座上,身后有舟形背光,中心为圆形头光。头光内圈为单瓣莲瓣,外圈雕六叶一组的连续忍冬纹。背光雕成组的飞天,雕刻较为粗糙。左侧弟子尚存轮廓,可见部分袈裟。力士则位于正壁与左壁的转角处,形体略低于弟子像,风化严重,从左臂上举,双足叉开的姿态看,应为力士像。

图三 沟口石窟正壁、左壁造像

左壁(南壁)坛上为一倚坐菩萨二胁侍菩萨。倚坐菩萨有圆形头光,头戴冠,冠两侧扎宝缯。面相浑圆,五官风化不清。颈部粗短,颈下戴桃尖形项圈。身体宽厚,一串璎珞从左肩斜向搭下。上身袒露,下身风化,从残迹看,为倚坐姿。两侧菩萨残存轮廓,可见宝缯残迹。

右壁(北壁)坛上造像风化严重,仅存一坐佛和右侧胁侍菩萨头像,形象已不清。

2.庆城石窟

庆城石窟位于榆次区长凝镇庆城村东部临路的崖壁上。地理坐标:北纬37°28′07.7″,东经113°01′21.1″,海拔1224米。仅有1座洞窟,窟口大致面朝西南。洞窟右侧尚有一龛,雕一坐佛,风化严重,形象不清(图四)。

图四 庆城石窟外观

窟门为圆拱龛形,高0.9、宽0.75、厚0.17米。门两侧有立柱,左侧立柱尚存,上有尖拱门楣。门两侧各雕一力士像,均风化严重。左侧力士高0.78米,残存轮廓。右侧力士高0.8米,从轮廓看,右臂横举于胸前,左手臂下垂,伸向门柱。

洞窟平面呈方形,覆斗顶,三壁三龛式。面宽1.4、深1.36、高1.45米。窟内不设坛,各壁通壁开一帐形龛。窟顶中心凿出一内凹的圆形,直径0.35、深0.03米(图五)。

图五 庆城石窟平、剖面图

正壁(东壁)帐形龛,高0.62、宽0.93、深0.21米。龛有帐柱和横枋,均阴线刻。横枋下装饰鱼鳞纹和三角垂饰,帷帐束于帐柱上,沿帐柱下垂。帐顶平面遵循一点透视原则,表现为等腰梯形,前面横枋上装饰5个火焰宝珠,后面3个火焰宝珠。窟内造像曾经彩绘,现残留有痕迹和彩绘的头光、身光。龛内雕一佛二弟子二菩萨(图六)。佛像坐高0.43米。头残,宽肩,身体健壮。身着双领下垂式大衣,衣纹疏朗,裙摆仅覆于座上。右臂上举,手残,左手置于左腿上,掌心向上,施禅定印。左腿压右腿,露右足,结跏趺坐于束腰须弥座上。座宽0.34、高0.15米。左侧弟子被盗割,据凿痕,弟子高0.44米,双足尚存,立于仰莲台上。莲台高0.075、直径0.13米。右侧弟子高0.44米。头毁,宽肩,身体健壮,身着敷搭双肩的僧服,下摆有内外二层。双手合十,露足,立于仰莲台上。莲台高0.075、直径0.123米。左侧菩萨高0.52米。头风化,头两侧有宝缯下垂及肩,颈下戴桃尖形项圈,宽肩,披巾从肩上搭下,于胸腹间打结,下垂于膝后,上绕双肘,再沿身体两侧自然下垂。上身袒露,下身着裙。左手上举于胸;右手置于腹部,似持香袋。露足,立于仰莲台上。莲台高0.07、直径0.14米(图七)。右侧菩萨高0.52米。头戴冠,面部风化,头两侧有宝缯下垂及肩,颈下戴桃尖形项圈,披巾和服饰同左侧菩萨。左手置于腹部,似持香袋。右手上举于胸,似握莲蕾。露足,立于仰莲台上。莲台高0.07、直径0.13米(图八)。

图六 庆城石窟正壁造像

图七 庆城石窟正壁左侧菩萨

图八 庆城石窟正壁右侧菩萨和弟子

左壁(南壁)帐形龛,高0.61、宽0.89、深0.18米(图九)。龛形同正壁,龛内雕一倚坐菩萨四弟子(图一〇)。倚坐菩萨,通高0.63米。头戴高冠,面残,头两侧有宝缯垂肩,颈下戴花饰项圈。双肩挂一串璎珞,并敷搭披巾,于腹部打结,下垂于膝后,上绕双肘,再沿身体两侧自然下垂。上身袒露,下身着裙。右手上举,左手下垂,似抚膝。双膝外展,足跟内收,足外撇。倚坐于方座上。座高0.18、宽0.28、深0.12米。双足下踏低台(图一一)。左内侧弟子高0.43米。头残,双肩宽厚,身体健壮,身着敷搭双肩的僧服,下摆有内外二层。双手合十,露足,立于仰莲台上,莲台高0.065、直径0.125米。左外侧弟子高0.45米。头残,形体、服饰同内侧弟子,双手合十,露足,立于仰莲台上。莲台高0.07、直径0.14米。右侧二弟子均被盗凿,残留双足、仰莲座。据凿痕,右内侧弟子高0.425米,右外侧弟子高0.45米。

图九 庆城石窟左壁帐形龛龛楣

图一〇 庆城石窟左壁造像

图一一 庆城石窟左壁倚坐菩萨

右壁(北壁)帐形龛,高0.6、宽0.9、深0.18米。龛形同正壁,龛内雕一佛二弟子二菩萨(图一二)。佛像坐高0.4米。头残,身着双领下垂式大衣,结跏趺坐于莲花台上。左侧弟子被盗凿,残留双足、仰莲座。据凿痕,弟子高0.41米。莲座高0.07、直径0.14米。右侧弟子高0.41米。头残,宽肩,身体健壮,身着敷搭双肩的僧服,下摆有内外二层。双手合十,露足,立于莲台上。莲台高0.065、直径0.12米。莲台雕刻别具特色,两侧为2瓣仰莲,中间为3瓣覆莲。左侧菩萨高0.47米。头残,头两侧有宝缯下垂及肩,身体大部分被盗割,双臂尚存,双肩敷搭披巾,披巾沿身体两侧下垂及地。露足,立于仰莲台上。莲台高0.07、直径0.14米。右侧菩萨高0.465米。头风化,头两侧有宝缯下垂及肩,颈下戴桃尖形项圈,披巾从双肩搭下,腹部以下剥蚀,披巾是否于腹部打结已不清。披巾搭双肘后,沿身体两侧下垂。身体健壮,上身袒露,下身服饰不清,露足,立于仰莲台上。莲台高0.075、直径0.145米。

图一二 庆城石窟右壁造像

3.霍城石窟

霍城石窟位于榆次区长凝镇庆城村霍城自然村东80米的砂石山崖壁上。地理坐标:北纬37°26′23.8″,东经113°03′05.3″,海拔1340米。仅有1座北齐洞窟,大致坐西朝东,距离地面约5米,只有借助梯子才能进入洞窟。洞窟下方两侧各有1个长方形梁孔,上方北侧残留有2个椽孔,可知洞窟前原有木构窟檐建筑(图一三)。据当地村民李文虎介绍,洞窟内原有造像保存完整,但在“文革”时期,造像头部被毁,殊为可惜。

图一三 霍城石窟外观

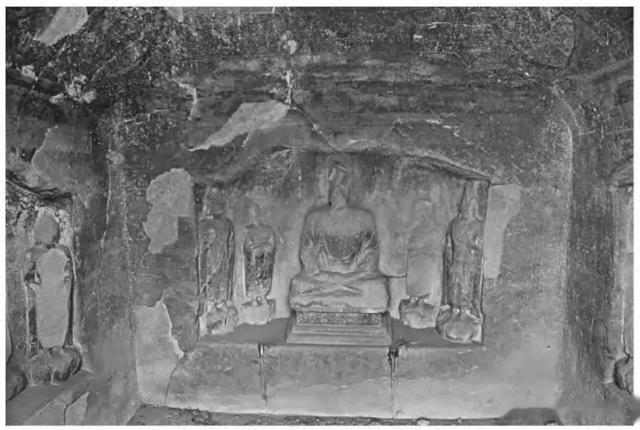

洞窟平面方形,覆斗顶,三壁设坛式。面宽1.81、深1.75、高1.7米。坛基宽、高均0.17米(图一四)。洞窟前壁已崩塌,现存窟口呈圆拱形。窟顶中心凿出一内凹式的圆形,直径0.42、深0.035米。顶部有后代彩绘(图一五)。

图一四 霍城石窟平、剖面图

图一五 霍城石窟窟顶

正壁(西壁)坛上雕一佛二弟子二菩萨(图一六)。佛像及座已经被凿去,壁面留有凿痕,佛像现置于窟内。无头,坐高0.55米。身体宽厚,内着僧祇支,外披袒右式大衣,右肩有偏衫,裙摆短,仅覆于座上。双手均残,露右足,结跏趺坐于仰莲台上。莲台为三层单瓣仰莲,直径0.43、高0.15米,原应有覆莲部分(图一七)。左侧弟子高0.61米。面残,有圆形头光,身着敷搭双肩的僧服,裙摆有内外二层。身体宽厚,双手置于腹前,手凿毁,似拱手,双足并拢,立于坛上。右侧弟子高0.61米。面残,形象、服饰同左侧弟子,双手于腹前捧一博山炉,立于坛上。左侧菩萨高0.64米。面残,头两侧扎下垂于肩的宝缯。短颈,双肩宽厚,敷搭披巾,披巾沿身侧下垂及地。上身袒露,下身着裙,腹饰宽边裙腰,垂下双带,裙摆有内外二层。身体粗壮,小腹鼓起。双手拱于胸前,似持一物,双足并拢,立于坛上。右侧菩萨高0.65米。面残,形象、服饰同左侧菩萨,双手拱于胸前,似捧一物,立于坛上。

图一六 霍城石窟正壁造像

图一七 霍城石窟正壁佛像

左壁(北壁)坛上雕一倚坐菩萨四弟子(图一九)。倚坐菩萨高0.79米。头凿毁,头两侧扎下垂于肩的宝缯。颈下戴桃尖形项圈,桃尖下垂花饰。双肩敷搭披巾,披巾交叉于腹部打结,下垂于膝后上绕双肘,再沿身侧下垂及地。上身袒露,身体健壮,小腹微鼓,下身着裙,腹饰宽边裙腰,垂下双宽带,宽带打结。右手上举,左手下垂于左腹处,手均残。露足,倚坐于圆形束帛座上,束腰处以带束之。座直径0.34、高0.26米(图一八)。倚坐菩萨头光右侧有明景泰四年(1453年)游人墨书题记。左内侧弟子高0.61米。面残,有圆形头光,身着敷搭双肩的僧服,身体健壮,右手上举于右胸前,左手下垂置于左腹部,握袈裟衣角,双足并拢,立于坛上。左外侧弟子高0.61米。面残,绘有圆形头光,身着敷搭双肩的僧服,双手拱于胸前,立式。右内侧弟子高0.61米。面残,有圆形头光,形象、服饰同左内侧弟子,手势相反,左手上举,右手下垂握袈裟衣角,立式。右外侧弟子高0.64米。面残,绘有圆形头光,形象、服饰、手势均同左外侧弟子,双手拱于胸前,立式。

图一八 霍城石窟左壁倚坐菩萨

图一九 霍城石窟左壁造像

右壁(南壁)坛上雕一佛二弟子二菩萨像(图二〇)。佛像坐高0.51米。头凿毁,有圆形头光。身着双领下垂式大衣,身体健壮,右手残,似上举,左手下垂置于左腿上,掌心向上。露右足,结跏趺坐于长方形座上,座宽0.39、高0.27米。左侧弟子高0.6米。头凿毁,有圆形头光。身着敷搭双肩的僧服,双手拱于胸前,立式。右侧弟子高0.62米。头凿毁,有圆形头光,形象、服饰、手势均同左侧弟子。左侧菩萨高0.65米。头凿毁,绘有圆形头光。头两侧扎下垂于肩的宝缯,颈部粗短。颈下戴桃尖形项圈,桃尖下垂花饰。披巾从双臂处沿身侧下垂及地。上身袒露,小腹微鼓,下身着裙,腹饰宽边裙腰。右手上举,似持物,左手下垂于左腹处,持一香袋状物。露足,立于坛上。右侧菩萨高0.65米。头凿毁,绘有圆形头光。头两侧扎宝缯,形体、服饰同左侧菩萨。颈下戴桃尖形项圈,左手上举,右手下垂,持一香袋状物。露足,立于坛上。

图二〇 霍城石窟右壁造像

前壁(东壁)已崩塌,壁前坛基上左右各残留一长方形凹槽,疑是安插圆雕力士造像所留。

北齐石窟与都城地区石窟的关系

东魏迁都邺城以后,故都洛阳大规模的石窟开凿工程被迫中断,洛阳的佛教和大量人力、物力转而流入邺城。至此,石窟寺的开凿中心又转移到了邺城和太原,形成了以邺城和太原为中心的石窟寺群。邺城地区以皇家开凿的南北响堂山石窟为主流,太原地区则以皇室雕凿的蒙山大佛、童子寺大佛和天龙山石窟为特色。受都城地区石窟寺的影响,各地出现了模仿都城而开凿的石窟形制。

八赋岭道的三座石窟均为北齐开凿,洞窟形制有二种类型:一、方形三壁三龛窟,二、方形列坛窟。造像题材均以三佛为主,正壁和右壁为坐佛,左壁倚坐菩萨,由此构成三佛组合。单铺组合为一佛二弟子二菩萨,也有一倚坐菩萨四弟子组合。

第一种类型:为庆城石窟一例,该石窟为典型的方形三壁三龛窟,洞窟虽小,但雕造精美,通壁开帐形龛,帐形龛采用细腻的阴线刻和立体构图来表现,壁前不设低坛。从其形制观察,明显沿袭了北响堂南洞,南响堂第5窟、第7窟的做法[5],而与天龙山北齐第1、10、16窟不同,后者在壁面中央均开圆拱尖楣龛,壁前设低坛,坛前雕伎乐[6]。因此,庆城石窟主要是受到邺城石窟影响所致。不同的是窟顶形制采用山西北朝传统的覆斗顶样式,如天龙山第1窟、第10窟,应是本地特色。

第二种类型:为霍城和沟口石窟,方形列坛的形制与南响堂第4、第6窟一致[7],而不见于天龙山北齐石窟,应来源于邺城响堂山石窟。

主尊三佛的造像题材中最具有特色的是倚坐菩萨像。倚坐菩萨不见于皇家高僧开凿的响堂山石窟和天龙山石窟,但在山西北朝中小型石窟和河南造像碑中则较为流行,具有浓郁的地方民间特色。

单铺组合中的倚坐弥勒菩萨以四弟子像为胁侍,如庆城石窟左壁和霍城石窟左壁。这在山西北齐石窟中尚属首见,或是山西北齐小型石窟造像的一个特点。四弟子的组合仅见于邺城北响堂南洞南北壁龛,均为一坐佛四弟子二菩萨。从石窟破坏前的旧照片看,北壁左外侧弟子头像保存完整,头顶为锥形大螺髻,大概属于缘觉像或梵王像(图二一)[8]。再从庆城石窟外侧弟子像头部残迹看,头顶明显呈锥状,是为大螺髻的痕迹,因此,这两处石窟所谓的四弟子像,表现的是迦叶、阿难二弟子和二缘觉像,这种组合形式显然来源于北响堂石窟。

图二一 北响堂南洞右壁螺髻弟子和菩萨像

造像样式体现了北齐响堂山和天龙山石窟典型的形体健壮的特点,如佛和菩萨均面相浑圆、身体丰满圆润,菩萨小腹微微鼓起。服饰表现较为简单,佛和弟子主要身着双领下垂式大衣和敷搭双肩的僧服,除了正壁佛像有疏朗的衣纹雕刻外,其他造像均无衣纹。

总之,邺城与太原之间的交通路线上所见的小型石窟,明显受到来自响堂山和天龙山石窟的影响,但也具有一些地方特色。

北齐石窟中的三佛与倚坐菩萨

由二坐佛与倚坐菩萨构成的三佛是北朝晚期中小型石窟中比较流行的题材组合。在山西,倚坐菩萨最早见于北魏晚期开凿的祁县子洪镇石窟第1窟。该窟为三壁三龛,正壁龛为坐佛,左右两侧龛为倚坐菩萨(图二二)和交脚菩萨[9]。同时期开凿的和顺县云龙山石窟为三壁三龛,龛作屋形龛,正壁及右壁龛雕坐佛,左壁龛雕倚坐菩萨[10]。虽然北魏时期弥勒菩萨大都以交脚坐姿的形象出现,但根据北朝晚期造像碑中的倚坐菩萨有铭文题刻说明其神格为弥勒菩萨,故可推测,石窟中的倚坐菩萨也应表现的是弥勒菩萨。则子洪镇第1窟应属于释迦和双弥勒的组合;云龙山三佛题材表现的应是三世佛。北朝晚期雕倚坐菩萨及其铭文的造像碑,如上海博物馆藏北齐武平三年(572年)马仕悦等造像碑,其圭形碑额中雕一倚坐菩萨并二胁侍菩萨,碑额上方题“弥勒像主”,右边题“宣威将军大都督杜礼、息子昌、息王奴”,左边题“妻冯元晖、息子光、息柱伯、息女贵”,下方题“开弥勒光明主杜早”[11]。该碑碑身开一圆拱形龛,龛内雕坐佛五尊像,龛边刻有“当阳大像主安东将军金紫光禄大夫镇城大都(督)”。可知碑额倚坐菩萨即弥勒菩萨,碑身坐佛为释迦,表现的是释迦与弥勒的组合关系。又河南博物院藏北齐武平七年(576年)宋始兴造像碑,碑身雕一大龛,龛内雕释迦坐佛,碑额内雕一倚坐菩萨像,左侧龛边镌刻“弥勒主宋方主侍佛”,右侧龛边为“弥勒主辛妙资”[12]。同样表现了释迦与弥勒的组合。河南博物院藏北齐天统四年(568年)张伏惠造像碑,正面雕上中下各两龛,共计六龛。上面左右两龛均为尖拱龛,其中右侧龛雕倚坐菩萨像,龛边刻有“上坎弥勒像主张毛玉、妻麻闻好”,左侧龛为半跏坐菩萨,龛边刻有“上坎弥勒像主张龙、妻卫”。可知倚坐菩萨和半跏菩萨均表现为弥勒菩萨[13];中层左右两龛主尊均雕一坐佛,右龛左边题名“中坎释迦像主清信士卫毛”,左龛左边题名“中坎释迦像主张噉鬼、妻杜”;下层左右两龛主尊也为一坐佛,右龛左边题名“第三坎无量受像主杨兴标”[14]。据此,六龛分为三组,每组从上至下排列,分别为弥勒、释迦和无量寿佛。

图二二 子洪镇石窟第 1 窟右壁倚坐菩萨

从以上诸例可知,倚坐菩萨为弥勒菩萨像。弥勒信仰可以分为上生和下生,北魏时期上生表现的是弥勒菩萨上生兜率天宫中说法,释疑解惑,为交脚菩萨样式;下生信仰则表现为弥勒菩萨下生成佛,普度众生,一般采用倚坐佛样式。那么,北朝晚期流行的倚坐弥勒菩萨表现的是上生还是下生呢?洛阳平等寺造像碑等北齐造像碑或许可以提供答案。如平等寺造像碑之崔永仙造像碑的碑身正面分上下两层,上层龛雕坐佛,龛边无题名,下层龛雕倚坐菩萨,龛边刻“弥勒佛主宋天……弥勒佛主崔永仙”[15]。又如平等寺造像碑之北齐天统三年(567年)韩永义造像碑。此碑额开圆拱尖楣小龛,内雕倚坐弥勒菩萨像并有“弥勒菩萨”题名。碑身上部为六佛龛像,旁有题名[16],中部开一帐形大龛,龛内雕一佛二弟子二菩萨像。龛左侧边镌刻“释迦牟尼佛”题名。发愿文记有“敬造七佛宝堪并二菩萨、贤劫诸僧、弥勒下生、梵王帝释”等语,则主龛造像释迦牟尼和六佛龛组成七佛,与碑首弥勒下生像,共同构成七佛一弥勒组合[17]。原存河南登封少林寺北齐武平元年(570年)董洪达造像碑,碑额雕倚坐菩萨并二胁侍菩萨,下龛雕释迦坐佛二弟子二菩萨二螺髻像,倚坐菩萨下面刻有“弥勒下生主石方憘,武平二年十一月廿七日用钱五百文买都石像主一区,董伏恩”[18],此为石方憘于武平二年(571年)购买后所刻。据上述诸例可知,倚坐菩萨既可以称为弥勒菩萨,也可称为弥勒佛,盖当时民众将倚坐菩萨视为弥勒下生的形象。那么,倚坐菩萨像与倚坐弥勒佛像之间究竟有何差别呢?前者或许表现的是弥勒菩萨正“坐于金刚庄严道场龙花菩提树下”,即成正觉时的状态[19],是弥勒菩萨向弥勒佛身份转变的一个过程。不过入唐以后,倚坐弥勒佛取代了倚坐菩萨。

北魏时期,由释迦、过去佛和弥勒菩萨组成的三世佛,以表现过去、现在、未来三世佛法传承有序。但到了北朝晚期,随着西方净土信仰的流行,三佛题材就不一定都是三世佛了。如河南安阳小南海石窟的三佛为释迦、弥勒和阿弥陀佛[20];前述张伏惠造像碑三佛为弥勒、释迦和无量寿佛。因此,八赋岭道的三座石窟存在两种可能性,即三世佛或弥勒、释迦与无量寿佛组成的三佛。

北齐石窟与古代交通路线

据前述,滏口道由邺城经辽阳至太原最为便捷。辽阳是这一古道上的中心城市,位于山西东部太行山西麓腹地,现属晋中市管辖。其东与河北省武安县、涉县接壤,南与晋东南武乡县、黎城县交界。《北齐书》卷四《文宣纪》记载:文宣帝高洋“后从世宗(高澄)行过辽阳山,独见天门开,余人无见者”。辽阳山即在辽阳城东[21]。同书卷又记:北齐天保“十年(559年)春正月……甲寅,帝如辽阳甘露寺[22]……二月丙戌,帝于甘露寺禅居深观,唯军国大政奏闻。三月……丙辰,帝至自辽阳”。可知,辽阳在滏口道上占据重要的位置。

从文献看,由辽阳至太原的八赋岭道十分重要。高洋谋划篡位,即从太原经由此道至邺都。《北齐书》卷二四《杜弼传》记载:“显祖(高洋)将受魏禅,自晋阳至平城都(应为平都城之讹[23]),命弼与司空司马子如驰驿先入,观察物情。”此事也见于《北齐书》卷三〇《高德政传》,德政“自请驰驿赴京,托以余事,唯与杨愔言,愔方相应和。德政还未至,帝便发晋阳,至平都城,召诸勋将入,告以禅让之事。诸将等忽闻,皆愕然,莫敢答者”。可知这是东魏、北齐时期往来两都的重要通道,沿途设有驿站。按平都城,即今和顺县横岭镇仪城村,现村北有古城遗址,即平都故城[24]。《隋书》卷三〇《地理志》记载:太原郡属县“平城,开皇十六年(596年)置”。唐李吉甫《元和郡县图志》卷一三河东道仪州平城县条记载:“平城县,本汉涅氏县也,晋置武乡县,地属焉。隋开皇十六年,于赵简子所立平都故城置平城县,属辽州。”[25]《金史》卷二六《地理志下》则记载:“仪城,旧为平城县,贞元二年(786年)废入辽山为镇,贞祐四年(1216年)复升为县,更今名。”《元史》卷五八《地理志》记载:“和顺,至元三年(1337年),省仪城县入焉。”从上述史料可知,平都城在隋代改为平城县,金改仪城县,元代废止。又《清史稿》卷六〇《地理志》记载:“八赋岭,其西源辽阳河出其北轑山。水经注轑水,亦西漳水,东南迳仪城镇,从之。”所谓西源,即清漳河西源,可知仪城镇位于八赋岭之东,西源之西,即今省道S318旁的仪城村。

由此,可以确定,高洋从晋阳至平都城、辽阳,所经路线即是本文所述的八赋岭道。唐道宣《广弘明集》卷二八《启福篇》记载北齐卢思道所撰《辽阳山寺愿文》[26],此是卢思道于“齐兴二十有三载(即武平三年,572年)”,随驾西巡时所撰,文中颂扬北齐后主“手执明珠,顶受甘露”。故此辽阳山寺或即甘露寺。据此,北齐后主由邺城至太原的路线应与文宣帝相同。现左权县城东南20公里的太行山峡谷中有高氏皇室开凿的“高欢云洞”石窟[27],并不是偶然。上述三处小型石窟的开凿与这一交通要道密切相关。由于没有铭刻记载,开窟的功德主究竟是北齐皇室随行官员还是当地善信,则无法作进一步推断。

注释

[1]《北史》卷六《高祖神武帝本纪》记载:北魏永熙元年(532年),高欢灭尔朱氏,平并州,“以晋阳四塞,乃建大丞相府而定居焉”。永熙三年(534年),高欢迁都邺城,“自是军国政务,皆归相府”,第217页,中华书局,1974年。

[2]《北齐书》卷四《文宣本纪》,第51页,中华书局,1972年。

[3]严耕望《唐代交通图考》第五卷,第1423页,图十九,“中央研究院”历史语言研究所专刊之八十三,台北,1986年;段彬《东魏北齐时代的并邺道》,《中国历史地理论丛》第36卷第1辑(2021年1月)。

[4]襄垣至太原也可分为二道,东道北上武乡、榆社,与辽阳至太原道相合;西道与洛阳至太原道相合。

[5]峰峰矿区文物保管所等《北响堂石窟刻经洞:南区1、2、3号窟考古报告》,图版五四,文物出版社,2013年;[日]水野清一、长广敏雄《响堂山石窟》,第二十一、二十六图,(京都)东方文化学院京都研究所,1937年。

[6]李裕群、李钢《天龙山石窟》,图五、四九、六八,科学出版社,2003年。

[7][日]水野清一、长广敏雄《响堂山石窟》,第十九、二十三图,(京都)东方文化学院京都研究所,1937年。

[8][日]常盘大定、关野贞《支那文化史迹》第五辑,图版98,(京都)法藏馆,1940年。该缘觉头像现为日本私人收藏,见蒋人和(Katherine Tsiang)《北響堂山南洞石窟寺の復元》,《國華》第1302期(2004年4月)。

[9]李裕群《从平城到洛阳——古代交通路线上的北魏石窟》,《云冈石窟》,科学出版社,2018年。

[10]李玉明、常亚平《和顺县云龙山石窟调查简报》,《文物季刊》1997年第1期。

[11]上海博物馆《上海博物馆·中国古代雕塑馆》,图版第15页,上海古籍出版社,1996年。

[12]该碑原存于河南登封会善寺,见王景荃主编《河南佛教石刻造像》,第289-293页,大象出版社,2009年。

[13]另有河南博物院藏,河南襄城县孙庄村出土的北齐天保十年(559年)高海亮造像碑,碑额雕半跏菩萨,碑身大龛正中雕释迦坐佛,构成释迦与弥勒的组合,见王景荃主编《河南佛教石刻造像》,第218页,大象出版社,2009年。可见北齐时期弥勒像的坐姿表现多样,也反映了弥勒信仰的流行。

[14]该碑原收藏于河南襄城县孙庄村,见王景荃主编《河南佛教石刻造像》,第244-249页,大象出版社,2009年。

[15]王景荃主编《河南佛教石刻造像》,第254-259页,大象出版社,2009年。

[16]六佛题名分别为“毗婆尸佛、尸弃佛、毗叶罗佛、拘楼孙佛、拘那含牟尼佛、迦叶佛”,加上主尊释迦佛,合为七佛。此七佛名仅见于后秦三藏佛陀耶舍所译《四分律》系统经典中的《四分律比丘戒本》(《大正藏》卷二二,第1022页)和《四分比丘尼戒本》(《大正藏》卷二二,第1040页),见李裕群《灵泉寺北齐娄睿〈华严经碑〉研究》,《考古学报》2012年第1期。

[17]同[15],第240-243页;李献奇《北齐洛阳平等寺造像碑》,《中原文物》1985年第4期。

[18]此碑已佚,见[日]常盘大定、关野贞《支那文化史迹》第二辑,图版83、85,图版解说第61、62页,(京都)法藏馆,1939年。

[19](后秦)鸠摩罗什译《佛说弥勒大成佛经》,《大正藏》卷一四,第430页。

[20]李裕群《关于安阳小南海石窟的几个问题》,《燕京学报》新6期(1999年5月)。

[21]《清史稿》卷六〇《地理志》辽州直隶州条记载:“辽阳山,城东三里。”中华书局,1977年。

[22]据清《雍正·辽州志》卷四寺观条记载,甘露寺在东五指村,即今左权县正东约15公里。

[23]《北齐书》卷三〇《高德政传》校勘记八,第413、414页,中华书局,1972年。

[24]国家文物局《中国文物地图集·山西分册(下)》,第731页,中国地图出版社,2006年。

[25](唐)李吉甫《元和郡县图志》,第383页,中华书局,1983年。

[26]《大正藏》卷五二,第327页。

[27]李裕群《山西左权石佛寺石窟与“高欢云洞”石窟》,《文物》1995年第9期。所谓“高欢云洞”大概是北齐后主所开凿,齐亡而废。