本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

1984年,在北京徐向前元帅的住所里,他和妻子黄杰正在安静地坐在餐桌前享用晚餐,餐桌上只有简单的碗盘和小碟子,再仔细看,里面的菜都已经光盘了。

除了有些菜以外,还能看到有一个砂锅,可能是汤类的,看起来也吃的很干净,两位老人也都上了年纪,头花花白,穿着朴素自然。

在那个年代,虽然“光盘行动”这个词还未被提出,但徐向前元帅却早已将勤俭节约的美德融入到了日常生活的点点滴滴之中,每一餐都吃得干干净净,不浪费一粒米、一滴汤。

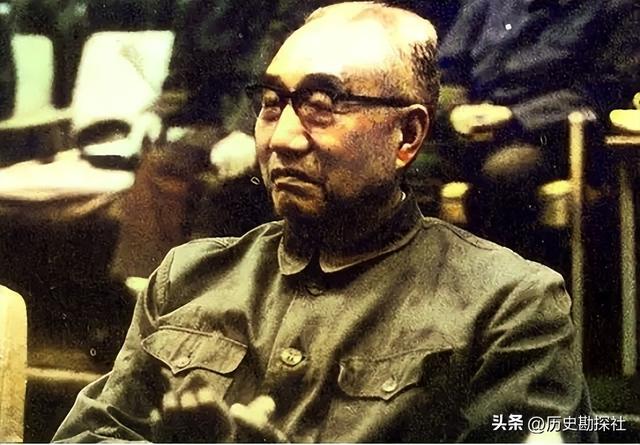

很多人可能不太清楚,徐向前元帅的节俭那是出了名的,这种节俭的品质就像刻在他骨子里一样,深深扎根,他对食物没啥特别的讲究,也不追求山珍海味、大鱼大肉,吃饭从不挑肥拣瘦。

每次吃饭,他都不在意桌上摆了多少道菜、有没有精致的汤品,更不在乎吃饭的排场大小,在他看来,只要能把肚子填饱,那就足够了。

要知道,他可是开国元帅啊,有着无比崇高的地位和荣耀,可他吃饭却如此简单朴实。

徐向前元帅可不只是军事上有着卓越的才能,是个了不起的军事天才,在生活中,他同样心灵手巧,甚至有些方面让很多女同志都自叹不如。

他有一手缝衣服的好手艺,衣服破了、开线了,他不用别人帮忙,自己拿起针线就能缝补得妥妥当当,他还会织毛衣呢,一针一线,织出的毛衣既暖和又结实。

家里的家具要是坏了,他也不急着找人来修,而是自己动手,捣鼓捣鼓就能让家具恢复如初。

在穿着方面,徐向前元帅更是节俭到了极致,他对衣服没什么追求,很多衣服一穿就是十几年,超过15年的也不在少数,平时,他很少给自己买新衣服,鞋子也是那种朴实无华的老布鞋。

日子一长,大家都知道了徐向前元帅节俭的事儿,还给他起了个外号——“布衣元帅”,这个外号可太贴切了,完全就是他一生简朴生活的真实写照!

徐向前的妻子黄杰也是老革命了,她黄埔军校第一批女学员之一,从一个传统闺秀蜕变为坚定的革命者,黄杰也有着坚定的品格。

1928年的时候,黄杰担任了松滋县的县委书记这一重要职务,按理说,她身为领导干部,在一些生活便利方面是有条件享受特殊安排的。

比如,她的丈夫徐向前是有专车配给的,然而,黄杰在日常上下班这件事上,却和普通老百姓没什么两样。

每天到了上下班的时间,她不会因为自己的身份就搞特殊,更不会去动用配给丈夫徐向前的专车。

她就像一个普普通通的上班族一样,自己前往公交站点,然后乘坐公交车往返于家和工作地点之间。

正是两人都很相似,也有了他们喜结连理的故事,说起徐向前和黄杰的相识相爱,那还要感谢一个人,张琴秋。

1927年,徐向前毅然投身革命事业,自此便将自己的全部精力与热血都奉献给了国家和人民。

在那艰苦卓绝的八年抗战岁月里,他始终坚守在战斗的最前沿,身先士卒,无畏地与敌人展开殊死搏斗。

频繁的战斗、恶劣的环境,让他的身体承受了巨大的压力,多次负伤的经历更是让他的健康状况每况愈下。

到了1945年4月,长期的劳累与伤病积累终于让徐向前不堪重负,他积劳成疾,患上了严重的肋膜炎,为了治疗疾病,他住进了延安柳树店的和平医院。

在医院里,他积极配合医生的治疗,但病情的恢复并非一朝一夕之事,直到那年冬天,他才得以出院,然而,身体依旧十分衰弱,需要长时间的调养才能逐渐恢复元气。

就在他身体最为虚弱的时候,命运安排了一场特别的相遇,他遇到了黄杰,这位曾经在武汉军校任教时女生队的学员。

多年未见,此刻的重逢,或许在徐向前那历经风雨的心里,也泛起了一丝别样的涟漪。

1946年春天,黄杰到张琴秋家里打扑克,在那里她遇到了徐向前,那一刻,时光仿佛静止,两位革命者的目光交汇,心中涌起了一种别样的情感。

张琴秋看出了两人之间的微妙变化,便热心牵线搭桥,1946年5月4日,徐向前和黄杰在延安喜结连理。

他们的婚礼十分简约,仅仅通过几轮扑克牌游戏和共享一只鸭子,就正式结为夫妻,这样的仪式虽然简单,却充满了真挚的情感。

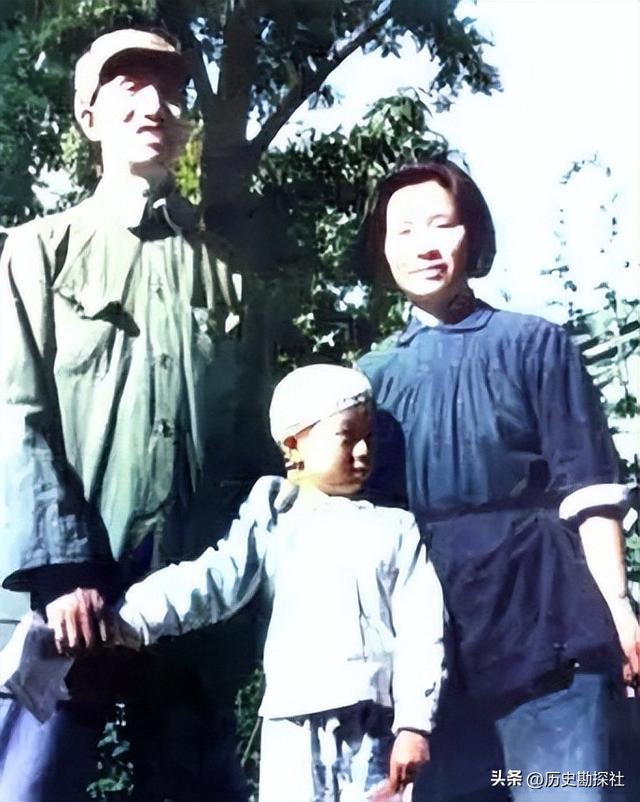

1947年2月,黄杰在山西长治生下了他们的第一个女儿徐鲁溪,后来他们又有了一儿一女:徐小岩和徐小涛。

清廉的家风也影响着他们的孩子,徐小岩上小学那会儿,他们全家都搬到北京住,家就安在史家胡同,他念的是八一小学,这学校可不一般,是在枪林弹雨的战争年代里诞生的。

学校建在北京西山脚下,和徐向前元帅家隔着一段距离,徐小岩没办法天天回家,只能住在学校里,每周才能回家和父母团聚一次,不过,徐向前夫妻俩心里惦记着儿子,有时候也会抽空去学校看看他。

有一次,徐向前和妻子黄杰去看望徐小岩,这事儿一传开,好多家长和学生都知道了,毕竟这可是元帅啊!大家都特别激动,想着能亲眼瞧瞧元帅的风采,一睹元帅的英姿呢。

可谁能想到呢,一身朴素便装走进校园的,竟是徐向前和黄杰夫妇俩,他们身上穿的,都是普普通通、简简单单的便装,一点儿也没有那种高高在上的架子。

徐向前元帅身材清瘦,气质文雅又谦和,脸上总是挂着和蔼的笑容,让人一看就觉得特别亲切,就好像是一位教书育人的先生一样,而黄杰女士呢,打扮得更是朴实无华,浑身上下都非常实在。

徐向前一辈子就爱那五谷杂粮、粗茶淡饭,怎么吃都吃不腻,在他眼里,这些普普通通的食物就是顶好的美味,而且他对土豆那可是偏爱有加,特别喜欢吃。

徐小岩长大后,带着妻子王彦彦第一次回家吃饭,一上桌,王彦彦就瞅见每个人碗里都搁着个老大老大的土豆,她偷偷拽了拽徐小岩的衣角,小声嘀咕:“吃不下。”

徐向前耳朵尖,听见了这话,笑眯眯地说:“这么好吃的东西,你不吃我吃。”王彦彦一听,怕老爷子一个人吃俩土豆撑坏了肚子,赶忙埋头把自己碗里的土豆给解决了。

每年春天一到,榆树上挂满了榆钱,柳树也抽出了嫩绿的新芽,徐向前总会吩咐炊事员去采些回来“加菜”,在他眼里,这些野菜可都是宝贝,比啥都金贵。

王彦彦头一回尝他们家的“野菜宴”,回去之后还闹了个大笑话,她妈问她:“去徐老总家吃了啥好东西呀?”她老老实实回答:“不记得了,就记得满桌子都是‘草’。”

徐小岩上初二那年的夏天,有回他和父亲在北戴河待着,胡耀邦他们几个老部下过来探望,徐向前就留他们一起吃晚饭。

一大锅稀饭,里面搁了点面条、大块大块的土豆、豆角,还有几块肉,咕嘟咕嘟炖在一起,大家伙儿都穿着背心,吃得那叫一个香,呼噜呼噜的,吃得可带劲了。

徐向前的品格,就像春雨润物一样,在不知不觉中对几个孩子产生了深远的影响,他这人特别爱学习,还爱琢磨事儿,对新东西有着敏锐的洞察力。

他对信息的重视,那可是从丰富的军事实战里悟出来的,想当年,红四方面军从鄂豫皖苏区一路打到川陕,那么远的路,他们始终没把有线通信设备给扔了。

到了川陕根据地,条件那么艰苦,徐向前愣是指挥部队搭起了几百公里长的电话线网络,在漫长的军事生涯中,他硬是把一支主要由农民组成的游击队,带成了一支能打硬仗的主力红军。

不过,他可没因此就满足,特别看重部队的正规化军事教育,他觉得,在现代化战争里,军队干部必须得经过院校的正规培养才行。

别看徐向前元帅对子女比较严格,但是对待爱人,那也有别样的温情,他们有共同的革命起点——黄埔军校,所以徐向前欣赏黄杰的独立坚韧和聪慧大度,黄杰敬重徐向前的刚正不阿、宠辱不惊。

在日常生活里,徐向前元帅其实话不算多,可他对妻子黄杰那可是相当体贴,身为军人,他平日走路都习惯迈着大步,风风火火的。

但只要和妻子一同外出散步,他总会刻意放慢步伐,好让黄杰走起来不费劲儿,这么一看,平时不爱多说话的元帅,也有自己独特疼爱妻子的方式呢。

有一回,黄杰过生日,徐向前和大多数男人一样,提前就问妻子想要什么礼物。

黄杰想了想,笑着说:“别的我也不要了,就是自从你当上元帅之后,我还没见过你穿元帅服啥模样呢,你就穿上让我瞧一眼就成。”

徐向前一听,立马就答应了,他穿上笔挺的元帅服,在黄杰面前来来回回走了好几趟,这份特别的“生日礼物”,成了黄杰心中最美好的回忆。

那身象征着无上荣誉的元帅服,打那以后,徐向前就再也没穿过,一直安静地放在他们家里的樟木箱子里。

1990年9月21日,徐向前元帅离世,他的一生充满了荣耀与牺牲,而在这背后,是黄杰默默奉献、无怨无悔的陪伴。

尽管两人已走过近半个世纪风雨,但他们之间那份深厚而纯粹的爱情,却如同巍峨的大山般屹立不倒。

在徐向前去世后,几个子女按照父亲的遗愿将骨灰撒入曾经浴血奋战过的大别山、祁连山等地,而最后一部分骨灰则与黄杰合葬于长江水域。

这一举动象征着他们永恒不变的爱与信念,也让这段传奇爱情故事成为历史长河中的一部分。

2007年6月18日,98岁高龄的黄杰走完了她传奇的一生,临终前,她提出了一个特殊的要求。

她希望死后骨灰能撒入家乡的江河,回到她出生的地方,这个愿望也体现了她一贯的朴素作风。

参考信源:澎湃新闻——【清廉家风故事】徐向前对孩子们倡导的家风2021-09-30

中国军网——徐向前夫人黄杰的传奇人生:曾和赵一曼是同学2013-01-22