硬核长文预警:本文涉及冲压发动机与组合循环发动机部分结构与原理描述,看完基本能理解这几种发动机的原理,但也非常枯燥乏味,请看完的朋友在文末留个言,看看哪些朋友是看完了的,如果有兴趣也可以在留言区点播想要了解哪种发动机,种花家下次有时间更新。

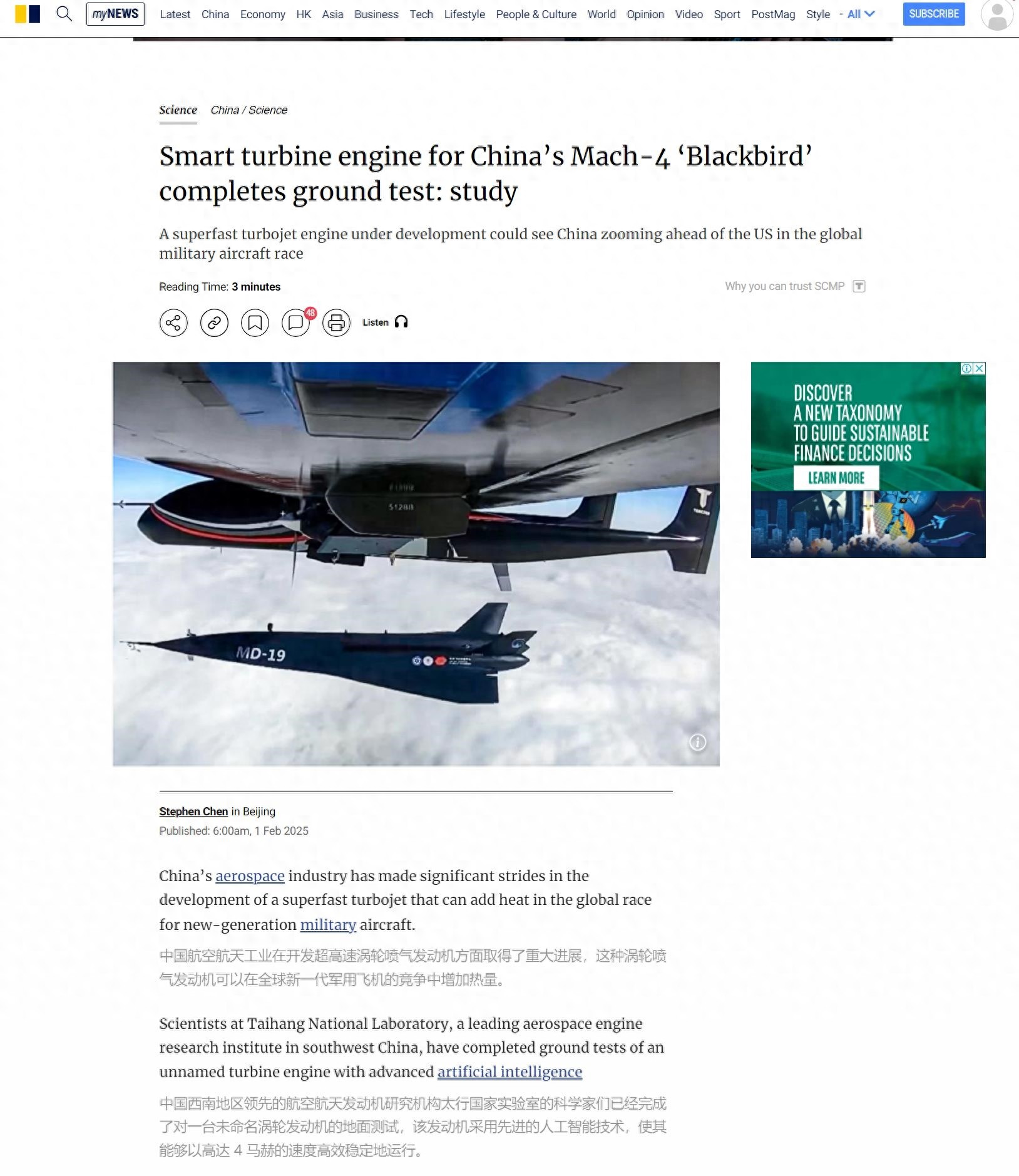

据《南华早报》(SCMP)报道称,中国已经测试成功了一款最高速度可以以稳定运行在4马赫左右的高马赫数发动机,这种发动机类似于SR-71的J58发动机,低速时使用涡轮压气级压缩空气维持高效燃烧,而在高马赫数时将打开一个进气口,让空气直接进入燃烧室工作!

很多网友的第一反应就是中国的变循环发动机测试成功了!因为J58就是“第一代”变循环发动机,而且这个描述也和通过一系列活门让空气各种方式进入燃烧室的变循环发动机非常相似,然而种花家却认为,更有可能是一种更高级的TBCC发动机测试成功了!

四马赫引擎:可能是变循环发动机吗?SCMP报道称,中国西南地区领先的航空发动机研究机构“太行国家实验室”已经完成了一款暂时还未命名的发动机地面测试,该发动机采用了先进的人工智能技术,能够以高达4马赫的速度高效稳定地运行。

同时SCMP还报道称,中国官方已经证实存在一种高马赫数的军用飞机项目,该项目旨在制造一种比SR-71还要更高速、更先进的飞行器。这种曾在上世纪60年代大行其道的侦察机最高速度可达3.35马赫,由于使用成本过高,SR-71已经于1999年退役。

此后包括美国在内的全球任何国家都没有能超过3马赫载人战斗机,SCMP报道称,这款已经地面测试的发动机类似于SR-71的早期变循环发动机J58,采用双模式设计,这种发动机在低速时使用涡轮压缩空气以实现高效燃烧,而在高速巡航时则打开一个额外的进气口,让空气直接进入燃烧室以增加推力。

变循环发动机的鼻祖:J58到底是怎么工作的?

能让飞机飞到3.3马赫的SR-71的发动机绝对是让人非常感兴趣的,有很多资料中介绍SR-71的发动机能工作在冲压模式,并且从进气道的特征来看也确实非常相似,到底是不是呢,来了解下J58发动机的结构就知道了!

上图就是SR-71的J58发动机,看到正面的三根管子了吗?其实在“背面”还有三根,总共6根,这几根管子有比较特殊的用途,是从压气级的第四级位置旁路到加力燃烧室,估计很多朋友都看不明白这样干到底有什么意义?要理解这个问题,首先要来理解下加力燃烧室是如何工作的。

上图是典型的涡扇发动机结构图,从前到后是低压压气级、高压压气级、燃烧室、高温涡轮、低温涡轮,最后是加力燃烧室。

一般情况下加力燃烧室是不打开的,从燃烧室排出的高温燃气流会从加力燃烧室/尾喷管喷出产生推力;在起飞或者战斗机进入超音速模式飞行时会在加力燃烧室直接喷入雾化燃油,因为在前面燃烧室内进行的是贫油燃烧,燃气流中还有大量氧气,此时喷入雾化燃油将会被直接点燃,产生高温高压燃气流增推,一般情况下加力燃烧室能贡献50%~60%的推力。

加力燃烧室是不是很好用?确实很好用,但加力燃烧室有两个毛病,第一个是耗油率比较高,第二个是不能持久工作,加力燃烧室工作时会导致加力燃烧室温升比较严重,结果就是不能长时间工作,一般10~15分钟就到顶了。

而SR-71的发动机J58却可以长时间工作,因为这种发动机旁边的6根管子能将第四级压气级的新鲜“冷空气”直接注入加力燃烧室,一来增加加力燃烧室的氧气含量,二来降低燃烧室的温度,所以这这几根管子的加持下,J58可以一直使用加力,唯一的问题是油耗实在太大,30吨的空重、77吨的总重量,差额大部分都是燃油,而航程却只有5000多公里。

回到SR-71是否能工作在冲压模式,从上文也可以了解到,这个将第四级压气级的气流引出直接送到加力燃烧室的模式其实跟冲压没有任何关系,所以很多朋友认为SR-71能工作在冲压模式是个完全的无解。

变循环发动机的发展:可能无法适应4马赫+的速度

变循环发动机的原理其实挺简单的,也就是在涡喷与涡扇之间切换,很多网友都能理解涡喷适合中高速,涡扇适合中低速,而变循环则能在涡扇与涡喷之间切换,并且能在一定范围能调节涵道比,J58其实是属于准变循环,并非真正的变循环发动机。

所谓的涵道比就是外涵道与内涵道的面积比,涡喷涵道比为0,因为涡喷没有外涵道,一般情况而言涵道比越大越省油,但高速性能越差。涵道比越小越费油,但高速性能更好,不过有一个有趣的现象就是大涵道比强行飞高速更费油,所以涡喷在高速时省油,而涡扇在低速时省油的原因就是这么来的。

XA-100

在J58后美国的变循环发动机才经历了一波发展,到1980年代的YF-23发动机,再到通用和普惠的XA100和XA101发动机,主要结构还是在压气级和外涵道之间设置了一些活门,可以让气流从内涵道与外涵道之间流转改变涵道比。下图是XA-100为例说明下现代变循环发动机的工作原理:

XA-100的结构原理图

XA-100的四种模态

看着这个是不是有点晕,其实看不懂也没所谓了,这些活门就是让发动机在涡扇与涡喷之间转换,并且还能调节涵道比就对了,并且XA-100是自适应工作模式,也就是说只要飞行员加速就能调整到超音速模式,减速就能自动调整到亚音速模式,打开加力就是加力模式,亚/超音速转换就是自动调整模式。

但是有一个问题,变循环发动机很难适应4马赫的工作速度,尽管可以从技术上解决,但设计极其复杂,原因是压缩空气加热问题,降低了压缩比,这样说可能不太容易理解!大家都知道,发动机涡轮无法直接接受超音速气流的冲击,所以会在进气道内设置一系列的激波压缩结构,比如SR-71的进气锥就是一个典型的冲压进气道,这个前后可以调节,就是调节激波在进气道内反射线路的疏密,也就能调整气流穿过激波时的压缩比,经过这么一压缩,超音速气流就变成了亚音速气流。

SR-71的激波锥进气道

但在气流超过3马赫后这个激波反射后气流压缩效果太好,按理说压缩效果好不是很好吗?答案是确实是这样,但大气在被压缩后温度会快速升高,温升后的气体会再次出现膨胀,也就是说这个压缩效果就会变得很差,此时发动机工作状态就已经到极限了,再也无法通过激波压缩更好的为涡轮发动机提供预压缩气流,所以使用涡轮压气级的发动机,速度很难超过3.5~4马赫。

当然也不是不能解决,一般可以通过更耐热的发动高温涡轮材料或者使用预冷技术,也就是将来流预冷却,抵消掉气流压缩加热部分提高压缩效率。不过这个技术难度比较大,而且涡轮基发动机速度已经提升非常有限了,主流的变循环发动机主要还是工作在0~3.5马赫左右的区间,比如下表为XA-100的主要参数:

因此目前在高于3.5马赫速度的发动机选择上可能会比较倾向于其他种类的发动机,比如TBCC组合类发动机,并且种花家认为“太行国家实验室”测试的极有可能就是这种发动机。

为什么确认是更高级的TBCC,这种发动机的原理又是怎样的?TBCC的英文是“Turbine Based Combined Cycle”(涡轮基组合循环发动机)的缩写,一般情况下的TBCC是涡喷与亚燃冲压发动机或者超燃冲压发动机的组合,可以分成串联和并联两种模式,两种都各有优缺点,串联可以共用进气道,并联的喷管距离短,推力损失更小。

并联型TBCC

串联型TBCC

TBCC的目的非常明确,一般在3马赫或以下速度时使用涡喷工作模式,此时涡喷可以使用类似J58模式增推,在大于3马赫的条件下再切换到冲压发动机工作模式,一般亚燃冲压发动机最高速度能达到4.5马赫左右,再往上应该也非常困难了。

冲压发动机原理:竟然只是一根大管子

冲压发动机的结构及其简单,除去火焰稳定器与燃料雾化部分以及可调尾喷管外就是一个直径有点变化的管子,估计很多网友都想不明白,这前后相通的管子是怎么工作的,发动机点燃后火焰为什么不向前喷,会乖乖的向后喷?是不是很神奇?

其实答案就是上文提到过的激波!在这里明确一下,冲压发动机是不能零速度启动的,它的所有条件都是在激波下讨论的!大家都知道,当迎面来的气流超过音速时会产生激波,在冲压进气道的唇口上产生的激波会进入进气道内,并在内部反射形成交叉反射的“激波网”。

当气流经过这个“激波网”时,会被这种压缩波阻挡压缩,经过一道压缩一次,经过多道“激波网”到达燃烧室前时已经变成高压气流,再经过燃料雾化混合,再到燃烧室被火焰稳定器点燃,形成高温气流,从尾喷口排出形成推力!

到这里我们可以回答为什么燃烧室的火焰不会往前喷了,答案其实很简单,超音速运动的发动机,前方是激波网组成的高压压气级,燃烧室产生的高温气流压力会在自我调节,因为尾喷管就一个大气压,所以它只会向后喷,经过这样自我调节的燃烧室压力,会比进气道产生的压力小一点点,这就是冲压发动机的工作原理。

TBCC组合循环模式解决了冲压发动机的零速度启动问题,也解决了涡轮发动机不能高速的问题。在这个组合中涡喷启动加速到3马赫,然后再启动冲压发动机,维持在4马赫左右!在SCMP的报道中并没有明确表示是哪种类型的发动机,但从描述来看,似乎更接近于并联模式:

高速巡航时则打开一个额外的进气口,让空气直接进入燃烧室以增加推力。

这个看起来更像是同一进气道进入后分成AB两个通道,A为涡喷发动机进气道,B为冲压进气道,在超过3马赫后B进气道打开,冲压发动机启动,正常工作或A通道封闭,冲压发动机为主推动力。

上图就是《壮志凌云2》中切换到超燃冲压发动机时的场景,这种就是典型的并联结构。上文只说到了冲压发动机,其实冲压发动机可以分为两大类,一类就是前文说的工作在4.5马赫内的冲压发动机,称为亚燃冲压发动机,另一类是工作在5马赫+的超燃冲压发动机,两种发动机看起来只是名字的不同,但差异相当大!

亚燃冲压发动机:燃烧室气流速度为亚音速

超燃冲压发动机:燃烧室气流速度为超音速

一般连续燃烧火焰传播速度为亚音速,在超音速气流中很难稳定点燃燃料混合时间不够,所以在亚燃冲压发动机中工作没有问题的燃烧模式是无法在超燃冲压发动机中工作的。一般超燃冲压发动机只能通过火焰稳定器解决,比如回流区凹腔以及分布式点火或者激波聚焦效应等解决。

亚燃冲压发动机和超燃冲压发动机是可以一体化的,但亚燃到超燃切换时会遭遇推力陷阱问题,比如激波位置发生变化会导致气流分离或燃烧不稳定,还有超音速燃烧不稳定、气流不匹配等造成推力骤减,波动乃至喘振熄火。目前解决技术不是没有,但难度依然很大,但亚燃冲压燃烧还是比较稳定的。

中国的4马赫+飞行器计划

SCMP提到了一点:“中国官方已经证实存在一种高马赫数的军用飞机项目”,这里有个问题需要解决,这高马赫数的军用飞机到底是哪款飞机?之前四川一家民营企业确实公布了一种4马赫的飞机,但那只是一架民用飞机而已,现在军方有一种高马赫数的飞行器,显然这并不是同一回事。

成飞和沈飞的六代机能飞到4马赫吗?答案是有点困难,并且这两款飞行器的气动布局以及进气道等很多信息都已经公开,比如成飞六代机背部的DSI进气道超过2.2马赫后总压恢复系数就不太行了,机腹的加莱特进气道也很难应付超过3.5马赫的场景,沈飞的六代机机腹基本应该是加莱特进气道,问题可能是同样的。

答案是成飞和沈飞的六代机都不会超过3.5马赫,当然也不会是MD-19和MD-22以及MD-25,这款飞行器都冲着7~8马赫去的!那么问题来了,中国真有可能在设计一种类似于“曙光女神”的飞行器,并且与美军已经装备过的SR-71以及传说中的SR-72作为装备几少量的侦察机不同,中国这款飞行器可能会赋予全新的作战设定,比如量级装备,因为从理论上来看,这种飞行器的发动机技术甚至要比WS-15更容易维护,成本也更低,可能用一个词很能形容:大巧不工,或者大道至简。

未来这种战斗机与六代机之间还能组成高低搭配的模式,拥有六代机同代甚至更高等级的机载电子设备,拥有六代机的数据链、雷达等装备,但比六代机的巡航速度要高出1倍,成为战场上真正的来无影去无踪的飞行器,你可以想象一下,一架巡航速度4马赫的飞行器,每秒1.5千米,一个小时来回关岛,这个对美军绝对是一个噩梦级别的飞行器!

三台发动机的设计绝不会是一种同样的发动机并行这么简单,有可能是两个涡扇加一个爆轰发动机,这样就解决了低速时也就是说3马赫以下和4马赫以上的不同推力的要求。

那个样子也飞不了2M

美国现在向中国投降,是代价最小的时候,再晚代价会非常的大。

终于又来了,没了去年的霸气,师傅不成,徒弟就被杀死在幼年了。

歼36思路应该和歼20一样,先用老款发动机解决有没有的问题,真正的发动机还在路上,歼36B才是完全体

不错[点赞]

看来杨伟光说的在6代机超越美国是说的真的,牛,国家功臣

厉害了[比心]我以为你是种花的呢[捂脸哭]

作为非专业的军迷,认真细看文字基本意思就能理解,就像十年前看某高人科普二零姬机头涡、边条翼、鸭翼、主翼、静不稳定等气动布局方面的文章,那篇科普文章很长很长分了五期,用白话文科普专业理论,一看就“明白”了

超过四马赫速度就不会有人驾驶了!驾驶舱玻璃承受不住这种热量。

4马赫是人驾驶的极限

虽然看不懂,但知道种花家的文章都很靠谱。

我坚信六代机应该有个高空高速版本(最起码双3的),不同于目前出现的可能的三台涡扇15版本