1966年12月2日清晨,台北的一栋别墅内,一声尖叫划破清冷的空气。

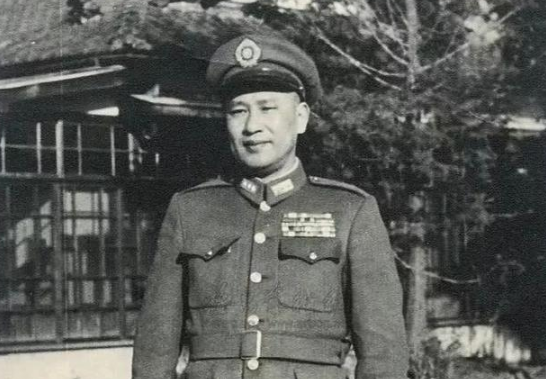

白崇禧的副官如往常般推开主卧室的门,却目睹了令人发指的一幕:白崇禧——这一生纵横战场、叱咤风云的“桂系之雄”,竟以一种难以形容的姿态横卧在床上,气绝多时。

他的身体呈现出诡异的深绿色斑纹,面色发紫,凝固的表情中透着难以置信的痛苦。

更令人震惊的是,他的睡衣被撕得稀巴烂,床单杂乱无章,房间里充满了一种腐败的气息。

而床头那半杯未喝完的药酒,成为现场唯一异样的“证物”。

是突发疾病,还是精心布下的毒局?

白崇禧受命赴台

白崇禧受命赴台1947年2月28日,台湾岛内因烟酒专卖局缉私案件引发的民变迅速蔓延,逐渐演变为全台范围内的大规模骚乱和暴力冲突。

这场被后人称为“二·二八事件”的危机,骚乱发生两周来,局势愈发难以控制,蒋介石急召白崇禧出面处理,因为此时的政府对岛内局势几乎失去了掌控能力,情势已接近全面爆发内战。

3月17日,白崇禧从南京紧急飞赴台湾。

到达台湾后,白崇禧首先对事件进行了全面评估。他发现,矛盾的核心在于台籍民众对外省人的不满,以及地方权力结构的失衡。

他宣布了“安抚为主,严惩为辅”的四项原则,具体内容包括:维持社会稳定,积极安抚民众情绪;从外省籍官员中追究直接责任,严厉惩罚滥用职权者;修改行政管理条例以回应民众的合理诉求;推动地方自治,试图缓和台籍菁英与统治体系之间的矛盾。

为了化解民众的愤怒,白崇禧开始在台湾多地巡回听取地方意见。

他在台北与地方士绅、知识分子以及部分参与抗议的代表进行了多次座谈,明确表态会严惩肇事者,并在亲和的态度中释放和解的信号。

与此同时,他下令军队保持克制,避免不必要的流血冲突,试图最大程度减少进一步的社会创伤。

在公布的处理措施中,他特别提到将深入实施地方自治,这一点得到部分台籍菁英的支持。

尽管事件平息后白崇禧的举措因各种原因被部分人讥讽为“作秀”,但客观上,却确实成功遏制了更为严重的暴乱。

处理完事变后,白崇禧于同年4月返抵南京。

蒋介石对其表现颇为满意,认为白崇禧的手段缓和了局势,为政权在台湾的维持争取了喘息时间。

蒋介石提出希望任命白崇禧为张群内阁的行政副院长,并继续兼任国防部长,意图进一步拉拢白崇禧、提升其职权。

提议守江必守淮,蒋介石另起战区

提议守江必守淮,蒋介石另起战区1947年之后,中国内战进入胶着阶段,解放军逐渐从防御性作战转入战略性反攻。作为国防部长的白崇禧,在军事战略上拥有独到见解。

1948年,刘伯承和邓小平率领的解放军部队在大别山区连连进击,已对国民党华中防线形成巨大压力。

这一局势让蒋介石非常紧张,为应对这一重大危机,他命令白崇禧前往九江设立“国防部长指挥所”,以统筹华中各路防线。

白崇禧抵达九江后,根据战场形势迅速提出了自己的“守江必守淮”战略。

他认为,如果想保住长江防线,就必须控制淮河流域,因为若淮河一线失守,解放军北渡淮河后势必向南推进。

他在提交的战略建议中强调,华中的兵力部署必须统一指挥,一个战区内如果存在两套不同的指挥系统,势必会造成协调上的混乱。

但这份详细且有力的建议却因蒋介石对兵权移交的顾虑而遭到否决。

蒋介石不愿将如此重要的前线部署完全交给白崇禧,而是坚持在徐州另设“剿总”,并任命刘峙为总司令。

对于蒋介石的决定,白崇禧心中极为不满。

蒋介石对他明里倚重、暗里猜忌,甚至有意利用互相独立的战区来制衡白崇禧的权力。

由于缺乏统筹以及基层军队执行力低下,战局并没有朝着国民党希望的方向发展。

淮河防线崩溃成为解放军华东、华中战场全面开展攻势的关键节点,而白崇禧的战略主张也因始终未被真正采纳而被证明其预见性的准确。

败于广西,步步退却无路可逃

败于广西,步步退却无路可逃1949年,对于国共内战来说是决定性的一年,共产党领导的解放军连连攻克国民党控制的重要区域,战局以摧枯拉朽之势席卷南方。

随着战火逐渐烧至南国,广西成为国民党最后的防线之一,这片山水环绕的广西大地是白崇禧的家乡,也曾是他苦心经营的“桂系”力量的大本营。

白崇禧作为广西的最高军事首脑,虽苦心组织抵抗,但其身陷困境。

缺乏统一调度、不堪打击的部队难以形成有效抵御,而解放军的“农村包围城市”战略对广西这种以山地为主的区域形成了巨大优势。

尽管白崇禧多次召开军事会议,试图通过利用桂南地形实施防御作战,并整顿各路残兵一同作最后一搏,但这些努力都无助于大势的转变。

广西城镇的一个个陷落,让桂系体系在战争洪流中消失得无影无踪。

至11月底,解放军全面控制广西,彻底粉碎了国民党的抵抗。

战败后的白崇禧,不得不从家乡撤退。

从内心深处,他对未来充满了迷茫:重新整合兵力重新抵抗,还是寻求体制内的安全隐居?

在满目萧条的家乡,他面对着蒋介石与昔日桂系同盟之间的巨大裂痕。

早在日伪战争时期和内战初期,白崇禧与蒋介石的关系就因权力分配、桂系利益等问题隐藏了多年的猜忌与争斗。

1949年的种种失败,更让这层关系趋于恶化。

白崇禧最终决定退守海南岛。海南岛并非长久之计,但此时他仍未决意前往台湾。

一方面,他对蒋介石的猜忌从未消减。无论是前线战场上的分权,还是各种政治暗流,他都感受得到蒋的疑虑。

另一方面,他对和蒋介石破裂陷入更深的危险也有所顾虑。政治与利益的交织中,蒋介石仍向白崇禧抛出了诱人的橄榄枝,甚至承诺以行政院长的职位拉拢他。白崇禧的内心陷入了剧烈的挣扎之中。

最终,权力与安全成为决定因素,1949年12月30日,白崇禧终于搭乘专机,离开海南岛,前往台湾。

虚职安置,监视与搜查遮掩真意

虚职安置,监视与搜查遮掩真意抵达台湾后的白崇禧,名义上得到了蒋介石的“隆重礼遇”。

蒋介石亲自安排住处,并在欢迎宴会上发表了高度评价的话语,称他是“国民党军中最为可靠的将领之一”。

在这表面的和谐与尊重之下,蒋介石对他的安置无非是虚职套牢:他被任命为“总统军事顾问”等没有实际权力的职务,同时被逐渐边缘化,成了金字塔顶上的“观棋者”。

白崇禧的日常生活似乎并不自由,而是在无形中被严密监视。

他的副官、家中佣人,甚至是一些亲密的下属都可能在特定时刻向特务机关暗中汇报。

1952年发生的一次搜查事件,将这种压迫感推至顶点。

以蒋经国为首的特务系统,突然派人前往白崇禧与军政界另一重臣薛岳的住所,进行大规模搜查。

这次搜查几乎是以“突袭”方式进行的,没有任何提前通告。

当搜查人员进入白崇禧的住宅后,他们不但翻箱倒柜,将白家的每一个角落都翻遍,甚至撬开了地板,以寻找所谓“隐匿财物”。

在搜查行动的最后,白崇禧的一些财产如黄金和美钞都被搜走,这种行为让白崇禧困惑又愤怒。他执意打电话质问蒋经国,却得到支吾其辞的推脱。

愤然之下,白崇禧直接向蒋介石本人求证。蒋介石的回应让他更为寒心。

蒋介石的说法看似平静且“四平八稳”:“知道此事,不仅对你们两人如此,人人都应该这样来一次。”

表面上,这句话是在回应搜查的普遍性,实际上却暗藏对特定对象的敲打与警示。

失妻孤独,张护士走进生活

失妻孤独,张护士走进生活1962年,相伴多年的妻子马佩璋因病去世。

妻子的过世使白崇禧陷入了前所未有的孤独之中,他的日常生活显得格外沉寂。

就在这段白崇禧情绪最低落的时期,一位年轻、相貌秀丽的张姓护士走进了他的生活。

在一次体检过程中,她与白崇禧相识,并因其细致周到的照顾逐渐赢得他的好感。

不久之后,白崇禧主动提出雇用张护士成为自己的贴身看护。

张护士欣然接受,自此频繁进出白崇禧居所,逐渐成为他身边最亲近的人之一。

她会为白崇禧煎药、按摩,甚至耐心地倾听他的往事与抱怨。

这种关系很快超出了普通护理的范围,二人之间开始流传微妙的亲密传言。

这段关系并未能逃过蒋介石方面的注意,白崇禧自登陆台湾以来,一直处于蒋介石的严密监视之下。

张护士的出现,不仅让蒋介石觉得白崇禧的生活有了新的“活力”,也让当局的情报机构认为她可能会成为白崇禧某种“意外处理”的新入口。

据传,蒋经国方面迅速介入,寻找与白崇禧往来的医生赖少魂,隐晦地表达了某种“特殊安排”的暗示。

医生赖少魂多年来负责白崇禧的健康管理,而这一隐蔽接触也引发了后续事件的蛛丝马迹。

从此,白崇禧服用的药物剂量和类型开始出现一些不寻常的变化。

虽然表面上张护士依旧为他悉心照料,但似乎有些事件的伏笔已经悄然埋下。

药酒引发离奇之死

药酒引发离奇之死1966年12月1日,白崇禧结束了一天的日常事务后,回到自己位于台北的独栋别墅中,而张护士如同往常一样,准时出现在他的住所。

当晚,张护士照例为白崇禧送上他每天例行的中药汤剂与药酒,让他睡前调理身体。

次日清晨,白崇禧的副官如往常一样推开卧室的门,催促主人成行。

但眼前的一幕令他大为震惊:白崇禧趴卧在床上,身体呈现出一种极不自然的扭曲姿态,早已气绝身亡。

他的脸色发紫,周身皮肤出现瘀痕,其死状诡异至极。

更令人困惑的是他的床单与睡衣被撕裂得凌乱不堪,而床头摆放着一杯只饮用了少许的药酒,这杯药酒很快成为调查的焦点。

此时,陪伴白崇禧的张护士却不知所踪,整个事发现场留下了一个巨大的谜团。

不久后,整件事件被紧急上报给蒋介石及其政府高层。鉴于白崇禧的特殊身份,事件被刻意低调处理,其死因被官方定义为“自然疾病猝死”。但周围的人和后来的传闻却不断为此增添阴谋论色彩。

有传闻指出,蒋介石终于对白崇禧下了“最后通牒”,并通过某种化学手段令他暴毙;也有人认为张护士扮演了事发当晚的重要角色,是被蒋家方面利用的手段之一。

一些相关人士则将怀疑的目光转向了给白崇禧配药的医生赖少魂,认为这杯药酒中可能混有异常成分。

随着白崇禧的猝然离世,张护士自此销声匿迹,像是人间蒸发一般。

而白崇禧死后的现场细节、解剖情况等被长期封存,成为台湾历史上的重大谜案之一。

参考资料:[1]唐踔.白崇禧之死,是他杀还是突然暴毙?[J].文史春秋,2008(3):4-7