退休,是人生的一个重要转折点,意味着告别了忙碌的工作生涯,开启悠闲的晚年生活。而退休工资,就如同晚年生活的经济基石,其重要性不言而喻。它不仅保障着退休人员的基本生活开销,如衣食住行,还在一定程度上决定了他们的生活质量和幸福指数。有了稳定且可观的退休工资,老人们可以安心享受悠闲时光,不必为生活费用而忧心忡忡;可以培养自己的兴趣爱好,丰富精神世界;也可以在身体条件允许的情况下,出门旅游,领略各地的风土人情 。

但退休工资究竟是如何确定的呢?很多人心中都有一个疑问:退休工资与工龄有关系吗?这个问题一直备受关注,毕竟工龄是许多人职业生涯的重要见证,它代表着一个人在工作岗位上付出的时间和精力。接下来,就让我们一起深入探究退休工资与工龄之间的关系。

退休工资的构成

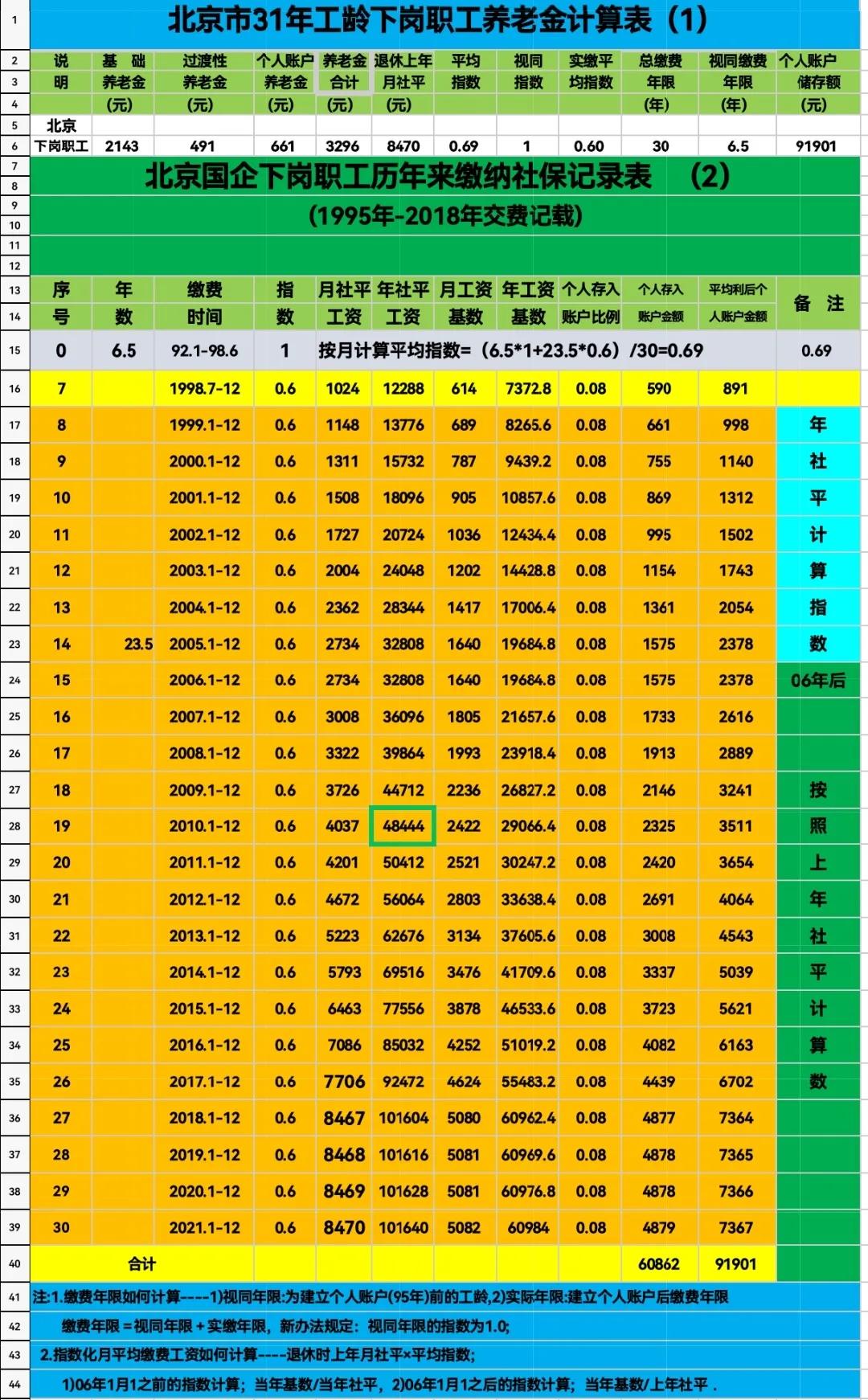

要弄清楚退休工资与工龄的关系,首先得了解退休工资的构成。退休工资,也就是我们常说的养老金,主要由基础养老金和个人账户养老金两部分组成。对于一些在特定时期参加工作的人员 ,还会有过渡性养老金,但这部分相对特殊,我们先重点关注基础养老金和个人账户养老金。

基础养老金基础养老金的计算方式相对复杂,它与多个因素密切相关。其计算公式通常为:基础养老金 =(退休时上年度当地在岗职工月平均工资 + 本人指数化月平均缴费工资)÷ 2 × 缴费年限 × 1% 。这里面,“退休时上年度当地在岗职工月平均工资” 体现了当地的经济发展水平和工资水平,经济越发达的地区,这个数值往往越高 。“本人指数化月平均缴费工资” 则和个人的缴费基数紧密相连,反映了个人在整个缴费期间的平均缴费水平。而 “缴费年限”,就是我们工作中实际缴纳养老保险的时间,它在基础养老金的计算中起着关键作用。从公式可以明显看出,缴费年限越长,基础养老金也就越高,二者呈正相关关系。比如,在其他条件相同的情况下,缴费 30 年的人比缴费 20 年的人,基础养老金要高出不少。

个人账户养老金个人账户养老金的计算方法相对简单一些,公式为:个人账户养老金 = 个人账户储存额 ÷ 计发月数 。其中,“个人账户储存额” 就是我们个人历年缴纳养老保险费用及其所产生的利息之和。这就意味着,个人缴费金额越高、缴费年限越长,存入个人账户的钱就越多,最终的个人账户储存额也就越大。而 “计发月数” 是根据退休年龄来确定的,不同的退休年龄对应不同的计发月数,例如,60 岁退休对应的计发月数通常是 139 个月,55 岁退休对应的计发月数为 170 个月 。所以,从个人账户养老金的计算来看,缴费年限同样对其有着重要影响,缴费时间长,个人账户储存额多,退休后每月领取的个人账户养老金也就更多。

工龄:从过去到现在

在过去,尤其是计划经济时期,工龄的概念相对简单直接。在国有企业、机关事业单位工作的职工,工龄就是从参加工作的第一天开始计算,一直到退休,期间工作时间的累计时长就是工龄 。比如,一位职工 1970 年参加工作,2000 年退休,那么他的工龄就是 30 年。那时,工龄在职工的职业发展和福利待遇中起着至关重要的作用。在工资调整方面,工龄是重要的参考因素之一,工龄越长,工资提升的幅度可能就越大。在福利待遇上,工龄长的职工往往能享受到更多的福利,如分房时,工龄长的职工会有更大的优势,能优先选择更好的房源;在医疗报销比例上,工龄长的职工也可能享受更高的报销比例。而且,工龄还与退休后的待遇紧密相关,通常工龄越长,退休工资越高,生活保障也就更充足。

现代养老保险制度下的工龄随着社会的发展和养老保险制度的改革,工龄的计算方式发生了变化。在现行的养老保险制度中,工龄主要以缴费年限来计算 。这意味着,只有实际缴纳养老保险的时间才会被计入工龄,用于计算退休工资。例如,小王 2005 年参加工作,2010 年才开始缴纳养老保险,那么他在计算退休工资时的工龄就从 2010 年开始计算,而不是 2005 年。

不过,还有一个特殊的概念 —— 视同缴费年限。它是指在实行个人缴费制度前,职工按照国家有关规定计算的连续工作年限,可视同缴费年限 。比如,1995 年国务院发布《关于深化企业职工养老保险制度改革的通知》,确立了基本养老保险待遇与缴费年限和缴费工资挂钩的制度,同时明确 “实行个人缴费制度前,职工的连续工龄可视同缴费年限” 。对于一些在 1995 年之前就参加工作的职工,他们在 1995 年之前的工作年限虽然没有实际缴纳养老保险,但在计算退休工资时,会被视同已经缴费,与实际缴费年限合并计算 。这一政策充分考虑了历史因素,保障了老职工的权益,让他们在退休后能够享受到合理的养老金待遇。

工龄对退休工资的具体影响

在基础养老金的计算中,工龄(缴费年限)的影响十分显著。以四川 2023 年养老金计发基数 8079 元为例,假设平均缴费指数为 1.2,按照基础养老金计算公式:基础养老金 = 退休时上年度当地在岗职工月平均工资 ×(1 + 本人平均缴费指数)÷2× 缴费年限 ×1% ,每缴费一年的基础养老金为 8079×(1 + 1.2)÷2×1% = 88.869 元 。那么,工龄为 20 年的职工,基础养老金约为 88.869×20 = 1777.38 元;工龄 30 年的职工,基础养老金约为 88.869×30 = 2666.07 元;工龄 40 年的职工,基础养老金约为 88.869×40 = 3554.76 元 。可以明显看出,随着工龄的增加,基础养老金呈现出明显的上升趋势。工龄长的职工,在基础养老金这一项上就具有很大的优势,能够获得更高的养老金待遇 。这也充分体现了养老保险制度中 “长缴多得” 的原则,鼓励人们在工作期间尽可能长时间地缴纳养老保险,为自己的晚年生活积累更多的保障 。

个人账户养老金层面工龄对个人账户养老金的积累和最终领取金额有着直接的影响。个人账户养老金取决于个人缴费的积累。假设每年缴费基数为 1 万元,按照个人账户记入比例 8% 计算,一年积累金额为 10000×8% = 800 元,考虑到利息因素,假设每年实际积累金额为 9600 元 。那么,工龄 20 年的职工,个人账户积累约为 9600×20 = 192000 元。60 岁退休时,计发月数为 139 个月,每月个人账户养老金约为 192000÷139 ≈ 1381 元 。同理,工龄 30 年的职工,个人账户积累约为 9600×30 = 288000 元,每月个人账户养老金约为 288000÷139 ≈ 2072 元;工龄 40 年的职工,个人账户积累约为 9600×40 = 384000 元,每月个人账户养老金约为 384000÷139 ≈ 2763 元 。从这些数据可以清晰地看到,工龄越长,个人缴费的时间就越长,进入个人账户的金额也就越多,退休后每月领取的个人账户养老金也就越高 。所以,在工作过程中,持续缴纳养老保险,增加工龄,对于提高个人账户养老金水平至关重要 。

过渡性养老金层面对于有视同缴费年限的人群,工龄对过渡性养老金有着关键作用。过渡性养老金主要是为了解决养老保险制度改革过程中,那些在改革前参加工作的人员的养老保障问题 。其计算公式通常为:过渡性养老金 = 本人视同缴费账户养老金 + 本人实际缴费账户养老金 。其中,视同缴费账户养老金是根据劳动者的视同缴费年限,结合社会平均工资和个人的缴费系数来计算的 。视同缴费年限越长,过渡性养老金的替代率就越高,退休后获得的养老金待遇也就越高 。例如,一位职工在养老保险制度改革前有 10 年的视同缴费年限,改革后又实际缴费 20 年,那么他的视同缴费年限在计算过渡性养老金时会被充分考虑,相比那些视同缴费年限短或者没有视同缴费年限的人,他能够获得更高的过渡性养老金 。这也体现了养老保险制度对历史因素的尊重和对老职工权益的保障,确保他们在退休后能够享受到合理的养老金待遇 。

案例分析:工龄与退休工资的直观体现

老张是一位国有企业的老员工,1980 年参加工作,2020 年退休,工龄长达 40 年 。在工作期间,他一直按照规定正常缴纳养老保险,缴费基数也处于中等偏上水平 。退休后,老张每月的退休工资达到了 5000 多元 。这其中,基础养老金因为他较长的工龄而占了很大一部分,根据当地的养老金计算方式和相关数据,他的基础养老金约为 3000 元左右 。个人账户养老金部分,由于他多年来持续缴费,个人账户储存额较多,每月也能领取 2000 多元 。正是因为老张拥有长达 40 年的工龄,使得他在退休后能够获得较为可观的退休工资,生活质量得到了较好的保障 。他可以用这笔钱去旅游、参加老年活动,享受悠闲的退休生活 。

案例二:短工龄低工资小李则与老张形成了鲜明的对比 。小李大学毕业后,在 2010 年参加工作,2023 年因为一些个人原因选择了辞职,并办理了退休手续 ,他的工龄只有短短 13 年 。在工作期间,小李的缴费基数也相对较低 。退休后,小李每月的退休工资仅为 1500 元左右 。其中,基础养老金由于工龄较短,每月只有不到 1000 元 ,个人账户养老金部分也因为缴费时间短、金额少,每月只能领取 500 多元 。这样的退休工资水平,仅仅能够维持基本的生活开销,很难有多余的资金去满足其他方面的需求 。与老张相比,小李明显感觉到自己的退休生活质量受到了很大的影响,在面对一些生活支出时常常会感到捉襟见肘 。

影响退休工资的其他因素

缴费基数在退休工资的计算中起着举足轻重的作用,它与退休工资之间存在着紧密的联系,遵循着 “多缴多得” 的原则 。缴费基数是指参保人缴纳养老保险时的计算基数,它反映了个人的缴费水平 。一般来说,缴费基数越高,意味着个人在工作期间缴纳的养老保险费用就越多,进入个人账户的金额也相应增加 。在计算基础养老金时,缴费基数通过影响本人指数化月平均缴费工资,进而对基础养老金的数额产生影响 。例如,在其他条件相同的情况下,一位缴费基数高的职工,其本人指数化月平均缴费工资会更高,基础养老金也就会相应增加 。同时,缴费基数高也会使得个人账户储存额增多,从而提高个人账户养老金 。比如,小王每月按照较高的缴费基数缴纳养老保险,而小李按照较低的缴费基数缴纳 。在退休时,小王的个人账户储存额会比小李多很多,每月领取的个人账户养老金自然也就比小李高 。所以,在经济条件允许的情况下,选择较高的缴费基数缴纳养老保险,是提高退休工资的有效途径之一 。

退休年龄退休年龄是影响退休工资的一个重要因素,不同的退休年龄对应着不同的计发月数,这直接关系到退休工资的多少 。一般来说,退休年龄越晚,累计缴费年限往往越长,养老金也就越高 。以男性 60 岁退休和女性 50 岁退休为例,假设其他条件相同,男性比女性多缴纳了 10 年的养老保险,在计算基础养老金时,男性的缴费年限更长,基础养老金也就更高 。同时,不同退休年龄对应的计发月数不同 。60 岁退休对应的计发月数通常是 139 个月,55 岁退休对应的计发月数为 170 个月,50 岁退休对应的计发月数是 195 个月 。计发月数越小,在个人账户储存额相同的情况下,每月领取的个人账户养老金就越高 。比如,老张 60 岁退休,个人账户储存额为 20 万元,那么他每月的个人账户养老金为 200000÷139 ≈ 1439 元;老李 55 岁退休,个人账户储存额同样为 20 万元,他每月的个人账户养老金则为 200000÷170 ≈ 1176 元 。由此可见,退休年龄对退休工资的影响是多方面的,适当延迟退休年龄,对于提高退休工资有着积极的作用 。

地区差异不同地区的社会平均工资、养老金政策等存在差异,这对退休工资产生了显著的影响 。社会平均工资是计算基础养老金的重要依据之一,经济发达地区的社会平均工资通常较高,在这些地区退休的人员,其基础养老金也会相应较高 。例如,北京、上海等一线城市的社会平均工资明显高于一些三四线城市,在这些一线城市退休的职工,即使缴费年限和缴费基数相同,其基础养老金也会比三四线城市的退休职工高出不少 。同时,各地的养老金政策也不尽相同,有些地区会根据当地的实际情况,对养老金进行一定的补贴或调整 。比如,某些地区为了鼓励企业职工多缴费、长缴费,会在养老金计算时给予一定的奖励系数;而有些地区则会对高龄退休人员给予额外的补贴 。所以,地区差异是影响退休工资的一个不可忽视的因素,在不同地区工作和退休,退休工资可能会有较大的差距 。

结论:重视工龄,规划退休生活通过以上的分析和案例,我们可以明确得出结论:退休工资与工龄密切相关,工龄在退休工资的计算中起着举足轻重的作用 。无论是基础养老金、个人账户养老金,还是过渡性养老金,工龄的长短都直接影响着退休工资的高低 。同时,我们也了解到,缴费基数、退休年龄和地区差异等因素也会对退休工资产生影响 。

所以,对于广大在职人员来说,要充分认识到工龄的重要性,在工作期间尽可能地持续缴纳养老保险,增加工龄,提高缴费基数 。如果经济条件允许,不妨选择较高的缴费档次,为自己的晚年生活积累更多的资金 。同时,也要关注退休年龄的政策变化,根据自身情况合理选择退休时间 。对于即将退休的人员,要提前了解当地的养老金政策和计算方式,预估自己的退休工资水平,以便更好地规划退休后的生活 。

退休生活是人生的重要阶段,拥有充足的退休工资是保障退休生活质量的关键 。让我们从现在开始,重视工龄的积累,合理规划养老保险缴费,为自己的退休生活做好充分的准备,让晚年生活更加幸福、安稳 。