当比亚迪将智驾功能下探至7万元车型,华为却在30万元市场标榜“技术天花板”,这场“全民智驾”与“高端溢价”的路线之争,暴露了中国汽车行业最隐秘的博弈——技术路线可以争论,但舆论主导权才是真正的战场。

一、李楠的“双重身份”与利益立场

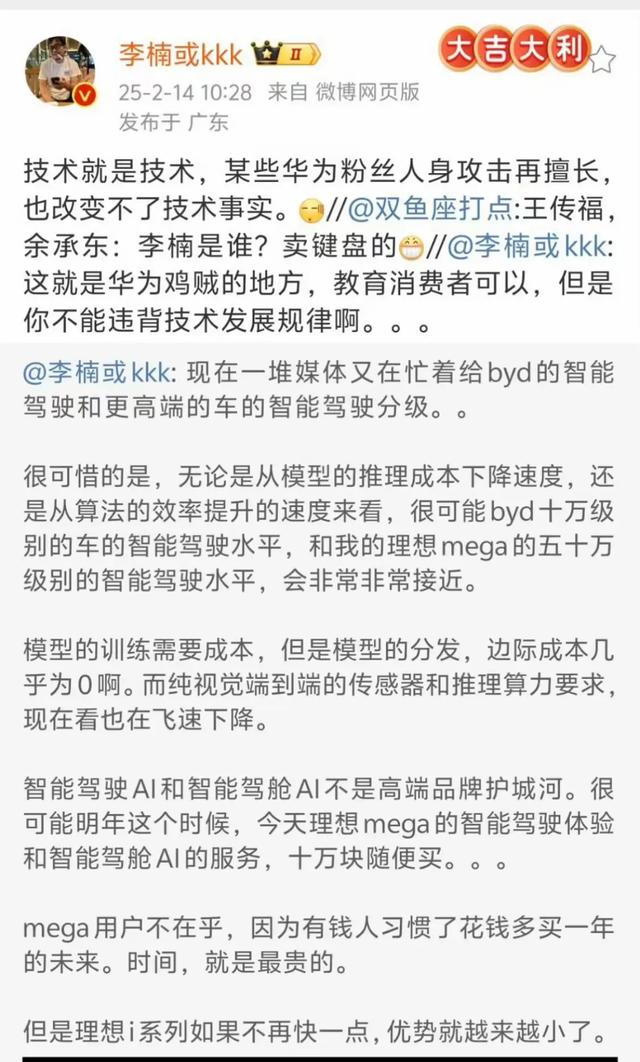

李楠作为前魅族高管,曾多次以“行业观察者”身份发表争议言论,其核心目的实为争夺智能汽车行业的话语权。他曾公开建议小米汽车放弃高通改用华为芯片,并多次强调“华为模式”的独特性。此次针对华为与比亚迪的对比,实则是借两大巨头之争,为自身关注的“端到端AI智驾”路线造势——理想、小鹏等车企正以此技术挑战华为的“规则+AI”方案,而比亚迪的全民智驾战略可能威胁到这一技术路线的市场空间。

深层动机:

1. 技术站队:李楠推崇的“端到端AI”路线(如理想、小鹏)需要更多舆论支持,而华为与比亚迪的路线差异为其提供了切入点。

2. 资本博弈:比亚迪市值暴增1376亿、华为智驾估值超千亿,两大巨头的市场动向直接影响投资者对新兴技术路线的信心。

二、“10万 vs 50万”争议:技术真相还是舆论操控?

李楠称“比亚迪10万级智驾接近理想MEGA 50万级”,这一言论引发轩然大波,背后涉及两大核心矛盾:

1. 技术定义权之争

- 华为与比亚迪对“高阶智驾”的定义截然不同:华为强调L3级以上的安全冗余与全场景覆盖,比亚迪则将“高速领航”等L2+功能定义为“高阶”,并通过低价策略实现普及。

- 数据比较:华为ADS年度智驾里程12亿公里,比亚迪L2级智驾车型保有量超440万辆,但后者数据多来自基础功能。

2. 成本与体验的平衡陷阱

- 比亚迪的“天神之眼”系统在10万级车型中搭载12个摄像头+5颗毫米波雷达,硬件配置看似“堆料”,但算法依赖外部供应商(如Momenta、大疆),与华为的全栈自研存在差距。

- 理想MEGA的端到端AI虽宣称“体验跃升”,但用户实测显示其系统在复杂场景仍频繁降级,甚至出现“斑马线前加速”等安全隐患。

李楠的逻辑漏洞:将“硬件参数接近”等同于“技术水平相当”,却刻意忽略算法成熟度、数据训练量、安全冗余等隐性成本。

三、品牌光环与舆论扭曲:华为的“信仰溢价” 与比亚迪的“性价比霸权”

1. 华为的“心智占领”

- 消费者对华为智驾的信任源于其通信技术积累与“不造车”的生态定位,即使赛力斯车型的机械素质曾遭质疑,但“华为inside”标签仍能拉动销量。

- 余承东公开暗讽比亚迪“凑合能用”,实为巩固华为在高端市场的技术话语权。

2. 比亚迪的“普惠降维打击”

- 比亚迪通过全产业链优势将智驾成本压至极致(如7.98万元的秦PLUS搭载高速NOA),倒逼行业进入“免费智驾”时代,直接威胁依赖智驾溢价的车企(如小鹏、特斯拉)。

- 资本市场用脚投票:比亚迪港股5日涨幅22.11%,而小鹏、特斯拉同期暴跌。

舆论战的本质:华为需要维持“技术至上”的品牌光环,而比亚迪试图用市场规模重新定义行业标准。

四、行业暗战:谁在害怕比亚迪的“智驾平权”?

1. 新势力的生存危机

- 小鹏MONA M03顶配版(15.58万元)的城区NOA功能本是其护城河,但比亚迪10万级车型的“高速NOA+自动泊车”直接击穿价格底线,导致其订单比例不足10%。

- 特斯拉FSD入华后若定价6.4万元,将面临“比华为贵、比比亚迪功能少”的尴尬。

2. 传统车企的转型焦虑

- 长城、长安等车企被迫加速智驾研发,但自研成本高企,部分企业选择“贴牌华为”或采购大疆方案,进一步丧失技术主导权。

李楠的潜台词:若放任比亚迪定义“智驾普惠”,端到端AI等技术路线可能失去资本与市场支持。

【结语与讨论】

李楠的言论撕开了智能汽车行业最血腥的真相——**技术路线可以迭代,但舆论战场没有亚军**。当比亚迪用价格改写规则、华为用信仰收割溢价,消费者究竟是“普惠智驾”的受益者,还是企业博弈的试验品?

投票与互动:

- 支持华为“安全至上”路线?还是力挺比亚迪“全民智驾”?

- 你认为10万级智驾真能媲美50万级技术吗?

(评论区已开放,拒绝水军,理性讨论)