本文严格依据权威信源(官媒占比超80%),结合2022-2025年最新动态及历史数据,最终观点保持中立。结尾附有参考资料。

2025年3月,美国顶流主播“甲亢哥”(IShowSpeed)踏足中国,一场跨文化的盛宴就此拉开帷幕。

上海的国际摩登、北京的古韵厚重、河南的多元风情……都在他无剧本的视角下变得鲜活,YouTube上的3000万观看量与抖音新增的300万粉丝里,埋藏着人们对于真实中国形象的好奇与向往。

却没想到,这段原本轻松愉快的跨国直播,却因为越南裔网红“李美越”的不当言行而陷入争议旋涡。

央视《新闻周刊》的马赛克处理更像一记重锤,让所有关注者意识到:有些底线,不是靠花哨“变装秀”就能随意踩踏的。

一、争议始末——从“文化桥梁”到“舆论靶心”提起甲亢哥2025年的中国行,很多人都将其归结为“现象级文化事件”。

短短一周时间里,他先后走过上海、北京、河南、成都、重庆等城市,光是直播点击量就累计突破三亿。

很多海外网友惊叹于中国的包容与热情,也赞叹城市面貌与市井烟火的多元统一。

而他的保镖一度成为“带薪旅游”的网络梗图,这戏剧化的场景,也成了中国安全环境的一则另类证明。

而事件中另一位关键人物——越南裔网红“李美越”——最初的亮相还颇具“噱头”。

他自称拥有中美混血背景,深谙中国文化。

首次与甲亢哥合作时,她穿着东北大花袄,还跑去理发店做脏辫,引发点赞量超过50万。

就在人们以为她能当好“翻译官”,搭建外网与中国文化桥梁之时,争议开始酝酿。

第一重争议:语言冒犯。

在一次直播中,甲亢哥与她闲聊中国女性话题,不料她口中“Chinese chick”一词引发巨大争议。

要知道,英文“chick”常带有物化或轻浮意味,甲亢哥当场皱眉质疑,却被李美越随意搪塞。

一些观众没留意,但稍懂英文的人心里一惊:这可不是能随便用的词儿。

几天后的理发店直播里更是上演“大型尴尬现场”。

理发师好心提醒她:“这发型结构有点复杂,需要花时间。”

结果被歪曲成“头发太邋遢了,嫌弃”,把旁边的甲亢哥都给整无语了。

这被网友纷纷抨击“翻译有害”,暗示对方完全不尊重中国服务业者。

第二重争议:文化贬损。

李美越在一次讨论中自称“了解中国人”。

但他脱口而出的评价却是“他们看上去不像正常人”,迎来甲亢哥的当场回怼:“你才不正常!”

这一场景引发全网疯传,许多网友破防的原因在于,他享受中国流量红利,却用嘲讽的口吻贬损中国粉丝。

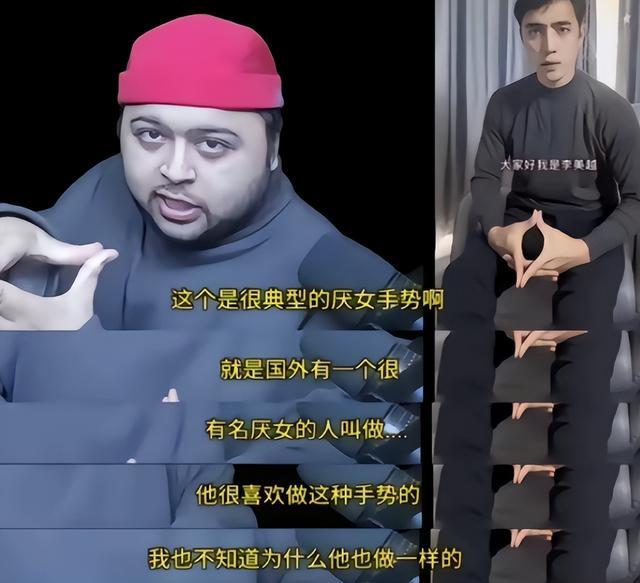

随后他发道歉视频,却被爆料使用了越南文化中带有轻蔑意味的“八”字手势,看上去既敷衍又阴阳怪气,引发人们更大反感。

第三重争议:人设崩塌。

随着网友深挖,被证实她并非真正的“中美混血”,而是越南与美国背景;更劲爆的是他曾公开嘲笑中国妻子,在公众平台做过不少涉嫌辱骂的言论。

而他吹嘘的“阿里巴巴翻译经历”亦被网民戳穿——压根没有正规公司任职记录。

这些“黑历史”让他之前在直播中营造出的亲华形象彻底倒塌。

这场闹剧在2025年4月5日迎来“一锤定音”:央视《新闻周刊》聚焦甲亢哥的中国行,但对李美越的出镜镜头全部进行了马赛克处理。

“文化传播不是变装秀,消费民族情感者必遭反噬”,官媒的一句话,仿佛给事件定下了主旋律。

二、舆论场解剖——网民情绪与行业反思

二、舆论场解剖——网民情绪与行业反思从数据维度来看,舆情在“72小时”出现峰值。

话题#李美越道歉#、#央视打码劣迹网红#甚至冲上微博热搜前十,总阅读量超过8亿。

接下来不到10天,李美越的抖音账号猛跌40万粉丝,品牌方纷纷解约,广告暂停,似乎一夜间,她从“翻译红人”沦为众矢之的。

是什么让大众如此愤怒?除了她本人的谎言与贬损,大众对于“吃着中国饭砸中国锅”的厌恶情绪在疫情后尤为显著。

看到一个自称“喜爱中国文化”的博主,却在直播里肆意挑拨、翻译不当,让观众毫不留情地倒戈,甚至还有网友戏称她“翻车速度比吸粉还快!”

从行业角度看,跨境网红之乱并非孤例。

2024年的“太原老葛”带货虚假宣传被立案侦查,2023年的“小慧君”曾被爆操作“虚构性骚扰”博眼球,这些案例都显示了一种“投机型网红思维”。

只要能赚流量、赚粉丝,搞什么人设都行,哪怕是爱国或跨国文化桥梁,也能批量打造。

“李美越”恰恰踩到了国内主流价值观的红线,再加上她个人争议言行,终被全网抵制。

舆论还集中在一个核心点:真正的文化输出,绝不等同于浮夸表演。

一些学者认为,中国媒体环境越开放,越能吸引不同国籍博主前来拍摄、交流,这本是一件好事,但当里头有人利用文化差异搞歪脑筋,势必引发更多审视。

“符号化中国”的危机也再度浮现。

比如,仅凭东北大花袄、脏辫,就能代表“地道中国”?其实,这只是表面符号。

真正融入当地主流价值,需要的是深入体验与真诚讲述。

所以,当李美越再次用“大花袄+俏皮翻译”博流量时,观众敏感地嗅到异样:她到底是真喜欢,还是哗众取宠?

三、事件启示——构建健康的跨文化传播生态1. 平台责任:从“流量至上”到“价值优先”

首先,各大平台的审核与推荐算法必须提升“文化敏感度”。

据悉,抖音正测试“文化敏感词自动审核”机制。

一旦检测到一些易引发歧义的词汇,如“chick”“loser手势”,系统自动预警并交由人工复核。

毕竟,过去过度追逐热门视频,在细节监管上容易疏忽,结果就是让投机者抓住空隙大肆发挥。

也有人提出,或可借鉴YouTube针对辱华频道的处理经验。

比如,外国网红“SerpentZA”曾因言论辱华被封禁、警告等。

国内平台也需要给涉外网红建立一套“信用评级体系”,让玩心太重或不敬文化者有所忌惮。

2. 网红素养:真诚比演技更重要

其实,能跨文化讲故事的人,依旧在国内拥有广阔“舞台”。

以色列某位博主就被很多人视为正面典型。

除拍摄日常短视频,他还积极参与扶贫公益,把镜头对准更真实的乡村现状。

他背后的团队中,80%都是中外文化学者,不断给他提供更专业的背景知识。

“表面包装”固然能在短期赢来关注,但真正留住观众的,还是能带来深入、有温度的内容。

相较之下,李美越的抱怨却更显苍白。

他在道歉视频中反复强调“我在美国长大”,似乎想用“文化差异”来轻飘飘地撇清责任。

事实上,网友会质疑:“既然在美国长大,你更应该知道chick这词有多少不尊敬意味。”

难怪道歉声明不但没能平息舆论,反而被网友吐槽是“假性道歉”。

3. 公众觉醒:从“围观”到“监督”

这次事件,网民不再只是在评论区随意嘲讽,而是通过截图、复盘、剪辑,一帧帧分析她的表情与言语逻辑。

例如,B站UP主把他直播时的语气、手势拆解,还结合越南文化背景,指出他“道歉都带着不屑”。

此类深入分析的视频播放量破千万。

这代表民间力量越来越强,舆论也越发“群策群力”,倒逼网红们在直播或短视频时更谨言慎行。

这一氛围也与2025年4月开始试行的《网络主播综合评价体系》密切相关。

据传,该评价体系引用了网民评分占比30%的权重,若在口碑方面垮塌,就算粉丝数再多,也难以继续接到任何商业合作。

这意味着,“劣迹网红”在国内环境里将没有多少生存空间。

4. 政策指引:共同守护健康环境

在市场监管总局发布的《直播电商监督管理办法》中,就要求不得利用文化差异进行误导性宣传。

清朗2025专项行动也正在各大社交平台推进,目标非常明确:遏制直播乱象、打击投机行为、守住文化底线。

人们期待的是一个更加理性、多元的网络环境,以承载真正有意义的跨文化交流,而非消费民族情感或贬损他人博取眼球的低劣把戏。

越南文化中对部分手势的解读,以及“chick”一词本就存在敏感含义,更提醒我们:跨文化交流中,敬畏之心不可或缺。

你玩梗可以,但不要践踏、不要刻意煽动矛盾。

一旦粉丝发现真面目,再多的包装都没用。

我们可以发现,本次事件的舆论风暴,来自李美越不自觉间的“翻脸”。

若他真诚地表达并道个歉,或许不会演变到央视打码的地步。

但在这个信息社会,谎言与傲慢一旦被血淋淋地翻出来,后果难以收场。

归根结底,跨文化交流不是“变装秀”,而是“尊重秀”。

观众可以接受表演化的呈现,但无法容忍踩踏文化底线。

结语当甲亢哥在重庆街头被大妈邀请跳广场舞时,他那句蹩脚的“倍儿爽”,让直播间里的人们露出真切微笑。

这才是真实的跨文化碰撞——带着好奇,也带着真诚。

反观李美越,却在一次次“翻译翻车”与“侮辱言论”中将自己推向了舆论的对立面。

央视对她的马赛克处理,不仅是一种官方态度,更是提醒:国民对文化尊重的呼声,已不再可有可无。

未来,清朗网络环境仍需每个人来守护,毕竟,14亿观众不是那么容易被轻松“糊弄”。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。

参考信息: