随着全球能源转型进程的加速推进和环保需求的日益提升,水系锌离子电池凭借其高安全性、环境友好性和低成本等显著优势,成为储能领域的研究热点。然而,锌负极在实际应用中仍面临析氢反应、腐蚀以及锌枝晶生长等严峻挑战,严重制约了其商业化应用进程。尽管科研人员已提出电极表面修饰、高浓度电解液设计和基底结构优化等多种解决方案,但这些方法往往存在保护效果有限、成本高昂、动力学性能欠佳以及可操作性不足等局限性。值得注意的是,亥姆霍兹双电层的动态协同作用是实现锌离子均匀沉积的关键所在,而现有研究对双电层协同机制仍缺乏系统性认知。

针对这一科学难题,郑州大学蓄能锌锋团队创新性地提出了亥姆霍兹平面重构策略。该策略通过内外亥姆霍兹平面的协同调控,优化了锌离子剥离/沉积过程中的界面化学环境,从而有效抑制副反应和枝晶生长,最终实现了锌负极的高可逆性和长循环稳定性。该团队由郭玮和付永柱两位指导老师以及孙文轩、李增光、杨启龙、王志凌等学生组成,他们通过引入吡啶氮氧化物(PNO)作为电解液添加剂,成功实现了外亥姆霍兹平面(OHP)和内亥姆霍兹平面(IHP)的双重重构,显著优化了锌负极/电解液界面环境。

研究表明,微量PNO添加剂不仅能够显著改变锌离子的配位环境,重组OHP中的溶剂化鞘结构,同时PNO分子还能优先吸附在负极表面,有效取代IHP中的活性水分子。这种OHP和IHP的协同调控机制促使锌离子沿Zn(002)晶面实现致密沉积,并显著抑制了由活性水引发的副反应。这一突破性研究成果已在化学领域顶级期刊发表3篇高水平论文,为水系锌离子电池的发展提供了全新的解决方案,有望推动新能源行业的技术革新和产业升级。

要点一:

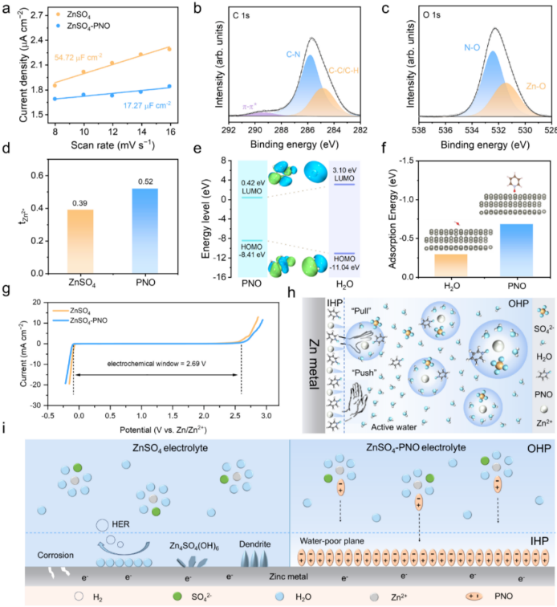

在水系电解液中,锌金属的化学腐蚀是一个热力学自发过程,其根源在于负极界面亥姆霍兹层中的高活性自由水。研究团队通过引入吡啶氮氧化物(PNO)添加剂,系统探究了其对溶剂化结构的调控机制。核磁共振谱图显示,PNO的加入使1H峰化学位移显著增大,67Zn信号峰向低场偏移,表明PNO与Zn2+存在强相互作用。拉曼光谱中1017 cm−1特征峰的蓝移进一步证实了Zn2+-PNO配位作用。傅里叶变换红外光谱揭示了氢键网络的重构:与纯电解液相比,ZnSO4-PNO体系中强氢键和弱氢键比例降低,中等强度氢键比例增加。密度泛函理论计算表明,PNO不仅破坏了原有氢键网络,还在PNO与H2O间形成新氢键,同时减少了Zn2+周围配位水分子数量,形成了[Zn(H2O)4(PNO)SO4]为代表的新型溶剂化鞘结构。这些发现从分子层面阐明了PNO对溶剂化结构的调控机制,为抑制腐蚀和优化界面工程提供了理论依据。

要点二:

电化学性能测试显示,添加PNO的电解液表现出显著降低的双电层电容(17.27 μF cm−2),远低于纯ZnSO4电解液的54.72 μF cm−2,这一现象证实了PNO分子在内亥姆霍兹平面(IHP)上的特异性吸附。X射线光电子能谱分析进一步表明,PNO分子在充放电过程中能够稳定地锚定在锌负极表面。此外,ZnSO4-PNO电解液的锌离子迁移数提升至0.52,相较于空白电解液的0.39,显示出PNO对界面Zn2+传输动力学的促进作用。理论计算研究同样验证了PNO分子在锌表面的优先吸附倾向。这种在IHP中的特异性吸附行为有效减少了负极表面活性水的比例,为抑制副反应创造了有利条件。

要点三:

PNO添加剂通过重构OHP和IHP,显著减少了界面水和溶剂化水,有效抑制了锌负极的化学和电化学腐蚀。Tafel测试表明,ZnSO4-PNO电解液的腐蚀电流密度(0.91 mA cm−2)显著低于纯ZnSO4电解液(1.72 mA cm−2),同时腐蚀电位负移,证实了PNO的腐蚀抑制作用。CA、SEM和XRD测试表明,在ZnSO4-PNO电解液中,锌离子倾向于形成尺寸更小的晶核,且在成核后表现出稳定的三维扩散行为,促进了锌离子优先沿(002)晶面均匀致密沉积。原位光学显微镜观察进一步证实,ZnSO4-PNO电解液在整个电沉积过程中始终保持致密均匀的沉积形貌,未出现明显的突起或枝晶,充分证明了PNO对锌沉积行为的有效调控。

要点四:

为验证PNO添加剂对锌负极性能的提升效果,研究团队系统组装了Zn||Cu非对称电池和Zn||Zn对称电池并进行测试。结果表明,采用ZnSO4-PNO电解液的Zn||Zn对称电池表现出优异的循环稳定性。在1 mA cm−2/1 mAh cm−2的常规条件以及10 mA cm−2/10 mAh cm−2的高电流密度和高面容量条件下,该体系均实现了高度可逆的锌离子沉积/剥离过程,其累积容量显著高于纯ZnSO4电解液体系。此外,Zn||Cu非对称电池在5 mA cm−2/1 mAh cm−2条件下实现了1000次的长循环寿命,平均库仑效率高达99.6%,显著优于纯ZnSO4电解液体系。这些结果充分证明了PNO添加剂在提升锌负极可逆性和循环稳定性方面的显著成效。

要点五:

为验证所设计电解液的实际应用潜力,研究团队以蒽醌(AQ)为正极材料,构建了Zn||AQ电池体系并进行性能测试。结果表明,采用ZnSO4-PNO电解液的电池在0.2 A g−1电流密度下循环500次后,仍有82%的容量保持率,显著提高了Zn||AQ电池的循环稳定性。更为重要的是,即使在22 mg cm−2的高活性物质负载量和软包电池中,基于改性电解液的Zn||AQ电池仍展现出优异的循环性能,充分验证了其在实际应用中的可行性。

全文小结:

郑州大学蓄能锌锋团队创新性地引入具有强电子供体特性的PNO添加剂,通过协同调控外亥姆霍兹平面(OHP)和内亥姆霍兹平面(IHP),实现了锌离子的均匀沉积和负极稳定。综合实验表征与理论计算结果表明,微量PNO的引入不仅有效重构了OHP中的溶剂化环境,还通过选择性吸附在锌负极表面,在IHP中形成了稳定的分子自组装保护层。这种双重调控机制促进了锌离子沿(002)晶面的均匀致密沉积,同时显著抑制了由活性水分子引发的副反应。得益于这一创新策略,采用PNO添加剂的Zn||Zn对称电池展现出卓越的循环稳定性。此外,基于改性电解液的Zn||AQ电池也展现出优异的长循环性能,即使在22 mg cm−2的高活性物质负载量和软包电池中,仍表现出卓越的循环稳定性。该团队这一研究为设计高性能、实用化的先进水系锌离子电池电解液提供了重要的理论指导和实践参考。