2024年初,葡萄君曾问腾讯高级副总裁马晓轶,如何看待全球游戏行业大裁员的状况。他说,这是因为很多公司都在做聚焦,在取消中间位置的产品:

“那些只能在品类里排到前十,永远没有机会挑战第一第二的,只是为了取得一些短期收入的项目,还不如不做。”

如今一年过去,近20家位居二线的上市游戏公司预告自己2024业绩亏损;聊过不少从业者,我发现中规中矩的产品纷纷折戟,游戏公司中层员工的处境越来越难;一位融资数亿创业公司的老板更是跟葡萄君撂下一句话:未来的游戏行业,只有头部大作和小游戏。

无论是从业者,还是产品、公司,游戏行业的中间层,正在承受前所未有的压力。当下的中国游戏圈,没有「中产」。

01 鲤鱼跃不上龙门过去几年,行业里有太多100多人的公司加大投入,本想扶摇直上,却不幸飞流直下的故事。

某家公司做过总流水超20亿的数值卡牌,员工一度超过150人,还拒绝过腾讯估值4个亿的投资。老板说自己当时有种错觉:创业就和《勇者斗恶龙》差不多。“既然我从10个人到20个人能做成,那么坚持下去,到100个人、500个人,也就是早晚的事”。

然而转型自研自发后,他们的几款重点3D项目,一个都没做出来。

二次元项目烧了4000多万,发现招不到好的美术,卷不过大厂,少量投放ROI能做到120%,但一放量就没利润;SLG项目买量压力太大,150-160块一个A,大几十万花出去,一个服务器还要前后3天才能导入5000人,新进用户永远觉得没人,留存自然不行。

做了几年,烧了2个亿,老产品收入骤减,最后他们裁到了十几个人,All in的赛道也改成了小游戏。

另一家知名公司,做过月流水超千万的内容型游戏,还先后拿了腾讯和几家互联网大厂的投资。在行业最热的时候,网易拿3倍工资挖他们的人,从上到下;眼看身边小项目的二代都在升级画面,应届生也都非大项目不去,他们决心押注3D。

那时他们曾有一种错觉:只要提升工业化能力,就能跨越手游市场的门槛,自己距离下一个阶段很近。

该公司老板回忆,新项目做过一轮万人级付费测试,次留80%,ARPU也很好看。有发行出了4000万的版权金+预付,但团队拒绝了,因为觉得月流水至少能做到5000万。“已经开香槟了,说句不好听的,我都开始看车了。”

但上线后他们发现不对:“很多玩家充钱只是为了拿双倍返利,然后玩一个月就跑路。”游戏自身的问题,叠加外部竞品,导致数据迅速崩盘。而当连续几款产品都出师不利,在8年花了3个亿后,他们把团队裁得只剩十几人,主要靠老产品续命。

“那段时间,我已经有了焦虑躯体化的症状,和投资人打电话都是哭着打,只能说效果拔群……当年出去融资,说自己估值8个亿,别人都说你太谦虚。现在估值1个亿可能都没人愿意进。”

类似的,小厂一番豪赌,却突围失败的故事不知凡几。面对产能过剩、需求不足的市场,碰上成熟的技术周期,还想做出超越公司段位的爆款,确实太难了。

某大厂CEO说,光是产品难做还不够可怕,更可怕的是,现在的行业,头部大厂都在聚集资源,打造和维护虹吸一切的长青游戏。在他看来,长青游戏的可怕之处有几点:

第一,长青游戏一般是玩法驱动的大DAU游戏,以中小R付费为主,受宏观经济影响较小。

在他看来,大R付费类似逛奢侈品店,以前是无脑扫货,现在要精挑细选;中R付费类似去夜店,以前每周都去,现在每个月才去一次;小R付费则类似抽烟,除非穷得底掉,否则风雨无阻,不增不减。相对来看,长青游戏更不惧怕周期。

一名头部产品制作人推测,《金铲铲之战》的抗周期能力和棋牌游戏差不多

第二,长青游戏积累了大量内容和用户,因此跳出了流量平台的规则限制,保有足够的利润空间。

在他看来,广告平台是新游戏利润的拦路虎:”和理财产品差不多,银行利息3%,我只给你4%”,而且还不保本——平台案例永远能赚钱,而你永远在亏钱。但长青游戏不同,它的内容有很多人关注,因此平台会免费推荐,而非劫持相关流量,把它反过来售卖给你。

第三,长青游戏还要保持增长。一位大厂总经理感慨,当每个长青游戏都有增长KPI,而游戏总人口,游戏产业的市场份额并无变化,那一个强势项目只有卷死10个弱势项目,才能换来自己几个点的增长。

而残酷之处在于,在高度成熟的市场,恨不得每个主流品类都有几个斗宗强者,产出海量精品内容,供有经验的玩家反复横跳。把头部二游的春节版本内容全玩一遍,足以让阿宅在整个假期足不出户;四大国乙更是有超过20个野男人任君挑选;更不用说腾讯的N大天王,不知道横扫了多少玩法型游戏。

面对这种情况,不少老板发现了规律:与其做新项目赌概率,还不如指望老项目的增长。如马晓轶所说,成为大DAU游戏的机会越来越少,但头部大DAU游戏占据的用户数量反倒在增加,很多时候把人投入到最头部的产品,才是效率更高的选择。

某公司老板说,他们制作人想立新项目,但他觉得还不如大家拼尽全力,先把数据还不错的老项目运营10年:“否则创作虽然很爽,但要交作业的时候你会发现更难。”

还有老板说,某曾经畅销榜TOP 1,后来跌落凡尘的大厂爆款,被老板要求今年增长10倍。“你说难不难?但总比做一个成功的新游戏简单吧?”

过去一年,Supercell《荒野乱斗》各项指标都有多倍增长,远超他们的不少新作

而对个体而言,这种行业环境也大幅减少了上升通道,因为新项目、新岗位越来越少了。

某公司CEO所说,现在是赚不到钱的公司没钱投入,赚到钱的公司也不敢投入,“亏5个亿和亏10个亿区别不大,但赚5个亿和赚10个亿可差了一倍。”在他看来,米哈游并行这么多新项目实属反常。“我要是大伟哥,我肯定要把投入挪到老项目上,这样胜率更高……可能他们的愿景和我们不一样吧。”

当龙门越来越高,能跳上去的鲤鱼自然越来越少。不只一位老板感慨,在这个时代,要么All in,顶着降低的概率,继续博取巨额回报;要么投身小游戏,研究更极致的性价比;中等规模的投入,多半要迎接亏损的结局。

02 滑落轻而易举别看下面的朋友爬不上来,但中间的朋友,想滑下去可是很容易。

先说从业者的命运。曾几何时,大家认为只要在大厂当上制作人,就意味着爬上了天梯,能够决定资源的流向。但现在越来越多制作人,都发现自己的位子不太稳定。

某做出过畅销榜Top 3爆款的制作人,跳到大厂拿大IP做的新项目被砍,公司只提供降低两级,担任组长(如主数值)的选项;一位曾在海外做过3A的大厂制作人,也确实加入了一家上海四小龙担任组长——当僧多粥少,稍有风吹草动,跳槽就很容易降级甚至降薪。

还有不少制作人处在被时代淘汰的边缘。一名广州大厂的总监锐评,他们公司里有不少制作人,擅长的付费模式、系统和成长曲线都过时了,因此开始连续失败。如果不能持续学习,不玩游戏、不懂游戏,他们就是被撇掉的泡沫,唯有离开行业。

伴随行业的变化,用人要求也在发生变化。如今很多公司老板,都开始谈论点点、贝塔、疯狂游戏等京圈小游戏、出海公司的「Fail Fast」模式——拿出200万-300万,要求制作人用3-6个月出Demo,成功高额分钱,失败迅速淘汰。有传言称,某头部小游戏公司会拿30%的利润分给团队,其中一半分给制作人,爆款制作人一个月能拿600万-700万。但这种风险、利益均摊的创业者心态,很少有制作人能适应。

同理,一些在前几年人才战中加入小厂,借此升职加薪的游戏人,虽然履历不错,过往项目的流水也还可以,可一旦新项目成绩不利,再想跳槽,就会发现自己保不住当下的title。

某广州大厂主策这样告诉葡萄君

毕竟这两年,很多看起来必成的大项目最后都以失败、裁撤收场。这改变了很多游戏人的职业轨迹,也让很多人重新定位自己的位置。

一名流水超10亿公司的老板吐槽,产品月流水上千万,可一算利润几乎为零。最后一年的利润,就是被裁员工的年薪总和。这也难怪不少公司开始向工资更高的高管动刀,或者向反腐要利润。一个传言是,某头部大厂自降本增效后,高管只能享受550元/晚的差旅标准。

曾经进入大厂,几乎就意味着年薪百万的未来在向你招手。但现在,并不是进入大厂就能坐等鸡犬升天。

不少大厂员工都表示,去年公司的年终奖更加马太效应,像当年那样,未上线项目光凭大锅饭,就超过部分已上线项目的情况已不再有。至于怎么进入头部项目?那可着实需要些运气。

阶层滑落的逻辑,不只适用于个体,也适用于位于中间层的产品和公司。前两年西山居CEO郭炜炜和葡萄君说的一段话,可能戳中了不少人的痛点:

"一款普通产品的生命周期大概是两年,甚至更短,那如果公司一直在用新产品续命,这就意味着新产品一上线,公司就要开始准备下一款产品。一旦断档,公司就没了,这种状态没办法积累技术,培养人才,因为大家一直都在疲于奔命。只有做出一款能赚到足够多利润,活得足够长的超级产品 ,游戏公司才可能完成跃升和迭代。"

没有长青游戏,就没有根据地,只能打游击战。可打造长青游戏的前提,是先打造出爆款。而之前打造爆款的路径,又几乎全部失效了。

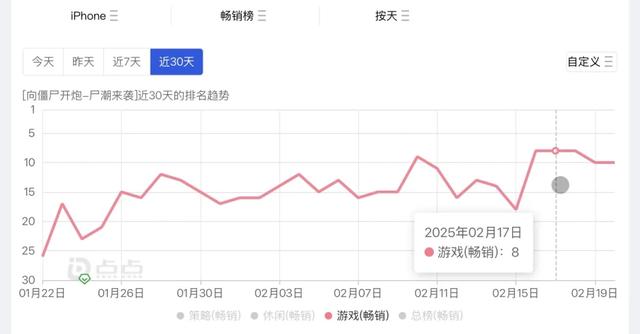

买量曾经是无数二线公司繁荣的王道。但如今,中重度小游戏正在抢占所有人的获量空间。星辰无双CEO濮冠楠说,《寻道大千》《向僵尸开炮》等头部小游戏的付费用户单价高达2000元-3000元,已经逼近手游中间值的3500元。这吃掉了不少二线手游的流量。

光看App Store畅销榜,《向僵尸开炮》的成绩也很可观

转型小游戏?用Game Trigger合伙人Chris的话说,国内小游戏已经卷到极致,门被牢牢焊死:

"大厂占据了主要的投放渠道,有时甚至不及利润率,宁愿亏损也要抢占市场,只为堵死小团队的机会……即便能突破一次封锁,要思考的是——你的商业模式能持续吗?只靠一款产品,后续没有清晰的方向,很可能就此停滞。"

在这条赛道,要和三七、4399比流量经营,还要和那些身段灵活的公司拼抓机会的眼力和手速。某家频出小游戏爆款的广深公司,所有人员都隶属中台,立项临时成团,指哪打哪,不少老板感叹学不来:这种组织架构简直是天生的换皮圣体。

一名老板说,他找高管研究了半年小游戏,最后决定只投入这一个人进去。“在我司,立项任何游戏我不想听到这个游戏如何如何买量——我不为买量立项游戏。”

可该立什么新游戏?很多二线公司一时陷入迷茫。对此吉比特董事长卢竑岩的观点是,只分析市场,只能做出平庸的产品。

“不少制作人还是抱有一个想法,先去分析下市场上有什么样的产品会比较受欢迎,然后当他们觉得好像研究明白了以后再去做产品,做完后再去测试一下,看看数据好不好。我对这种做法一直是持反对态度的。我在今年年初的时候就跟公司所有的制作人提到,后续会逐渐把这样的项目淘汰。”在卢竑岩看来,好的产品必须先打动自己。可在上一个时代,这是大家最不在意的事情。

这就是许多二线公司的尴尬:靠买量?抢不过小游戏;靠内容?做不出最好的作品。也不能说功力不再,毕竟偶尔也能找到狭窄的蓝海,做出一波流的小爆款,但剩下的游戏几乎上一款砸一款,最后发现只能靠日渐下滑的老产品续命,眼睁睁地从当下的江湖地位跌落下去。

当一个成功产品的利润,不足以填补几个失败产品的亏空,此前的开宝箱逻辑自然失效。这大概也是近20家上市游戏公司,预告自己2024业绩亏损的原因。

某公司CEO感慨,如今行业最大的难点是利润太薄,容错空间太小。一家上海大厂CEO也曾在朋友圈说,毛利率15%的产品已经是很好的产品。

03 摆脱中等收入陷阱偌大的中国游戏圈,当真容不下「中产」?应该不至于。但如果只把游戏当成生意,那大多数游戏公司,注定会掉进「中等收入陷阱」。

世界银行对这个词的解释是,中等收入经济体难以跻身高收入的原因,在于既无法在人力成本方面与低收入经济体竞争,又无法在尖端技术研制方面与富裕经济体竞争。放在游戏行业,后者是头部大作,前者则是小游戏。

在当前的供需环境,想要摆脱中等收入陷阱,恐怕不能靠生意逻辑,而是要靠创作逻辑。作为文创行业,游戏有一个天然的优势:不仅可以满足需求,还能创造需求。正如《流浪地球》《哪吒之魔童闹海》捅破天花板之前,没人料到中国科幻电影、中国动画还有这么强的爆发力。

当然,需求并不容易凭空创造,它需要深刻的理解、强大的能力。

某大厂老板认为,未来有资格突围的团队,不外乎三种:在AI时代发现了新的效率武器;创作的初心很纯粹,能做出风格完全不同的产品;在某个领域积累足够久,而且这个领域还值得继续耕耘。

其中,效率提升有其边界,风格成败有其概率,但积累永远不会有错。他认为当下的国内游戏行业可以参考日本,当人才流动率降低,积累更容易发生。“这样核心团队就不容易散。只要他们聚在一起,随着时间的推移就会越变越好。”

“变强的唯一办法,是一群人在一起做的足够久。”——游戏科学创始人冯骥

背后的道理很简单,积累得足够久,才能构筑高不可攀的壁垒——只要这个细分品类要满足的需求不会过时,也不会被其他品类轻易替代。

Dataeye CEO汪祥斌认为,如今想成功,就要做边际成本无限高的事情,让别人不敢跟,“否则你会发现利润率20%的时代已经过去了,只能接受6%-8%也得干。”

某大厂CEO则表示,如今「更」逻辑已经让位给「最」逻辑,团队需要适当缩圈。比如射击是公认的红海,做最好的射击游戏太难,做最好的战术竞技射击游戏也太难,那能不能像《卡拉彼丘》一样,试着做最好的动漫风战术竞技射击游戏?

一家中型公司CEO算过一笔账。如今年流水几个亿,人数几百人的游戏公司,可能还有200家左右。其中有10家公司有希望成为细分品类头部。这个过程需要极强的战略定力和业务能力,并付出至少3代产品的努力。而现在,不少公司已经完成了1-2代的积累,如果顺利,未来几年说不定会看到新的团队跻身二线。

对个体而言,积累也不会有错。游戏猎头Vivi说,现在不少高品质的主机项目,已经要求故事设定、关卡/战斗策划等关键人才,具备长期积累和深入钻研的背景。其中主剧情年薪在80万以上,最高可以到200万;具备国际审美和创意的主美也在百万以上。而且这样的需求直接指向老炮,可能只有35岁,甚至45岁以上的候选人,才有足够的资历。

魔方总裁张晗劲曾说,他们之所以能做出《暗区突围》,是因为即便没有大成,他们依旧做了快10年射击。"要说战略,无非是我们认定了自己要做什么,这个事我必须做。其他人做一样的事情和我竞争,没关系,我会做;其他人都不做这个事情,只有我一个人做,我也会做;这个事不一定一次成功,甚至不一定成功,我都会做。"

当积累足够,需要的只是一次机会;但如果积累不够,多少机会来了都没用。正如冯骥所说,"影响结果的因子太复杂,所以结果必然是不确定的。我们唯一能确定的是选择自己在做什么 ——做具体的事,做困难的事,做相信的事。"

04 结语:阶层不是意义的全部在人才战最凶猛的时候,一位老板和我见面的第一句话,是现在的行业看起来真令人不爽:"你不觉得好多SB都年薪百万了吗?"

如今回顾,当年的游戏行业造就了一种幻觉:公司只要努力,莉莉丝、鹰角近在咫尺;个体只要够卷,豪车、大平层唾手可得;团队只要够拼,做不出《原神》,也能做到《原神》的四分之一。

这种幻像让行业很有生机,但也很焦虑。比上不足,比下有余的中间层,更是争先恐后,都想再上一个台阶,生怕变成时代的弃子。时至今日,这种情绪仍有惯性。

在Chris看来,现在之所以大家还在卷,很多时候是因为没得选:个体不希望人生就这样停滞,小团队要拼一拼才能找到出路,大公司更不能没有方向,因为一旦失去目标,团队就容易土崩瓦解。"有些老板或许已经赚够了,不赌就不会输。但底下的员工呢?他们还没赚够。公司停滞,个人的前路也会被打断。"

正如人类学家Hadas Weiss在《我们从未中产过》所说,“自认为是中产阶级的人要比属于中产阶级的人多得多。无论是高于或低于中产标准的人,都会自我定位为中产阶级。”不少学者也认为,所谓的中产是一种幻象,它的存在,会让每个人都认为自己有机会成为或者保持中产,并持续为之努力。

当然,「想再上一个台阶」的想法不能说有错。但如果把人生的所有价值都锚定在这上面,恐怕风险有点大。毕竟一开始,很多人选择游戏行业,只是为了做自己喜欢的事情。

《光・遇》制作人陈星汉和我讲过一个故事。年轻时的他争强好胜,也赢得了不少竞争。但就读南加州大学后,一次活动他听同桌的校董们闲聊总统大选,边听边冒冷汗:

这边一对夫妇说我不选奥巴马,因为奥巴马要推广反石油法案,而美国西海岸所有的石油钻井都是我们家的;那边一对夫妇说我支持奥巴马,因为奥巴马要做医疗改革,我有50多家医院。

边上还有一对夫妇,我心想他们的财富我总可以理解吧,结果那个人开过3次太空船,是美国太空总署的发言人和指挥官。

我一下子觉得自己输在了起跑线上,这辈子都不可能成为这样的人。如果你在乎的人生是获胜,那这个东西是永无止境的,比尔盖茨上面还有贝佐斯,你永远不会快乐的。

如今时代的转折,让更多人想明白了这个道理。

一个之前性格开朗的北京大厂制作人,原本拿了顶流IP做开放世界,后来项目被砍,他在朋友圈里沉寂许久,有一天忽然发了一句话,来自《明朝那些事儿》:“成功的方式只有一个——按自己喜欢的方式去度过一生。”

一名大裁员之后转战单机,EA版本获得大量好评的游戏公司老板说,回头看,自己其实留下了最珍贵的东西。“我失去了公司规模、个人回报、心理健康,但作为一个创作者,我变强了。而且我有留在身边的朋友和合伙人,在这个行业里有很好的声誉。”

或许彻底摆脱跌落焦虑的方法,自始至终只有一个:相信快乐是一种选择,它只关乎我们自己。