1950年,溥仪所捐献的这件宝物,是价值连城、世间罕见的三联章,诞生于清乾隆年间,采用了极其珍贵的田黄石精雕细琢而成。

田黄石产自福建福州的寿山村,产量非常稀少,只有当地的一片长数里的稻田中才有这种石料,因此古来便有“一两田黄三两金”的说法。

相传乾隆年间,福建进贡了一块田黄石,乾隆见后十分喜欢,当即命内务府造办处将其雕刻成三枚印章。

值得一提的是,三枚印章是用一根石链连为一体的,因而又被称之为“三链章”。

更令人称奇的是,这根细细的石链竟也是用一整块田黄石精雕细琢而成的,采用的是当时最难的雕刻技术—雕链工艺。

这三枚印章当时是作为乾隆的私人印章制作的,其中一枚刻上了乾隆的年号。

据记载,乾隆对这三枚印章爱不释手,就连睡觉也要放在身边。乾隆死后,这套三联章又先后传了几任皇帝,最后传到了溥仪手中。

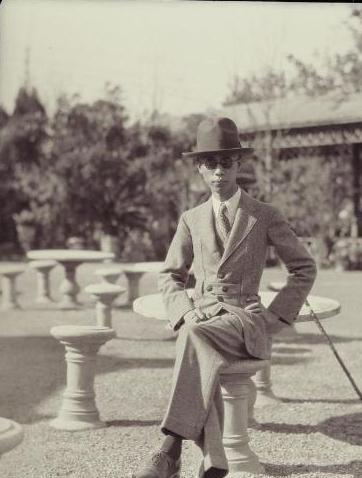

溥仪继位之时,清王朝已是一艘行将沉没的破船,即将被革命的浪潮所淹没。溥仪仅仅当了三年皇帝,就在外部的压力逼迫下,不得不退位。

溥仪退位之初,按照清廷与北洋政府之间达成的协议,仍然保留相关待遇和尊号。因此,溥仪关起门来依旧做皇帝。

但是由于经济来源有限,溥仪这个皇帝当的也是十分的困难,为了维持奢靡的生活,他打起了皇宫里宝贝的主意。

溥仪以赏赐为名,将一些珠宝、文物偷运出宫,大肆变卖,致使很多珍宝散落民间,甚至流到海外,造成了不可估量的损失。

1925年,冯玉祥占据北京,对于紫禁城内的小朝廷很是不满,不顾之前的北洋与清廷签订的协议,派兵强行将溥仪赶走。

临走前,溥仪还不忘偷偷带走了一些文物,其中就包括价值连城的三联章。

溥仪和他的祖先乾隆一样,对于这套三联章也是视若珍宝,为了不引起不轨之人的歹心,溥仪特地将其缝进了自己贴身的衣服里,时时刻刻随身携带。

无论是成为日本人的傀儡,还是当苏联人的战俘,这套三联章都一直陪伴着溥仪。

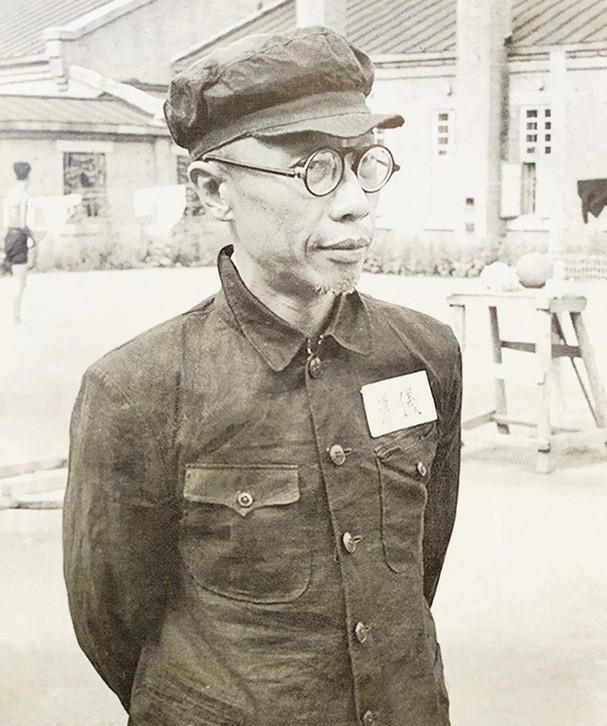

1950年,根据苏联同我国达成的协议,一批战犯被引渡回国,其中就包括在苏联滞留五年之久的溥仪。

被押送回国的溥仪,背上了沉重的思想包袱,害怕人民政府会处决他。

特别是抗美援朝爆发后,溥仪更是提心吊胆,他认为之所以没有立即处决自己,是因为抗美援朝的缘故,一旦志愿军取得胜利,说不定就是自己归西的日子。

为了保命,溥仪绞尽脑汁的想着办法,他想起在苏联时,为了博得苏联人的好感,曾经向苏联献过一批珍宝,于是打算故伎重施,用这个方法保住自己的小命。

问题是当时溥仪随身携带的珍宝除了三联章外,其余都藏匿于皮箱的夹层内,想要在众目睽睽之下取珍宝,实在是有点太尴尬了。

无奈之下,溥仪只得将那套三联章献出,这可是他的心头肉,想要拿出来,溥仪还真舍不得。

然而,溥仪仔细权衡了利弊,珍宝和性命相比,还是差了点,于是他打定主意,立即写了一封信,表示自己愿意献出三联章,以此来立功赎罪。

写完信后,溥仪一狠心一咬牙,撕烂了自己的衣服,取出了三联章,随后将信和三联章一起,交给了看守。

宝献出去了,溥仪的心却一直在焦急的等待。然而,一天,两天……一连好几天都是杳无音信。溥仪沮丧极了,他甚至怀疑是看守私吞了那套三联章。

就在溥仪沮丧之时,战犯管理所的所长主动找到了他,告诉他信和三联章,自己全都收到了,并已经转交给国家。

所长还表示,国家看中的并不是几件珍宝,而是溥仪是否能改造好。

这番话令溥仪十分惭愧,不仅主动上交了藏匿的珍宝,还积极改造,最终被提前特赦。

溥仪上交的那套三联章,最终重回故宫。如今的三联章正静静的躺在展览柜中,静静的向人们诉说着它身上曾经发生的故事。

三联章虽然只是一套小小的印章,但它反映的却是一个时代的缩影,见证着一个皇帝变为公民的心路历程。