“医生,我家宝宝的大排畸通过了吧?”

超声室外的走廊里,一位孕妈小心翼翼地看着单子,满脸写满担忧。

医生点点头后,她却依然紧张,忍不住又问:“这些结果都正常吗?

宝宝真的没问题吧?”

类似的场景每天都在上演。

对于很多孕妈来说,大排畸这个词不仅有点陌生,还伴随着一丝隐隐的恐惧。

这究竟是什么检查?

22张切面图到底是看了些什么?

是否真的可以帮我们排除隐患?

今天,我们就跟着一位超声医生的视角,走进一场“大排畸”,看看这22张图片怎么看透一个宝宝的健康密码。

大排畸其实是孕期中一个非常重要的超声检查。

普通人习惯称它为“大排畸”,而在医生的专业用语里,它叫系统超声检查,它通过一台机器和一个小探头,仔细观察胎儿身体的各个部分是否有明显的结构异常。

从医学角度来看,大排畸能早期发现包括脑部、心脏、四肢、脊柱等部位的发育问题,帮助医生和父母更好地决策下一步的治疗或观察计划。

一般来说,这份“大检查”需要在孕20到24周进行。

这个时间段,宝宝发育已经相对稳定,但空间又还足够开阔,超声光束可以更清晰地穿透到宝宝的各个部位。

另外,进行大排畸时,建议选择有产前筛查资质的医疗机构,可以保障检查的准确性和全面性。

那么,具体来说,这22张切面图都看了哪些内容呢?

其实,这些切面图是医生们通过多年的积累总结出来的标准化视角,涵盖了胎儿的头部、脊柱、胸腔、腹腔以及四肢等重要部位。

比如,头部切面图可以观察到大脑镜、大脑脚、小脑结构,这些能帮助医生排除脑部发育异常的风险。

而通过胸腔的四腔心切面图,医生可以检查宝宝的心脏腔室是否对称、主动脉是否发育正常。

同样,腹腔检查会关注宝宝的脐静脉、门静脉等发育状况。

脊柱部分则可以确认是否有明显的缺陷,比如脊柱裂。

四肢的切面图可以精确地测量宝宝肱骨、股骨的长度,并确保没有肢体发育过短的情况。

每一个切面实际上就像一道窗户,通过这些窗户,医生仿佛伸手“触碰”到了宝宝的身体,牢牢把住胎儿健康的第一道关卡。

为什么大排畸更适合安排在20至24周呢?

主要是因为这个时期胎儿发育进入一个关键阶段。

20周前,很多器官尚未完全形成,超声设备很难获得清晰的数据。

而超过24周之后,宝宝在妈妈肚子里的活动空间变得更小,可能影响到检查结果的完整性。

此外,孕妈们需要知道,这次检查不仅仅是医生的“任务”,你们的配合也很重要。

比如,在检查前一两天,可以少量补充水分,帮助检查更顺利。

到了医院后,不要过于紧张,放松的身体状态更有助于超声探头的操作。

需要注意的是,大排畸并非可以排除所有问题,但它是目前孕期中最靠谱的一项筛查手段。

通过它,医生可以提前发现一些常见的大缺陷,比如大面积脑积水、心脏缺陷、严重的四肢发育问题,甚至一些致命性综合症。

如果能够及早发现并干预,宝宝健康的保障会更高。

很多孕妈都会有这样的疑问:“22张切面里,到底医生在看什么?

”其实,超声医生在检查时,重点关注的是九大核心区域,比如:

1. **脑部发育**:通过多个切面观察胎儿大脑,重点在于确认是否存在脑积水或大脑畸形。

2. **颜面部**:检查面部轮廓是否完整,以及鼻骨、上下唇是否正常发育,比如排除“唇腭裂”的风险。

3. **心脏**:作为胎儿的动力核心,四腔心切面、血流观察是最重要的内容之一。

4. **脊柱**:连续性、完整性直接决定了宝宝未来的健康状态,比如是否有明显的裂开或缺陷。

5. **腹腔器官**:比如肝脏、胃泡、脐带的发育情况,一些先天性疾病或异常也可能通过这个途径提前发现。

6. **四肢测量**:明确手臂、大腿等部位长度,确认有无明显发育迟缓或畸形。

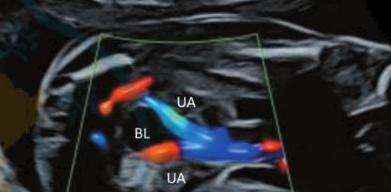

7. **肾脏与泌尿系统**:通过双肾切面和膀胱血流,可以发现是否存在阻塞或任何功能性缺陷。

8. **脐带和胎盘**:胎盘附着点和脐带流量直接影响宝宝的营养供应,任何异常都需要重点排查。

9. **胎儿性别(可选项)**:如果孕妈有需求,医生也可以尝试观察胎儿性别,但这通常不是大排畸的核心任务。

对于每一位期待宝宝出生的家庭来说,大排畸不仅是一项检查,更是一份安心。

22张图片,既是超声医生精挑细选的观察视窗,也是对胎儿健康的全面评估。

当然,检查结果正常并不意味着宝宝一定没有任何问题,医学从来没有百分之百的保障。

但大排畸却让我们能够更早发现风险,更有准备地迎接一切挑战。

愿每位孕妈都能顺利通过大排畸,迎接一个健康的小生命。

宝宝的成长道路漫长而精彩,而这一次检查,就是人生的第一步。