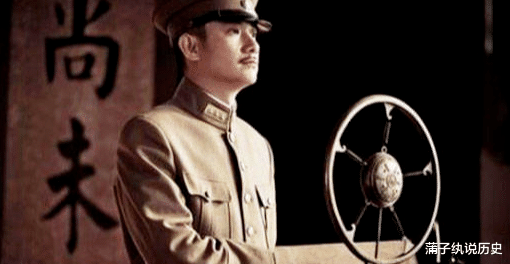

在 20 世纪的中国历史长河中,张学良无疑是一位极具传奇色彩且影响深远的人物。他的一生,与时代的风云变幻紧密相连,而西安事变,更是他人生中浓墨重彩、改写历史轨迹的关键篇章。

少帅初立:背负家国重任

1901 年,张学良出生于辽宁台安,是奉系军阀张作霖的长子。成长于动荡的北洋时代,张学良年少时便接受军事教育与新式思想熏陶。1920 年,从东三省陆军讲武堂毕业后,他凭借卓越军事才能,迅速在奉军中崭露头角。

1928 年 6 月 4 日,张作霖在皇姑屯被日本关东军炸死。年仅 27 岁的张学良临危受命,主政东北。面对内忧外患,张学良展现出非凡决断力,同年 12 月 29 日,毅然宣布东北易帜,接受南京国民政府领导,实现了中国在形式上的统一。这一举措,彰显了他维护国家统一的坚定决心,也让他成为手握重兵的东北少帅,肩负起守护家国的重任。

山河破碎:无奈中的挣扎

然而,平静并未长久。1931 年 9 月 18 日,日本关东军蓄意炸毁沈阳柳条湖附近日本修筑的南满铁路路轨,并嫁祸于中国军队,悍然发动“九一八事变”。张学良执行蒋介石的不抵抗命令,东北军撤至关内,短短 4 个多月,东北三省全部沦陷。

这一决策使张学良背负“不抵抗将军”的骂名,全国民众的指责如潮水般涌来。但少有人知,张学良内心的痛苦与无奈。他深知东北军与日军实力悬殊,同时也受制于蒋介石的命令,被迫做出这一艰难抉择。此后,张学良的东北军被调往西北“剿共”。远离家乡的东北军将士们,对日本侵略者的仇恨日益加深,他们渴望打回老家,收复失地。这种情绪在东北军中蔓延,也深深刺痛着张学良的心。与此同时,全国范围内的抗日救亡运动风起云涌,“一二·九运动”中,学生们高呼“停止内战,一致抗日”的口号,让张学良看到民众的力量,也更加坚定了他抗日的决心。

思想转变:探寻救国之路

在西北的日子里,张学良与红军的接触,让他的思想发生了深刻转变。1936 年 4 月 9 日,张学良与周恩来在肤施(今延安)举行秘密会谈。会谈中,周恩来向张学良详细阐述了中国共产党的抗日民族统一战线政策,分析了国内外形势,指出只有团结抗日,才能挽救民族危亡。张学良被共产党的真诚和抗日主张所打动,他认识到,国共合作是实现抗日的关键。

这次会谈后,张学良接受了中国共产党“停止内战,共同抗日”的主张,并表示愿意为抗日尽自己的努力。回到西安后,张学良与杨虎城进行了多次深入沟通。杨虎城同样对蒋介石的“攘外必先安内”政策不满,两人在抗日与逼蒋抗日的问题上达成高度共识。他们深知,要实现抗日,必须改变蒋介石的既定政策,而这需要非凡的勇气和坚定的决心。

兵谏壮举:西安事变爆发

1936 年 12 月 4 日,蒋介石亲临西安,再次督促张学良、杨虎城“剿共”。蒋介石的强硬态度让张学良感到绝望,他多次向蒋介石苦谏,劝其改变“攘外必先安内”的政策,联共抗日,但均遭到蒋介石的严厉斥责。在多次劝谏无果后,张学良和杨虎城决定采取“兵谏”的方式,迫使蒋介石停止内战,共同抗日。

12 月 12 日凌晨,西安的夜色被打破。张学良的东北军一部包围了华清池,蒋介石从睡梦中惊醒,匆忙翻墙出逃,最终在骊山的一块巨石后被搜获。与此同时,杨虎城的第十七路军控制了西安城,囚禁了陈诚、卫立煌等国民政府军政要员。随后,张、杨通电全国,说明事变动机是为了“改组南京政府,容纳各党各派,共同负责救国;停止一切内战”等八项主张。

西安事变的消息震惊了国内外。在国内,各方反应不一。国民党内部亲日派何应钦等主张“讨伐”张、杨,企图轰炸西安,置蒋介石于死地,以夺取统治权;而亲英美派宋美龄、宋子文等则坚决反对“讨伐”,主张和平解决,营救蒋介石。在国际上,日本企图借此挑起中国更大的内乱,以便扩大侵略;而英美等国则担心蒋介石被杀会损害他们在中国的利益,希望和平解决事变。

和平曙光:大局为重的抉择

中国共产党从全民族的利益出发,主张和平解决西安事变。周恩来等中共代表应张、杨邀请,于 12 月 17 日抵达西安。周恩来与张学良、杨虎城共同商讨,确定了和平解决的方针。同时,周恩来与蒋介石的代表宋美龄、宋子文进行了谈判。经过艰苦的努力,蒋介石最终接受了“停止内战,联共抗日”的主张。

历史铭记:精神永垂不朽

张学良发动西安事变,是在民族危亡的关键时刻,以非凡的勇气和坚定的决心做出的伟大抉择。这一事件促成了抗日民族统一战线的建立,为全民族抗战奠定了基础,对中国近代历史的发展产生了深远的影响。

张学良的一生,是充满曲折与传奇的一生。他在西安事变中的英勇表现,展现了他的爱国情怀和对民族命运的担当。尽管他为此付出了自由的代价,但他的功绩永远铭记在中国人民心中。他的精神激励着后人,在面对国家和民族的危难时,要敢于挺身而出,为了正义和真理,不惜牺牲个人利益。

西安事变已经过去多年,但张学良的名字和他所代表的精神,依然熠熠生辉。他的故事提醒着我们,要铭记历史,珍惜和平,为了国家的繁荣富强和民族的伟大复兴,不懈努力奋斗。