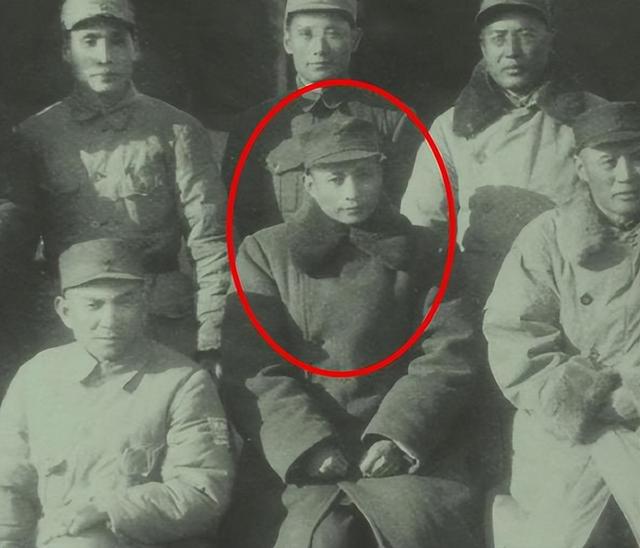

他并非战场上的指挥将领,却凭借高超的情报能力屡屡扭转战局,成为革命胜利不可或缺的力量,林彪感叹:一个他顶十万大军。

得知他被授勋为大校时,毛主席力排众议帮他连升两级。

从学子到侦察尖兵1910年,苏静出生在福建一个普通农民家庭。苏静的父母深知知识的重要性,即便生活拮据,仍坚持供他读书。

传统观念让家人一度希望他考取功名,继而光耀门楣。但苏静心中怀揣着更大的抱负,渴望看到更广阔的世界。高中毕业后,他考入漳州省立第八中学,接触到很多进步思想,特别是通过参与“反帝大同盟”,他逐渐了解了革命真理。

1930年,苏静进入师范学校深造,阅读了《共产党宣言》等进步书籍,对马克思主义产生了浓厚的兴趣。

“九一八”事变爆发,苏静毅然决定告别安稳的校园生活,投身革命事业,1932年加入了中国工农红军。

具备一定文化水平的他,被安排在部队负责文书工作。这份相对安逸的岗位并未满足他内心的抱负。他主动向上级申请,希望能参与更为重要的实战任务。经过几个月的观察,红军领导发现苏静不仅具备卓越的学习能力,且身手敏捷、头脑冷静,于是将他调入红一军团,担任侦察科参谋。

红一军团刚刚组建独立的侦察科,这支部队的主要任务是在长征途中勘探敌情、绘制行军路线图,并为主力部队提供战略决策支持。在这个岗位上,苏静充分发挥了自己的特长。

红一军团的队伍行军至腊子口一带时,正面临重重困难。敌人的封锁线几乎将红军逼入绝境,而地形复杂的腊子口更像是一道死门,随时可能将红军困在这里。在此危急关头,苏静挺身而出,带领侦察小组深入敌占区。

利用夜晚的掩护,悄无声息地穿越了敌军布下的重重哨卡,在崎岖的山道间不断探寻能够突破的通路。经过连续三天三夜的侦察与奔波,苏静终于完成了一份详尽的敌情报告,并标注出了一条可以绕过敌军火力网的安全通道。这份情报成为腊子口战役胜利的关键,让苏静在红军中声名鹊起。

在长征途中,苏静多次深入险地,与敌人斗智斗勇。他的工作看似平凡,却每一步都需要付出巨大的智慧和勇气。为了确保主力部队的安全行军,他往往会反复勘探同一个地点,有时甚至要在同一天内穿越同一片敌占区多次。他对敌情的判断一丝不苟,从不容许出现任何纰漏。

苏静的卓越表现赢得了红军将领的高度评价,让毛主席对他印象深刻,甚至和苏静及其侦察小组一起研究敌情。

为了让毛主席能够更加直观地了解战场局势,苏静每天清晨都会将最新的侦察报告和绘制好的地图交给主席过目。这些精心制作的地图,帮助红军更精准地制定战术,还被毛主席誉为“胜利的保障”。

东北战场上的情报奇才

东北战场上的情报奇才长征结束后,苏静投身到东北。这里刚经历过抗日战争,还没缓过劲,又迅速成为国共两军争夺的焦点。

蒋介石在美军支持下,调集大批精锐部队进攻东北,试图以最快速度控制这片战略要地。我军在东北尚未形成强大的军事力量,面对装备精良、兵力雄厚的国民党军队,只能采取灵活的战略周旋,以弱敌强。

此时的苏静,已经担任东北民主联军情报处处长一职。他常常通宵达旦地研究敌军动态,制定侦察计划,甚至亲自参与情报的获取与分析。他的沉着冷静与一丝不苟,让所有与他共事的人都佩服不已。

有一次,苏静通过无线电监听,截获了一份来自国民党军89师的绝密电报。通过仔细分析电文,他得知敌军计划在夜间对我军驻守的一个重要补给点发动偷袭。他立即将这一情报送到林彪司令员的案头。林彪在看完情报后,毫不犹豫地下令调兵遣将,将七个团的兵力悄悄布置在敌军必经之路的两侧。

当敌军89师在夜幕掩护下进入伏击圈时,林彪一声令下,全歼了敌军主力。战斗结束后,林彪将苏静叫到身边,称赞道:“这场仗打得如此漂亮,全靠你的情报及时!”

在这些惊心动魄的战斗中中,苏静逐渐成长为东北战场上一颗闪耀的“情报之星”。每当提到苏静的名字,大家总是感慨:“他就是我们看不见的护身符,有了他,我们就有底气打胜仗。”

苏静自己却从未将功劳归于己身,他总是说:“情报工作不是一个人的事,是大家共同努力的结果。”

辽沈战役中的幕后功臣1948年,东北的战火愈演愈烈,国共两党的决战已然拉开帷幕。辽沈战役作为解放战争的三大战役之一,注定成为改变历史走向的关键。

苏静是战役中不可忽视的一位幕后英雄。他没有直接在指挥部中决策,也没有站在战场前线冲锋陷阵,但却凭借敏锐的洞察力、卓越的情报能力和坚定的信念,为战役的胜利铺平了道路。

蒋介石为了保住国民党在东北的统治,指挥大批军队固守东北各战略要地。其中锦州是国民党军队控制东北的“咽喉”,地理位置尤为重要。蒋介石调集重兵守卫锦州,同时命令范汉杰死守该城,并调动十万援军从锦西、葫芦岛方向增援,企图解锦州之围。

锦州附近的地形对我军攻城极为不利,缺乏掩体的开阔地带让敌军炮火占据优势,我军则缺乏强大的攻坚装备和充足的补给,攻城部队伤亡日益加重。在多重压力下,林彪曾一度犹豫是否要继续强攻锦州,苏静的出现为战局带来了转机。

苏静以情报处长的身份,受命在锦州外围负责敌军动向的侦察和情报分析。他亲自带领侦察小组深入敌后,对敌军的布防情况进行详细勘察。每一次任务,苏静都身先士卒,与队员们一同潜伏在敌军阵地附近,仔细观察敌军的火力分布和增援路线。

他每天将最新的情报汇总,并绘制成详尽的地图,送往指挥部供林彪决策。林彪看着看着 详细的地图,连连感慨:“苏静的情报,胜过千军万马!”

在一次次深入敌后的侦察中,苏静发现,国民党援军在增援途中十分依赖既有的运输道路,而锦州城内的守军主要以制高点为防守核心。他结合这些情报,提出了一项具有战略意义的建议——采用“坑道战”战术。

在锦州城四周开挖大量坑道和交通壕,以此绕开敌军的火力压制,同时隐蔽我军的进攻路线,为攻城部队提供掩护。这一战术在当时极为大胆,也十分耗时,但苏静坚信这是最适合锦州战场的策略。林彪听取了苏静的建议,果断下令全军实施。

为了实施“坑道战”,苏静带领侦察队员们多次深入敌军阵地,观察地形、规划坑道位置。他和战士们一起挖掘坑道,检查坑道是否符合要求。当国民党守军发现时,解放军已经借助坑道悄无声息地推进到了城墙下。范汉杰看到这一幕,气得拍案大骂:“他们是从地下冒出来的鬼!”

锦州战役结束后,林彪对苏静的贡献高度评价:“这场战役的胜利,离不开苏静和情报处的无名英雄。他们不是在开枪,但他们的作用和前线战士一样重要!”

破格连升的背后故事1955年,中国人民解放军迎来了第一次军衔授予仪式。苏静的名字,也赫然出现在这次授衔名单中。但与其他将军不同的是,他的军衔并不是靠职务、资历自然得来的,而是因为一段鲜为人知的故事,获得了破格连升,最终成为开国中将。

苏静在授衔前的职位仅是情报部门的处长,根据当时的规定,像他这样的职位最高只能授予大校军衔。当最终的授衔名单呈交毛主席审批时,苏静的名字却被特别标注了出来——授予中将。

很多人都感到不解:苏静既没有率兵作战,也不是军区级别的高级指挥官,凭什么能够连升两级,一跃成为开国中将?

在那个讲究资历和军功的年代,连升两级几乎是破天荒的特例。毛主席亲自作出了回应:“苏静的功劳,不能用常规的战功来衡量。他所贡献的,胜过千军万马。”

这一切,还要从苏静的上司、人民解放军元帅罗荣桓的举荐说起。罗荣桓素来以公正严谨著称,他很少为下属的军衔问题奔走,但在苏静的事情上,却破天荒地亲自找到了毛主席。

他坚定地认为,苏静的贡献和牺牲,远远超出了他的职位和职能范畴,甚至在解放战争中起到了决定性作用,特别是在长征时期、东北战场以及辽沈战役中的卓越表现。他强调,虽然苏静没有亲临战场指挥作战,但正是他的情报,使得无数场关键战役得以取得胜利,减少了不必要的牺牲。

罗荣桓的推荐信并不仅仅是简单的赞誉,而是用事例堆积而成的铁证:

在长征时如何为红军绘制路线图,避开敌军伏击;

东北解放战争中,苏静如何破译敌军密码,为林彪指挥作战提供重要依据;

辽沈战役中,苏静大胆提出“坑道战”的战术建议,直接促成了锦州战役的胜利。

作为长征路上的老战友,毛主席对苏静的名字记忆深刻,回忆道:“长征途中,红军能突破重重封锁线,苏静功不可没。他是红军的眼睛,能让我们看清前进的方向。”

毛主席深知,一个优秀的侦察员和情报员,对革命事业的重要性不亚于一支千人之师。而苏静,不仅是优秀的侦察员,更是我军情报工作的奠基人之一。

苏静的谦逊低调使得他的许多事迹鲜为人知。在授衔前,从未主动向组织提过自己的任何贡献。罗荣桓深知苏静的性格,他主动与总参谋部取得联系,调阅了苏静的所有工作档案,并将这些资料汇总,亲手送到毛主席的案头。

毛主席翻阅着苏静的档案,脸上露出了欣慰的微笑。他对身边的工作人员说道:“像苏静这样的人,才是我们真正的英雄。他的贡献不仅是在战场上,而是贯穿于整个革命的胜利过程。这样的人才,授予中将,是对他付出的最好肯定。”

就这样,毛主席亲自签批,将苏静的军衔从大校直接提升为中将。

授衔仪式当天,苏静被正式授予中将军衔,全场响起了雷鸣般的掌声。苏静却显得十分平静,并未因此感到骄傲,而是将这份荣誉看作一份新的责任。授衔后对战友们说:

“军衔并不是我一个人的荣誉,而是我们所有情报战线战友共同努力的成果。没有他们,就没有今天的苏静。”