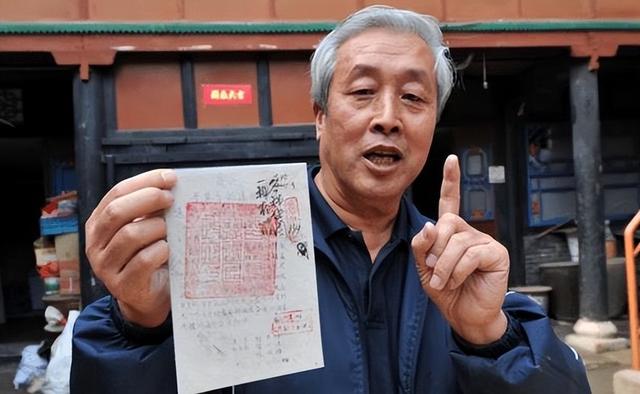

1996年,山西老兵逛地摊意外发现84份绝密档案,3000买下无偿捐献

一个平凡的早晨,在山西左权县的旧货市场上,退役老兵王艾甫正准备结束他例行的晨间淘宝。就在这时,一摊刚刚铺开的旧书中,一叠泛黄的文件引起了他的注意。当他颤抖着手指翻开这些文件时,"太原战役阵亡将士登记册"几个大字赫然映入眼帘,一枚鲜红的部队印章格外醒目。这些看似普通的纸张背后,究竟隐藏着怎样的故事?这些尘封已久的档案,又将带领这位老兵走向怎样的人生轨迹?

一、意外发现与艰难抉择

1996年的山西,早春时节寒意未消。清晨五点,王艾甫像往常一样,穿着那件褪色的军绿色夹克,背着装零钱的帆布包,早早地出了门。

左权县的旧货市场坐落在老城区的东南角,每天清早便有不少摊贩支起地摊。王艾甫是这里的"常客",摊贩们都认得这位爱收藏的老兵。那天,王艾甫在市场转了近两个小时,眼看太阳升起来了,准备打道回府。

就在这时,一辆破旧的三轮车匆匆驶来,车上捆着几个麻布袋。开车的是个五十来岁的男人,他急匆匆地在市场边缘找了块空地,开始卸货。那人从麻布袋里倒出一堆旧书,噼里啪啦散了一地。

王艾甫驻足观望,只见书堆中露出几张泛黄的纸张。这些纸张与普通的旧书不同,边角都有些发黑,像是经历过潮湿。王艾甫仔细端详,发现纸张上印有"机密"字样。

"这是从哪来的?"王艾甫问那摊主。

"收破烂的时候收来的,管它从哪来。"摊主随口应付着,继续整理他的货物。

王艾甫拿起那叠文件,仔细翻看。突然,他的手顿住了。只见文件上端正地印着"太原战役阵亡将士登记册"几个字,右上角盖着"中国人民解放军第198师"的红色印章。再往下翻,密密麻麻记录着牺牲将士的姓名、籍贯、入伍时间。

"多少钱?"王艾甫问。

摊主瞥了眼王艾甫的神情,开口就要三千。这个数字把王艾甫吓了一跳,他每月的退休金只有三百多块,三千元几乎是他十个月的退休金。

王艾甫掏出口袋里的钱,只有一百多块。他转身就往家跑,一路上连拐了好几个胡同。到家后,他翻出压箱底的存折,又找亲戚借了一些,这才凑够三千元。

等他气喘吁吁赶回市场时,已是中午。那摊主还在原地,见他真回来买,态度也软了下来。王艾甫数清钱,小心翼翼地把文件装进自己的帆布包。

回到家,王艾甫开始细看这些文件。除了登记册,还有八十四份阵亡通知书。每一份通知书上都写着具体的阵亡时间、地点,甚至连死亡原因都记录得清清楚楚。有的是"炮火轰炸",有的是"冲锋阵亡",字里行间透着战争的残酷。

这些通知书原本应该送到烈士家属手中,可它们却在半个世纪后出现在了旧货市场上。王艾甫想起自己在朝鲜战场上失去的战友,那些未能送达的思念和牵挂,让这位老兵陷入了长久的沉默。

二、档案背后的历史真相

1948年的太原城,驻守着阎锡山精心打造的14万守军。这座被誉为"中国北方第一雄城"的要塞,四周环山,城墙高达十余米,还有外围的57座碉堡构筑了三道防线。每一寸城墙砖缝里,都渗透着阎锡山在山西经营了数十年的心血。

当年9月,华北野战军向太原发起总攻。198师是其中一支重要力量,隶属于20兵团66军。这支部队肩负着从东线突破的重任。那些泛黄的档案记载,198师在攻城第一天就遭遇了惨烈的巷战。

一份编号为198-0924的战报显示,9月24日凌晨,该师突击队在攻打东城门时,遭遇敌军密集火力封锁。突击队长李德山带领突击组强攻城门,在即将突破时中弹牺牲。战报的右下角还留着一个血指印,那是战地书记员留下的特殊印记。

再往后翻,是一份198师伤亡统计表。从9月到11月的两个多月里,仅这一个师就有840多名将士牺牲。其中最年轻的是来自河南的战士张明远,年仅16岁,在10月的一次夜袭中,为掩护战友突围而壮烈牺牲。

档案中还保存着一份特殊的战地日记,记录了198师在太原城外围的攻坚战。日记写道:"今日攻打西山碉堡群,敌军火力凶猛。三连指导员王德茂同志在冲锋时身中数弹,仍坚持指挥战斗,终因失血过多牺牲。他的遗言是'一定要拿下太原'。"

随着战事推进,198师逐渐突破了外围防线,但每前进一步都要付出惨重代价。一份通讯记录显示,在攻打北城墙时,通信员刘长发为了确保通讯线路畅通,在敌军炮火下爬上城墙接线,最终被流弹击中。他用最后的力气将电话线接通,保证了指挥部与前线的联络。

在那些阵亡通知书中,记录着这样一个细节:198师有一个特殊的传统,每当有战士牺牲,战友们都会将他的遗物整理好,用红布包裹,准备寄回家乡。但战事紧急,很多包裹都未能寄出,与阵亡通知书一起留在了部队。

一张破损的战地地图上,密密麻麻标注着198师参与的每一场战斗。从东城门到西山碉堡,从北城墙到南关阵地,每一个标记背后都是一个个鲜活的生命。地图的边角还残留着当年指挥员用铅笔画的进攻路线,笔迹已经模糊,但那些为国捐躯的英雄故事却永远铭刻在历史的丰碑上。

最终,这场持续了两个多月的太原战役以解放军的胜利告终。但代价是惨重的,仅198师一个师就有近千人伤亡。档案里的每一个名字,都是一个未能回家的英雄,他们的事迹和功勋,都被这些泛黄的纸张默默记录着。

三、寻亲之路的开启

1997年初春,王艾甫开始了他的第一次寻亲尝试。他找来一摞信封和邮票,按照阵亡通知书上的地址,一封一封地写信。第一批寄出了二十封信,信中附上了烈士阵亡通知书的复印件,还有他的联系方式。

等待的日子里,王艾甫每天都守在自家的信箱旁。一周过去了,两周过去了,所有的信都如同石沉大海。邮递员告诉他,有十多封信都退了回来,原因是地址已经找不到了。那些写着"某省某县某村"的模糊地址,在五十年的岁月变迁中早已面目全非。

一次偶然的机会,王艾甫在报纸上看到太原烈士陵园的消息。他想起当年太原战役的烈士们应该都长眠于此。带着这个线索,他踏上了去太原的路。

太原烈士陵园里,一排排的墓碑整齐地排列着。王艾甫拿着从档案中抄录的名单,一块碑一块碑地对照。第一天,他看了一百多块墓碑,却只找到了两个对得上的名字。陵园的管理员看到这位老人的执着,主动帮他查阅陵园的安葬记录。

在陵园的档案室里,王艾甫发现了一个重要线索。198师的烈士并不是全部安葬在一处,而是分散在太原周边的几个烈士陵园里。于是,他开始了更大范围的寻找。

从太原市烈士陵园到清徐烈士陵园,再到阳曲烈士陵园,一个多月下来,王艾甫终于在这些陵园里找到了三十多位198师烈士的墓碑。每找到一位烈士,他都会仔细擦拭墓碑,用相机拍下照片。

1998年夏天,一个意外的电话打破了寻亲工作的僵局。一位河南记者在报道革命老区时,偶然听说了王艾甫的故事。这位记者在电话里告诉王艾甫,他愿意帮忙在河南的媒体上发布寻亲启事。

很快,河南日报刊登了第一批烈士的名单。让人惊喜的是,仅仅一周后,就有两个烈士家属打来了电话。其中一位是烈士张德山的儿子,他拿出了父亲在参军时留下的老照片,与档案中的记载完全吻合。

这次成功的经验,让王艾甫找到了新的寻亲方法。他开始联系各地的媒体,通过报纸、广播、电视等渠道发布寻亲信息。各地的记者们被这位老兵的执着打动,纷纷伸出援手。

湖北日报、江西电视台、河北人民广播电台...一个个媒体的加入,让寻亲的范围不断扩大。有的记者还主动帮忙查找当地的户籍档案,打通各种关系网络,为寻亲工作开辟了新的途径。

1999年初,一位新华社的记者专程来到左权县,采访了王艾甫的寻亲故事。这篇报道在全国引起了强烈反响,更多的媒体和志愿者加入了寻亲的队伍。人们开始互相转发烈士名单,有的还自发组织了寻亲志愿者团队。

每当有媒体报道一位烈士的消息,王艾甫就会收到全国各地打来的电话。有的是提供线索的热心人,有的是烈士的亲属,还有的是当地的民政部门工作人员。这些电话虽然打乱了他的日常生活,但每一个都可能是打开寻亲之门的钥匙。

四、感人至深的团圆故事

2000年春节前夕,湖北武汉一个普通的农家院里,老人郝明德颤抖着手捧着一张泛黄的阵亡通知书。通知书上写着他父亲郝载虎的名字,还有"在太原战役中英勇牺牲"的字样。五十多年来,全村人都以为郝载虎是当了逃兵,给郝家抹了黑。如今真相大白,郝明德立即召集全家人,要给父亲办一场迟来半个世纪的追思会。

郝载虎参军时,郝明德才八岁。那是1948年的春天,郝载虎临走时只在村口的老槐树下留下一句话:"等我打完仗就回来。"谁知这一走,就是永别。在档案里,王艾甫找到了郝载虎牺牲时的详细记录:他是在攻打太原北城门时,为掩护战友突围而壮烈牺牲的。

通知书交到郝明德手中的那天,全村的老人都来了。他们要亲眼看看这位英雄的证明。当年那些对郝家指指点点的人,如今都低下了头。村支书当场宣布,要在村口立一块碑,纪念郝载虎烈士。

紧接着是霍小山的故事。2001年深秋,王艾甫接到了一个从四川打来的长途电话。电话那头是一位七十多岁的老太太,她说自己是霍小山的女儿霍桂英。

霍桂英说,父亲霍小山是在1947年秋天离家参军的。那时太原还没解放,霍小山是秘密参军,连家里人都不敢说。他走时留下一个竹编的箩筐,说等仗打完了回来编更多的箩筐。母亲拿着这个箩筐,在附近十几个县找了整整三年,直到拖垮了身子。

王艾甫立即查看档案,发现霍小山是198师的一名通讯员。在一份战报中还特别提到,霍小山曾在太原战役中抢修被炸断的电话线,贡献突出。可惜的是,他在执行最后一次任务时,被敌人的炮弹击中,壮烈牺牲。

霍桂英带着那个保存了五十多年的箩筐,专程从四川赶到太原。在烈士陵园里,她终于找到了父亲的墓碑。她将那个箩筐放在墓前,对着墓碑说:"爹,我把您的箩筐给您送来了。"

最让人动容的是内蒙古孙耀的故事。2002年夏天,一位叫朱敏的女士找到王艾甫,说她外公孙耀参加过太原战役。可是档案上的籍贯写的是"绥远",这让王艾甫一度犹豫。

经过仔细考证,原来"绥远"正是现在内蒙古的一部分。更重要的是,朱敏拿出了一份入伍通知书的复印件,上面的部队番号与档案完全吻合。

在确认身份后,朱敏告诉王艾甫,她七十多岁的母亲一直守着父亲留下的那份入伍通知书,坚持认为父亲是为国牺牲的。尽管有人说孙耀可能逃到了台湾,但她从未动摇过对父亲的信任。如今真相大白,这位老人终于可以挺起腰杆,自豪地告诉所有人:她的父亲是为国捐躯的英雄。

五、老兵的初心与坚守

2003年,王艾甫将他珍藏多年的藏品整理出来,在左权县一间旧平房里建起了民间纪念馆。这座不到八十平米的小楼里,陈列着两千多件抗战文物,一万多份珍贵文献。其中最引人注目的,是那些被他精心修复的阵亡通知书。

在纪念馆的一角,专门辟出一面墙,挂着198师烈士的照片。每张照片下面,都标注着烈士的生平简介和牺牲时的壮举。有的照片已经泛黄模糊,但那些英雄的故事却越发清晰。

2004年春节前夕,一位来自河北的访客看到纪念馆里的藏品后,当即表示愿意出高价购买。王艾甫只说了一句话:"这些都是烈士的遗物,不能用钱来衡量。"一周后,他便将全部藏品无偿捐赠给了国家。

寻亲的脚步从未停歇。从2005年开始,王艾甫的足迹遍布了十三个省市。青海格尔木的盐碱滩,他去过;新疆吐鲁番的戈壁滩,他走过;云南怒江的深山村,他访过。一份份阵亡通知书,指引着他奔波于全国各地。

2006年夏天,王艾甫在甘肃山区找到了一位烈士的家属。那是位九十多岁的老太太,她说自己一直在等儿子回来。当看到儿子的阵亡通知书时,老人颤抖着说:"总算等到了。"

2008年,一家电视台来采访王艾甫。记者问他走了多少路,他拿出一本破旧的笔记本,上面密密麻麻记录着每次外出的里程。粗略统计,三十多万公里,相当于绕地球七圈半。

2010年,著名导演张艺谋将王艾甫的事迹搬上银幕。电影《集结号》上映后,引起强烈反响。更多的志愿者加入了寻亲队伍,全国各地成立了寻找烈士家属的联络站。

2012年,王艾甫的年纪大了,腿脚也不如从前灵便。但他仍然坚持每天去纪念馆整理资料。他说,只要还有一份通知书没送到,这寻亲的路就不能停。

2013年,一位记者问王艾甫为什么要这样做。他指着纪念馆墙上的照片说:"你看,这些烈士,有的十八岁,有的二十岁,正是最好的年纪。他们把生命献给了国家,我们怎么能让他们的故事被遗忘?"

2014年,王艾甫卧病在床,但仍通过电话指导志愿者们继续寻亲工作。那些年轻人背着行囊,带着阵亡通知书的复印件,继续在全国各地奔波。他们说,要把这份责任一直传承下去。

战火早已远去,和平年代的年轻人或许很难想象当年的惨烈。但在这位老兵的坚守下,一个个烈士的故事被重新挖掘出来,一份份阵亡通知书终于找到了归宿,一段段尘封的历史重新焕发了生机。