在长江与汉水交汇的冲积平原上,湖北以独特的地理位置孕育出 "鱼米之乡" 的农业奇观。这片被长江水滋养的沃土,不仅产出优质的水稻、淡水鱼和莲藕,更将农耕文明的智慧融入日常饮食。当我们品尝湖北名菜时,实际上是在感受江汉平原千年农业文明的味觉传承。

一、蒸菜体系:稻作文化的烹饪升华在仙桃市的稻田里,早熟的籼稻正在抽穗,这种优质稻米磨制的米粉,正是沔阳三蒸的灵魂所在。作为楚菜蒸法的集大成者,沔阳三蒸将水产、畜禽和蔬菜分门别类,通过粉蒸、清蒸等十种技法,将不同食材的本味完美融合。这种烹饪方式既保留了农产品的营养,又通过碳水化合物的包裹延长了食材的保存期,体现了江汉平原稻渔共生系统的精妙设计。

黄州东坡肉的诞生,与北宋时期的农业政策密切相关。苏轼任黄州团练副使期间,推广 "土人顿顿食薯芋" 的节俭饮食,将边角料五花肉改良成肥而不腻的佳肴。这种化腐朽为神奇的烹饪智慧,正是古代农业社会物尽其用理念的生动体现。现代黄州农户仍保留着传统的圈养方式,用红薯藤和米糠喂养黑猪,为这道名菜提供优质原料。

梁子湖的清晨,渔民正在收网捕捞团头鲂。这种原产于梁子湖的淡水鱼,因三国时期孙权迁都武昌而得名。清蒸武昌鱼的烹饪技法,要求鱼龄在 2-3 年之间,体重控制在 1.5 公斤左右,这既保证了鱼肉的鲜嫩度,又符合渔业资源可持续利用的规律。如今梁子湖实施的生态养殖模式,通过种植水草净化水质,使武昌鱼品质更上层楼。

潜江的虾稻共作田里,小龙虾正在稻根间觅食。这种将水稻种植与水产养殖相结合的模式,每亩可增收 3000 元以上。油焖小龙虾的烹饪过程,巧妙运用了潜江特产的 "虾稻米" 酒去腥增香,配合本地辣椒和花椒,形成独特的麻辣风味。潜江小龙虾产业已形成完整的产业链,带动 10 万农民就业,年产值突破 500 亿元。

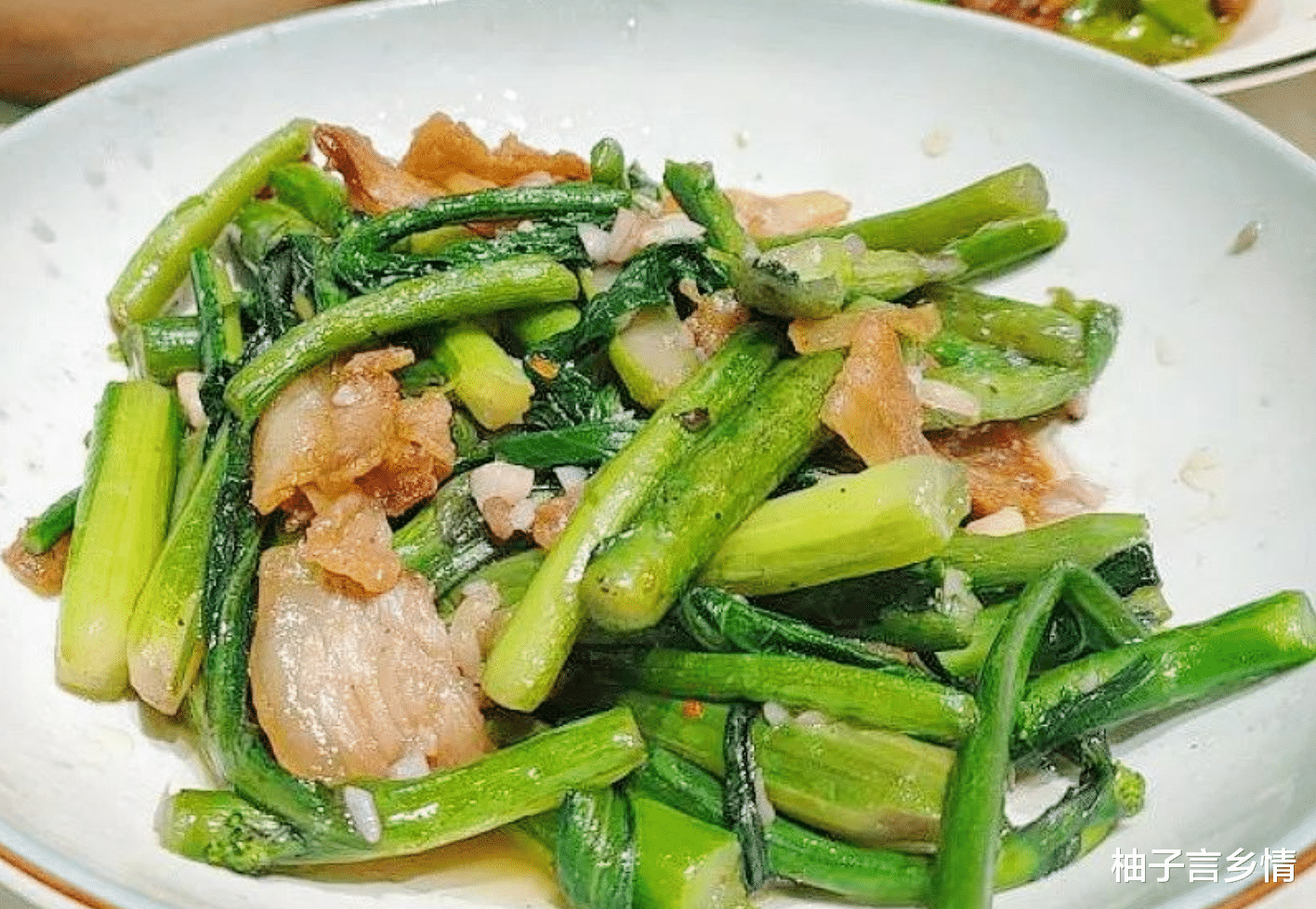

在蔡甸区的蔬菜大棚里,红菜苔正沐浴着冬日暖阳生长。这种原产于武汉洪山的特色蔬菜,通过 "稻 - 菜" 轮作模式实现周年供应。腊肉炒红菜苔的搭配,既利用了冬季腌制腊肉的传统工艺,又发挥了红菜苔富含花青素的营养优势。蔡甸区建设的现代蔬菜产业园,通过智能温控技术将红菜苔的采收期延长至 6 个月。

洪湖的莲藕田里,采藕人正在淤泥中探寻珍宝。这种种植历史超过 2000 年的水生作物,每亩产量可达 2000 公斤。莲藕排骨汤的烹饪技法,要求选用 7 节以上的 "美人红" 品种,配合散养土猪的筒骨,经过 3 小时文火慢炖,使莲藕的淀粉充分溶入汤中。洪湖市建立的莲藕深加工产业园,年加工莲藕 50 万吨,开发出藕粉、藕汁等 20 余种产品。

在湖北的田间地头,每一道名菜都是农业文明的活化石。从稻渔共生的生态智慧到农产品深加工的现代科技,从传统烹饪技艺到现代农业产业,湖北名菜体系完整呈现了中国农耕文明的发展脉络。当我们举起筷子时,不仅品尝到舌尖上的美味,更触摸到大地的心跳和农民的智慧。这种将农产品转化为文化符号的能力,正是乡村振兴战略中最具价值的无形资产。