前言:

这是爷爷参加解放曲阳县城的回忆,从他老人家的回忆中不难看出当年日本鬼子的凶残与伪军的狐假虎威祸害乡邻,曲阳城内已经没有了百姓,有的只是日本鬼子与伪军,再到日本宣布投降,曲阳城的日本鬼子仓皇出逃……爷爷以第一视角记录了当年的情况,为我们留下了宝贵的记录。

注:曲阳县当年是有城墙的,东门在现在卖电动车那条街附近,南门在原一食堂现在南街那块,西城门约在现北岳庙西一点,北在现在一中北(现在北关的城墙那块)大约就是这个范围,当年解放曲阳县城时组织了约一千多人的部队……

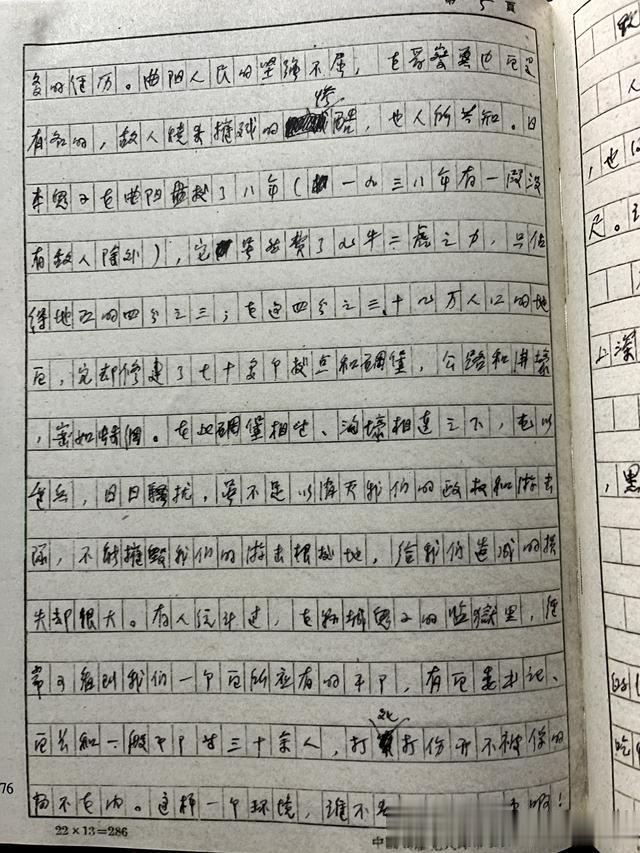

《解放曲阳城》

八月初,白天酷热难当,人们盼望着凉爽夜晚的来临,以便恢复一天的疲累,但是夜晚也没有给人们带来舒适,县委会的人们,摇着扇子,一直坐到了后半夜。终于,有了点小风,暑气吹跑了一些,人们陆续上床了。

刚刚睡下,朦胧之中,听到秘书室电话铃响了。“谁三更半夜来电话,直讨厌!”我们被惊醒的几个同志,没有一个人愿意去接电话。电话还是响,一声接一声,比平时响的急,在寂静的深夜造成了一种不平凡的、恐怖的气氛。

“可能有情况,快去接听!”,不知谁说了这样一句,把大家提醒了,我们离敌人并不远啊。曲阳城只有二十多里,那里有日本鬼子一个中队,伪治安军一个营,还有好几百名警备队,而县委驻地罗庄的对面,隔曹河相望,是唐县最大的庄子据点,白天站在高处,那很大的碉堡就历历在目。敌人随时有可能突击,这种知距离的偷袭,是边缘区敌人的主要作战方法。因此,一提到可能有情况,人们提上了精神,瞌睡虫被抛到了九霄云外。几个同时向电话机跑去。

“什么?找葛士英同志?他睡觉了,有事跟我说吧!”对方还是要找葛士英。

“我来,我来。”县委书记葛士英同志赶来了。

“什么,日本投降了?好好好,太好了。什么,苏联出了兵?好好好,唵?解放了涞源县。好好”好,行行行,对,对对对。”

“日本投降了,我们胜利了!”

“万岁!”

“苏联军队赶快进关吧!”

人们嚷成了一片,没有一个睏的了,都集合在院里,七嘴八舌地向葛士英同志问情况。

想起来,我们的边区通讯工具实在落后。本来,苏联对日宣战,苏联出兵中国东北打日本关东军,与日本投降有好几天的间隔,我们过去却一点消息也没得到,晋察冀日报离我们的驻地虽然不到二百里,却至少要半个星期才能收到,自然都成了老新闻。延安有广播电台,我们没有收音机,电报更没有,唯一比较快的是电话,电话传来的消息也晚了四五天。晚一点也没有关系,第一次听到,总算是新闻。

人们庆祝胜利的心情是无法形容的。八年,在漫长的八年中,我们每个人,白天随时都在跟日本鬼子工作、斗争,每时每天都在防备鬼子的进攻。在曲阳县南半部游击区工作的人,无时无刻不在危险之中。用当地干部的一句话来说就是:把脑袋拽在腰里干革命。在最残酷的时候,白天不敢活动,晚上不敢在一个地方呆到天明,夜里走路,路旁有个木桩要蹲下来仔细打量一番,一点细小的声音都得研究一下,县卧底部的干部柴典玺在大川村的村口,开他打过一只石狮子,那也晚上的事情,这事情传为笑谈资料,但其实,人人都有过那种感觉和差不多的经历。曲阳人民的坚强不屈,在晋察冀边区是有名的,敌人烧杀摧残的惨酷,也人人共知。

日本鬼子在曲阳盘踞了八年(一九三八年有一段没有敌人除外),它居然费了九牛二虎之力,只占得地面的四分之三,在这四分之三、十几万人口的地面,它却修建了七十多个据点和碉堡,公路和沟壕,密如蛛网,在此碉堡相望、沟壕相连之下,屯以重兵,日日骚扰,虽不足以消灭我们的政权和游击队,不能摧毁我们的游击根据地,给我们造成的损失却很大。

有人统计过,在县城鬼子的监狱里,经常可看到我们一个区所应有的干部,有区委书记、区长和一般的干部等三十余人,打死打伤而不被俘的尚不在内,这样一个环境,谁不希望早日结束啊!

现在,这一天终于来到了!

人们向县委书记询问着,说着笑着,不会跳舞,也没有跳舞的习惯,青年们在那里乱蹦,一蹦三尺。谁也说不上心里是什么滋味。

有人拿了广播筒到屋顶去广播,胜得的消息马上深入了每个家庭,震荡着每个人的心弦。

当狂欢过,人们的心情逐渐平静下来的时候,黑暗褪了,东方显出了红光

一清早,县委就召开了干部会议,报告了胜利的消息,传达了地委的指示。地委指示中最使大家吃惊的一项,是调走我们的县大队。县大队是曲阳的子弟兵,除干部是正规军派来外,都是本地人,六个连,指战员将近一千人。县大队是曲阳县的正规军,打敌人、攻碉堡,都是他作主力。这支由各区游击小队发展起来的地方武装,已经有了机枪,有的一挺,有的两挺。这支武装驰骋在曲阳的山地和平原,把敌人的碉堡和据点攻克六十多座,到日本 投降时,盘据在曲阳的敌人只剩了三处,就是这三处,也是成天蜷缩在碉堡里边,像冬天的毒蛇一样,日本人投降了。在这时候,为什么却把县大队调走呢?自然是为了全局,为了全局,大家都没有意见。

于是,一天之间,县大队改变成了一个团,由军分区调走了。县委立即把十二个区的区游击小队组织起来,三十二十,居然也凑了几百人,加上分区派来的一部分骨干,一支队伍又组强起来了。

这支队伍的特色,在十几年后的今天,是很难想像的:没有军装,军军帽也没有,因而也没有胸章和军微,没有受过军事训练,行起军来看不到雄壮统一的步伐,甚至也没有整齐的队形,一半左右的人带着短枪,有“独一块”,六轮子,各种搂子,长筒和短筒的盒子,另一半人背着长枪,其中有老套筒,捷克式,水连珠,马枪,最好的是缴获来几支三八大盖。可以概括地说一句:不如今天人民公社的民兵。不过要只从外形上看这支队伍,那就一定会犯过认错估计自己的毛病。这支部队的每个成员,都是真正的英雄,出生入死。久经考验的英雄,都有着传奇式的经历,可惜我不能在这里叙述他们。

新的县大队组织起来了----不,并没有集中在一起进行整编,只是在电话上确立指挥关系---马上开赴前线、盘据在城北四十里的灵山镇的敌人,闻风之后连夜逃到曲阳城,我们的县大队,连同成千的民兵,把曲阳城团团围住了。我们占领了四关,敌人困守在城圈里边。可惜得很,我们攻不进城去。国为敌人集中以后,有上千的兵力,有大量机枪,防守力量比我们的进攻力量是太强了。我们在城外打冷枪,向敌人喊话,不过作用都不磊,只好一面围困,一面想攻城的法子。敌人的烧光政策,现在自食其果了,他们烧掉和板掉了城内的百分之九十以上的房子(一九三八年烧过两次,后一次大火烧了两个星期),城内居民只剩下了他们的家属,围守了几天,粮已断绝了。加以不断的打击,受?传攻势,惶惶不可终日,只好三十六计走为上策了。

但,走是容易的吗?

那天后半夜,天空有一层乌云,不时飘下几个雨点,暑热完全消失了。守围在城关的战士们,发觉城内情况有些异样。不断听到妇女和小孩的叫声,哭声,城墙上的脚步声越来越少了,

“口令!”也不大有了,“敌人可以逃跑”,县委和部队指挥员这样判断关,作了新的部署,敌人要逃跑,自然向东,向定县跑,也有可以从其它城门出来兜圈子,耍花招。各城站都作了准备,重点在东让外,并派了一部分军队埋伏在二三十里外的公路两旁。

被吓昏了的、蠢猪一样的敌人,果然倾巢从东门出来了,刚出城门,就中了埋伏。枪打响了,敌人队列乱成一团,那里传来了妇女们声嘶力竭的喊声,孩子的哭声。原来伪军们还都作着“搬家”的美梦呢。日本鬼子走在最前边,他们窜过去了,伪军们看情况紧急,顾不得家眷,纷纷落荒而逃,平日狗仗人势鱼肉乡民的伪维持会长,瘸腿拐脚也跟着伪军逃命,他的女婿张太郎(个个起了日本名字的中国人,伪警备队中队长,老百姓忍为他比日本人还凶恶),弄着一辆马车,他一拐一拐地争着上车,“去、他、妈的吧老东西!”张太郎一脚把他踢翻,也当了俘虏。

鬼子和伪军,忙忙如丧家之犬,夹着尾巴向定县方向逃去了,没有走得一半,前边枪响了,喊声四起,他们发现逃路被切断了。后边追兵已经不远,他们已经成了瓮中之鳖,可惜,我们的部队战斗力不太强了,指挥也不够统一,那咱长期形成的独立活动,不能一下克服掉,敌人利用我们的弱点,一小部分逃跑了。跑到定县的日本兵,马上替蒋介石“维持秩序”了,汉奸们则组成了“国民党曲阳县党部”。这是后话,暂且不表。

当东门的枪打响的时候,我们的县级机关,县委、县政府,各人民团体的先遣队,和一小部分游击队民兵从西2门越城而入,天还没有明,从东门外被冲散的家属,在大街上东躲西藏,恐怕万状,她们对我党我军的政策是然很不了解,不过,到六七点钟,旭日东升之际,城内一切都安静了,只是在大街上仍可看到一些包袱,破烂家具,纸张,敌人临行的狼狈像,一览无余。

我们到县政府,先去监狱,监狱的大门敞开着。过去常有人满之患的地方,现在寂无一人。万恶的敌人,在他们临死的时候,还造下了新的血债。

县政府内,一片混乱,到处是家具,到处是纸张,在过去耀武扬威审官司的大堂上,遍地是粪便,臭气逼人,城内各处,一片荒草。草从房屋的废墟上生长起来,长在大街两旁,长在没有人房顶上。失掉主人的警犬,在荒草中东奔西窜。在曲阳城内,敌人统治了七八年之后,一切荒凉,只有野草特别繁茂。不过这繁茂,更增加了荒凉的气氛,全场面没有一点生人气息。这就是我们的曲阳城,这与先前那个曲阳城、我小时候认识的那个曲阳城怎么能对得上呢,东华门在那里?没有了,有的是一片残砖烂瓦。县产师范在那里?没有了,有的只是废墟,县立高小呢?有人说靠北岳庙那一片野草就是高小,我却怎么也不肯相信。但实事却不容怀疑,曲最城百分之九十以上的房屋和居民没有了,让我们来重新建设,并把它建设的更美丽吧!

太阳升高了,街上人多了,有附近来看热闹的农民,也有前线凯旋归来的部队和民兵。在人群当中,我看见了王羊村的游击组长王庆生。那么热天,他披着一件日本黄呢子军大衣,帽子扣在脑袋的一边,大枪横跨在背后,最奇怪的是,他眼上居然有了一付金丝边眼镜,他在街上一晃一裂缝走着,脚下很不稳,嘴里哼着边自己也不知道是什么腔调的曲子。

“庆里,怎么搞的,的眼有毛病了?”

经我这样一问,他不好意思地把眼镜摘了下来,帽子也戴正了,他脸红了红才说:“眼没毛病,心里高兴”。

“看你走路都不稳,喝酒了吗?”

“没有,也是心里高兴,胜利了啊”

胜利了,他,王庆生,这个在无畏的青年,心地纯洁的青年,没有病,也没有喝醉,只是被胜利陶醉了,冲昏了头脑,眼镜上了鼻梁,枪到了背后,以为天下从此太平了,他那里知道,这在峨眉山的蒋介石,却在谋划着新的战争!不久,我们又被迫投入了一场新的战争。

一九五八年十二月十九日

后人注:

我打的时候可能有些错误,望大家包涵。