大家好,我是黑白说历史。

演义中,诸葛亮死后,后主刘禅立马下诏建立寺庙四时祭祀。

只不过,历史上并非如此。

史书中的记载,诸葛亮在病逝29后,刘禅才下诏在沔阳为其立庙祭祀。难道是因为他对诸葛亮怀恨在心吗?

李邈之死:刘禅用屠刀捍卫的“师生名分”

公元234年,诸葛亮病逝五丈原,蜀汉举国哀恸。刘禅身着丧服,下令停朝三日。

此时,一个叫李邈的官员却上书称:“诸葛亮拥兵自重,威胁皇权,如今他死了,国家才得以保全!”若按后世帝王逻辑,这简直是“清算权臣”的绝佳借口。明朝万历帝对张居正掘坟抄家,汉宣帝将霍光灭族,皆因一句“功高震主”。

但刘禅的反应令人意外——他当场将李邈下狱处死,用最暴烈的方式宣告:谁敢诋毁相父,便是与整个蜀汉为敌。

《华阳国志》记载此事时,特意对比了刘禅与刘备的相似之处:这对父子都有“宁负天下人,不负知己”的江湖气。当年关羽失荆州,刘备不惜倾国复仇;而今诸葛亮身后遭谤,刘禅同样以血洗辱。

“暗弱”皇帝的顶级政治智慧《三国志》评价刘禅“闇弱”,后世更戏称其为“扶不起的阿斗”。但细究史料会发现:这个被贴上“平庸”标签的皇帝,实则深谙帝王平衡术。

诸葛亮执政时,刘禅恪守“政由葛氏,祭则寡人”的承诺,甘当礼仪木偶。但在相父死后,他立即废除丞相制,将权力拆分给蒋琬、费祎、姜维三人。

这绝非简单的“分权制衡”——蒋琬是诸葛亮钦点的接班人,费祎是其心腹幕僚,姜维更是嫡传弟子。刘禅用一套“诸葛系班底”,既延续了相父的政治路线,又避免了权臣再现。因为他不确定,下一位一人之下万人之上的臣子,是否能做到相父那样。

更耐人寻味的是对诸葛瞻的栽培。诸葛亮去世时,其子年仅8岁,刘禅却将爱女嫁之,34岁便提拔为卫将军录尚书事。这种超常规的恩宠,与万历帝迫害张居正子孙形成鲜明对比。

立庙风波:一场跨越29年的深情告白诸葛亮逝世后,蜀中百姓自发在街头巷尾祭祀,形成“百姓巷祭,戎夷野祀”的奇观。但按秦汉礼制,臣子不得单独立庙,此事僵持数十年。

直到习隆、向充提出折中方案:在沔阳(靠近诸葛亮墓地)建庙,既顺民意又不违礼法。

刘禅立即准奏,此举实则开创历史先河——他是中国历史上唯一为臣子破例立庙的皇帝。

北宋儒生曾痛批此举“坏礼法”,却不知这恰是刘禅的苦心:既要维护礼制尊严,更要成全万民追思。

对比史上的“屠龙少年”:刘禅为何独一无二?历史上有太多“屠龙少年终成恶龙”的故事:

汉宣帝刘询:霍光助其登基,却在霍氏死后灭其全族,连霍去病子孙都未放过;

万历帝朱翊钧:一边承诺“善待张居正后人”,一边将其长子逼死、次子流放;

崇祯帝朱由检:自毁长城诛杀袁崇焕,终致山河破碎。

而刘禅的特别在于:他从未被权力异化。诸葛亮在世时,他克制皇权本能;诸葛亮逝后,他保护其政治遗产。

这种“不猜忌、不折腾”的执政风格,让蜀汉在失去顶梁柱后仍延续29年——比曹魏存续时间还长。

明清时期,君权专制达到顶峰。统治者需要将诸葛亮塑造成“无条件忠君”的符号,自然要把刘禅丑化成傻子。《三国演义》中“此间乐,不思蜀”的经典桥段,实则是东晋史家为讽刺司马昭而编造,与正史记载的刘禅判若两人。

真实的后主精通驭人之术:重用降将姜维掌兵,却不让他独揽大权;放任诸葛瞻参与朝政,却未形成外戚集团。

当然了,面对邓艾奇袭,为保全百姓而开城投降...似乎也是。

这些决策背后,是一个深知“小国寡民不可死战”的务实君主。刘禅或许输了江山,却为乱世保留了一丝人性温度。

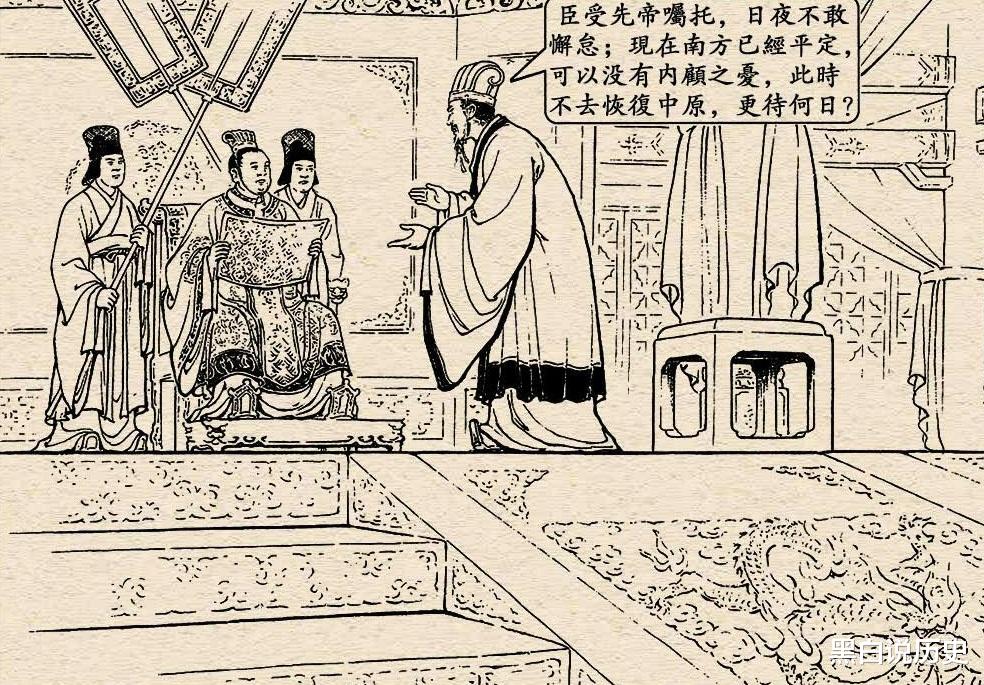

结语诸葛亮在《出师表》中写道:“陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言。”

刘禅,他未必是明君,却是诸葛亮最合格的“学生”——没有勾心斗角,没有兔死狗烹,有的只是“三顾频烦天下计”的传承,和“两朝开济老臣心”的托付。

在没有相父辅佐的岁月里,不知刘禅是否多少有些怀念?

(本文主要参考《三国志》)

在你看来,刘禅为何在诸葛亮病逝29年后才立庙祭祀呢?

欢迎评论区留言,友善交流!

诸葛亮去世29年后刘禅还活着吗?小编扯犊子也别太离谱了