文| 历史的方圆

编辑| 历史的方圆

——【·前言·】——

2000年深秋,波士顿美术馆的展厅里,一幅明代画家沈周的《山水图》缓缓展开卷轴。灯光下,画作角落“常熟翁氏”的朱红藏印刺痛了现场中国学者的眼睛。

这些承载着华夏文明的瑰宝,本该属于大洋彼岸的故土。它们的持有者,是时年84岁的美籍华人翁万戈:晚清帝师翁同龢的五世孙,一个将183件家传文物无偿捐赠美国博物馆,却对祖国开出450万美元“转让费”的争议人物。

这个百年世家与文物的纠葛,始于1860年英法联军火烧圆明园的漫天火光。翁同龢在动荡中竭力搜救典籍字画,却未曾料到五代之后,这些珍宝会以如此戏剧性的方式重新回到人们的视野。

1937年淞沪会战的炮火逼近上海时,21岁的翁万戈在租界仓库里清点家传字画。潮湿的空气中,明代文徵明的《江南春图卷》已出现霉斑,他却连购买防潮剂的资金都拿不出手。

1898年戊戌变法失败后,这位两代帝师被革职遣返常熟老家,随身携带的80箱藏书字画。

其曾孙翁之憙在1930年代面对日本学者重金求购时,曾在日记中写道:“虽鬻宅举债,绝不许片纸流出中土。”这种守护,却在1948年发生变化。

随着内战局势恶化,刚完成《中国绘画史》影像记录的翁万戈,做出了改变家族命运的决定。他将家藏精华装入12个定制木箱,以“电影器材”名义通过海关运往纽约。

北平围城期间,徐悲鸿曾致信提醒“文物存故宫恐遭战火”;而当时国民政府组织的文物南迁已停滞,私人藏家根本找不到官方托管渠道。

在纽约公寓里,翁万戈度过了最煎熬的二十年。1952年大都会博物馆提出收购《长江万里图》时,他在给友人的信中坦言:“每夜抚卷难眠,祖先手泽岂可轻弃?”

这种道德重负随着时间发酵——1970年代中美建交后,北京曾三次派专家组赴美接洽,因当时中国缺乏文物保护专项外汇而搁浅。

转折发生在1985年,翁万戈将《翁同龢日记》手稿影印本赠予上海图书馆。这个被学界称为“破冰之举”的事件。

美国博物馆拥有恒温恒湿库房和专业修复团队,而彼时中国省级博物馆连基本防虫措施都难以保障。

这种落差在2000年捐赠事件中达到顶峰——当波士顿美术馆为翁氏藏品特设“中国艺术研究中心”时,国内博物馆还在为《清明上河图》展出时的温湿度控制发愁。

在2018年的古籍转让协议里,藏着一段鲜为人知的插曲:上海图书馆原本计划通过公益诉讼追索,却发现翁万戈早在1987年就依据美国《统一信托法典》完成了文物产权登记。

直到2002年《文物法》修订,我国才确立“非法出境文物不适用善意取得”原则,而翁氏文物恰恰卡在1949年前出境的灰色地带。

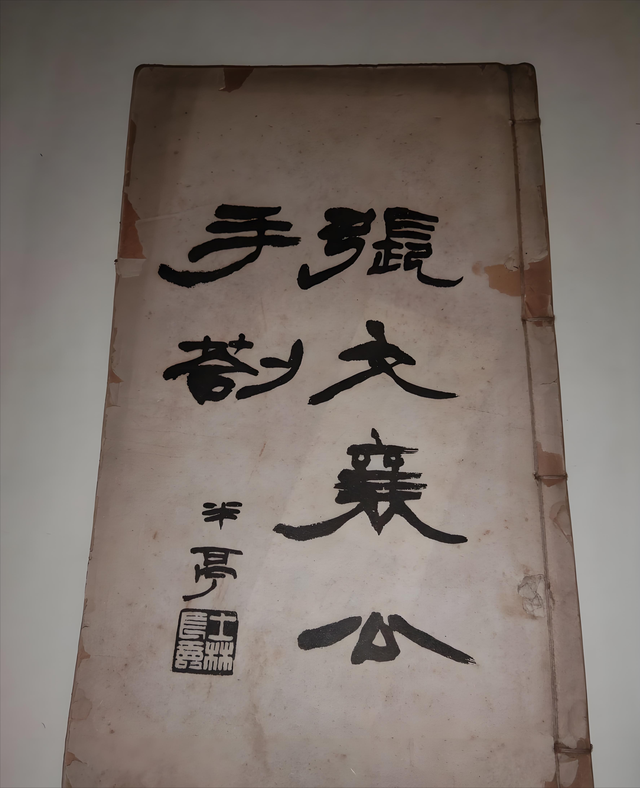

更值得玩味的是那批捐赠文物中的《张文襄公手札》。这组张之洞写给翁同龢的信件,详细记录了洋务运动时期官窑瓷器外流的监管漏洞。

历史好像开了一个玩笑:当年清政府无力阻止文物外流,一个世纪后,它们的后代仍在重复相似的动作。

2018年12月,上海图书馆官网悄悄更新了一条公告:“翁氏家族旧藏《翁同龢日记》等古籍入藏”。

这则不足百字的通报,让舆论炸锅——人们发现,相较于十八年前的无偿捐赠,这次转让藏着450万美元的资金往来。网友在微博质问:“难道爱国情怀也要明码标价?”

更具杀伤力的质疑来自一封流出的邮件。某文物专家在2015年致信翁万戈时写道:“您祖父翁斌孙在抗战时宁可变卖田产也要保住文物,如今您却要让它们变成美元符号吗?”

纽约收藏家王季迁的后人不得不紧急声明:“我们家族绝不会对祖国收取文物转让费。”

面对潮水般的指责,翁万戈始终没有站出来说话,却在2019年春节向常熟博物馆寄去一封挂号信。

信中附着一张泛黄的清单,记录着1948年文物装箱时支付的1200美元“特别通行费”——这笔相当于当时上海工人十年工资的支出,被他用红笔重重圈出。

这个举动被解读为某种无声的抗辩:在战火纷飞的年代,翁家为保护文物付出的代价早已超出金钱范畴。

有网友说:“这就好比邻居帮你保管祖传花瓶,转头送给博物馆还立块‘捐赠者某某’的牌子。”更尖锐的声音出现在一平台,某历史博主举着《翁同龢日记》影印本讽刺:“看看这页写的‘宁与外贼不与家奴’,敢情是祖传手艺?”

波士顿美术馆的中国展厅,展柜中王翚的《长江万里图》旁,解说牌写着“翁氏家族六代守护”,“守护者”却对文物流转过程并不关心。

这种叙事激怒了中国游客,有人在留言簿上写道:“你们的美术史是用我们的伤口装订的。”而美国策展人私下抱怨:“我们提供了最好的保护,为何反而成了罪人?”

最荒诞的一幕发生在2021年。当常熟翁同龢纪念馆申请借展《翁氏文献》时,波士顿美术馆开出的保险金高达文物估值的15%,远超国内机构承受能力。

有网友翻出1992年大英博物馆归还希腊埃尔金石雕的旧闻对比:“强盗都开始讲道义了,文化买办还在数钞票。”

正当公众情绪沸腾时,北京保利拍卖行的仓库里,一场秘密谈判正在进行。国家文物局特派员正与某海外藏家协商《永乐大典》残卷回购,这次他们带来了新筹码:财政部刚批准的“文物回流专项基金”和“捐赠税收抵免政策”。

参与谈判的专家感慨:“没有翁万戈引发的舆论海啸,这些政策恐怕还要等上五年。”

在纽约长岛的养老院里,时年102岁的翁万戈通过电视看着这些新闻。镜头扫过上海图书馆新建的防震古籍库房时,他的手指在轮椅扶手上轻轻叩击——那里存放着他以“半卖半送”方式转让的《翁同龢日记》。

或许这位世纪老人早已料到,当捐赠变成道德绑架的筹码时,真正需要修复的不只是文物,更是整个民族对待历史的态度。

2022年清明,常熟翁氏祖坟前多了束匿名摆放的白菊。花瓣间夹着张字条,上书:“守护者本无错,错的是让守护成为孤勇的时代。”

这或许是对翁万戈事件最诗意的注解——当个人选择被置于民族大义之下时,民族利益大于一切。

国家文物局最新数据显示,2023年通过民间协商回流的文物同比增长47%,其中30%来自海外华人藏家。

纽约大学文化产权研究中心主任指出:“翁氏事件像一剂苦药,它让世界意识到,文物回家不能只靠道德绑架,更需要专业机制与保护。”

站在数字时代的门槛上,区块链技术正为文物溯源提供新可能。那些曾在战火中颠沛流离的瑰宝,或将找到比血缘更永恒的归属方式。

而翁万戈留在波士顿美术馆捐赠簿上的签名,终将成为文物历史中特殊的一笔。

参考资料: