众所周知,上世纪30年代,斯大林为了稳固自己的权力地位,发起了一场大规模的清洗行动,并取得了显著成效。而这场行动的触发点,即基洛夫的遇害事件,长久以来一直存在着斯大林可能幕后策划的猜疑。

很少有人知道,列宁也有过类似的经历,相比之下结果截然不同:作为导师,他在活跃气氛方面的能力远超斯大林。

在1918年8月30日傍晚时分,列宁在完成对一个烘焙工厂的考察后,选择乘坐火车穿越莫斯科市区。他的目的地是位于莫斯科河南岸的米赫尔松工厂,那里有一场重要的活动等待着他。抵达后,列宁为工厂的工人们带来了一场鼓舞人心的讲话。

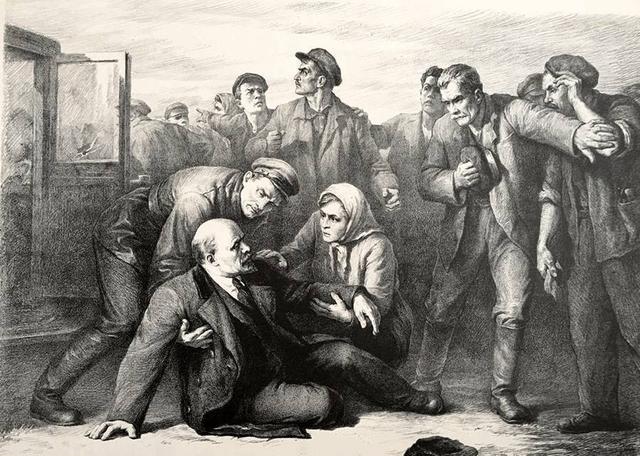

当日,全城突遭大规模电力中断,四周陷入一片漆黑,但这并未减弱工人们的参与热情。集会取得了显著成效,伴随着雷鸣般的掌声与人群的簇拥,列宁径直迈向庭院。就在即将步入专车之际,夜空中骤然传来三声枪击声。众人从瞬间的错愕中回过神来,发现列宁已面朝地面倒在地上。

据报,有人通过相机捕捉了整个暗杀事件的经过,获得了三张极为关键的照片资料。第一张照片显示,列宁正与旁边的一名工人进行交谈,而在第二张照片里,行刺者已经掏出手枪。然而,在场所有人的注意力都集中在列宁身上,完全没有察觉到即将发生的危险。

在最后一张照片里,列宁遭到枪击倒下,周围人群陷入混乱,行凶者则趁机消失在人群中。幸运的是,很快有人镇定下来,将行凶者逼至一棵树下团团围住。

得益于士兵的有效管控,她得以避免被人群淹没。

这是一位外貌平凡的中年女性,手持雨伞,肩上挎着一只略显陈旧的包包。尽管她在人群中显得极为普通,仿佛只是擦肩而过的路人,但在仔细观察之下,却能发现不少令人费解之处。

令人惊讶的是,在国家元首的生命安全与政权稳固如此重大的问题上,一向行事周密严谨的苏联当局,却并未深入扩大调查。相反,仅仅在三天之后,他们就迅速且低调地处决了刺客。刺客的尸体被放置于一个铁桶内,浇上汽油并焚烧处理,此事便就此结束。

名为菲奥娜·科尔的暗杀者,出身于一个犹太家庭,其家庭背景颇为复杂:祖辈们均对沙皇怀有深厚的忠诚,满心期望尼古拉二世能引领帝国重振雄风。然而,科尔的态度却大相径庭,她信奉无政府主义理念。自1905年起,俄国革命浪潮汹涌澎湃,她也逐渐涉足于各类政治活动中。

1906年,卡普兰卷入了企图刺杀基辅行政长官的行动,但未成功且随后被捕。身为此次行动的主要策划者,她原本面临死刑的判决,这本是毋庸置疑的事实。然而,一个出人意料的转折出现了:尼古拉二世当时正致力于塑造自己“慈父”的形象,因此当局出人意料地减轻了卡普兰的刑罚,依据是暗杀对象幸存,故将此案定性为“谋杀未遂”。

对敌人展现宽容,等同于对自身施加严苛,举例来说,沙皇俄国因一时的慈悲所累积的问题,最终需由苏维埃俄国的列宁来承担并解决。

在监禁期间,卡普兰遇到了多位右翼社会革命运动的参与者,这些人对她产生了深远影响,使她在政治立场上逐渐倾向于社会革命党。起初,社会革命党与布尔什维克持有相似的革命目标,彼此间被视为并肩作战的伙伴。然而,这种友好关系并未持续太久,随着时间的推移,两者间的分歧日益加剧,最终导致了关系的彻底破裂。

1918年3月3日,为避免苏俄继续参与第一次世界大战而引发同盟国的反击,列宁在巨大压力下,与德国达成了《布列斯特-立托夫斯克条约》。这一行动在当时普遍被认为是向帝国主义势力的让步,导致列宁的政治声誉受到严重损害。即便时至今日,仍有部分阴谋论观点,质疑列宁可能与德国有秘密联系。

卡普兰是这一事件所波及的一个代表性人物:她持有观点,认为以列宁为领导的布尔什维克偏离了初衷,背离了俄国革命的初衷,因此在深感失望之后,她做出了刺杀列宁的决定。

不久,该案件遭遇了首个争议焦点。

经过严厉的审问过程,卡普兰承认了自己的动机及所犯罪行,但她坚持表示,这次刺杀行动完全是出于个人意愿,与任何政治团体或组织无关,且没有其他人协助或支持她。

在调查进程中,卡普兰透露过一名所谓的“伙伴”,声称其曾是临时政府中的某位高层。然而,契卡经过仔细核查,最终证实该人物并不存在,是由卡普兰虚构出来的。

多年之后,凶手已被执行处罚,当局公开了一批档案,内容揭示契卡在当时确实拥有部分证据,表明卡普兰背后隐藏着一个至少有六七人组成的行动小组。其中部分成员的身份已被确认,例如乌索夫、诺维科夫及科诺普列娃等人。

问题浮现:拉普兰坚决否认有共犯,意图保护同伴,这一说法逻辑上站得住脚。然而,核心问题在于,她早在1905年便患上一场重病,导致听力和视力大幅衰退。列宁遇刺当日,现场目击者的陈述指出,他目睹卡普兰开枪时,眼睛几乎眯成一条缝,面部五官扭曲。

执行刺杀任务时,成功率是至关重要的考量因素。那么,为何团队不选择一位身体健康的成员来执行,而是偏偏要指定这位“行动不便者”呢?

与此同时,尽管卡普兰的视力不佳,但她的射击技能相当出色,三发子弹中有两发命中了目标。考虑到她与列宁当时的距离,即便是训练有素的士兵,在那样漆黑一片的夜晚,也未必能取得如此成绩。

排除掉刺客身上的可疑之处,目击者的陈述同样杂乱无章,充满了不一致之处。

当卡普兰扣动扳机之际,列宁正立于专车附近,与工人波波夫交谈中。由于面向相反方向,他并未意识到即将到来的危险。相反,负责迎接的司机基尔,却将整个事件经过尽收眼底。

基尔事后分享了三个要点。首先,他提到了第一点。接着,他阐述了第二方面的内容。最后,他补充了第三项观察。

首先,他在集会尚未开始时便已遭遇了那位刺客:那时,卡普兰正四处询问,确认今晚是否列宁同志将来工厂发表演讲。

针对提问,基尔被要求表达他对女性的看法,认为她们行为奇异且动机复杂。他稍作思考后回应道:“我对此也不明确。”

另外,基尔叙述道,他目击卡普兰在群众之中从手提包中取出一柄勃朗宁手枪,迅速指向列宁并扣动了扳机。开枪之后,卡普兰立刻融入了人群之中。这一系列动作连贯且迅速,使得基尔根本来不及发出任何警告。

然而,这一点存在很大疑问:如前所述,卡普兰与列宁当时相隔较远,且现场光线昏暗,人们很难看清刺客所持之物,更不用说辨认其具体型号了。

第三点,列宁身边的第五步兵师副政委巴图林当时声称,列宁是后背遭到了枪击。然而,基尔的说法却与之相反,他指出列宁的胸口中弹。尽管两人都紧邻列宁,但他们的证言却存在显著的不一致。

实际上,两人的描述均不准确:射向列宁的两颗子弹,其中一颗从左肩胛骨斜穿胸腔,最终停留在了右锁骨附近;另一颗则击中了右肩,被肩骨阻挡。

青霉素这一重要抗生素是在1928年被科学家发现,并随后在医学领域得到广泛应用。在此之前,即便是轻微的感染,也可能对受伤者的生命构成严重威胁。然而,列宁在遭遇枪击后的反应却异常坚毅:他迅速从地上站起,自行进入汽车返回克里姆林宫。到达后,他无需任何人帮助,自己下车并径直走到位于克里姆林宫三楼的办公室。到达办公室后,他脱下外套,直接躺在床上休息。

有句老话讲,“骨骼损伤需百日方愈”,但令人惊讶的是,医生们似乎施展了某种高效疗法,在短短不到两周的时间里,列宁便迅速康复,再次全身心地投入到紧张的工作中。

针对这一情况,有关资料给出了如下阐述:子弹在列宁胸腔内部四处碰撞,却奇迹般地绕过了心脏、肺部及所有关键血管。可以这样理解:其所造成的伤害,实质上与较为严重的皮肤擦伤相当。

在整个事件中,最令人感到不寻常的是契卡的行为。

自1917年末契卡组织建立,并由其领导人捷尔任斯基发表声明,强调契卡象征着“自我驱动的极端手段”以来,该机构对“敌对势力”采取了严厉的处置措施。即便是工人的轻微怠工行为,也可能被视为“革命进程的阻碍”。契卡自成立以来,始终秉持着坚决的态度,对一切被视为威胁的对象实施严格的管控。捷尔任斯基的表态,明确了契卡的任务性质,即采取果断行动以维护秩序。在此框架下,即便是看似轻微的劳动纪律问题,如工人的怠工,也可能因被视为对革命事业的潜在危害而受到严厉对待。

列宁遭受袭击的事件显然存在疑点,很难将其单纯归因于卡普兰一人的行动能力。

但这一次,一向行事小心的契卡,在诸多疑问尚未明晰之际,便匆忙将卡普兰带到克里姆林宫的一处偏僻角落,简单地执行了枪决。

据信息记录,案件发生的次日,一名民众在事发地点附近发现了一把手枪,推测可能是凶手遗落的,随即将其上交给当局。出乎意料的是,相关部门对此并未给予足够重视,甚至未进行弹道比对分析——仿佛案件的真相并非关键,首要之事在于迅速处置卡普兰。

综合多方面不合常理的细节与各方异常行为,学术界长期存在一种看法:该事件实际上可能是一场精心策划的“策略行动”,列宁主动参与其中,旨在推动特定的政治议程。

俄罗斯历史学者尼洛夫赞同这一看法,他指出,对于当时的苏俄政府而言,布尔什维克党虽已夺取政权,但高层内部却分裂为多个派别,局势错综复杂。政府渴望整顿这种混乱,然而,他们需要找到一个正当的理由来实现这一目标。

卡普兰可能恰巧成为了事件的关键人物,或成为了代人受过的一方。该事件的所有证据、目击陈述及证词似乎都是当局有意为之的安排。

相比之下,在暗杀事件发生后,契卡以搜捕“刺客共犯”的名义发起了一场大规模的搜捕行动,该行动随后扩散至全国,导致数万人最终被处决。这一做法与斯大林后来的行为颇为相似,甚至让人猜测斯大林可能从中汲取了某种灵感。然而,有所不同的是,列宁敢于拿自己的生命作为赌注,这一点相较于斯大林,展现出了更大的胆识。

许多人持有这样的观点,卡普兰实际上被用作一个执行者,目的是要除掉列宁——《布列斯特和约》事件严重削弱了列宁的政治影响力,导致许多人开始质疑他的领导方向。

在那件事情发生之后,雅可夫·米哈伊诺维奇·斯维尔德洛夫接替了领导地位,成为了国家的最高负责人,而并非列宁。

另外,有人提出,列宁可能意在借此方式树立一种威慑效应:使众人揣测谋杀事件的真正策划者,以此削弱托洛茨基、斯大林等人的政治信誉,从而达到缓和日益紧张的权力角逐的目的。