424年,年仅17岁的刘义符被父亲刘裕选定的辅政大臣罢黜,其短暂的帝王生涯随之结束。被废黜的刘义符的继任问题浮出水面,新的皇位继承者不久后便锁定在镇守荆州的18岁皇三子刘义隆身上。这一系列事件背后的权力斗争和利益平衡令人唏嘘。当时的辅政大臣们之所以选择刘义隆,有着深层的权谋考量。

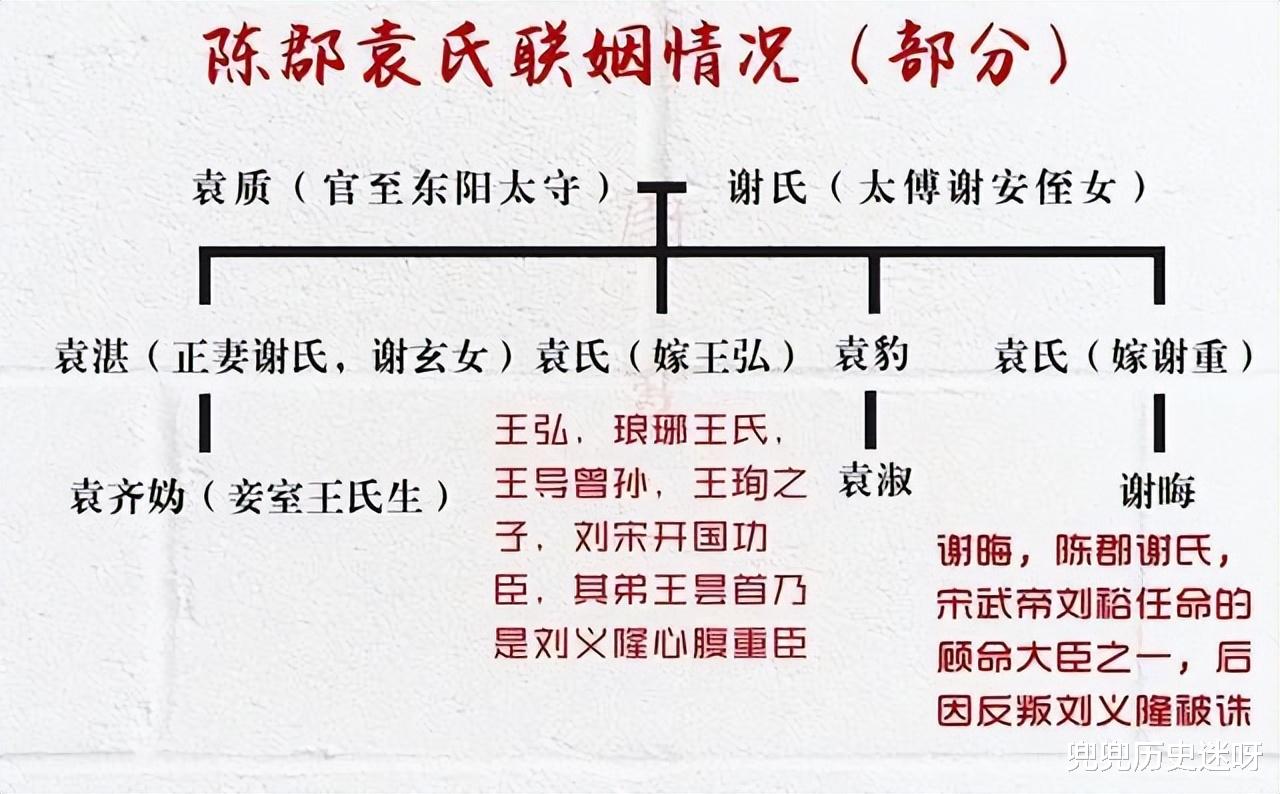

刘义符被废黜的缘由不仅在于他个人的决策失误,更是辅政大臣们的一次精心策划。这些辅政大臣们包括徐羡之、傅亮、谢晦、檀道济和王弘。他们是刘裕时期的重臣,在刘裕去世后肩负起辅佐少帝的使命。然而,刘义符的残暴和不理政引起了辅政大臣们的强烈不满,而且他终有一天会处理他们的权力问题。于是,辅政大臣们决定废黜他。然而,谁能够在刘义符失位后接掌皇位,这确实是一个关键问题。

刘裕的第二个儿子刘义真也明确表现出对辅政大臣们的敌意,断不可轻易立为帝位。而出任的其他子嗣中,老四刘义康因与谢晦的姻亲关系被排除在外,辅政大臣们的焦点转移到其他几个候选人身上。此时,辅政大臣们有了不同的意见,形成了激烈的博弈,但终究围绕利益和权力平衡达成一致。12岁的刘义恭因年幼且容易控制,成为研究对象。此时,侍中程道惠建议拥立刘义恭为人选。然而,这个提议显然未得到所有大臣们的认同。

徐羡之等人最终选择刘义隆的决定并非草率之举,而是经过深思熟虑的结果。他们认为,刘义隆具备一定的自主决策能力,能够对大臣们形成较为有效的制衡,避免了由徐羡之一人独大。这种平衡对于大臣们来说十分重要,因为它能够保证他们各自利益的一定安全。而且,刘义隆镇守荆州多年,积累了不小的实力。如果他们选择了其他皇子,刘义隆很可能会因名正言顺发起内战,大臣们势必陷入争端之中,难以控制局势。

最初,刘义符被软禁在金昌亭,但是随后不久便遭到暗杀。相比之下,刘义隆的就位看似顺理成章,实际上并非单单因为他在皇位继承顺位上占优。刘义隆得益于成稳的政治联盟,他的相对独立性也成为大臣们较为认同的一个重要因素。在这种局势下,大臣们对国家未来领导人的选定,不可能仅仅考虑名分,还必须着眼于更广泛的政治格局,即如何避免内乱,保持政局稳定。

费尽心思分析辅政大臣选择刘义隆的背后动机,可以发现辅政大臣们对利益的强烈追求仍是主导性的。这些辅政大臣协商之后,决定由谢晦去接手刘义隆镇守的荆州。谢晦是荆州舞台上的另一位重要人物,占据荆州后自然与朝廷形成某种对立,既可以保持对朝廷的武力压制,又能为其他辅政大臣提供军事后援,保障他们的权力不受侵害。

舍弃较为容易控制的幼子刘义恭,选择具有一定能力的刘义隆,也是综合后的最佳选择。这一点其实不难理解,辅政大臣们早已看破人情冷暖、仕途艰险,选择稳重的刘义隆能够更好帮助他们维持朝局。在这方面,刘义隆的即位之路顺畅打开了大臣间利益平衡的一道门。

后来,傅亮率领文武百官携带皇帝的座驾亲赴江陵迎接刘义隆前往建康即位。这一系列表面的迎君大礼实际上暗藏了深刻的政治算计。不过,也要注意到即便是这样的设计,如果没有刘义隆背后强大的实力,辅政大臣们这个环环相扣的计算能否成功还是未定之数。