“美”并非艺术作品自发展现出来的,它是审美思考后的结果,是观众和作品互动的共同产物。

韦嘉松美术馆展览“醉与梦”在这个清冷而深沉的北方冬季,在寂静的时间叙事中,如风一般在观看者心中镌刻出不同的痕迹,既轻盈,又厚重;在看似封闭的精神花园中,拂过的却是我们共同的情感经验。

融写实、纪梦、象征于一体,韦嘉将对现实世界的感受,用趋于浪漫主义的诗意绘画进行表现。无论是如刀刻般冷峻的线条、如风般轻飘的人形,还是躲藏在如膏的颜料中难以辨别的情绪,在跨越20年的作品中,都不着痕迹地在时间中被记录、被展现。

展览分为11个章节,时间倒序的布展路径,将韦嘉不同时期的创作用一种“私影像”的方式呈现,每件作品既相互关联又彼此疏离。无论是关乎他自己的,还是关乎众生的,都在纪录着他在不同阶段的精神状态和对生命的感知。

1日神之梦与酒神之醉创作于2002年的《超人》,是展厅里韦嘉早期的一件石版画作品,这件作品当年获得了第一届北京国际版画双年展金奖。

韦嘉《超人》2002, 石版印刷纸本, 50 × 73 cm

1998年到2003年,韦嘉在版画创作上取得了很好的成绩。但在2003年左右,他在石版画的创作过程中开始难以感受到新鲜感和意外感。

韦嘉《夜与昼-昼》2004, 丙烯画布, 200 × 160 cm

“那套语言体系我认为是相对成熟的,但是成熟的背后恰恰意味着难以生长。每一张石版画在刚开始我就已经知道了它最终呈现的样子,这种毫无意外的工作方式让我觉得没有成就感。” 韦嘉曾说。

韦嘉《草地野餐 II》2006,丙烯画布,180 × 220 cm

从那个阶段开始,韦嘉开始尝试用一种自己不那么擅长和习惯的方式去画。包括带学生出去写生他也会一起画,逐渐找到绘画的感觉。但长年的版画创作,在突然转向笔触间的自由流动时,对韦嘉来说,是很难进入状态的,“所以早期通过画一些纸本风景画,来找回、体验和摸索绘画的感觉。”韦嘉说。

韦嘉《马上风光》2006,丙烯画布,180 × 220 cm

从版画转向绘画,也涉及到工作方式上的变化。版画是间接的,需要理性地把工作流程想清楚才能在现实里操作,并不断地调整方向;而绘画则是直接的,尤其是对描绘对象进行写生的绘画。这是完全不同的两种方式。

韦嘉《照亮夜色无垠 VII》2008,丙烯画布,180 × 180 cm

韦嘉《不夜城》2007,丙烯画布,200 × 300 cm

韦嘉《DAD》2010,丙烯画布,210 × 280 cm

这种从间接到直接的变化,在展厅中,在韦嘉不同时期和阶段的作品中,似一条隐藏的线,牵动着艺术家创作的脉搏。关乎的不仅是创作方法上的不同,也是理性与感性时而相互缠绕,时而泾渭分明的关系。

韦嘉《存亡待续》2011,丙烯画布,250 × 190 cm

策展人鲍栋写在前言中的一句话“日神是清醒之梦,酒神是迷狂之醉;前者是旁观者的不及物再现,后者是参与者的及物在场;前者如人生之悟;后者似历史之霾。”这段描述是,为这个展览的观看提供了一个氛围意境;同时,也提示了韦嘉创作历程中的一个比较重要的变化。

“韦嘉最大的变化一是从‘梦’到‘醉’的变化;二是从石版画到布面绘画的变化。媒介的变化带来了风格的变化。” 鲍栋说。

韦嘉《云里的光》2014,丙烯画布,190 × 220 cm

韦嘉《荒野恋人》2022,丙烯画布,60 × 50 cm

2从画中人到旁观者在韦嘉早期的作品中,少年形象经常出现在画面中。对于“少年”是谁,韦嘉曾谈到,“‘少年’的形象一方面是我自己某种精神上的代入和影射;另一方面,2009年之后,我的儿子在很长时间里占据了我画面的主角。在他一天天长大的过程中,我会很自然地把面对世界的态度和想象植入到他的形象中,借以诉说和表达我在生活中的各种情绪和情感。”

韦嘉《眼神》2010,丙烯画布,100 × 120 cm

韦嘉《Say Good Bye III》2007,丙烯画布,190 × 220 cm

韦嘉《花木男 I》2006,丙烯画布,200 × 150 cm

在展览中,专门设置了一个名为“躯体与面具”的展厅。具象化的面孔带来的是具象化的人物故事。有面孔就有性格,有性格就有人格。无论是长着翅膀的天使,还是抱着花束的少年,都在扮演自己的人生角色。

“韦嘉:醉与梦”展览现场中的“面孔”松美术馆

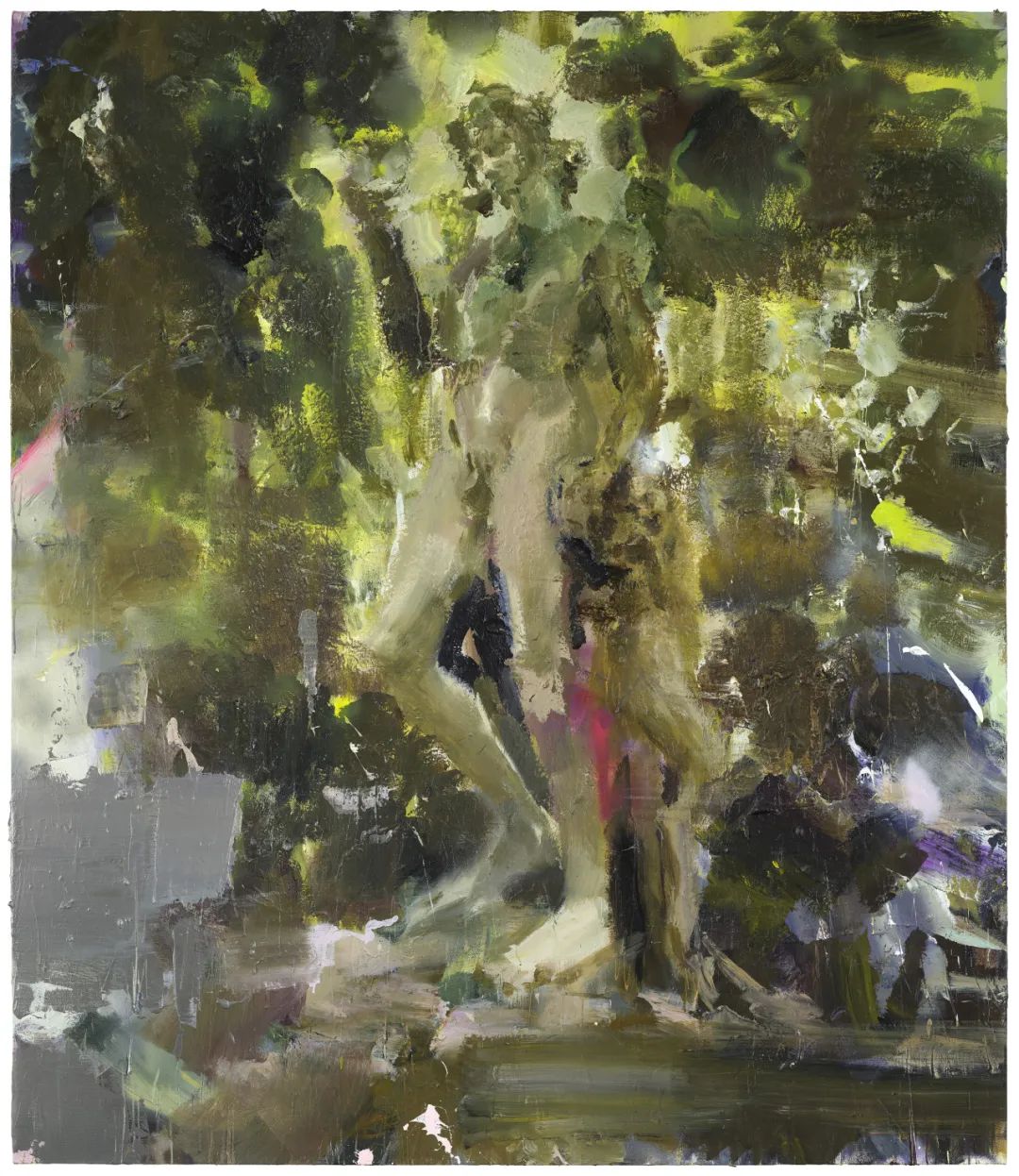

但在2010年左右之后,韦嘉画面中的人物形象更加宽泛,也更加缥缈。在展厅中,能够看到,很多人物的面部被他刻意抹去,“去人格化”的表现将文学性在画面中进行了弱化,以更加突出用绘画所进行的精神外化和情绪表达。与此同时,随着画面中人物形象和面部越来模糊和概括,逐渐削弱的是个体身份的确定性——他们可以是谁,也可以不是谁。迷茫、彷徨、无助、游离既可以被描述为这些“人”的状态;但同时,又会让我们感到,再轻飘的生命也是一段厚重的人生。

韦嘉《秘密花园》2022,丙烯画布,150 × 200 cm

韦嘉《无名》2023,丙烯画布,260 × 210 cm

从早期的将自我投射入画面,到后来逐渐将自我抽离。在这里,韦嘉将自我精神和艺术创作的距离进行了调整。把奋力扎身现实的热情转化为了画布上混沌、杂乱,犹如梦境一样的空洞世界。以旁观者的视角看待这个世界和周遭的人,投身现实,但又与现实疏离。“风来竹面,雁过长空”,不着痕迹,却曾经来过。

韦嘉《山高水长》2024,丙烯画布,270 × 220 cm

开幕式上策展人在作品导览的时候,韦嘉始终像一个旁观者,置身事外但又被裹挟其中,时而紧张、时而洽适,时而紧密、时而疏离。这也让我想到他在我们之前采访中说的一段话:“我一直喜欢处在比较边缘的状态,无论是童年,还是上学和工作后,很多时候我都在逃离人群,与周围环境也是一种若即若离的关系。”

3无所不在的孤独展厅中,创作于2024年的《花园》画的是老年的莫奈。享受着被世人追捧的荣耀,但却也逃脱不掉独自面对孤独的宿命。花园的繁盛与莫奈的落寞,不仅是在表达情感上的孤独,更是一种生命的状态。一个人被抛入现实世界,无论早晚,终将要经历一段自由选择和独自面对的人生旅程。

韦嘉《花园》2024,布面丙烯,250 × 230 cm

韦嘉《莫奈》2022,丙烯画布,120 × 100 cm

韦嘉《花园》2024,丙烯画布,120 × 100 cm

韦嘉作品中,也有群像。画面里人物数量的增多,并没有减弱孤独感的分量,反而会有种人群中的孤独才是最深刻的孤独的感觉。在我看来,韦嘉的作品并不是要过于情感主义地表达一种简单的人在社会中的孤立感,而是借助“孤独”从被固化的群体意识中抽离,对生命的无常性进行觉察,对个体的存在意义进行追问。

韦嘉《幻霞生》2023,丙烯画布,240 × 410 cm

在流动的线条与涌动的色彩之下,孤独是喧嚣后的宁静,是一种超越情感波动的状态。

韦嘉《奔腾的上游》2020,丙烯画布,205 × 165 cm

从小喜欢一个人画画,到长大后习惯性地与自己对话,孤独是韦嘉性格中的底色,也是他作品的独特气质。寂寞、忧郁、孤独……这些基于画面中的人形与梦境般的背景中提取出的修辞,更像是在我们每一个人的生命旅程里标下的注脚。

韦嘉《My Sun》2018,丙烯画布,220 × 190 cm

展览现场