考上大学那年,到北京报到前跟老爸先去了洛阳,那已经是42年前的事儿了。那是我第一次到龙门,至今还记得第一眼看到卢舍那大佛时的震撼,那慈祥、庄严的宝相,由不得让人顿生膜拜。我的相册里有我和老爸在大佛前的合影,还有一张当时的门票。大学三年级实习,跟全班同学一起又去了一次龙门,这是班里全体女生跟带队师姐的一张合影。这次陪儿子去洛阳,第三次到龙门。我已经从小姑娘变成老太太了,卢舍那大佛微笑依旧。但真的很神奇,你看从不同角度拍的大佛,表情并不完全一样。

1983年9月与老爸在龙门留影

1983年龙门石窟门票

1986年6月大学期间实习班里女生在龙门合影

2025年1月龙门留影

现在的龙门景区比那会儿大多了,伊河两岸,西山、东山石窟均已开放。这一次有时间细细看了全部石窟,静静观摩那些美轮美奂的佛造像,感觉仿佛以前从没来过这里。西山中段是著名的奉先寺卢舍那大佛,建于唐高宗时期。相传大佛面容以武则天为原型塑造,面部丰润圆融,双目微垂、嘴角微扬,雍容华贵、气宇非凡,其神秘的微笑穿越千年时空,散发着永恒的魅力。大佛旁边的菩萨、弟子、天王等也雕琢精美。这是龙门石窟规模最大、艺术水平最高的造像,体现了大唐强大的物质力量和精神力量,也是佛教汉化的巅峰之作。在大佛脚下抬头仰望,看到的是满满的大唐气度。到伊河对岸远眺大佛,适逢洛阳下雪,雪花飞舞中,大佛雄伟而具朦胧之美。

奉先寺全景(手机全景功能拍摄)

卢舍那大佛

奉先寺天王像

奉先寺阿难与菩萨像

伊河对岸拍摄奉先寺

雪中的卢舍那大佛

卢舍那大佛是西山石窟的高潮,其南北两端还有许多年代不一、风格不同的洞窟,代表着不同的风华。北端第一座大型洞窟是潜溪寺,唐高宗时期雕造。窟内主佛有7米多高,身体各部比例匀称,面容丰圆,表情静穆。两侧菩萨仪态端庄、衣饰华丽。潜溪寺南边有五代、北宋时期著名隐士陈抟手书的“十字卷碑”,“开张天岸马,奇逸人中龙”,是赞颂老子的话。据说陈抟的“十字卷碑”有横竖两种版式,横版在龙门,竖板藏华山。旁边的介绍写着:“书写潇洒飘逸、自由奔放,恰如陈抟一样非同寻常、个性不羁。”

潜溪寺

潜溪寺佛造像

潜溪寺菩萨像

陈抟书“十字卷”碑

沿岩壁而行,经过一些形制较小但仍然雕刻精美的石窟,来到宾阳三洞。这是中国正史中唯一明确记载开窟缘由、过程及用工等内容的皇家石窟工程。《魏书》记载,宾阳洞是北魏宣武帝为父母孝文帝和文昭皇太后开凿的功德窟,后中尹刘腾又为宣武帝开凿石窟一所,合称宾阳三洞。工程始于景明元年(公元500年),终于正光四年(公元523年)。历时24年,用工80多万个。后因宫廷内乱,仅完成了宾阳中洞,南北二洞至唐代才雕凿而成。因此三个洞的造像有着明显不同的风格。

不知名洞窟

宾阳三洞

宾阳中洞佛像“秀骨清像”、“褒衣博带”,是典型的北魏风格。这是北魏迁都洛阳后的“国家一号工程”,因此成为北魏皇家石窟造像艺术“中原风格”的典范之作,引领了当时中原北方地区的开窟风潮与造像样式。因为不能靠近洞窟参观,只能远远地从窟门正面、侧面看到部分造像。看介绍,洞内三壁都有佛造像,最美的是洞窟前壁自上而下的三组大型浮雕,上层是维摩、文珠对坐,中间是佛本生故事,下层北侧是孝文帝及侍从礼佛图,南侧为文昭皇太后及嫔妃礼佛图合称“帝后礼佛图”,雕刻精美绝伦。可惜在20世纪30年代被盗凿,皇帝礼佛图现藏美国纽约大都会博物馆,皇后礼佛图现藏美国堪萨斯城纳尔逊艺术博物馆。

宾阳中洞

宾阳中洞主尊

宾阳中洞主尊与窟顶

宾阳中洞南壁佛造像

宾阳中洞北壁佛造像

皇帝礼佛图(图片采自网络)

皇后礼佛图(图片采自网络)

宾阳南洞在北魏时期仅完成窟形,到唐贞观十五年(641年),唐太宗第四子魏王李泰为追念生母长孙皇后续凿完成。 该洞造像主尊体态丰腴、双肩宽厚,体现出唐代“以胖为美”的风格。衣纹也从直平阶梯式变为圆刀刀法。这个洞窟是初唐造像艺术的重要代表。洞内四壁密布300多个小佛龛,有贞观纪年的27个。 洞外北侧有《伊阙佛龛之碑》,赞颂长孙皇后的懿德和李泰的纯孝,由中书舍人岑文本撰文,褚遂良书丹,“字里金生、行间玉润、法则温雅、美丽多方”,是初唐楷书精品。可惜风化严重,现在用玻璃罩上,可见拓片。

宾阳南洞

宾阳南洞主尊

宾阳南洞南壁佛造像

宾阳南洞北壁佛造像

伊阙佛龛之碑

宾阳北洞主尊阿弥陀佛结跏趺坐,右手因拇指损毁呈类似“剪刀手”的手势,左手施无畏印;佛座下方雕刻三托坛力士,洞内前壁浮雕天王像,威武有力。造像风格介于北魏与唐代之间,兼具刚健与生动,体现艺术风格的过渡。宾阳三洞跨越几百年的建造历程,见证了中国佛造像从“瘦骨清像”到“丰腴华美”的美学演变。

宾阳北洞

宾阳北洞南壁佛造像

宾阳北洞北壁佛造像

继续往南,经过许多小型的洞窟,如敬善寺洞等,那些孔武有力的天王浮雕,肌肉极具张力、纹饰雕刻精美,给人印象深刻。来到唐武周时期营造的摩崖三佛龛。这本是一个三世佛的题材,因为武周政权结束而中缀,留下了几个半成品的佛像,有的刚有脸部轮廓,有的刚有手的形状,倒是成了后世研究雕刻工序的重要资料。

天王像

天王像

天王与菩萨造像

未能完工的佛造像

未能完工的佛造像

未能完工的佛造像

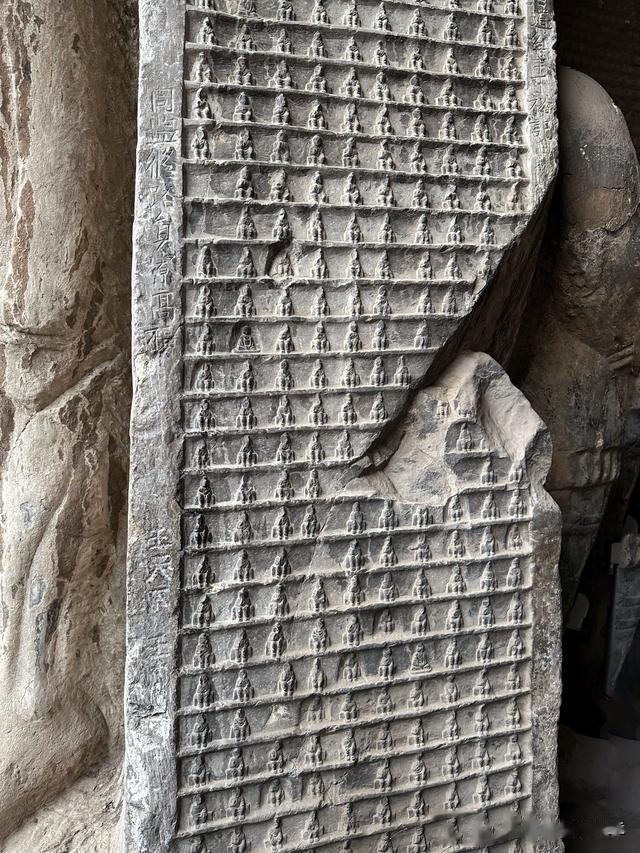

接下来是万佛洞,这个洞分前后两室,后室雕刻有一佛二弟子二菩萨二天王二供养人,是龙门石窟有确切纪年、造像组合一铺九尊最为完整的中型洞窟。南北两壁密密麻麻刻了一万五千尊小佛像,因此得名万佛洞。窟门南壁上也有许多小佛。主佛宽额丰颐、胸部隆起,背光上部有姿态各异的供养菩萨。南北两壁下部雕刻了两组精美的伎乐人。窟顶莲花藻井周围有一圈题记:“大监姚神表内道场运禅师一万五千尊像龛大唐永隆元年十一月卅日成”。窟门甬道北侧有题记:“沙门智运奉为天皇天后太子诸王敬造一万五千尊像一龛”,从两则题记可知,洞窟完工于永隆元年11月,开窟人是大监姚神表和皇宫中内道场禅师智运两位女性。

万佛洞

万佛洞主尊及供养菩萨、窟顶

万佛洞窟顶

万佛洞北壁万佛像

万佛洞窟门南侧

万佛洞窟门甬道万佛像

万佛洞后室窟门外两尊力士,肌肉紧绷、勇猛刚健、孔武有力。前室南北壁下原刻有两个高浮雕的狮子,是龙门最精美雄浑的石狮,可惜也在20世纪30年代被盗凿,北壁狮子现藏于美国堪萨斯州纳尔逊艺术博物馆,南壁狮子现藏于美国波士顿美术馆。前室南壁上刻有不少大大小小的造像,其中一个圆拱龛内,有一尊观世音菩萨像,高85厘米,赤足立于圆形仰莲座上,左手提净瓶垂于体侧,右手执塵尾搭于肩上,身躯微呈“S”形,姿态优美自然,是龙门最美的唐代观音。梅兰芳参观龙门石窟后,还将这尊观音菩萨的身姿运用到了自己的表演中。

万佛洞窟门

万佛洞窟门外北侧天王像

万佛洞窟门外南侧天王像

万佛洞窟门北壁

万佛洞前室南壁

万佛洞前室南壁龙门最美唐代观音像

未被盗凿前万佛洞前室南壁石狮照片(图片采自网络)

万佛洞被盗北壁石狮照片 现藏纳尔逊博物馆(图片采自网络)

继续往南,有几个小窟值得一看。一个是惠简洞,是长安法海寺僧惠简为唐高宗、武则天等皇室成员所修的功德窟,因洞内主佛及右侧弟子阿难面相卢舍那大佛和弟子造像很相似,又称“小卢舍那大佛龛”。一个是老龙洞,由自然溶洞开凿而成,平面呈长马蹄形,顶部近似穹窿顶。窟内壁面遍布大小不一的佛龛,分布无规律,造像内容极其丰富。这一段山岩上,星罗棋布地雕凿了许多小佛龛,屋宇、人物等雕刻精美。

小卢舍那佛龛

小卢舍那佛像

老龙洞

人物、房屋雕像

然后是莲花洞。这是北魏洞窟,因窟顶雕刻一朵巨大的莲花而得名,是龙门石窟窟顶最精致的一例。莲花周围环绕六身飞天,体型清秀、裙带当风。洞窟雕凿一佛二弟子二菩萨,可惜毁坏严重。左侧弟子迦叶深目高鼻,胸部筋骨突兀,右手持锡杖,左手持袈裟下摆,是饱经沧桑的苦行僧形象,头部早年被盗,现藏法国吉美博物馆;右侧弟子阿难头像也被盗凿,现藏中国台湾。右胁侍菩萨头像被盗凿后流失海外,主佛和左胁侍菩萨头像不知所踪。南、北壁遍布中小型佛龛,形制多样,雕工精细。窟口门楣纹饰雕刻精美,北侧有如意元年(692年)史延福所刻佛陀波利译本《佛顶尊胜陀罗尼经》,是目前中国最早的该经石刻版本之一。窟口北壁上刻有大大的“伊阙”二字。龙门石窟多经磨难,特别是在20世纪30年代曾被中外文物贩子勾结遭受大规模盗凿,现在几乎看不到一尊完整的佛像,真是令人痛心。

莲花洞

莲花洞窟顶莲花

莲花洞主尊

莲花洞迦叶和左胁侍菩萨像

莲花洞右胁侍菩萨和弟子阿难像

莲花洞南壁佛龛

莲花洞窟门门楣

莲花洞前室北壁

法国吉美博物馆展出的莲花洞迦叶头像(图片采自网络)

以上是卢舍那大佛北边的主要洞窟,大佛南边的主要洞窟有火烧洞、药方洞、古阳洞。火烧洞是龙门石窟北魏洞窟中位置最高、内部空间最大的洞窟,窟内造像损毁严重。窟门上方东王公、西王母对称骑乘龙、虎,与佛、弟子、菩萨及力士、飞天等在一起,是龙门石窟仅有的一例,在我国石窟寺中也极为罕见。药方洞始凿于北魏,成于北齐,唐有续刻,该窟甬道两侧门券上及窟门外金刚力士台座表面刻有唐代140种药方,主治病症70多种,是我国唐代初年医学、药物学的珍贵遗存。其中的大黄汤、竹沥饮等至今仍在中医临床和民间广泛流传使用。

火烧洞窟门

西王母乘龙像

东王公骑虎像

药方洞

古阳洞是龙门石窟开凿最早、内容最丰富的洞窟。始凿于北魏孝文帝迁都洛阳前后,规模宏大。遗憾的是古阳洞正在维修,没法近前参观。洞窟外摆放了相关介绍和图片。古阳洞主佛面相清瘦秀美,著“褒衣博带”式大衣,胁侍菩萨端庄文静、姿态优美。窟内南北两壁有排列整齐的大龛,是支持孝文帝改革和追随其迁都的一批皇室贵族、高级将领、高级僧侣等发愿雕凿,其余壁面乃至窟顶也密布大小不一、形式各异的佛龛,总数达惊人的1000多个。古阳洞内佛龛建筑和造像艺术集中西、南北文化交流、融合为一体,孕育出独特的雕塑语言,开创了以秀骨清像、褒衣博带、潇洒飘逸为特征的北魏皇家石窟寺造像艺术。从照片看,佛像及纹饰装饰繁缛,线条流畅,雅刻精美,极富变化,体现了当时高超的雕刻和绘画技巧。

古阳洞北壁81龛照片

古阳洞南壁66龛供养人队列照片

古阳洞南壁111龛照片

古阳洞北壁134龛照片

古阳洞北壁280龛照片

古阳洞北壁108龛照片

古阳洞西壁照片

古阳洞南壁、北壁照片

古阳洞窟内的佛龛大多刻有“造像铭”,达800品之多,是中国石窟保存造像铭最多的一座洞窟。这些铭文中,有不少书法精湛者,是魏碑体的珍品。金石学家和书画鉴赏家们精选出龙门石窟二十块题记,如尉迟造像记、一弗造像记、杨大眼造像记和魏灵藏造像记等,合称为“龙门二十品”,古阳洞就占十九品,是中国书法艺术“魏碑体”的精华。其中古阳洞内北壁近窟口处的《始平公像记》,是龙门唯一一款阳刻的造像记,难度之大、雕刻之精,让人叹为现止,在中国古代碑刻中都属罕见。

龙门二十品拓片照

龙门四品拓片照

看完西山石窟,经桥跨过伊河,可去参观东山石窟。相传东西两山原为一体,大禹治水时将其凿开,伊水得以向北流淌。《水经注》载:“昔大禹疏龙门以通水,两山相对,望之若阙,伊水历其间,故谓之伊阙。”东山石窟规模比西山小很多,基本是唐代所凿。主要看点有擂鼓台建筑遗址及擂鼓台三洞,遗址出土了唐代四面龙首托莲座残件、莲花灯座、力士头像、碑刻、圆雕菩萨像残件等3000多件。擂鼓台三洞的北洞有四臂十一面和八臂密教菩萨像,是我国最早的密教造像,可惜窟门关闭不得见,窟门外深目高鼻的域外比丘浮雕很醒目;中洞因壁面布满一万五干尊佛像又称为大万伍佛洞;南洞内四壁有700余尊、高40多厘米的莲花座像,头戴冠,项饰、手印变化多样。

唐代四面龙首托莲座残件

唐代莲花灯座

唐代力士像

出土石碑

唐代圆雕菩萨像

唐代圆雕菩萨像

擂鼓台北洞外外域比丘浮雕

擂鼓台中洞 主尊及万五佛

擂鼓台中洞北壁万五佛

擂鼓台南洞 莲花佛

东山石窟还有千手千眼观音摩崖、高平郡王窟、听经寺、四雁洞等值得一看。高平郡王是武则天的侄子武重规,因唐中宗即位后降封未完成洞窟雕造。听经寺则是东山最大的一所洞窟,窟顶中心一朵大莲花,外绕六身飞天。北、东、南三壁下部浮雕二十九躯罗汉像,是禅宗西土二十九祖形象,形神兼备,雕刻精美。四雁洞的窟顶中央也是一朵大莲花,外围被分成两圈,内圈为四只大雁,外圈为四身飞天。用飞禽装饰窟顶,为龙门石窟之首例。

千手千眼观音像

千手千眼

高平郡王窟天王及未完工程

高平郡王窟天王

听经院

听经院罗汉浮雕

听经院莲花窟顶

听经院主尊与莲花窟顶

四雁洞窟顶

东山有香山寺可游,该寺由武则天敕名,她常亲驾游幸,御香山石楼坐朝,在此留下了“香山赋诗夺锦袍”的佳话。白居易赞誉其为 “龙门十寺”之首,并曾出资重修香山寺。唐代香山寺应在擂鼓台一带,金元后不存,现在东山中部半山腰的香山寺是清康熙时期重修。除了寺庙建筑,还有乾隆巡幸香山寺所题《香山寺二首》诗碑,赞“龙门凡十寺,第一数香山”,有1936年蒋介石五十岁来此“避寿”时所建的蒋宋别墅,以及后来修建的石楼、九老堂等建筑。登临香山寺,可眺西山石窟,观伊阙风光。

香山寺

香山寺三圣殿

乾隆御诗碑

蒋宋别墅

蒋宋别墅会客室

香山寺石楼

九老堂内的白居易等九老塑像

136岁的李元爽像

香山寺北有纪念白居易的白园、白墓。白居易与洛阳渊源颇深,他曾在洛阳做过河南尹,晚年辞去苏州刺史的官职迁居洛阳,隐居香山寺。自号“香山居士”,与胡杲、吉皎、郑据、刘真、张浑、卢贞、李元爽及如满大师组成“九老会”,常聚集在香山寺煮茗烹茶,宴游赋诗,留下许多趣事佳话,他吟咏龙门山水及香山寺的诗篇就多达上百首。白居易去世后也葬在了东山。白园里有乐天堂、白亭、乌头门、琵琶峰、白墓等景点,1961年与龙门石窟同时公布为全国重点文物保护单位。令我们惊奇的是,园中有许多日本、韩国、新加坡等国人前来祭奠所立的诗、文碑,称是白氏后人。白居易开枝散叶那么远?

乐天堂

乐天堂内白居易塑像

白墓

白墓三碑

日本白氏代表所建碑廊

韩国白氏代表参拜白居易墓纪念碑