1990年,27岁的贵州男子朱家明来到福建打工,却在一场工地事故中意外失忆。

从那天起,他的人生仿佛按下了“暂停键”。为了生存,他翻垃圾桶、当乞丐、拾废品,靠着微薄的收入勉强度日。

直到2003年,他遇到了一对好心的浙江夫妇——谭万刚和雷丽珍。他们不仅给了朱家明一个落脚的地方,更是陪伴他、照顾他,成为他最亲近的人。

可谁也没有想到,17年后,朱家明的记忆竟被电视上的一则新闻唤醒,模糊的记忆逐渐清晰,他的家乡也终于浮现......

工地塌方,意外失忆

工地塌方,意外失忆朱家明的老家位于贵州赤水复兴镇,在当地,大多数年轻人都靠外出打工赚钱。为了给家里减轻负担,朱家明也决定离开家乡,到福建的建筑工地务工。

1990年,朱家明踏上了前往福建建阳市(今南平市建阳区)的火车。

和贵州的小村庄不同,建阳市正在经历快速发展,市区到处都是工地施工的景象,朱家明刚到工地就被安排了一个搅拌水泥的杂活。

虽然工作辛苦,但他咬牙坚持,因为工头说只要干得好,每个月能拿到400多块钱的工资。然而在他到工地的第二个月,一场意外发生了。

这天,朱家明正和几个工友在一片基坑里搬运砂石,突然一声巨响从旁边的土坡传来,紧接着是土方塌陷的声音,工地上顿时一片混乱。

工人们纷纷往安全的地方跑,但朱家明因为距离塌方点太近,整个人被埋进了松散的泥土里。

“有人被埋了!快救人!”工友们大声呼喊,急忙拿着铁锹挖土。

不一会儿,朱家明被挖了出来,但他头部受了重伤,脸上布满泥土和血迹,人也昏迷不醒。

经过医院紧急抢救,朱家明捡回了一条命,但脑部受创严重。等他醒来时,整个人显得异常迷茫,对周围的人和事物完全没有反应。医生检查后告诉包工头,朱家明的记忆受损,可能短时间内无法恢复,甚至可能会永远失忆。

工地支付了他的医疗费,但当朱家明出院后,却没有人再对他负责。

出院后,朱家明身上没钱,胃里没东西,饿得两眼发昏。接下来的两天,他白天在街上游荡,晚上就蜷缩在公园的长椅上睡觉。偶尔有好心人给他递一瓶水或几个包子,但这些微薄的帮助远不足以支撑他继续生存下去。

为了填饱肚子,朱家明从垃圾桶里翻出别人丢掉的剩饭,用手捧起来狼吞虎咽地吃。就这样,他开始了他漫长的乞讨生活。

失忆后,朱家明虽然模糊地知道自己有个家,但却完全想不起家在哪里,也想不起自己叫什么名字。由于脑部的损伤,他的语言表达也受到了影响,有时候想说话却只能支吾出几句模糊不清的词句。

随着时间推移,朱家明开始尝试在建筑工地打零工。但由于他没有身份证,加上行动迟缓、反应不灵活,很多工地都不愿意雇佣他。

即便有人愿意给他机会,也时常被一些无良的包工头克扣工钱。有一次,他在工地上干了整整三天,结算时工头却只给了他两块钱,说他“活干得不值钱”。

直到2003年,朱家明遇到了一对改变他命运的好心工友夫妻——谭万刚和雷丽珍。

好心工友夫妇收留失忆人整整17年2003年,朱家明辗转来到了福建省的一处新工地。

朱家明当时仍旧是一副邋遢的模样,他身材消瘦,眼神呆滞,穿着一件破旧的衬衫,看起来和其他工人明显不同。

尽管如此,他在工地上做事却异常勤快,搬砖、拌砂浆、运材料,样样都抢着干。工友们虽然不太了解他的情况,但都说:“这人话不多,但干活是真卖力气。”

谭万刚注意到了朱家明的与众不同,便主动上前搭话,想了解一下他的情况。但在交谈中谭万刚发现,朱家明的表达断断续续,思路很混乱,有些问题甚至答非所问。

经过进一步询问,谭万刚才知道朱家明是个“失忆人”,连自己的名字、家乡在哪里都记不起来!

听完朱家明的遭遇,谭万刚既震惊又同情。他回家后,把朱家明的情况告诉了妻子雷丽珍。夫妻俩商量了很久,最终雷丽珍说:“可怜人!就算帮不上别的忙,至少让他有口饭吃,有个地方睡吧。”

从那天起,谭万刚夫妇决定收留朱家明,让他留在工地帮忙,朱家明的生活因此彻底改变了。

夫妻俩先是带朱家明去买了几套干净的衣服和一些生活用品,随后又在工地旁给他租了一间宿舍。

为了让朱家明能有一技之长,谭万刚开始亲自教他泥瓦工的基本技术。从最简单的铺砖、抹水泥开始,朱家明一点点学会了这些技巧,慢慢地,他甚至能帮着谭万刚完成一些小工程。

随着时间推移,朱家明和谭万刚一家逐渐亲近起来,他开始把谭万刚夫妇当成自己的家人,工地上的日子也过得越来越踏实。

2005年,谭万刚夫妇的小儿子“小宝”出生了。朱家明很喜欢这个孩子,总是抢着帮雷丽珍照顾。小宝渐渐长大,也对朱家明产生了深厚的感情,每次见到他都亲热地叫他“朱叔叔”。

同一年,朱家明的记忆开始恢复,他依稀记得家乡的名字里带一个“水”字,但却始终想不起来自己到底是哪个省的。

除了这个“水”字,朱家明再也想不起来其他的东西。谭万刚鼓励他:“不要着急,等你记起来更多的事情,我们一定帮你找家。”

就这样,朱家明跟着谭万刚夫妇生活,一过就是17年。

看电视恢复记忆,再见到八十老母时跪地痛哭2020年初的一天,朱家明像往常一样坐在谭万刚家客厅的沙发上看电视。这段时间因为疫情,大家都尽量待在家里。电视中正播放着一条关于贵州赤水的新闻,画面中是赤水当地的乡村景象和村民的采访。

当镜头扫过一片竹林和低矮的瓦房时,朱家明突然停下了手中的动作,他的目光紧紧盯着屏幕。几秒后,他小声重复着“贵州”“赤水”几个字。

在接下来的几天里,朱家明变得异常关注新闻节目,尤其是与贵州相关的内容。

他开始向谭万刚夫妇描述自己的记忆碎片:“我的家乡好像在一个叫赤水的地方,有一个村子,名字里带‘复兴’两个字,还有竹林,周围的人说话有口音,我能听懂。”与此同时,越来越多以前的记忆开始涌现。

这些信息让谭万刚夫妇异常兴奋,他们意识到,朱家明可能真的记起了自己的老家。

为了帮助确认家乡的线索,谭万刚夫妇带朱家明去了当地派出所,民警详细记录了他提供的信息,并开始通过全国户籍系统进行查询。

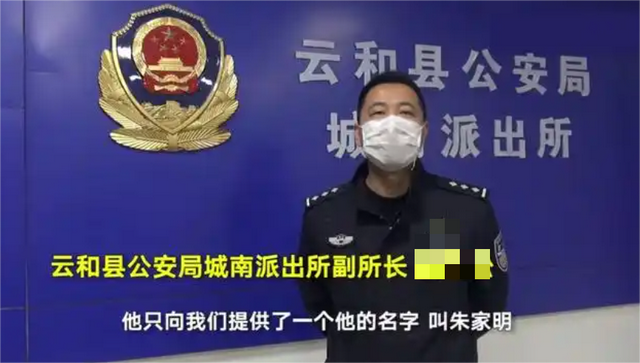

但由于朱家明的户口早已被注销,查询过程并不顺利。负责案件的雷岳松副所长决定通过与贵州赤水复兴镇的警方联动,进一步核实朱家明的身份。

2020年2月底,经过几天的紧张调查,贵州赤水复兴镇派出所终于确认,朱家明正是他们多年前被报失踪的村民!

民警了解到,朱家明的老家所在的长江村已经拆迁,但他的家人依然住在附近。村里的老人还记得朱家明年轻时的模样,说他30年前外出打工后就再也没回来。复兴镇的警方随即联系了朱家明的母亲和弟弟,告诉他们找到了失散多年的亲人。

这一消息让朱家明的家人激动万分。

电话那头,已经83岁的母亲声音颤抖地反复问:“明还活着吗?他在哪里?”当得到确认时,母亲激动得掉下了眼泪,连声说:“我的儿啊,你吃苦了!”

几天后,朱家明和谭万刚夫妇一同踏上了回贵州的路。经过1500多公里的长途跋涉后,他们终于抵达了赤水市复兴镇。

在村口,朱家明的母亲、弟弟以及亲戚邻居早已等候多时。当朱家明走下车时,他的母亲迎了上去,颤巍巍地伸手摸着他的脸:“我的儿啊,这些年你都去哪儿了?”朱家明紧紧握着母亲的手,哭的泣不成声。

朱家明的回归在村里成了大新闻,邻里乡亲纷纷赶来看望他。随后,朱家明住进了家人为他留的房间。这是早在拆迁分房时就特地为他保留的,他们始终相信,总有一天朱家明会回家。

虽然朱家明已经回到了家乡,但他与谭万刚夫妇仍保持着紧密联系。他经常通过视频和他们聊天,问候他们的生活。

朱家明总是惦记着夫妇俩的小儿子小宝,还时常问:“小宝乖不乖?有没有好好学习?”谭万刚夫妇每次都会笑着回答:“他好着呢,就是老说想念朱叔叔。”

结语

结语从失忆到重归故土,这30年的在外流浪是朱家明人生中最艰难的时光,但索性他遇到了谭万刚雷丽珍夫妇这样的好心人,让他得以再次和家人重逢。

这段跨越时间和距离的善良,仍然让如今的我们感动!

参考资料:钱江晚报《男子失忆30年,看了一条疫情新闻突然记起家乡……》

澎湃新闻《奇迹!失忆30年,贵州一男子看疫情新闻后,记忆恢复了!》

柳州晚报《唏嘘!男子失忆30年,看了一条疫情新闻突然记起家乡,家人却告诉他……》