周末我带孩子逛超市,6岁半的小男孩蹲在玩具货架前挪不动腿。“妈妈,我能买这套恐龙战队积木吗?"他举着包装精美的玩具礼盒,眼睛亮得像星星。

我说:“可以啊,但是购物计划以外的东西,你得用你自己的零花钱买,那你现在还剩多少钱来着?”然后他开始掰着手算:“上周还剩下8块,加上这周有10块,那我总共有18,不够买的……”

我摸着有些失落的孩子的头,笑笑说:“没关系呀,这个款玩具一直有现货,等你攒够了零花钱就能自己买了。”

孩子雀跃道:“对呀,我再攒两个星期,加起来有38块,就可以把它买回家啦!”

看着这一幕,我突然想起以前那个为了一罐糖果而哭抢地的娃。那时候的他,也是在这个超市,收银台前看到自己喜欢的糖果就走不动道,我不给买,他就满地打滚。

不过现在,小家伙能自己算账,还知道克制购买欲了。看来,我这一年的零花钱没白给,不仅给孩子上了一门现实版财商启蒙课,也悄悄改写了我们家的购物模式。

孩子的零花钱,该给时还得给小时候,我们家里不算穷,吃穿用度不缺,但父母一向节俭,从不给我们零花钱。经常一起玩的小伙伴经常光顾小卖店,而自己只能羡慕嫉妒恨,那种发自内心的自卑和委屈,至今记忆犹新!

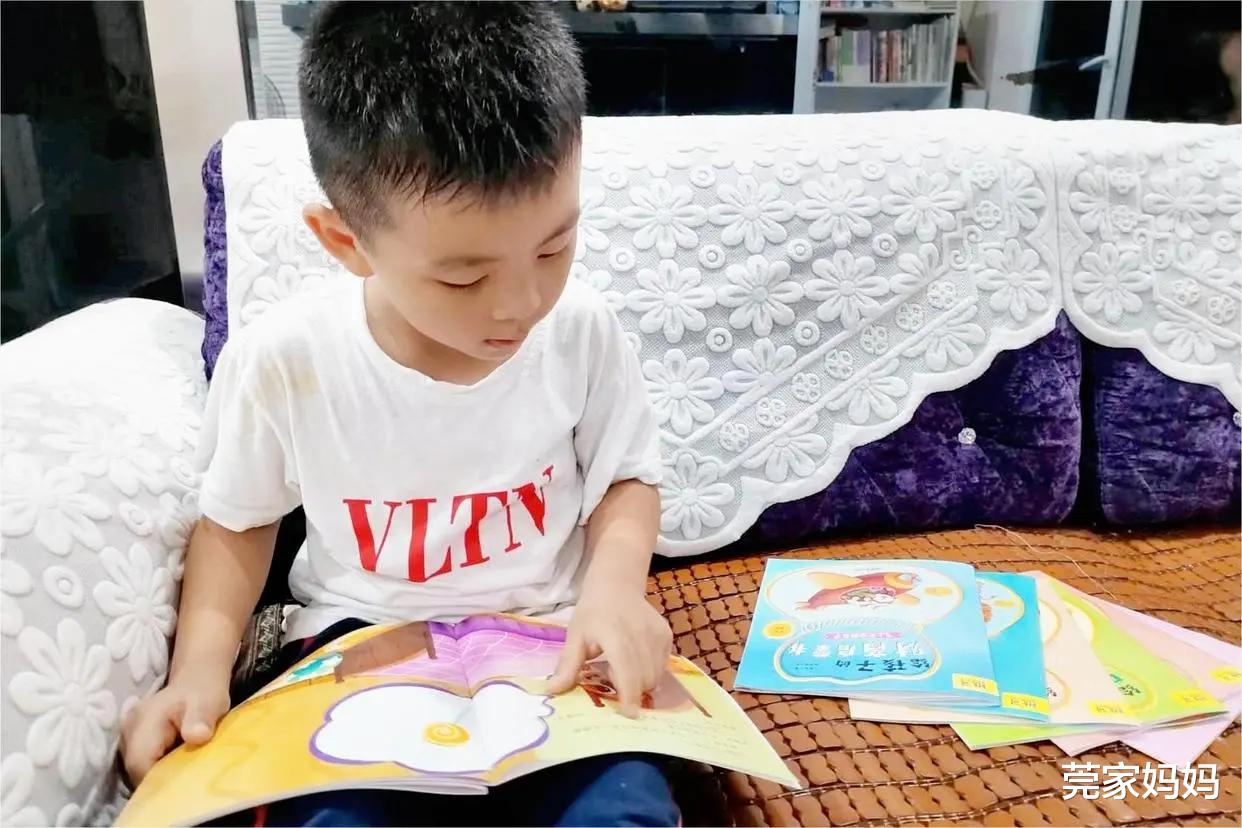

孩子上小学后,我就郑重其事地给他换了个新的储钱罐,顺便开通了他电话手表里的零钱账户,并承诺每周都会给他10块零花钱。小家伙兴奋得半夜睡不着,时不时翻看自己的余额。

对于孩子来说,他们对待零花钱的态度,往往就是日后对待金钱与生活的起点。只有懂得管钱、用钱的孩子,长大后才能左右自己的生活,把日子过得更好。

其实孩子手里的零花钱,就像一座桥,一头通向自己的欲求(比如吃喝用度),另一头却连着心里的约束和责任(思考如何将钱花得其所)。

几岁开始给孩子零花钱?怎么给?当孩子开始对消费或对钱的概念生出好奇心时,就是财商启蒙的最好时机。比如孩子5岁左右,对自己喜欢的东西有了强烈购买欲,那么这时候就可以考虑给他零花钱,让他尝试自己选择。

这比你制止他“乱买东西”或“想买啥我给你付”等操作更有效果,也更有意义。有了零花钱,他便会一点点摸索,懂得“自己手里的钱是有限的,怎么用才最值得?”

给孩子零花钱,切忌凭心意,或把零花钱作为奖惩手段。比如孩子表现不好就扣钱,考试分数高就多给几块……这样做会让孩子以为“钱是靠讨好父母或老师挣来”,容易扭曲他们的金钱观。

我认为零花钱更恰当的打开方式是:定时、定量发放给孩子,不要因为犯错就不给,也不要因为表现好就加价。要让孩子明白:零花钱是固定存在的,要怎么规划使用,才是真正的考验。

其实这个没有什么标准,但关键是“别太多,也别太少”。给得多,孩子不知珍惜,养成花钱大手大脚的习惯;给得少,那就失去了让孩子实践理财的意义。

我个人建议是:学龄前的孩子,每周5块差不多;上小学后,每周10块,随着年龄增长,可以微调增加。当然,这也要参考家里的经济状况和和当地物价水平,适当调整不无不可。

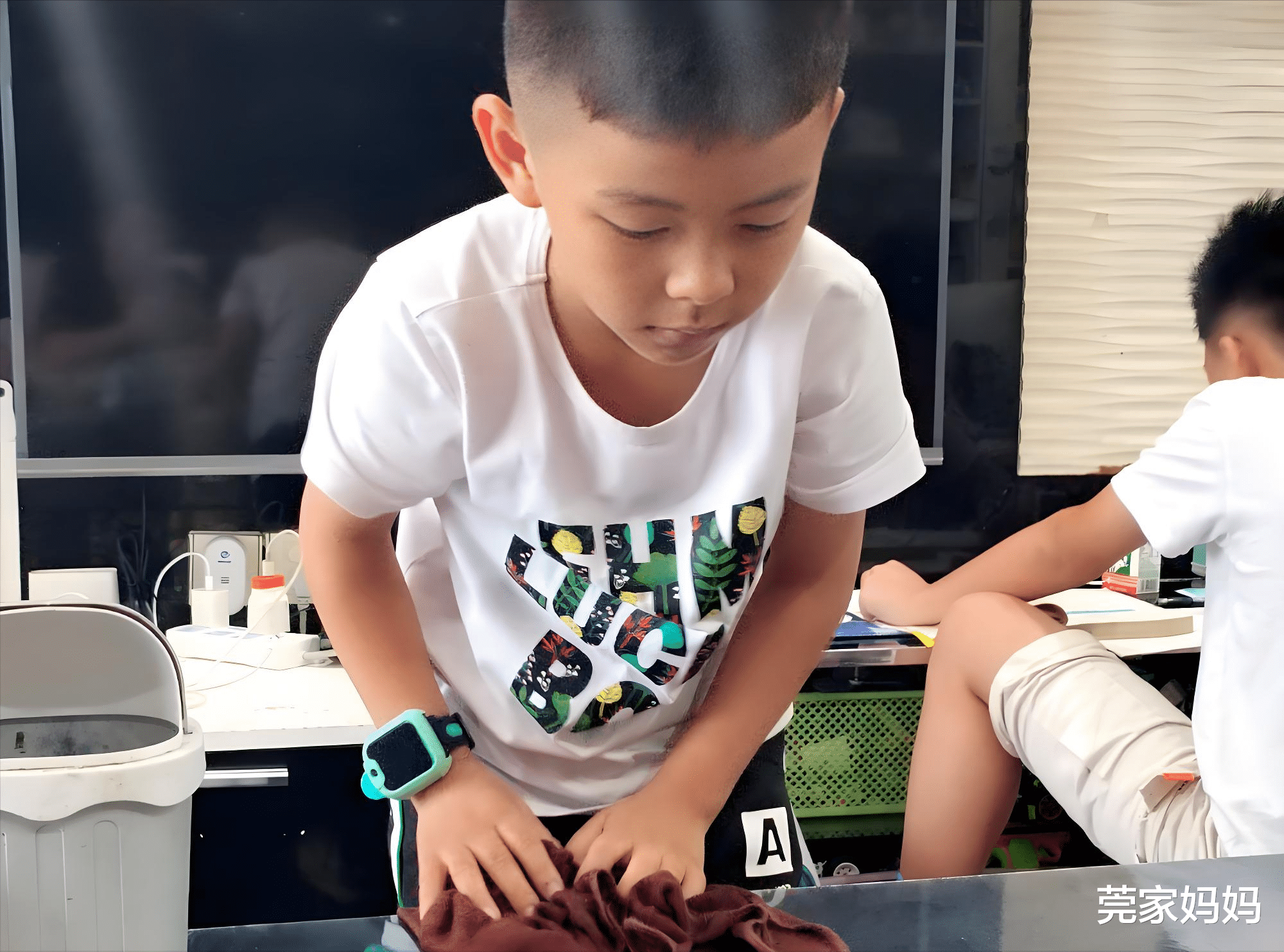

此外,我们也可以为孩子提供一些“挣钱”的机会。比如,我家孩子帮忙做些分量重点的家务、当我的“小模特”等,我都愿意支付额外的零花钱,让他真切体会到“钱是劳动所得”,因此更懂珍惜!

也有些家长觉得,钱既给了孩子,那就是孩子的,日常一些支出和消费,只要自己在,该买单还是买单。其实这样的话,久而久之,零花钱可能就失去了原本的意义。

孩子的零花钱,应承担的开支主要是“超出基本需求之外的个性化需求”。比如:

1. 非必需的文具升级(如限量款笔袋等);

2. 社交性支出(给同学买生日礼物、聚会零食等);

3. 娱乐性消费(游乐场门票、电影票等);

4. 收藏爱好(卡片、手办等);

5. 零食饮料(家庭餐食以外的加餐)。

当然,我们也要避免将必要性的开支,比如孩子的校服、课本、基础文具等转嫁给孩子。记住:既要给予孩子自主决策空间,又需明确【想要≠需要】的边界,培养“量入为出”的理性消费意识。

若超支了,那么孩子就得学会克制,或者等钱攒够了再买。如此久而久之,孩子就会对金钱有更真切和更深刻的理解,自然而然也就多了几分自律和自控。

我刚把这周零花钱转给孩子电话手表的零钱账户,小家伙瞥到了我的账户余额,沉吟片刻,他突然认真且郑重地说:“妈妈,等我长大赚钱了,要给你买带花园的房子,还要给你买房车!”

这,或许就是零花钱隐藏的教育密码。它不是什么洪水猛兽,而是孩子成长的脚手架,那些分分计较的“小家子气”,终将化作面对生活选择的底气!