声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为了方便大家阅读理解,部分故事情节属于“艺术加工”,意在科普健康知识请知悉。喜欢点一下“关注”,方便您随时查看一系列优质内容。

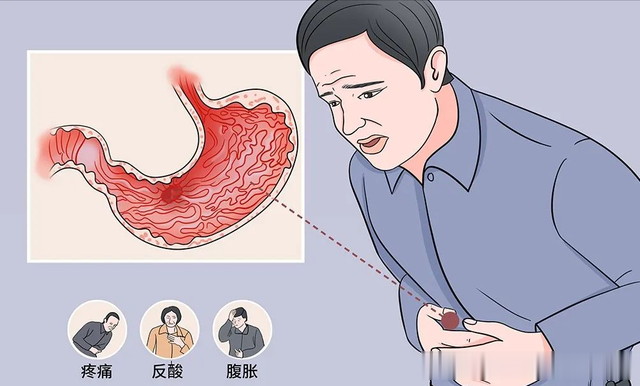

中老年人常把小米粥当成“护胃圣品”。

胃不舒服,先煮碗小米粥压压惊,已经成了不少家庭的惯性反应。但真相是否如我们想的那么简单?小米粥虽温和,但它并非真正的“修胃高手”。

如果胃黏膜已经受损,靠一碗淡粥恢复,未免太理想主义。真正值得中老年人关注的,其实是被忽视已久的猴头菇。

不是因为它稀奇,而是因为它修复胃黏膜的能力,早已在医学研究中有迹可循。

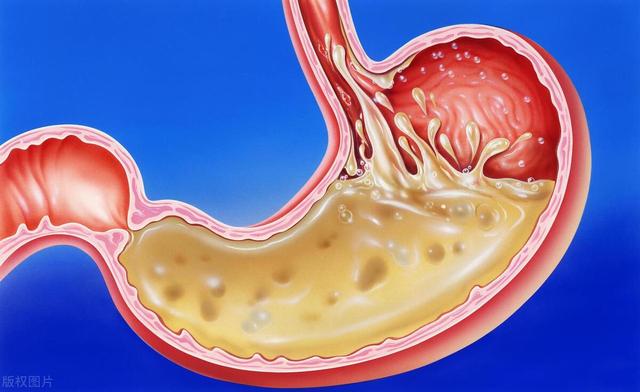

猴头菇这玩意儿,长得像毛线球,外形不起眼,却是实打实的“胃病克星”。它含有一种独特的成分——猴头菇多糖,被证实具有修复胃黏膜、抗溃疡的能力。

相比起只能提供基础营养的小米,猴头菇更像是一个“胃黏膜的修补匠”,它不是单纯滋养,而是实实在在地帮你“补漏洞”。

想当然地认为“吃软的就养胃”,这是不少人对胃病最大的误区之一。现实中,胃病患者越吃得清淡,反而越容易营养不良,胃黏膜修复所需的营养反而跟不上。

胃壁损伤不是靠“省劲”就能缓过来的,它需要的是精准的“原料”和有力的“工具”。猴头菇的作用就在于此,它含有多种氨基酸,还富含一种叫“猴头菇神经生长因子”的物质,这种成分在动物实验中被发现可促进胃黏膜细胞的新生。

不是泛泛而谈的“滋养”,而是有“维修图纸”的修复。

很多人胃不好,反而不吃菌菇类,怕难消化。

但猴头菇恰恰是个例外。它的纤维结构比木耳、香菇更细腻,处理得当后口感柔软,不会加重负担,还能促进胃液分泌,改善消化。

关键是,猴头菇的“养胃”作用不是靠传说,而是有研究支撑的。比如《中华中医药杂志》曾发表研究,猴头菇提取物对大鼠胃溃疡模型有明显修复作用。

这不是随口一说,而是实验室里的数据支撑。

有人会问:那是不是猴头菇吃得越多越好?也不尽然。猴头菇虽然好,但再好的“药膳”也得讲究方法。

生的猴头菇不易消化,烹饪前要先泡发、焯水,去掉涩味和苦味。做法上可以选炖汤、煮粥,别油炸、别爆炒。

尤其胃不舒服的人,别想着啥都往肚子里塞,猴头菇是“温和型选手”,就该慢火细炖,别急功近利。

再说个冷知识,猴头菇并非中国独有。在日本,它被叫做“山伏茸”,在欧美则被称为“狮鬃菇”,甚至被研究用于改善神经功能和轻度认知障碍。

这就绕回了一个老生常谈但始终重要的话题——人的胃和脑,其实是一对“连体兄弟”。胃不好的人,常常也容易出现情绪不稳、睡眠差的问题。

猴头菇能“双修”神经系统和消化系统,这点,是很多食材都望尘莫及的。

很多中老年人胃病反复发作,动不动就吃药压一压,但药物治标不治本,胃黏膜的修复离不开营养支持。这时候,猴头菇这种“既是食材又近似药材”的存在,就显得尤为重要。

它不是替代药物,而是给身体一个“修复的机会”。

我们还得提醒一句,不要以为吃了猴头菇就能“百毒不侵”。

胃病的成因复杂,饮食不规律、情绪波动、幽门螺杆菌感染、长期使用止痛药等,都是祸根。猴头菇能帮忙修复,但前提是你得先“别再往伤口撒盐”。

睡前吃宵夜、暴饮暴食、饭后一根烟,这些习惯不改,再多猴头菇也无济于事。

从“养胃”这个角度看,很多人只盯着食物,却忽略了节奏。三餐有规律、保持心态平和、适量运动,这些才是决定胃黏膜能否长久维持健康的根本。

猴头菇只是来帮你“拾掇残局”的,不是替你“打全场”的。

还有一点容易被忽视:猴头菇最好与蛋白质、维生素B族丰富的食材搭配食用,比如瘦肉、豆腐、红枣、胡萝卜等。这样能增强其修复作用,还能改善口感和营养密度。

只吃猴头菇,效果有限;组合出击,才是明智之选。

中老年人的胃,像老房子的水管,年头久了,容易出毛病。

不是靠一时清淡就能保住的,而是要靠长期、系统的维护。猴头菇不是神药,但它确实是胃病恢复路上的一位“可靠工程师”。

相比一味迷信粥汤软食,不如在厨房里重新安排一下阵容,把猴头菇请上正餐的舞台。

总结一句:不是小米粥不行,而是猴头菇更专业。

在“养胃”这件事上,别再只看表面温和,得看是否真的有“修复力”。

参考文献:

[1]李慧敏,高志刚,宋雅琴.猴头菇多糖对大鼠胃黏膜保护作用的实验研究[J].中华中医药杂志,2021,36(09):4563-4567.

[2]丁建红,张永霞.猴头菇提取物对胃溃疡模型大鼠胃黏膜修复作用的观察[J].中国实验方剂学杂志,2020,26(22):189-194.

[3]李庆余,王芳.猴头菇多糖对胃部疾病的干预机制研究进展[J].食品科学,2022,43(15):312-317.

以上内容仅供参考,如有身体不适请咨询专业医生,喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。