声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为了方便大家阅读理解,部分故事情节属于“艺术加工”,意在科普健康知识请知悉。喜欢点一下“关注”,方便您随时查看一系列优质内容。

2019年,海南三亚一家公立医院的消化内科接诊了一位40岁的男性患者,主诉为饭后胃胀、嗳气、晨起口苦,持续时间已超过三个月。

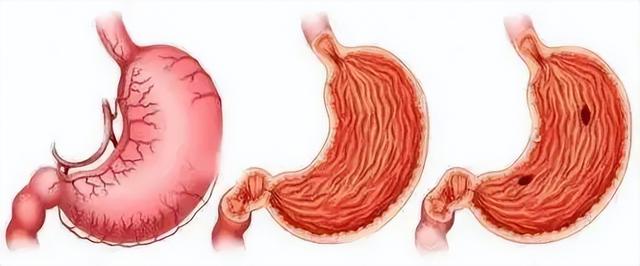

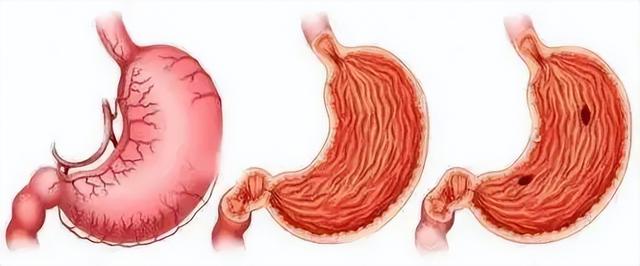

胃镜检查提示为慢性浅表性胃炎伴轻度糜烂。医生根据症状开具了常规治疗方案,其中包括一种常见的非处方药——铝酸镁咀嚼片。

患者将其视为“养胃神器”,在之后的4年中,几乎每天都服用。

4年后复查,他的胃镜结果却让人意外:糜烂部位并未改善,反而出现胃黏膜增厚、腺体增生的表现,并被明确告知为“慢性胃炎伴肠化”。

这是胃癌前病变的一种表现,引发了他对“长期服药是否真的养胃”的深刻反思。

这个案例并不是个例,而是现代人“自我养胃”行为误区的缩影。

以为吃点药就能“养胃”?根本不是这么回事铝酸镁咀嚼片是很多人熟知的“老药”,广告里常说它能中和胃酸、保护胃黏膜、缓解胃痛。确实,它在短期内对胃酸过多引起的不适如反酸、烧心、胃胀等症状有缓解效果。

但问题在于,很多人误把它当成“保健药”甚至“养胃药”长期服用,这是一种极其危险的误区。

首先要明确一个常识:胃酸并不是“坏东西”。胃酸是人体正常消化功能的一部分,它能杀菌、帮助蛋白质分解、促进胃肠蠕动。

长期抑制胃酸,会破坏胃的天然免疫屏障,反而让幽门螺杆菌等病原体更容易滋生。

铝酸镁中含有铝元素。虽然单次服用极少,但长期大量摄入,有可能累积在体内,尤其对肾功能不全者更是潜在风险。

更关键的是,长期服药掩盖了症状,容易让人忽视病情的进展,错过早期干预的时机。

反胃、烧心、胀气:不是胃不好,而是饮食行为出问题

反胃、烧心、胀气:不是胃不好,而是饮食行为出问题很多中老年人,甚至年轻人,一旦胃不舒服,第一反应就是去药店买点“胃药”吃。

殊不知,胃的很多问题并不是“胃酸太多”,而是饮食结构、生活节奏、精神状态等因素共同作用的结果。

不吃早餐、三餐不定、暴饮暴食、喜欢重口味、爱喝酒抽烟、长期熬夜、情绪紧张,都是胃病的“温床”。

在现实生活中,不少人早上不吃饭,中午大吃一顿,晚上又来顿烧烤加啤酒,结果自然胃不堪重负。

还有一种常见情况是,“胃胀”其实不是胃的问题,而是功能性消化不良或者肠易激综合征。

这类人群即使吃再多胃药,也不见得能解决问题,只会越吃越焦虑。

真正“养胃”的第一步,是规律饮食、少食多餐、避免过饱、保持情绪稳定。

就像煮饭要控制火候,养胃也要控制节奏。

把“胃药”当“营养品”,是对健康的最大误解

为什么很多人喜欢长期吃铝酸镁咀嚼片?因为它味道微甜,口感细腻,吃下去舒服,而且不需要医生开处方。

这种“好入口”的药物,往往容易被误用。

有些人甚至将它当成饭前饭后“常备药”,每次胃不舒服就嚼一粒,久而久之形成依赖。

更有甚者,在没有明确诊断的情况下自行购买服用,完全忽视了药物本应有的使用原则。

而铝酸镁咀嚼片用于缓解急性胃酸过多引起的不适,通常连续使用时间不应超过两周。

若症状持续,应及时就医,查明病因。

就像感冒了不能一直吃退烧药一样,胃不舒服也不能靠一颗咀嚼片“压下去”。

真正的恢复,需要从生活方式、饮食结构、心理状态全方位调整,药物只是辅助,而非根本解决方案。

4年后的胃镜报告,暴露了长期“自疗”的代价回到那位海南男子的复查结果。医生在他的胃镜报告中发现了多个异常点:胃黏膜粗糙、局部增厚、腺体增生、肠化生改变。

这些并非癌症,但却被称为“癌前病变”,意味着胃黏膜已经出现结构性改变,具有一定恶变风险。

医生回顾他的用药史,发现他竟然连续4年每天服用铝酸镁咀嚼片,且从未定期复查。

这种行为掩盖了病情的演变轨迹,也让潜在的风险悄然积累。

这并不是说铝酸镁咀嚼片“有毒”或“不能吃”,而是强调:任何药物都有其适应症和使用周期,不能因为短期有效就无限期使用,更不能替代医生的判断。

他的问题,恰恰在于“自我感觉良好”掩盖了真实病情。

面对胃病,最重要的是“识别症状、精准治疗”很多人一提胃病,脑中就浮现“胃酸过多”“吃点药就好”“养胃靠喝粥”等观念,但这些其实都过于片面。

胃病的种类很多,包括浅表性胃炎、糜烂性胃炎、萎缩性胃炎、胃溃疡、胃食管反流、幽门螺杆菌感染等,不同类型的治疗方式截然不同。

例如:

功能性胃病更需要调整生活方式,而不是靠胃药。

幽门螺杆菌感染则必须靠抗生素联合治疗。

胃食管反流虽可用抑酸药缓解,但若伴随贲门松弛、食管炎等,需长期随访。

而像铝酸镁咀嚼片这种药,只能在短期内缓解某些症状,无法逆转胃黏膜病理改变,更不能防止病情进展。

面对胃部不适,不要急着“吃点药就过去”,而应首先明确病因、系统评估,再由专业医生制定个体化方案。

养胃不是“吃药”,而是“改错”

养胃不是“吃药”,而是“改错”胃是“养”不好的,如果你不改变那些伤胃的行为。真正能让胃变健康的方法,其实很“普通”也很“难坚持”:

每天吃早餐,避免空腹饮酒。

三餐规律,晚餐不过饱。

细嚼慢咽,避免狼吞虎咽。

戒烟限酒,远离刺激食物。

保持心情平稳,减少焦虑。

定期体检,不靠症状判断病情。

这些行为远比吃药有效,但也远比吃药难做到。

很多人宁愿每天吃药,也不愿早起吃早餐,这正是“养胃失败”的根源。

写在最后:别让“舒服”误导你失去健康那位海南男士在复查后感慨:“我以为自己一直在养胃,结果是在纵容病变。”这句话虽简单,却值得很多人警醒。

胃是一种“沉默的器官”,它不会在一开始就发出强烈信号,往往等你感觉明显不适时,病情已经不轻。

更可怕的是,一些药物能“掩盖症状”,但无法阻止病程发展。

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为了方便大家阅读理解,部分故事情节属于“艺术加工”,意在科普健康知识请知悉。喜欢点一下“关注”,方便您随时查看一系列优质内容。

2019年,海南三亚一家公立医院的消化内科接诊了一位40岁的男性患者,主诉为饭后胃胀、嗳气、晨起口苦,持续时间已超过三个月。

胃镜检查提示为慢性浅表性胃炎伴轻度糜烂。医生根据症状开具了常规治疗方案,其中包括一种常见的非处方药——铝酸镁咀嚼片。

患者将其视为“养胃神器”,在之后的4年中,几乎每天都服用。

4年后复查,他的胃镜结果却让人意外:糜烂部位并未改善,反而出现胃黏膜增厚、腺体增生的表现,并被明确告知为“慢性胃炎伴肠化”。

这是胃癌前病变的一种表现,引发了他对“长期服药是否真的养胃”的深刻反思。

这个案例并不是个例,而是现代人“自我养胃”行为误区的缩影。

以为吃点药就能“养胃”?根本不是这么回事铝酸镁咀嚼片是很多人熟知的“老药”,广告里常说它能中和胃酸、保护胃黏膜、缓解胃痛。确实,它在短期内对胃酸过多引起的不适如反酸、烧心、胃胀等症状有缓解效果。

但问题在于,很多人误把它当成“保健药”甚至“养胃药”长期服用,这是一种极其危险的误区。

首先要明确一个常识:胃酸并不是“坏东西”。胃酸是人体正常消化功能的一部分,它能杀菌、帮助蛋白质分解、促进胃肠蠕动。

长期抑制胃酸,会破坏胃的天然免疫屏障,反而让幽门螺杆菌等病原体更容易滋生。

铝酸镁中含有铝元素。虽然单次服用极少,但长期大量摄入,有可能累积在体内,尤其对肾功能不全者更是潜在风险。

更关键的是,长期服药掩盖了症状,容易让人忽视病情的进展,错过早期干预的时机。

反胃、烧心、胀气:不是胃不好,而是饮食行为出问题

反胃、烧心、胀气:不是胃不好,而是饮食行为出问题很多中老年人,甚至年轻人,一旦胃不舒服,第一反应就是去药店买点“胃药”吃。

殊不知,胃的很多问题并不是“胃酸太多”,而是饮食结构、生活节奏、精神状态等因素共同作用的结果。

不吃早餐、三餐不定、暴饮暴食、喜欢重口味、爱喝酒抽烟、长期熬夜、情绪紧张,都是胃病的“温床”。

在现实生活中,不少人早上不吃饭,中午大吃一顿,晚上又来顿烧烤加啤酒,结果自然胃不堪重负。

还有一种常见情况是,“胃胀”其实不是胃的问题,而是功能性消化不良或者肠易激综合征。

这类人群即使吃再多胃药,也不见得能解决问题,只会越吃越焦虑。

真正“养胃”的第一步,是规律饮食、少食多餐、避免过饱、保持情绪稳定。

就像煮饭要控制火候,养胃也要控制节奏。

把“胃药”当“营养品”,是对健康的最大误解

为什么很多人喜欢长期吃铝酸镁咀嚼片?因为它味道微甜,口感细腻,吃下去舒服,而且不需要医生开处方。

这种“好入口”的药物,往往容易被误用。

有些人甚至将它当成饭前饭后“常备药”,每次胃不舒服就嚼一粒,久而久之形成依赖。

更有甚者,在没有明确诊断的情况下自行购买服用,完全忽视了药物本应有的使用原则。

而铝酸镁咀嚼片用于缓解急性胃酸过多引起的不适,通常连续使用时间不应超过两周。

若症状持续,应及时就医,查明病因。

就像感冒了不能一直吃退烧药一样,胃不舒服也不能靠一颗咀嚼片“压下去”。

真正的恢复,需要从生活方式、饮食结构、心理状态全方位调整,药物只是辅助,而非根本解决方案。

4年后的胃镜报告,暴露了长期“自疗”的代价回到那位海南男子的复查结果。医生在他的胃镜报告中发现了多个异常点:胃黏膜粗糙、局部增厚、腺体增生、肠化生改变。

这些并非癌症,但却被称为“癌前病变”,意味着胃黏膜已经出现结构性改变,具有一定恶变风险。

医生回顾他的用药史,发现他竟然连续4年每天服用铝酸镁咀嚼片,且从未定期复查。

这种行为掩盖了病情的演变轨迹,也让潜在的风险悄然积累。

这并不是说铝酸镁咀嚼片“有毒”或“不能吃”,而是强调:任何药物都有其适应症和使用周期,不能因为短期有效就无限期使用,更不能替代医生的判断。

他的问题,恰恰在于“自我感觉良好”掩盖了真实病情。

面对胃病,最重要的是“识别症状、精准治疗”很多人一提胃病,脑中就浮现“胃酸过多”“吃点药就好”“养胃靠喝粥”等观念,但这些其实都过于片面。

胃病的种类很多,包括浅表性胃炎、糜烂性胃炎、萎缩性胃炎、胃溃疡、胃食管反流、幽门螺杆菌感染等,不同类型的治疗方式截然不同。

例如:

功能性胃病更需要调整生活方式,而不是靠胃药。

幽门螺杆菌感染则必须靠抗生素联合治疗。

胃食管反流虽可用抑酸药缓解,但若伴随贲门松弛、食管炎等,需长期随访。

而像铝酸镁咀嚼片这种药,只能在短期内缓解某些症状,无法逆转胃黏膜病理改变,更不能防止病情进展。

面对胃部不适,不要急着“吃点药就过去”,而应首先明确病因、系统评估,再由专业医生制定个体化方案。

养胃不是“吃药”,而是“改错”

养胃不是“吃药”,而是“改错”胃是“养”不好的,如果你不改变那些伤胃的行为。真正能让胃变健康的方法,其实很“普通”也很“难坚持”:

每天吃早餐,避免空腹饮酒。

三餐规律,晚餐不过饱。

细嚼慢咽,避免狼吞虎咽。

戒烟限酒,远离刺激食物。

保持心情平稳,减少焦虑。

定期体检,不靠症状判断病情。

这些行为远比吃药有效,但也远比吃药难做到。

很多人宁愿每天吃药,也不愿早起吃早餐,这正是“养胃失败”的根源。

写在最后:别让“舒服”误导你失去健康那位海南男士在复查后感慨:“我以为自己一直在养胃,结果是在纵容病变。”这句话虽简单,却值得很多人警醒。

胃是一种“沉默的器官”,它不会在一开始就发出强烈信号,往往等你感觉明显不适时,病情已经不轻。

更可怕的是,一些药物能“掩盖症状”,但无法阻止病程发展。

吃药只是权宜之计,改变生活方式才是根本之策。

别再把“胃药”当成“保险”,也别再用“舒服”来衡量健康。

真正的养胃,从不靠药,而靠你对身体的敬畏与自律。

参考文献:

[1]李建华,杨朝晖.铝酸镁咀嚼片对胃酸过多患者的疗效观察[J].实用药物与临床,2020,23(6):621-623.

[2]中华医学会消化病学分会.慢性胃炎诊治共识意见(2022年)[J].中华消化杂志,2022,42(1):5-17.

[3]中国医师协会消化医师分会幽门螺杆菌感染管理专家组.幽门螺杆菌感染管理中国专家共识(第三版)[J].中华内科杂志,2022,61(3):193-206.

以上内容仅供参考,如有身体不适请咨询专业医生,喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。