儒家支持王莽篡位一事,主要存在两个关键缘由。其背后促使儒家愿意这么做的因素,归结起来实则就是两方面的情况。总之,儒家在王莽篡位这件事上采取支持态度,主要是基于两大方面的因素所导致的。

其一,王莽自身的个人表现着实不错。当我们翻阅史书便会知晓,历史上真实的王莽,仅就个人行为来讲,完全称得上是一位君子,乃至近乎圣人的程度!正因其个人品行极为高尚,故而众人都对他钦佩有加,也正因如此,大家才愿意给予他支持。

第二件事在于,王莽推行了一项至关重要的改革举措。在当时的情形下,王莽着手开展了这一具有重要意义的改革行动,此改革在诸多方面都产生了一定影响,成为了王莽执政期间较为关键的一个环节。

正是在他的大力推动之下,儒家发生了重大转变,进而演变成了儒教!自王莽所处的那个时代起,儒家就不再仅仅局限于作为一种单纯的学术理论而存在了,而是慢慢地朝着一种宗教的形态开始逐步演化开来。

在王莽的大力推动下,儒家的地位得以进一步提高。随着儒家地位的上升,那些儒家学者的地位自然也随之水涨船高。也正因如此,彼时整个儒家学派当中的大部分学者,才会对王莽给予极为狂热的支持。

与此同时,要是我们去翻阅正史的话,便会察觉到:实际上王莽篡位一事,并非仅仅只是王莽他个人的举动。确切来讲,这在本质上应当算是整个儒家群体所做出的一种集体性的抉择。

若想把这个问题阐释明晰,那就得简要梳理一番儒家的发展历程了。不妨来简单了解下,在王莽篡夺皇位之前,儒家究竟历经了何种发展态势呢?

大家都知道,儒家这一学说最初是由春秋时期的思想家孔子率先提出的。在孔子提出儒家理论之前,春秋诸国已然相互争霸长达上百年之久。因而孔子年幼时,耳闻目睹的尽是哪儿又起战事了,以及打仗场面有多惨烈等情况。

后来,待孔子年长了些的时候,由于以晋楚等为首的几大强国彼此征战,都已疲惫不堪,于是各方共同签订了一份临时性的停战协议。在此之后的数十年间,秦、晋、齐、楚这几大强国均暂时维持着和平的态势。而与此同时,位于东南地区的吴越两国,逐渐成为了争霸战争的核心主角。

正是在这样的一种背景当中,孔子踏上了求学之路,而后还开启了周游列国之行,最终创立了儒家理论。这便是孔子在周游列国期间,始终围绕在河南周边活动的缘由所在。

其实原因很简单,彼时吴越之地正处于战乱当中,没办法前往。而秦国呢,晋国从中作梗,不让孔子一行过去。再看楚国,其对文化人态度欠佳。如此这般盘算下来,孔子所能去的地方,可不就只剩下河南周边地区了嘛。

孔子在游历诸多地方后,历经诸多思考,最终提出了儒家思想。在其所提思想里,“仁”字堪称核心要义。此外,孔子还倡导完善礼制,认为若人人都能依循礼制行事,那么世间一切问题便可迎刃而解,战争也将不复存在。

从后世的视角去考量,孔子所怀揣的这一理想,无疑是极为不错的。

然而关键在于,他的这一套思想,一旦运用到现实情境里,仅仅是执行环节,便存在诸多难题。暂且不提其他方面,单说要让所有人都认可并遵循这套规则,在当时的情况下就几乎是难以实现的事情。

最终,孔子耗费了一生去思索,可终究未能切实将自身的思想广泛推行开来。尽管不乏诸多人士渐渐接纳了孔子的学说理论,然而,直至最后,也未曾有哪怕一个国家,实实在在地愿意运用孔子的理论去治理国家。

在孔子离世后,其诸多徒子徒孙传承了他的思想,持续对儒家学说加以推行。时光流转,距孔子去世一百多年时,儒家阵营里又涌现出一位了不起的人物,此人便是孟子,在儒家发展历程中有着极为重要的地位。

孟子所处的时代乃是战国时期,彼时各大诸侯国之间战事频发,达到了最为频繁的程度。而这一时代,亦是诸子百家学说相互碰撞最为激烈之际。就在这样的时代背景下,孟子脱颖而出,担当起儒家的领军人物之责,且进一步完善了儒家的相关理论。

孔子所提出的儒家理论,本质上属于纯理论层面的学问,具有一定理想化色彩。而到了孟子对其加以完善后,儒家理论便与诸多实际问题紧密结合起来了。也恰是从这时起,众多诸侯国的国君才开始认真思索,是否要将儒家学说当作治国的根本理论。

总而言之,在孟子出现之前,儒学总体上更像是一种理想化的理论体系,在实际用于治理国家方面并不太契合。然而,得益于孟子全力以赴地对其加以推广,自此之后,儒学方才能够成为一门可用于治国理政的学问。

继孟子之后,到了战国末期,儒家阵营里又涌现出一位极为关键的大儒,此人便是荀子。

荀子于儒学的最大功绩,乃是在其以儒学为本,着手融合诸子百家的各类理论。彼时,荀子作为声名赫赫的大儒,曾长期出任齐国稷下学宫的校长一职。在战国末期,稷下学宫汇聚了诸子百家的众多学者,各方思想于此相互碰撞交流。

荀子身为校长,其虽源自儒家,却并非局限于一家之论,反倒积极倡导诸子百家相互交融。因而在后续发展中,他所教出的学生里,并非全是儒家信徒,像韩非这般法家的代表人物,也赫然出现在其门下弟子之中。

此后,荀子所处的时代落幕,紧接着便迎来了秦始皇统一四海、创建秦朝之时。在秦朝短短存续期间,儒家并未有什么显著变化。加之秦始皇推行了“焚书坑儒”之举,经此一事,儒家反倒呈现出明显的衰落态势,声势大不如前了。

自秦始皇施行焚书坑儒之举后,紧接着又是秦末汉初的一番混战,在这期间,儒家的发展可谓是陷入了低谷状态。待刘邦成功建立汉朝,因诸多因素考量,他最终选定黄老之道当作汉朝基本的治国理念。这般情形下,儒家的处境就愈发艰难,势力也越发衰弱了。

接下来,使得儒家真正开始走向复苏之路的,实际上是在历史上名气并不是很大的汉惠帝。

西汉历史之中,汉惠帝当属影响力相对较小的一位皇帝。其在位时长较短,并且就在这短短几年间,大部分时候都是吕后把控着朝政大权。然而即便如此,就在这有限的几年任期里,汉惠帝却完成了一件对于儒家而言极为关键的事情。

“挟书律”被他废除了。

秦始皇焚书坑儒之后,曾下达了一道所谓的挟书律。依此命令,民间百姓皆不可私自收藏国家所禁止的书籍。而当时,儒家的诸多书籍恰恰都被列在了秦朝所制定的禁书目录之中。

汉惠帝废除挟书律后,诸多民间学者纷纷着手对儒学展开重新研究,同时对儒家的典籍加以重新整理。如此一来,历经汉惠帝时代,儒家最终实现了彻底的复苏,再度焕发出勃勃生机。

就在儒家迎来大规模复苏之际,其内部有一脉逐渐成为主流。此脉络正是源自荀子。荀子的思想主张着重于以儒家为根本,兼收并蓄其他诸子百家之长,进而提炼出一门适宜用来治理国家的显学。

就这样,在历经了整个文景之治的漫长历程后,儒家学说又历经数代人的传承发展。一直到汉景帝时期,荀子所开启的这条儒家文脉,总算对一位读书人产生了影响。

有一位读书人,他的名字是董仲舒。

董仲舒在早年求学之时,先后拜于多位大儒门下,深受荀子思想的影响与熏陶。在此之后,董仲舒提出了一套完整的儒学理论体系。这套理论乃是以以往的儒家学说为主体,道家与阴阳家作为辅助,并且还广泛吸纳了其他诸子百家的不少理论融合而成的新理论。

严格来讲,董仲舒所秉持的思想,跟当年孔子所提出的思想相比,已然存在着极大的差异了。

后来,汉景帝离世,汉武帝登上皇位。彼时的西汉历经了数十年的发展,国力已然极为雄厚。于是汉武帝在即位后,便有了对匈奴展开大规模战争的想法。然而,此前汉朝一直将黄老思想奉为治国理念,该思想并不适宜大规模的集权,这对汉武帝开展对匈奴的战事颇为不利。

于是在后来,汉武帝得以掌权之际,便即刻召集了诸多聪慧之人,要求众人提出一套全新的思想,以此作为汉朝日后治国理政的理论依据。就在这样的关键时候,董仲舒参与到了这场考核当中。并且在考核过程里,他所提出的那套理论体系,获得了汉武帝的高度认可,最为令汉武帝感到满意。

就这样,待考核完毕,汉武帝便将董仲舒召来,聆听其对整个理论体系进行的系统阐述。此次听完汇报后,汉武帝深感董仲舒这套理论着实好用。于是最终,汉武帝下达命令,全方位推广董仲舒所提出的这套理论,并且着手对其他所有学派的理论加以压制。

历史上赫赫有名的“罢黜百家,独尊儒术”便是如此情况。它在历史的长河中有着重要的地位,这一举措对当时及之后相当长一段时间的思想文化等诸多方面都产生了极为深远的影响呢。

就在罢黜百家的那一年,汉武帝推行了一项新制度,即察举制。察举制施行后,鉴于往后的考试内容主要为儒学,使得儒家在汉朝的地位得以进一步提升。并且,察举制的存在,日后也逐渐成为了儒家学说得以稳固发展的一个重要根基。

就这样,在历经了整个汉武帝时期后,儒家学说成功确立了其在汉朝作为治国之学的地位。汉武帝时代的发展演变,使得儒家最终脱颖而出,被汉朝选定为用以治理国家的正统学说,进而在汉朝的政治舞台上发挥起极为关键的作用。

然而,在汉武帝离世以后,儒家这一学问立马就碰到了一个难题:依照当初董仲舒所提出的那套理论来讲,在这世上,地位最为尊崇的并非皇帝,而是老天爷。而皇帝呢,仅仅是老天爷所赐予的一个爵位罢了。如此一来,要是皇帝昏庸无道,那么其他人便能够取代其位置。

可以认为,儒家学者最初提出该观点时本意是好的。在提出此观点前,他们已然预见到了改朝换代方面的问题。而这一问题首次显现出来,是在汉武帝离世后的汉昭帝时期。

在汉昭帝当政之时,由于其年纪尚幼,且长时间都不具备处理朝廷政务的能力,整个国家的大权实则掌控在权臣霍光一人手中。就在这样的情形下,有儒家的学者提出,霍光不妨直接登上皇位,接受刘氏的禅让。然而,霍光听闻此提议后,哪敢真这么做,当即就把提出这一观点的儒生给杀了。

然而在此之后,很明显这个问题已经完全暴露出来了。

所有人都纷纷开始思索起来,那高高在上的皇帝之位,难道就一直是固定不变的吗?是不是也存在着可以更换他人来坐的可能性呢?大家心里都不禁泛起了这样的疑问。

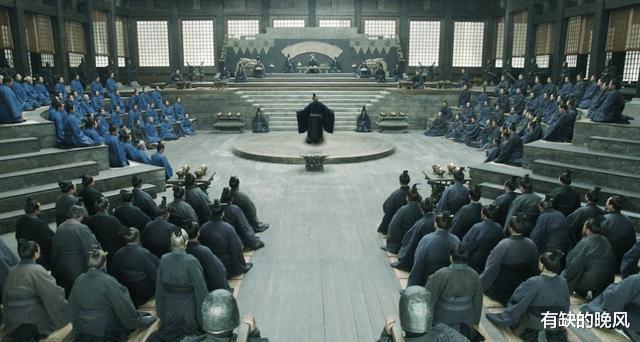

西汉的汉宣帝率先针对这个问题给出了答案。霍光离世后,汉宣帝成功为老刘家重掌大权,并且也留意到了该问题。于是在其晚年时期,汉宣帝召开了一场“石渠阁会议”。

在那场会议当中,汉宣帝将十几位彼时最为顶尖的大儒召集起来。众人齐聚一处后,便从儒家学说里搜寻各式各样的理论,用以证实篡位这种行为是不正确的,且强调皇位只能由老刘家的人来承袭。

儒家学说存在诸多分支。其中,之前由董仲舒所倡导的“公羊派”存在“篡位漏洞”。而在经历石渠阁会议后,汉宣帝着手废止了存在漏洞的“公羊派”,进而开始推行不存在此类漏洞的“谷梁派”儒学。

如此一来,自汉宣帝所处的时代过后,谷梁之学便逐渐呈现出兴盛的态势了。

与此同时,在那场石渠阁会议当中,为了让老刘家的皇位更具合法性,众人着手将儒家的理论朝着神学的方向去靠。于是乎,经过此次的整理,老天爷渐渐被他们给神化了起来。而皇帝自身呢,已然变成了老天爷在人世间的化身。

皇帝自身逐渐被神圣化后,旁人自然难以实施篡位之举。在这样的情形下,曾经仅仅是一种思想体系的儒学,先是经董仲舒融合了阴阳家的理论,而后又历经石渠阁会议,便慢慢朝着宗教的方向发生转变了。

石渠阁会议结束仅两年,汉宣帝便离世了,随后汉元帝登上皇位。在西汉历史进程中,汉元帝有个特殊之处,他是首个自幼便持续接受儒家正统教育的皇帝。也正因如此,待汉元帝掌握大权后,便全力地推行起儒学来了。

在汉朝前期,虽说已对外宣称“罢黜百家”,可实际上皇帝所接受的教育是外儒内法那一套,行事路径也如此。但汉元帝却有所不同,他自幼接受的是完备的儒学教育,正因如此,他后续所推行的并非外儒内法的理论,而是纯粹的儒学。

在王莽尚未出生之际,儒家便已有着其大致的发展历程了。待到王莽出生之时,儒学于西汉的地位已然逐步迈向新的高度。并且,王莽幼年所接受的正是正统的儒家教育。也正因如此,在王莽的观念里,儒家学说那可是绝对无误、完全正确的呢。

如此一来,历经儒家理论的教育洗礼后,王莽一步步长大成人。待其成年之后,王莽始终严格遵循儒家的各类礼制,以之为准绳,对自身提出严苛要求,事事依循,毫不懈怠。

于是在此之后,王莽便一步步获取了诸多儒生的支持。在这些儒生看来,王莽全然就是一位典型的君子形象,甚至都近乎达到圣人的程度了。

与此同时,在政治斗争领域,王莽所使的手段亦是颇为厉害的。起初,王莽凭借外戚出身这一身份条件,极为顺畅地进入到汉朝的高层之中。而后,王莽经过在王家内部展开的一番竞争,成功地成为了王家在朝堂之上的代表人物。

于是,在公元前8年的时候,王莽成功地正式晋升为大司马这一要职,由此成为了汉朝那个时期地位最为尊崇的第一大臣。

然而,自王莽正式擢升为大司马起,他便渐渐察觉到:大司马这一职位,好像并不能够让其实现自身怀揣着的理想与抱负。

在西汉已步入朝代末期之际,王莽得以升任大司马。彼时,西汉面临的土地兼并状况极为严峻,且人口数量不断增多,已然渐渐超出了国家所能承受的极限范围。

王莽是个理想主义者,自然想着去解决诸多问题,好让国家日益变好,百姓都能过上安居乐业的生活。待他对各类问题深入了解后才察觉到,若要真正解决问题,那就得触及土地所有权了,得从那些达官显贵那儿,把其占有的土地拿过来,分给底层的百姓们。

然而,不管王莽采取何种手段,不论是强制执行也好,亦或是半强制半赎买也罢,必然会引发整个地主阶层的反感与抵触。如此一来,随着国内抵触改革之人日益增多,西汉这一政权便会陷入不稳定的状态,诸多地方也将会出现叛乱情况。

待到彼时,身为第一大臣的王莽,必然会被推出来用以平息民众的怨愤。处在他之上的老刘家的皇帝,出于维护国家稳定的考量,肯定会将王莽推出去承担罪责,让其成为平息众怒的“替罪羊”。

可以这样认为,倘若牺牲掉王莽一人,便能将所有地主阶层的仇恨都吸引过来,从而让改革得以顺利推进的话,那么王莽十有八九是会主动挺身而出的。毕竟王莽身为一名虔诚的儒家弟子,他绝对具备那种愿“为天下人毅然赴死”的坚定决心。

可关键在于,即便让王莽去背这口锅,那也还是没法把问题给解决!等他被推出来承担责任之后,接下来,老刘家的皇帝为了安抚众人的愤怒情绪,必然是会把王莽所推行的那些改革给废止掉的。

这样一来,王莽此前付出的所有努力,便全部都失去了意义。

倘若主动牺牲都无法推动改革的完成,那又该采取何种举措呢?

彼时的王莽,在经过一番审慎思考过后,最终脑海里仅仅浮现出了一个答案,除此之外,再无其他。

既然皇帝铁定会让他出来承担罪责背黑锅,那他就非得反制回去掌控皇帝不可,务必要保证自己头上不再有能管束他的人。既然只当个第一大臣所拥有的权势还不足够,那他便只能更进一步,登上那至高无上的皇位,成为名副其实的皇帝。

恰是从这一时期起,王莽的野心愈发膨胀起来,篡位的念头开始在他心中滋生。此前或许还稍有收敛,而此刻,其内心的欲望如同被点燃的火焰,不断蔓延,那妄图篡夺皇位的想法已然在他心底扎下了根,且有愈演愈烈之势。

然而在这之后,自打王莽萌生了那个念头起,他便察觉到一个情况:要是真的打算篡位的话,那就非得寻觅到全新的权力根基不可。毕竟在此之前,王莽所拥有的主要权力来源,正是凭借着外戚这一身份啊。

鉴于他乃是太后王政君的侄子,意味着其代表着王家势力,也正因如此,皇帝才乐意将其擢升为第一大臣。然而在此之后,要是他动了篡位的心思,那么他的姑姑王政君,肯定是不会给予他支持的。

解释起这个问题颇为复杂。简而言之,太后是否扶持外戚,乍一看像是在爹与老公间抉择,可实质却是在儿子和侄子当中做选择。多年以后,历史上独一无二的女皇武则天同样碰到了此类问题。彼时,武则天的心腹大臣狄仁杰仅用一句话,便成功劝服武则天选定了儿子。

彼时狄仁杰曾言:“吾仅闻有儿子拜祭母亲之事,却从未听闻有侄子拜祭姑姑的情形。”

总而言之,王政君是绝不可能支持王莽篡位的,相反还会率先站出来反对。后续的历史发展也充分印证了这一点。在王莽妄图篡位之际,众多高层官员纷纷表示支持,可唯有王政君,哪怕拼上性命也不肯交出玉玺,甚至还把玉玺摔掉一角,由此便有了“金镶玉”的说法。

在这样的情形下,原本所依靠的权力基础都不愿给予支持了,那王莽还能去寻求谁的帮助呢?毕竟原有权力基础若是不站在他这一边,他又能指望谁来支持自己呢?

就在这个时候,王莽脑海中浮现出了儒家学派的影子。说得更确切些呢,其实是那些数量众多的儒家官员进入到了他的考虑范围之中。

王莽心里十分明白,若想寻觅到全新的权力根基,那这新基础起码得符合两个条件。其一,这群人必须拥有充足的力量,以便能助力他达成篡位之举。其二,这帮人要乐意开展改革,在王莽登上皇位之后,还得对王莽的改革方案予以支持。

依据这两项标准,王莽一番寻觅下来,最终锁定的便是当时西汉的儒家官员群体。

与后世许多人的看法不同,在西汉末年时期,官员阶层并非如人们所想的那般无可救药。实际上,有部分出身于儒家的官员,他们甘愿拿出自身的财物,去救济穷苦之人,帮扶那些流离失所、无家可归的百姓。

在当时,就连许多位居高层的儒家官员,也清楚知晓西汉所存在的关键问题所在。他们还主动拟定了不止一套改革方案呢,然而这些方案在实际推行的过程中,可操作性相当低,于是到了后来,便没了后续进展,不了了之了。

其实在内心最深处,不少儒家官员还是盼着国家能往好的方向发展,期望百姓可以过上安居乐业的生活。只不过,他们所希望的这种国家变好、百姓安居的情形,前提是不能触及、损害到他们自身最为根本的那些利益。

当王莽一步步将国家大权掌握在手中后,便着手尝试去拉拢整个儒家官员集团,企图将其打造成为自身全新的权力根基。然而,就在他这么做的时候,一个全新的问题随之产生了。

倘若仅仅是企图拉拢一两个大臣,王莽大可以凭借金钱、名望以及官职等各类诱惑手段,去把这寥寥数人搞定。然而,当面对的是一个团体,是一个遍及全国的超大型阶层时,王莽又该采用何种方式去进行拉拢呢?

在这种情况下,王莽最终给出的解决之策便是进一步提升儒家的地位。要知道,儒家地位得以提升,这可是所有儒家官员内心都期盼着的事情。而当王莽真的这样去做了以后,他也就顺理成章地获得了那些儒家官员对他的支持。

然而与此同时,鉴于此前儒家所占据的地位已然颇高。在历经汉朝数代人的大力推崇之后,儒家已然成为汉朝独一无二的“国学”。仅从学术层面来考量的话,其地位已然达到了无法再进一步提升的程度。

因而到了最后,王莽所能采取的做法,无非是进一步去抬高儒学的地位,使其从单纯的一种学术思想体系,逐渐演变成了具有宗教色彩的儒教形式。

儒学本质上仅仅是一种学问罢了。然而,儒教却有所不同,它已经近乎是一种类似宗教性质的存在了。

鉴于上述诸多原因,待王莽掌控大权后,儒家便对其给予了大力支持。而在此之后,一系列有意思的操作也随之出现,呈现在众人眼前。

起初,在汉朝那个时期,老天爷的形象开始被具体化呈现出来,诸多具体的神仙形象陆续登场。随后历经整个东汉阶段,再到魏晋时期谶纬之学的不断发展演变,最终使得这一套有关神仙的系统得以被全面且彻底地完善起来。

在这套体系当中,地位居于最崇高的神灵是昊天上帝。接着往下排呢,有五方、七曜,还有二十八星宿等诸路神仙。至于皇帝,那可是被视作老天爷的嫡长子呢,其身份意味着是代表老天爷来对天下进行治理的。

然而与此同时,王莽以及当时诸多儒家学者,均对左传所代表的那一派儒家思想极为推崇。在这一思想体系里,有着合法禅让的相关制度设定。而这一点,恰恰成为了之后王莽实施篡位之举时,最为关键且重要的理论支撑所在。

再者,王莽着手对儒家的诸位前辈大行封爵之事。在公元1年的时候,王莽将孔子追谥为“褒成宣尼公”,并且规定孔子的后人能够承袭“褒成侯”这一爵位。借着抬高孔子的地位,王莽也顺势提升了儒家的地位,使得众多儒家学者对他的好感度大幅提升。

就在这时候,王莽在抬高了孔子的地位以后,还积极地向一个极为关键的人物表达友好之意。此人名叫孔光,乃是孔子的十四世孙。要知道,孔子可是儒家的标志性人物,而孔光作为孔子的直系后代,并且在当时的儒家学派当中,也是最具威望的大儒之一呢。

因此,在获取到孔光的支持以后,王莽便能进一步借助孔光所具有的影响力来为自身营造声势,从而赢得更多儒家学者的拥护与支持。

在那之后,王莽还着手做了诸多其他事项。就像在长安之地大兴土木,专门修建起太学宿舍,以此来给众多儒家学子提供一个能够安心求学的场所。凭借着这一类的举措,王莽可是成功赢得了大批中下层儒家门生的认可与好感。

总而言之,历经了十多年的苦心经营,王莽在汉朝高层已然将皇帝彻底架空,成功实现了大权独揽之态。并且发展到后期,他还搭建起一个以儒家官员作为根基的权力体系。而此套体系的掌控者并非老刘家的皇帝,恰恰就是王莽本人。

于是,在公元5年的时候,王莽已然完成了绝大部分的相关工作。从这一年起,他正式以假皇帝的身份自居,由此开启了自己企图篡位的行程,一步步朝着那谋朝篡位的目标迈进。

就在同一时期,王莽篡位之事渐渐取得成功,而在这一过程中,整个儒家群体也纷纷站到了王莽那一边,进而支持他开展接下来的改制相关事宜。

儒家团体之所以肯支持王莽,说到底,还是因其与王莽利益相契合。一方面王莽抬高了儒家的地位,且自身表现出色;而最为要紧的一点是,王莽能够达成他们对于改革的诉求,这才是儒家团体愿意支持王莽的根本缘由。

儒家所追寻的改革方向,乃是全方位恢复儒家典籍当中所描绘的那些美好的制度体系。在那时,众多儒生皆持有这样一种看法,即只要整个国家能够依照儒家典籍里记载的那些制度去进行管理运作,那么所有存在的问题便都能够轻而易举地得到解决。

儒家圣贤书里蕴含着诸多教诲,依循这些教诲去推行一切良善的制度,进而解决各类问题,此乃所有儒家学者心中至高无上的理想境界。而王莽篡位这一事件,从某种层面来讲,恰是众人针对这一理想所展开的一次具体实践。

然而后续的历史发展清晰地表明,不论是王莽,还是彼时的儒家学派,他们皆出现了错误判断。事实胜于雄辩,在历史的进程中,他们所秉持的理念、所采取的行动等,都被证明是不正确的,历史的车轮滚滚向前,无情地揭示了他们的失误之处。

在接下来的数年时间当中,王莽极力倡导并推行改革举措。然而,让人意想不到的是,这场由他力推的改革,最终致使整个国家陷入崩溃的境地,紧接着大规模的农民起义爆发开来,如此形势之下,王莽政权最终被彻底推翻。

然而,尽管这场改革以失败告终,但它对于后世所具有的意义仍旧是极为重大的。毕竟此次改革的失败,起码证实了一个问题的存在。

有这样一个问题存在着,那便是王朝发展到后期,会出现土地兼并的矛盾,而这一矛盾绝非仅仅靠更换一两个所谓的明君就能得以解决的。毕竟从根本上来说,土地兼并所产生的矛盾,实际上就是人口过多与资源有限二者之间的矛盾。

哪怕是再英明的皇帝,也没有办法无中生有地创造出更多的土地,毕竟要以此来满足绝大多数人的需求,这根本就是难以做到的事情。