2023年6月,泰坦号潜艇在一次深海探险中突遭失事,全球的目光集中在这一突如其来的灾难上。

当美国海岸警卫队发布了事故前17秒的音频记录时,尖锐的蜂鸣声引起了所有人的警觉。

中国深海探险领域的权威——蛟龙号副总设计师胡震,在听到这一蜂鸣声时,第一时间联想到了他曾在马里亚纳海沟测试奋斗者号时的经历。

当时,胡震和他的团队在海底3800米的深处,成功捕捉到了一种锂电池短路前的声纹。

锂电池的短路,是否会引发潜艇内部的连锁反应?

深海探秘的起点

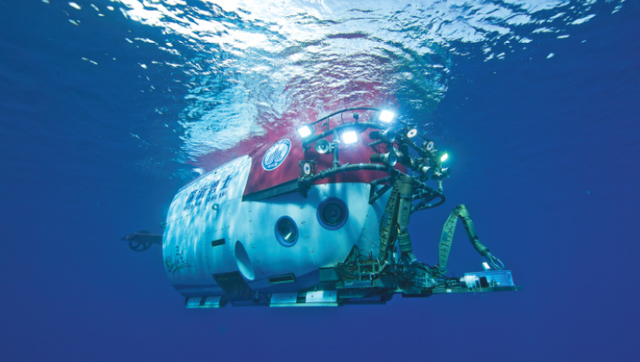

深海探秘的起点2012年6月24日,太平洋的海面上风平浪静,蛟龙号载人潜水器正在进行一次意义非凡的深潜。

母船上,胡震坐在控制室的座位上,眼睛紧盯着面前的显示屏。

作为蛟龙号海试项目的副总设计师,他通过水声通信系统密切关注着潜水器的每一项数据。

水声通信系统是深海探索中的关键技术,利用声波在水下传递信息,因为无线电波无法穿透厚重的海水。

这套系统将潜水器的深度、速度、压力等数据实时传回母船,确保团队能够随时掌握情况。

胡震当时已经在无锡中国船舶科学研究中心工作了整整十五年。

他的职业生涯与中国的深海技术发展紧密相连,尤其是蛟龙号的诞生离不开他的贡献。

早在2002年,中国的潜水器技术还停留在600米的深度,远远无法触及深海的奥秘。

那一年,胡震和他的团队提出了一个大胆的计划:直接研发一款能够下潜7000米的载人潜水器。

这个目标在当时看来几乎是天方夜谭,因为从600米到7000米的跨越需要攻克无数技术难关,包括耐压材料、生命支持系统和通信技术等。

正是这个雄心勃勃的方案为蛟龙号的立项奠定了基础,也为日后的成功埋下了伏笔。

那天,随着蛟龙号逐渐下潜,母船上的屏幕显示着不断变化的数字:1000米、2000米、3000米……每一次深度的增加都标志着团队向未知领域迈进了一步。

蛟龙号的主体结构采用钛合金打造,这种材料能够承受深海中每平方厘米数百公斤的巨大压力。

为了这次深潜,潜水器还配备了先进的导航设备和采样工具,可以在极端环境下完成科学任务。

水声通信系统每隔几秒钟就传回一组数据,胡震和团队成员仔细核对,确保潜水器的运行状态稳定。

当深度达到7020米时,母船上的团队终于迎来了成功的确认。

蛟龙号携带的科学仪器在7020米的海底采集了大量数据,包括海底地质样本、水质参数和生物信息。

这些资料为海洋科学家提供了宝贵的素材,帮助他们了解深海环境的真实面貌。

与此同时,这次任务验证了蛟龙号的设计和制造水平,为中国后续的深海探索项目提供了技术支持。

材料测试的教训

材料测试的教训早在2010年,蛟龙号载人潜水器在南海展开了一次关键的深潜测试,目标是验证其性能并挑战3000米的深度。

胡震作为副总设计师,带领团队对潜水器的碳纤维材料进行了极限压力试验。

这项测试并非简单的下潜,而是将材料置于模拟深海环境的反复挤压中,以检验其耐久性。

测试过程中,蛟龙号多次下潜并返回,每次都记录下材料在高压下的表现。

最终数据分析显示,碳纤维在经历多次压力循环后,表面和内部结构出现了微小裂纹,甚至局部变形,这些损伤无法通过自然恢复修复。

这一结果揭示了一个严峻事实:碳纤维在深海环境中若反复使用,可能逐渐丧失强度,直至彻底失效。

这一发现迅速引起了胡震和团队的高度重视。

若将这种材料用于实际任务,潜水器在多次深潜后可能面临突然崩解的风险。

于是,他们开始探索其他替代材料,以确保未来项目的安全性。

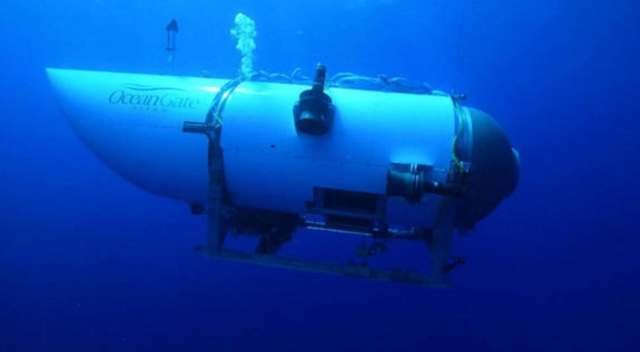

十一年后的2023年,泰坦号潜艇在北大西洋3800米深处发生内爆事故的消息传遍全球。

美国海岸警卫队随后公布了从海底打捞上来的残骸照片,显示出支离破碎的舱体结构。

胡震当时正在无锡的实验室,主持深海勇士号新型钛合金耐压壳的测试工作。

他仔细查看了泰坦号残骸的影像资料,发现其使用的正是与蛟龙号测试时类似的碳纤维复合材料。

更令人关注的是,调查显示泰坦号的下潜次数早已超过其设计的安全阈值。

根据公开信息,泰坦号在事故前已完成多次商业深潜任务,每次都承受着巨大的外部压力,而碳纤维的疲劳损伤显然在这些重复使用中逐步累积,最终导致了灾难性的后果。

与此同时,胡震团队正在测试的钛合金耐压壳展现出截然不同的特性。

这种材料在多次高压测试中保持了稳定的强度和韧性,几乎没有出现类似碳纤维那样的不可逆损伤。

钛合金的优越性能来源于其高抗腐蚀性和抗疲劳能力,这使其成为深海装备的理想选择。

锂电池的惊魂一刻

锂电池的惊魂一刻2015年,深海勇士号的原型机在长江上进行了一次重要的水下试验。

试验过程中,潜水器搭载了一组国产锂电池组,这是当时国内最新研发的高能量密度电源,旨在为潜水器提供更长的续航能力。

测试进行到一半时,意外发生了:电池组突然发生短路,紧接着冒出火花,随后火焰迅速蔓延,烧毁了潜水器内部价值千万的电路系统。胡震作为副总设计师,第一时间赶到现场,组织团队扑灭火势并评估损失。

他们拆解了烧毁的电池组,逐一检查每个部件,最终发现起火原因是电池的密封存在缺陷。由于潜水器在水下运行时会受到外部压力,密封不严导致水分渗入电池内部,引发了短路反应。

胡震和团队随即调整了研发方向,决定放弃原有的电池方案。

他们转而开发钛合金封装的三元锂电池,这种新设计将每个电池模块置于独立的隔离舱内,即使某个模块发生故障,也不会波及其他部分。

此外,钛合金外壳还能有效防止水分渗透,大幅提升了安全性。

到了2023年,泰坦号潜艇内爆事故的细节逐渐浮出水面。

胡震在查看美国海岸警卫队公布的残骸照片时,注意到其中存在异常的燃烧痕迹。

这些痕迹与2015年深海勇士号事故中留下的烧蚀模式惊人相似。

加拿大遥控潜水器拍摄的画面进一步揭示了泰坦号的设计细节:其搭载的300公斤锂离子电池直接安装在碳纤维舱体的外侧,完全暴露在海水环境中,且没有任何防爆隔离层。

这种开放式布局意味着,一旦电池发生短路或受损,火势将直接威胁整个潜水器的结构完整性。

事故背后的声纹密码

事故背后的声纹密码2023年,泰坦号潜艇在北大西洋3800米深处失事后,美国海岸警卫队公布了一段事故前的音频记录。

这段17秒的录音中充满了尖锐的蜂鸣声,仿佛潜水器在发出最后的信号。这段声音引起了胡震的特别关注。

当时,他正在分析泰坦号事故的原因,而这段音频让他想起了2019年在马里亚纳海沟测试奋斗者号时的经历。

那一年,胡震团队在万米深海中对奋斗者号的电池系统进行测试,意外记录到了一次锂电池短路前的异常声响。

那是一种高频的刺耳蜂鸣,持续数秒后,电池组的自动断电机制启动,避免了进一步的事故。

胡震随后将泰坦号的音频与奋斗者号的声纹数据进行了比对,发现两者的频率和波形几乎完全吻合。

胡震结合从残骸中找到的熔融金属颗粒,提出了一个分析结论:泰坦号的碳纤维舱体在3800米深度破裂,引发了内部压力的突然变化。

这种压力骤变可能导致电池组内部的电解液泄漏,进而引发短路,最终形成一场链式反应。

熔融金属颗粒的存在进一步证实了这一推测,这些颗粒是电池高温燃烧后留下的痕迹。

胡震在随后的事故分析会上展示了声纹对比图和残骸证据,详细讲解了这一复合型灾难的形成过程,其破坏力远远超过了单纯的结构失效。

这一分析的背后,是胡震团队在奋斗者号研发中的技术积累。

2018年,奋斗者号的万米载人舱研发进入关键阶段,胡震和团队开发了一套“声纹监测系统”。

这套系统在潜水器内部安装了128个高灵敏度传感器,能够实时捕捉材料在高压下的微小异响。

他们在测试中发现,当潜水器下潜至3800米时,碳纤维材料的疲劳裂纹会发出特定的声波。

通过对这些声音的分析,系统能够精准识别出材料受损的位置和程度。

相比之下,泰坦号的安全监测技术显得极为落后。

泰坦号仅配备了简单的声学报警装置,这种装置只能在舱体出现明显破裂时发出信号。

由于深海压力传播速度极快,当报警响起时,舱体已在瞬间解体,留给乘员的反应时间不足千分之一秒。

奋斗者号的声纹数据库还通过机器学习算法不断完善,能够区分碳纤维裂纹声和金属变形声,为潜水器的长期使用提供了预测依据。

参考资料:[1]苏菲.我们能在水下生活吗?[J].我们爱科学,2023(19):38-42

科技成果就是在一次又一次的试验中逐步纠错完善,最终达到成熟,结果很重要,过程也很重要。

告诉他干嘛?