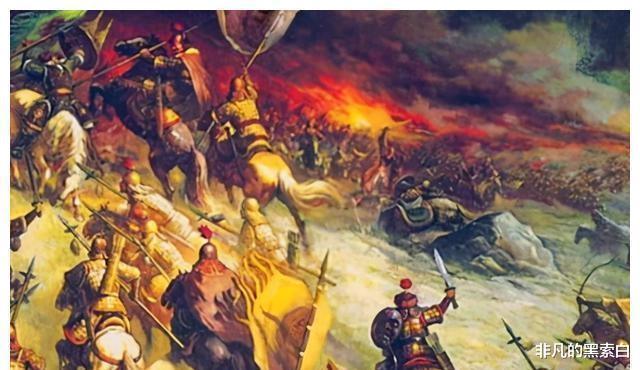

公元954年2月,上党那片大平地上,冷风吹得人脸生疼,还带着一股血腥味儿。后周的禁军头头赵匡胤,手里攥着根雕龙棍子,眼睛死盯着远处北汉军队里,那面“刘”字大旗在风中哗哗响。突然间,他嘴里尝到了一股铁腥味,原来是自己不小心把舌尖给咬破了,正往外渗血呢。

在《资治通鉴》里头,这事儿被写得明明白白:都到这个节骨眼了,咱们怎能不卖命!说起来,也就半小时前吧,右军的头儿樊爱能和何徽,带着上万兵马,竟然脚底抹油,临阵跑了。

这场后世闻名的残酷战斗,直接左右了五代十国时期的最终命运,而且也为赵匡胤日后创立大宋王朝悄悄铺好了路。

【一、北汉契丹联军压境】

《旧五代史》里头讲的周世宗那段事儿,把我们拽回了那个危险重重的早春时节。

后周的开国皇帝郭威刚咽气没到一个礼拜,北汉的老大刘崇就火急火燎地拉上契丹一块儿起兵造反。《资治通鉴》里头清清楚楚写着呢,契丹那边杨衮带着一万多骑兵来助阵,两股势力加一块儿,兵力足足有四万多号人。

碰到这么厉害的对手,34岁新上任的皇帝柴荣,在朝廷里碰到了前所未有的难题。老宰相冯道直接就在大殿上发话了:“我这个在四个朝代都干过的大臣,其实是在提醒年轻的皇上,别学石敬瑭,别向契丹低头。”

不过,柴荣那一声拍桌子的回话,真是跟他养父郭威一样,透着股子不屈不挠的劲儿。

这时候,朝廷里头,就只有禁军的大头头李重进,还有侍卫马军的头儿樊爱能这几个将军赞同出兵。赵匡胤呢,他当时二十四岁,在禁军里头算是个中层干部,朝会上他到底咋想的,史书上没写。可谁也没想到,后来的仗,全靠他一手翻盘。

【二、高平南坡的禁军溃败】

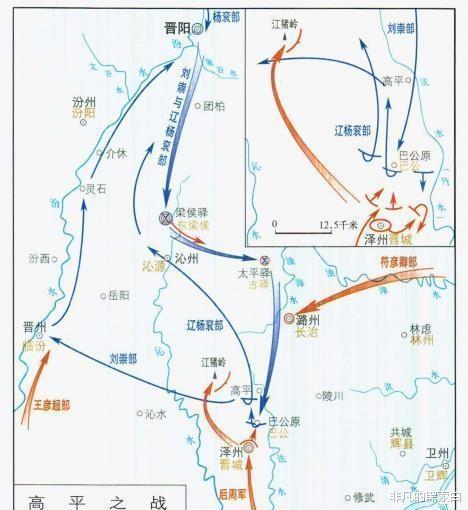

2月11号一早,后周和北汉的军队在巴公原那儿碰头了,打了一场挺出乎意料的仗。

《新五代史·周本纪》里头写了这么一档子事儿,表面上看好像是周军占了上风,但实际上可没那么简单,里头藏着不少猫腻呢。北汉那头儿的前锋张元徽,他先是装潦倒,故意往后撤,这么一来,就把柴荣给忽悠了,让他亲自带着大军往里冲。结果呢,张元徽立马来了个大反转,发起了狠命的攻击。

《旧五代史》里头讲周世宗那段,心惊胆战地写了右军垮掉的样子:“

现在柴荣手头就剩中军五千多号人了,北汉军那边呢,就像《资治通鉴》里头写的那样,形势紧迫。契丹的杨衮部还在旁边瞪大眼睛瞅着呢,虎视眈眈的。

最让人震惊的是,周军的右边部队,在樊爱能的带领下,上万士兵一下子全反了。《资治通鉴》里写下了那个让人透不过气来的场景。

后周建立起来后,最厉害的皇家卫队,没想到就在皇上眼皮子底下,整队整队地反了。

【三、赵匡胤;绝地反击】

在军队全面溃败已成不可避免的事实时,《宋史》里关于太祖的那一部分,悄悄透露了一种高超的战略头脑。

赵匡胤在命悬一线时,展现出了他非凡的打仗本事,这主要体现在他做的三个重要决定上。

说到古代战术,得提提《资治通鉴》里提到的那个狠招。宋朝那时候的重骑兵,一身铠甲得有40到50斤重,这数字出自《武经总要》。但你猜怎么着?他们一旦卸下这身重甲,战马立马能飙得飞快,速度提升至少三成。这种不要命的冲锋方式,北汉军一看就怂了,心理上被震慑得不行。《旧五代史》里头也说了这么一出,证实了这种战术确实能把敌人吓得不轻。

另外就是得机灵地运用战场上的地形优势。在《新五代史》里头提到的那些“不利条件”,都被巧妙转变成了反击的好机会。就说那次,北汉的前锋张元徽带着部队,不小心踩进了丹河的一条小支流里的沼泽地,这下可好,《资治通鉴》里头说的那种“困境中的转机”就出现了,简直就是完美的辅助。

最后,咱们说说和张永德这位侍卫马军都指挥使一起搞的钳形战术。根据《宋史·张永德传》里头的描述,他们俩各自带着两千精兵,从两边包抄过去。结果呢,就像《资治通鉴》里头写的那样,这一仗打下来,局势整个儿翻了个个儿,算是战场上的一个大转折。

【四、日食扭转乾坤】

这次大翻盘的关键瞬间,其实就藏在天文数据和战术步骤的巧妙结合里。

根据《旧五代史》里头关于天文的记载,再加上陈垣在《二十史朔闰表》里的推算,那次日食大概发生在上午10点45分左右,换算成古时候的时间,就是巳时三刻。

赵匡胤借着日食带来的那一刹那漆黑,发起了冲锋,这事儿在《资治通鉴》里头有提,说白了就是巧妙利用了天时的变化。

从樊爱能逃跑那会儿,大概是早上快八点的样子,一直到张元徽被干掉,九点半左右,这短短五十七分钟里,发生了一系列让人心脏砰砰跳的战术操作。

早上八点半,赵匡胤带着五十个亲信士兵,把逃跑的右军士兵重新集结起来。八点四十五,他和张永德商量好,决定分头进攻。九点钟,左翼部队冲进了北汉军队的中军。到了十点半,他们成功地把张元徽的部队赶到了一片沼泽地里。十点四十五,趁着日食的机会,他们发起了最后的全面进攻。

这种对战场节奏把握得如此精准,每分每秒都掐得恰到好处,即便是放在如今的高科技战争中,也是相当少见的现象。

【五、铁血整军:战后改革的伏笔】

《资治通鉴》里头说了打完仗以后怎么收拾局面,说:“你们不是打不了仗,是想拿我当宝贝,卖给刘崇换好处呢!”

赵匡胤是严厉惩罚背后的主要推手,《宋史》里直接说了这事儿。

高平大战之后,虽然赢得胜利但代价惨重,这立马带来了三个重要的禁军制度上的改动:

一个办法是,建立一支精兵选拔制度。

另外一点是建立了殿前军的制度,根据《宋史》里头的记录,这为赵匡胤以后能够牢牢掌握住禁军队伍,悄悄铺好了路。

这些改变让后周的禁军从一群骄横的士兵成长为一支勇猛无比的军队,给日后消灭各个国家打下了坚实的基础。