在东晋那个时代,社会风貌独具特色。文人之间的社交活动极为频繁,清谈、集会盛行一时。那时,若是你没有参加过几次清谈聚会,都不好意思说自己是文化人。大家聚在一起,谈论玄学、品评人物,从《周易》《老子》《庄子》的义理,到名教与自然之辨、本体有无之辨等高深话题,常常是谈得昏天黑地,废寝忘食。

而各种集会更是花样百出,其中最著名的当属兰亭雅集。文人墨客们在山水之间,流觞曲水,饮酒赋诗,好不惬意。像这样的集会,不仅是文人雅士们展示才华的舞台,也是他们社交的重要场合。在这些场合中,大家互相交流、结交朋友,拓展自己的人脉圈子。

然而,在这样热衷社交的大环境下,却可能存在着一些 “社恐” 人士,王羲之或许就是其中之一。他虽然才华横溢,书法更是独步天下,但在社交场合中,可能并不如人们想象的那般游刃有余。也许他更擅长在笔墨纸砚间抒发自己的情感,而面对众人的高谈阔论,内心会感到一丝紧张与不适 。

王羲之的 “社恐” 表现

王羲之对书法的痴迷程度,在历史记载和诸多故事传说中都体现得淋漓尽致。他常常沉浸在书法的世界里,达到废寝忘食的境界 。传说有一次,他在练字时太过专注,家人把饭送到书房,他竟浑然不觉,随手用馒头蘸着墨汁吃起来,还吃得津津有味,直到家人发现他满嘴墨黑,他才反应过来 。这种对书法的极度专注,使得他常常忽视周围的人和事,沉浸在自己的小世界里,这或许正是他 “社恐” 的一种外在表现。

在社交场合中,我们也能找到一些王羲之可能 “社恐” 的蛛丝马迹。他不像其他东晋文人那样热衷于参与各种社交活动。尽管当时的清谈集会盛行,大家都以能在这些场合中展现自己的才华和见解为荣,但王羲之却没有频繁地出现在这些场合。他更愿意把时间和精力投入到书法的创作和研究中。例如,当其他文人墨客在高谈阔论玄学义理时,王羲之可能正独自在书房中挥毫泼墨,钻研书法的笔法和结构。

大型相亲现场的由来在东晋时期,门第观念盛行,婚姻往往被视为家族之间政治和社会关系的重要纽带 。名门望族之间通过联姻来巩固家族的地位和势力,这种现象屡见不鲜。太尉郗鉴与丞相王导便是当时朝中的两位重要人物,他们的家族也都是东晋的名门望族。

郗鉴,身为太尉,手握重权,在朝中颇具威望。他的女儿郗璇,眉清目秀、聪慧过人,琴棋书画样样精通,是远近闻名的才女,引得江左士子们纷纷倾慕。郗鉴对这个宝贝女儿疼爱有加,对于她的婚事自然也是慎之又慎,一心想为女儿觅得一位才貌双全、家世相当的佳婿 。

而王导所在的琅琊王氏,那可是东晋四大家族之首,权势滔天。其先祖可追溯到战国末期秦国大将王翦,此后家族累世为官,在西晋初期就已跻身顶级名门行列。到了东晋,王导更是辅佐司马睿建立东晋政权,有 “王与马,共天下” 之说,王家子弟在朝廷中担任着各种重要职位 。

郗鉴与王导私交甚好,两人同朝为官,彼此欣赏。当郗鉴为女儿的婚事犯难时,王导不经意间的一句 “我们家族的男孩子有很多,如果不嫌弃的话可以挑一挑我们家的男孩子”,让郗鉴眼前一亮,觉得这是个不错的主意。在当时的社会背景下,这样的联姻对于两个家族来说,无疑是强强联合,既能增进家族之间的关系,又能在政治上相互支持 。于是,一场特殊的 “选婿” 行动便拉开了帷幕 。

《兰亭序》诞生前夕在这场备受瞩目的 “选婿” 行动之前,王羲之的生活可谓丰富多彩,却又与社交场的热闹保持着一定距离。他出生于东晋的名门望族琅琊王氏,家族中人才辈出,在政治、文化等领域都有着举足轻重的地位 。这样的家庭背景,既赋予了他优渥的生活条件和良好的教育资源,也让他承载着家族的期望 。

王羲之自幼便展现出对书法的浓厚兴趣和非凡天赋,他勤奋练习,不断钻研书法技艺。在书法学习的道路上,他广采博取,师法多位前辈大家 。他曾师从卫夫人,学习书法的基本笔法和结构,卫夫人的教导为他打下了坚实的基础 。成年后,他渡江北游名山,得以见到李斯、曹喜、钟繇、梁鹄等著名书法家的珍贵书迹,这些名家的作品让他眼界大开,深受启发 。他还在洛阳看到蔡邕书写的石经及张昶的《华岳碑》,这些经历让他深刻认识到自己在书法上的不足,从而更加努力地学习和借鉴,不断融合各家之长,逐渐形成了自己独特的书法风格 。

尽管王羲之在书法上取得了很高的成就,但在社交场合中,他却常常显得有些格格不入 。当时的文人雅士们热衷于清谈聚会,他们在聚会中高谈阔论,品评人物,展示自己的才华和见解 。然而,王羲之却对这些活动兴致缺缺,他更愿意把时间和精力投入到书法创作中 。他常常独自在书房中,沉浸在笔墨纸砚的世界里,一写就是一整天 。有时,他也会漫步于山水之间,观察自然万物的形态和变化,从中汲取书法创作的灵感 。

永和九年(公元 353 年)的春天,一场盛大的集会即将在兰亭举行 。这场集会的发起者是王羲之,参与人员皆是当时的文人雅士,如谢安、孙绰、支遁等 。他们都是东晋文坛的佼佼者,才华横溢,声名远扬 。此次集会的目的,一是为了庆祝上巳节,这是一个传统的节日,人们会在这一天到水边举行祭祀、洗濯等活动,以祈求消灾赐福 ;二是为了让文人们有机会相聚一堂,交流思想,吟诗作赋,共同享受文学艺术带来的乐趣 。

在那个春日,兰亭的景色格外迷人。崇山峻岭环绕四周,山上树木郁郁葱葱,茂密的竹林在微风中沙沙作响 。一条清澈的溪流从兰亭前缓缓流过,溪水潺潺,水波荡漾 。溪边的草地上,野花竞相绽放,五彩斑斓,散发出阵阵芬芳 。这样的美景,为即将到来的集会增添了几分诗意和浪漫 。王羲之与朋友们陆续来到兰亭,他们在溪边依次坐下,准备开始这场别开生面的雅集 。此时的王羲之,或许并未想到,这场集会将成为他人生中的一个重要转折点,而他在集会上写下的《兰亭集序》,也将成为中国书法史上的不朽之作 。

兰亭集会:《兰亭序》的诞生

永和九年(公元 353 年)三月初三,上巳节这天,阳光明媚,天空湛蓝如宝石,没有一丝云彩 。兰亭周围,崇山峻岭连绵起伏,山上的树木郁郁葱葱,像是给大地铺上了一层厚厚的绿毯 。茂密的竹林在微风中沙沙作响,仿佛在演奏一首轻柔的乐曲 。一条清澈见底的溪流蜿蜒而过,溪水潺潺流淌,水波荡漾,在阳光的照耀下闪烁着金色的光芒 。溪边的草地上,五彩斑斓的野花竞相绽放,散发出阵阵迷人的芬芳 。

王羲之与谢安、孙绰、支遁等四十一位文人雅士齐聚于此,他们身着宽袍大袖的汉服,衣袂飘飘,仿佛从画中走来 。众人沿着溪边依次坐下,面前摆放着精美的酒杯和笔墨纸砚 。这场集会的重头戏 —— 流觞曲水即将开始 。书僮将斟满美酒的羽觞轻轻放入溪中,羽觞顺着水流缓缓而下,在水面上轻轻荡漾 。当羽觞停在谁的面前,谁就得即兴赋诗一首,如果吟不出诗,就要罚酒三杯 。

一时间,溪边充满了欢声笑语和吟诗声 。谢安率先举杯,站起身来,仰头将杯中的美酒一饮而尽,然后朗声道:“伊昔先子,有怀春游。契兹言执,寄傲林丘 。” 众人纷纷叫好,鼓掌称赞 。接着,酒杯又漂流到了孙绰面前,他不慌不忙,端起酒杯,浅酌一口,略作思考,便吟道:“春咏登台,亦有临流。怀彼伐木,宿此良俦 。” 众人也对他的诗作表示赞赏 。

在这场充满诗意与欢乐的集会中,王羲之起初静静地坐在一旁,欣赏着周围的美景,聆听着朋友们的诗作 。他时而微笑点头,时而若有所思 。或许是被这美好的氛围所感染,或许是内心的灵感被瞬间点燃,王羲之渐渐沉浸其中 。他的脸上泛起了微微的红晕,眼神中透露出兴奋与专注 。此时,他的心中仿佛有一股清泉在涌动,源源不断的灵感如泉水般涌出 。

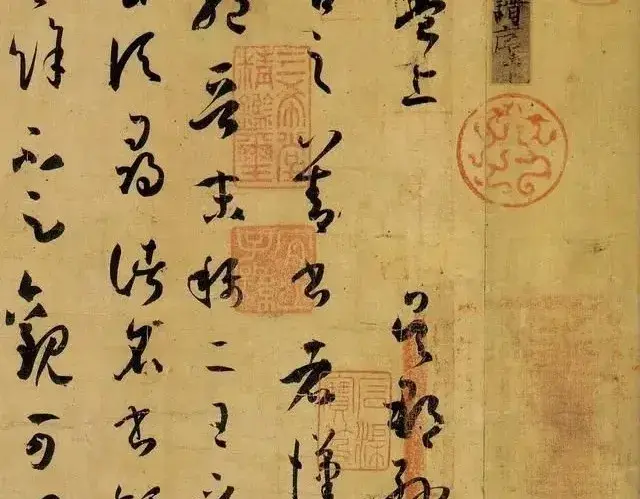

当酒杯再次漂流到王羲之面前时,他没有像其他人那样立刻赋诗,而是陷入了短暂的沉思 。片刻后,他缓缓站起身来,目光扫视着周围的山水,心中感慨万千 。他拿起毛笔,蘸了蘸墨汁,稍作停顿,然后笔锋一挥,在洁白的蚕纸上写下了第一笔 。顿时,笔走龙蛇,墨香四溢 。他的笔触时而轻盈流畅,如行云流水;时而刚劲有力,如苍松挺拔 。每一个字都仿佛被赋予了生命,充满了灵动与韵味 。周围的朋友们都被他专注的神情和高超的书法技艺所吸引,纷纷围拢过来,静静地观看他书写 。整个兰亭,除了偶尔传来的微风声和溪水声,只剩下毛笔在纸上书写的沙沙声 。在众人的注视下,王羲之一气呵成,写下了这篇被誉为 “天下第一行书” 的《兰亭集序》 。

靠《兰亭序》躲过相亲?就在王羲之沉浸于兰亭集会,挥毫写下《兰亭序》之时,一场 “大型相亲现场” 正在悄然酝酿 。前文提到,太尉郗鉴为了给女儿郗璇挑选如意郎君,将目光投向了丞相王导家族的子弟们 。而此时的王羲之,正全身心地投入到这场雅集中,享受着与朋友们吟诗饮酒、畅抒胸臆的快乐 。他或许根本没有意识到,一场改变他人生轨迹的 “选婿” 行动即将降临 。

从时间线来看,兰亭集会与郗鉴选婿的时间或许相隔并不久远 。当王羲之在兰亭与众人沉醉于山水之间,为《兰亭集序》倾注自己的情感与才华时,郗鉴的选婿使者说不定已经在前往王导家中的路上 。在创作《兰亭序》的过程中,王羲之完全沉浸在自己的世界里 。他的心中只有眼前的美景、朋友们的诗作以及书法创作带来的灵感与激情 。这种专注的状态,让他无暇顾及外界的其他事情,包括这场即将到来的相亲 。可以说,正是《兰亭序》的创作,让他暂时躲过了这场世俗的相亲 。

而当 “东床快婿” 事件发生时,王羲之那袒腹仰卧、如不闻的状态,也与他在兰亭集会时沉浸于书法创作的心境有着千丝万缕的联系 。他刚刚从兰亭雅集的美好氛围中走出,还沉浸在书法创作带来的满足与愉悦之中 。这种心境下,他对世俗的相亲之事自然不会太过在意 。他没有像其他王家子弟那样精心打扮、刻意表现,而是以一种最真实、最自然的状态面对选婿使者 。这种与众不同的表现,反而让郗鉴眼前一亮,认为他是一个率真、豁达之人,最终将女儿许配给了他 。

从这个角度来看,王羲之能够在这场 “选婿” 中脱颖而出,成为郗鉴的乘龙快婿,《兰亭序》或许起到了至关重要的作用 。它不仅展示了王羲之卓越的书法才华和深厚的文学素养,更体现了他独特的个性和心境 。正是这种才华与心境,让他在不经意间躲过了一场可能让他感到局促的相亲,同时也收获了一段美满的姻缘 。

后世对王羲之与《兰亭序》的解读后世对王羲之的书法成就,尤其是《兰亭序》,给予了极高的评价 。梁武帝萧衍称赞王羲之的字 “字势雄逸,如龙跳天门,虎卧凤阙” ,将他的书法推崇到了极高的地位 。唐太宗李世民对《兰亭序》更是喜爱有加,他不仅命人临摹多份,分发给诸王近臣,还将其视为陪葬品,带入昭陵 。在他的大力推崇下,王羲之的书法在唐朝达到了前所未有的高度,成为后世书法家学习的典范 。

从书法艺术的角度来看,《兰亭序》的笔法精妙绝伦,被誉为 “天下第一行书” 。其用笔细腻,线条流畅自然,如行云流水般一气呵成 。每一个笔画都蕴含着丰富的变化,起笔、行笔、收笔都恰到好处,充满了节奏感和韵律感 。在结构上,《兰亭序》疏密得当,错落有致,字形欹侧而不失端庄,展现出一种独特的美感 。字与字之间、行与行之间相互呼应,顾盼生姿,形成了一种和谐统一的整体效果 。此外,《兰亭序》中的 20 个 “之” 字,写法各不相同,或飘逸灵动,或端庄稳重,充分体现了王羲之高超的书法技艺和独特的创造力 。

值得一提的是,王羲之的 “社恐” 人设与他在书法创作上的独特性之间或许存在着某种联系 。正是因为他不热衷于社交,喜欢沉浸在自己的世界里,才能够更加专注地投入到书法创作中 。他可以不受外界干扰,静下心来揣摩每一个笔画的形态和韵味,探索书法的真谛 。这种专注和执着,使得他在书法上取得了非凡的成就 。同时,他在社交场合中的内敛和羞涩,也可能促使他通过书法来表达自己内心深处的情感 。书法成为了他与外界沟通的桥梁,他将自己的喜怒哀乐、所思所想都融入到笔墨之中,从而赋予了书法作品独特的情感内涵和艺术魅力 。

图片内容均来源于网络,如有侵权,请联系删除。