【前言】

毛泽民共有三位妻子,但只有两个孩子长大成人,分别是毛远志和毛远新。毛远志随母亲生活,后来前往延安寻找父亲的消息。毛远新则在父亲去世后被共产党救出,最终也回到了延安。

在延安期间,他们有机会见到了毛主席,他是他们的大伯。

【毛主席嘱咐侄女:要像你爸爸一样,老老实实地为人民服务】

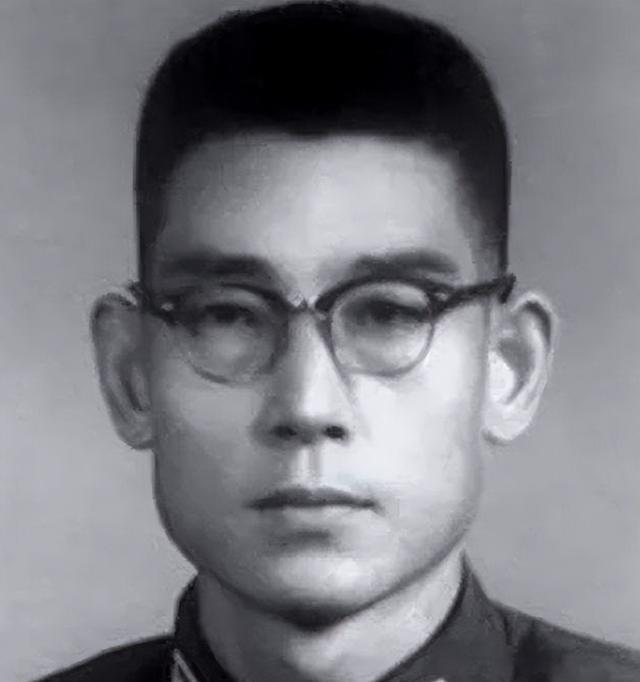

毛远志1922年出生在长沙,那时她的父亲毛泽民已经26岁了。她曾有一个哥哥,名叫毛远益,但他在6岁时因病去世了。

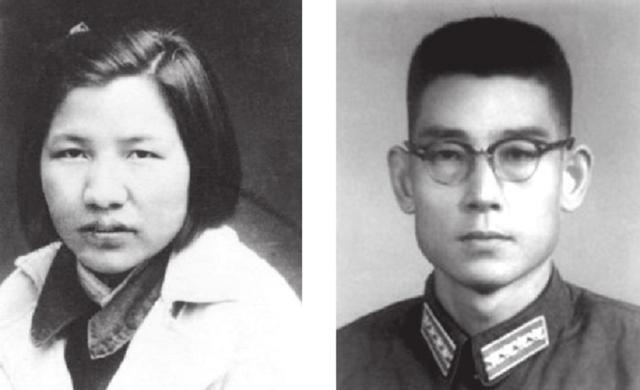

毛远志的母亲王淑兰,出身于典型的中国农村家庭。在嫁给毛泽民之前,她已经在农田劳作、饲养牲畜方面积累了丰富的经验。婚后,她不仅承担了家庭事务的管理,还跟随当时年仅17岁的丈夫开始涉足商业领域。

1922年,在兄长毛泽东的影响下,毛泽民与妻子王淑兰投身革命事业。次年,他们的女儿毛远志降生。这一家人在时代浪潮中做出了重要的人生抉择,开启了一段不平凡的革命历程。

1921年末,毛泽民正式成为中国共产党的一员。此后,他积极投身于长沙笔业工会的罢工活动,并在安源路矿领导工人运动。在此期间,王淑兰主要负责料理家务,同时协助毛泽民开展革命工作。

1925年,毛泽民与毛泽东、杨开慧一同返回韶山,着手在周边地区组织和推动农民运动。与此同时,王淑兰也投身其中,与学识渊博的大嫂一起积极参与当地的农民协会工作。

1925年6月,毛泽民受命前往长沙的“五卅惨案湖南后援会”执行任务。鉴于当时环境复杂,为了确保妻子和女儿的安全,他选择与妻子解除婚姻关系。

那天,毛泽民回到家,直接告诉王淑兰:“我要走了,这次出门可能回不来,你带着孩子别指望我回来了。”

王淑兰听完,深吸一口气,坚定地回应道:“放心去吧!孩子交给我,我会照顾好,你不用操心。”

毛泽民离开后,王淑兰全身心投入到农民运动中,很快在韶山地区崭露头角,成为当地妇女联合会的核心人物。她以极大的热情和影响力,迅速在妇女群体中树立了威信,成为推动农民运动的重要力量。

“马日事变”发生后,革命局势迅速恶化,王淑兰被迫携女儿撤离韶山,转为秘密工作。

1929年,王淑兰因遭人背叛,与女儿毛远志一同被捕,被关入长沙陆军监狱。在监狱里,年幼的毛远志经历了难以想象的磨难,这段痛苦的经历成为她日后不愿触碰的记忆。

一年后,彭德怀指挥红军成功攻占长沙,王淑兰和她的女儿得以重获自由。获释后,母女俩带着在狱中收养的养子毛华初,四处奔波,寻找党组织的下落。

1931年冬天,王淑兰领着两个孩子前往上海寻找毛泽民,但抵达后得知他已前往江西的革命根据地。无奈之下,王淑兰只得带着孩子返回湖南。在长沙,母子三人的生活十分困苦,还要时刻警惕国民党特务的追捕。

1937年,王淑兰成功与党组织取得联系。次年,她借助长沙八路军驻湘通讯处的帮助,将两名子女送往延安。抵达延安后,毛远志在求学的同时,也积极寻找父亲的踪迹。

1945年10月11日,毛主席从重庆谈判结束后返回延安。仅仅过了两天,毛远志便急忙赶到枣园探望他的大伯。

毛远志向大伯提出疑问:

蒋介石是不是存心想害你?我们都挺担心的,就怕你这次回不来了。

毛泽东面带笑容说道:

在重庆期间,蒋介石对我态度友善,甚至设宴款待了我。

毛主席向毛远志详细解释当前的局势。他表示,既然蒋介石邀请他,他就必须前往。这样一来,我们就能在道义上占据主动,而蒋介石则处于被动。蒋介石始终没有放弃消灭共产党的意图,只是现在他还在山上,需要依靠民众的支持,为自己争取下山的时间。

毛远志听完,不禁用钦佩的眼神望向大伯。

在延安期间,毛远志与曹全夫建立了恋爱关系。某日,毛远志、曹全夫以及毛泽民的前下属、时任陕甘宁边区盐务公司总经理的余建新一同前往探望毛泽东。

在用餐时,毛主席与曹全夫聊起了家常,询问了他的家庭背景和过往经历。曹全夫来自山东,家境贫寒,后来奔赴延安投身革命,并在抗日军政大学接受过教育。

毛主席微笑着,用筷子夹了一块扣肉,轻轻放到曹全夫的碗里。这个动作透露出他对这位侄女婿的认可和赞许。

余建新从口袋里拿出一张照片,上面有毛泽民、赖祖烈、曹根全等人。他把照片递给毛主席,询问毛泽民现在的情况。

毛主席看着照片,深深地叹了一口气,低声说道:"他是被反动派害死的。"

听完这句话,现场所有人都安静下来。毛泽东随即站起来,转身走向他工作的窑洞。

毛远志多年来一直在寻找父亲的下落,然而突如其来的消息让她瞬间崩溃,泪水止不住地流了下来。这个打击对她来说实在太大了。

某日,江青突然出现,她向毛远志解释道,之所以之前没有透露实情,是担心她无法承受。如今毛远志即将前往东北,是时候让她了解真相了。

毛远志此次探望伯父,除了表达亲情,还有一个重要目的,就是向伯父辞行。她擦去泪水,走进毛泽东的办公窑洞,郑重地向他保证,自己会坚强面对,不会被困难击倒。

毛泽东亲切地拍了拍侄女的肩膀,语重心长地嘱咐她,要像她父亲那样,踏踏实实地为老百姓做事。

得知侄女毛远志即将离开,毛主席担心她的身体状况,便将自己常骑的老马赠予她。这份礼物不仅实用,更体现了长辈对晚辈的关怀。临行前,毛主席叮嘱毛远志,到了新地方要经常写信保持联系,有空回来看看,把这里当作自己的家。这番简单而真诚的话语,让毛远志深受感动。

【毛主席教育侄子:不能做温室里的花朵】

毛泽民与王淑兰离婚后,随兄长毛泽东一同前往安源,随后在安源定居并开始工作。

四个月之后,毛泽民被调到上海任职,他使用了“杨杰”这个化名,公开的职业是一家印刷厂的负责人。

1926年末,为了便于开展秘密活动,毛泽民按照党组织的指示,与在中央出版发行部任职的女党员钱希均结为夫妻。

1931年,毛泽民抵达江西瑞金,与兄长毛泽东和弟弟毛泽覃重逢。同年年末,他担任了中央政府财政委员会委员,并兼任国家银行行长一职。这一重要职务的任命,使毛泽民赢得了"红色管家"的称号。

1937年7月,毛泽民写信给韶山的王淑兰,询问家乡近况。在信中,他透露了自己再婚的消息。王淑兰得知后并未表现出不满,反而对养子毛华初说:“你父亲投身革命,身边需要有人细心照料。我行动不便,无法随他走完长征。钱妈妈比你父亲更懂得照顾他。”

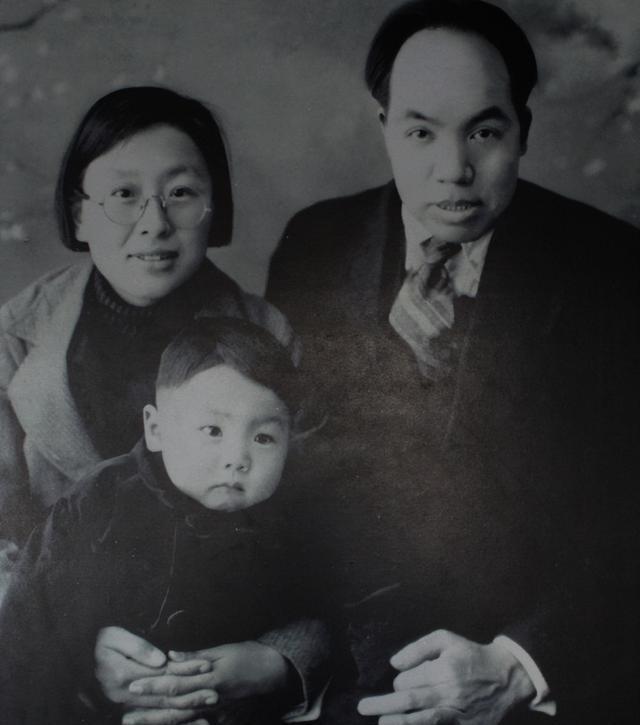

1937年末,毛泽民和钱希均抵达延安。

1938年,毛泽民和钱希均原本计划前往苏联治疗疾病,在兰州等待航班期间,接到中央指示,要求他们前往新疆迪化执行任务。于是,毛泽民以“周彬”的化名留在迪化,担任新疆财政厅副厅长,协助当地政府进行财政管理工作。

1939年,钱希均主动向党组织申请前往抗日前线参与工作,同时提出与毛泽民解除婚姻关系。两人当初的结合更多是出于革命事业的考虑,感情基础并不深厚。在获得组织批准后,毛泽民重新恢复了单身状态。

1940年5月,毛泽民与朱旦华结为夫妻。朱旦华是中共党员,受中央委派前往新疆工作。她回忆道,当时新疆的经济状况十分混乱。在一次会议中,毛泽民详细阐述了恢复经济的决心和具体措施,他的才能深深打动了她。

1941年2月14日,毛泽民与朱旦华迎来了他们的儿子。毛泽民满怀喜悦,为新生儿取名毛远新,寄托了对孩子未来的美好期望。

在苏德战争打响五个月后,新疆当局对苏联和共产党的态度发生了显著转变。随着局势的变化,掌权者盛世才开始大规模逮捕共产党员。这一政策的转变直接反映了当时国际局势对新疆内部政治的重大影响。

1942年,朱旦华带着毛远新被囚禁在毛泽民附近。到了1943年,毛泽民面对盛世才的逼迫,始终不肯屈服,最终在迪化城南门被残忍处决。当时,朱旦华并不知道毛泽民已经牺牲,她正带领女牢房的战友们,通过绝食的方式与敌人抗争。

朱旦华在监狱里经历了双重煎熬。一方面,她被迫接受严酷的审讯和拷打;另一方面,她还得照料年幼的毛远新。这段艰难岁月给她留下了深深的创伤,每当回忆起来,泪水总是无法抑制地涌出。

1946年7月,历经四年监狱生活的朱旦华和她的孩子,最终重返了党中央和毛主席的怀抱。

抵达延安七里铺时,朱旦华和她的孩子被眼前的景象深深震撼。道路两旁挤满了热情欢迎的人群,现场气氛热烈,锣鼓声、欢笑声此起彼伏。在这热闹非凡的场景中,毛远新轻声向母亲询问:“我们现在安全了吗?是不是很快就能见到大伯了?”

朱旦华轻轻拍了拍儿子的头,微笑着说:“你大伯大概也盼着早点见到你吧!”

在监狱里,朱旦华常常向儿子讲述他父亲毛泽民和伯父毛主席的事迹。这些故事深深印在了孩子的心中,尤其是“毛泽东”这个名字。出于孩童天生的好奇心,他迫切希望能亲眼见到那位在脑海中想象了无数次的伯父。

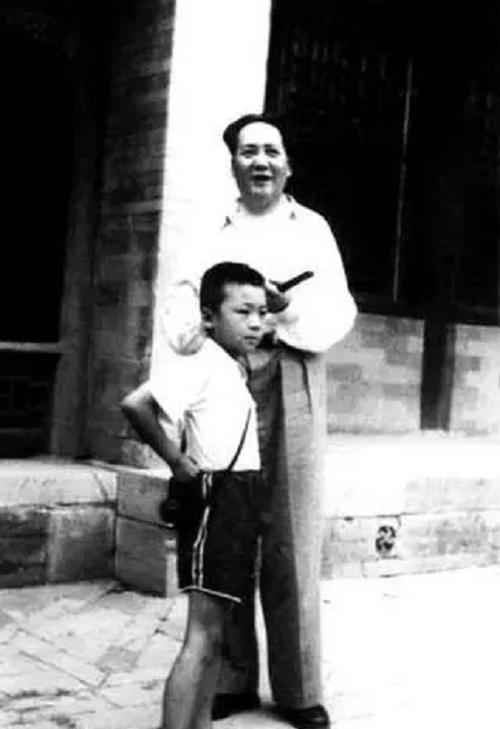

次日早晨,毛泽东专程前往住所,亲切接见了从新疆返回的干部们,逐一与他们握手致意。

毛主席随后走到朱旦华身旁,简单寒暄了几句。接着,他弯下腰,把五岁的小侄子抱了起来,兴奋地在小家伙的脸上亲了好几下。

朱旦华急切地向毛主席提出请求:“主席,泽民同志现在音讯全无,能否请党中央与国民党中央沟通,让他们协助寻找他的下落?”

毛主席微微颔首,俯身将侄儿抱起,深情地拥抱了片刻,方才放下。

数日后,毛主席举办了一场宴会,欢迎从新疆返回的同志们。毛远新被安排在主席身旁就座。毛主席目光始终停留在这个侄子身上,充满慈爱。他笑着夹起一大块鱼肉,仔细挑去鱼刺后,放入毛远新的碗中,亲切地说道:“远新,多吃点鱼。”

毛远新吃得津津有味,毛泽东和朱旦华见状,脸上都浮现出满意的笑容。

在延安休整了三个月后,刚从新疆返回的同志们即将再次踏上征程。出发前,毛主席特意召见了朱旦华和她的儿子。毛主席亲切地把毛远新搂在怀中,轻轻抚摸着他的头,语重心长地对朱旦华说:“要用心把孩子教育好。”

1949年10月,朱旦华被调至中央妇女工作委员会任职,与邓颖超、康克清共事。由于工作繁忙,她的儿子毛远新被送至苏区中央托儿所。这所托儿所是由海外洛杉矶的华人华侨捐款建立的。

1949年6月,朱旦华和方志纯在结婚后启程前往南方。与此同时,毛远新在北京的育英小学进行一年级的期末考试。方志纯与毛泽民关系密切,两人都曾从新疆被救出。方志纯和朱旦华的婚姻建立在深厚的感情基础上。

毛远新随家人迁至南昌后,被安排进入当地的八一保育院学习。然而,南昌的生活条件和教育环境与北京存在明显差距,尤其是当地教师的方言让毛远新难以适应。由于无法理解课堂内容,他强烈要求返回北京继续学业。

1951年9月,朱旦华接到全国妇联的通知,要求她前往北京参加会议。毛远新得知此事后,便央求母亲带他一同前往,表示即使只是再见一见大伯一家,或是看看育英小学的老同学,也让他心满意足。

9月30日,朱旦华带着毛远新抵达北京。在此期间,朱旦华与老朋友邓颖超、康克清等人重逢。考虑到朱旦华因公务在身,携带孩子不便,康克清提议:“你开会带着孩子不方便,不如让远新去他大伯那儿吧。”于是,当晚毛远新被送到了毛泽东的住所。

毛远新和李讷年龄相仿,自幼便是玩伴,这次重逢自然话题不断。两人在毛主席身旁热热闹闹地聊着,无形中缓解了因毛岸英牺牲带来的沉重气氛。他们的欢声笑语让原本沉闷的环境变得轻松了许多。

在新疆服刑期间,毛远新养成了勤于提问的习惯,而毛泽东则总是耐心地给予他解答。

毛远新有一次缠着毛泽东讲故事,毛泽东便讲了一个《水浒传》中鲁智深的故事。在提到鲁智深违反寺庙规矩,偷喝酒吃肉时,毛泽东好奇地问:“寺规是什么?”

毛泽东微笑着对毛远新说,这座寺庙的首要规矩就是僧人必须素食。毛远新默默记下了这番话。

次日用餐时,桌上摆了一盘罕见的空心菜。毛泽东兴致勃勃地给毛远新夹菜,不料小家伙直摇头,说什么也不肯吃。经询问才明白,原来他是担心吃了青菜会出家当和尚。这番童言无忌让毛泽东忍俊不禁,开怀大笑。

10月12日会议结束后,朱旦华在离开前专程拜访了毛主席,打算带毛远新回南昌。她向主席汇报了南昌的近况,并提到毛远新在南昌的学习环境不太适应,表达了想回北京继续学习的意愿。

毛主席听完,微笑着对侄子说:“在我这里,你就像温室里的花朵,不受风吹雨打。但跟着你妈妈,你能真正体验生活的艰辛。”毛远新立刻反驳道:“我不住你这儿,我住在学校,怎么能说是温室里的花朵?”

毛远新因此得以长期跟随在毛泽东身旁。毛泽东对他视如己出,既严格要求,又给予悉心教导。在两人往来的信件中,毛泽东常以"父亲"或"爸爸"自称,体现了深厚的亲情。这种特殊的相处方式,不仅展现了领袖对晚辈的关怀,更凸显了两人之间超越血缘的亲密关系。毛泽东在教育毛远新的过程中,既注重培养其品格,又传授革命经验,这种亦师亦父的角色定位,为毛远新的成长提供了独特的环境。

【毛主席另一个侄子比较特殊,在毛主席生前伯侄没有相认】

贺麓成是毛泽覃与贺怡的儿子。双亲去世后,他由姨妈贺子珍照顾成人。贺麓成在学业上表现出色,并在导弹研究方面取得了显著成就。尽管与毛泽东有亲属关系,他在主席在世时并未选择相认。

毛主席逝世后,在整理追悼名单的过程中,李敏注意到哥哥贺麓成的名字并未出现在上面,这一细节使得贺麓成的真实身份首次被外界知晓。