【前言】

1976年,在毛主席的悼念仪式上,罗瑞卿不顾身体不便,坚持从轮椅上起身,借助双拐站立了一个多小时。仪式结束后,他的双腿严重肿胀,回到家中时情况更加明显。

目睹父亲的双腿,儿子心中满是痛惜,他沉默地摇着头,内心却始终萦绕着一个困惑:父亲如此坚持,究竟是为了什么?

【罗瑞卿:跟着毛主席干革命是对的】

1977年,张爱萍将军举荐罗瑞卿重新担任中央军委常委兼秘书长一职。罗瑞卿上任后,全力配合邓小平进行军队的整顿和纠正错误工作。他积极参与并支持当时关于真理标准问题的讨论,明确反对“两个凡是”的观点。

在纠正错误的过程中,罗瑞卿凭借坚定的意志力,尽管身患重病,仍亲自前往部队指导工作。他致力于消除林彪和江青集团对军队建设带来的负面影响,努力恢复人民军队的正常秩序。罗瑞卿的辛勤付出,为军队的健康发展奠定了坚实基础。

当时,罗瑞卿面临繁重的工作压力,大量文件和待办事项接踵而至。尽管行动不便,他依然坚持每天工作超过十小时,常常连续五六个小时坐在桌前专注处理事务。

罗瑞卿为了高效处理工作,采取了多种节省时间的措施。中午休息时,他不再取下假肢,省去了穿脱衣物所需的时间。面对繁重的文件任务,他控制饮水量,以减少上厕所的频率,从而将更多时间投入到工作中。

深夜归家后,罗瑞卿的双腿常常剧烈疼痛,导致他整夜无法入睡,只能依靠大剂量的镇静药物来缓解症状。

目睹父亲积极参与清理林彪、江青集团遗留的历史问题,儿子内心受到触动,开始反思父亲曾经的遭遇。父亲的态度让他意识到,父亲过去承受了不公正的待遇。这一过程促使儿子重新审视父亲的人生经历,并理解他曾经的困境。通过观察父亲的行动,儿子逐渐认识到父亲所受的委屈,并开始思考这些经历对父亲的影响。这种反思让儿子对父亲的过去有了更深刻的理解,也让他对父亲产生了新的认识和情感。

根据常理推断,父亲这样的行为表明他对历史持有不同见解,这可能会影响他对毛泽东的看法。为了验证这一猜测,儿子开始密切留意父亲的言行举止。

在那段时间里,不少曾经遭受不公正待遇的人纷纷向罗瑞卿寻求帮助。通过罗瑞卿的不懈努力,许多同志得以洗清冤屈,重新获得公正对待。同时,他在恢复和弘扬人民军队的优良传统和作风方面,也发挥了关键作用,为军队建设作出了显著贡献。

在为他人恢复名誉的过程中,罗瑞卿始终没有考虑过自身,甚至忽略了自己也曾遭受不公。当妻子郝治平提及此事时,罗瑞卿回应道:“别着急,现在党组织也有困难,我们不应该再给党添麻烦。”

1978年的某日,罗瑞卿的儿子注意到父亲情绪不错,便趁机与他交谈。为了让罗瑞卿放松,儿子在对话中特意挑选了一些轻松愉快的内容。

罗瑞卿的儿子看到他父亲总是充满积极乐观的态度,心中一直有个疑问难以释怀。他鼓起勇气,小心翼翼地询问:“爸,您对毛主席是不是有点过于忠诚了?”

罗瑞卿对儿子的疑问虽然觉得有点意外,但考虑到外面有人对毛主席说三道四,他先稳了稳情绪,然后平静地回应道:

质疑我们并不难,但我们对毛主席的信念并非毫无根据。别以为我们当时缺乏判断力,那时我们对毛主席的信任是最真实的,因为只有跟随他,我们才能确保生存。

对于父亲沉稳的回应,儿子表示理解。他深知父亲的性格,这并非一时兴起,也非情绪使然,而是经过仔细思考后得出的结论。

罗瑞卿的腿部疼痛加剧,最终入院治疗。在住院期间,他的子女们时常前来探望。罗瑞卿觉得应该向孩子们表达自己内心的真实感受,于是对他们坦言:

父亲一生中最重要的选择就是追随毛泽东投身革命事业。这一决定成为他人生道路上的关键转折点,也奠定了他一生的奋斗方向。在那个特殊的历史时期,父亲积极响应党的号召,全身心投入到革命工作中,用实际行动践行了自己的理想信念。这种坚定不移的信念和选择,不仅塑造了父亲的人生轨迹,也深刻影响了我们整个家庭的价值取向。通过参与革命事业,父亲实现了个人理想与国家命运的结合,这也成为他一生中最值得骄傲和自豪的成就。

罗瑞卿的一番话让孩子们意识到,毛主席在父亲心中的位置是不可动摇的。他们终于理解了父亲对毛主席的崇敬之情有多么深厚。这种尊敬并非表面上的客套,而是发自内心的真挚情感。父亲对毛主席的敬仰,已经深深植根于他的思想和行动中,成为他生命中不可或缺的一部分。孩子们从父亲的话语中感受到,这种敬仰不仅仅是个人的情感,更是一种信仰和力量的源泉。通过这次对话,他们更加深刻地理解了父亲与毛主席之间那种超越寻常的深厚联系。

【毛主席:罗瑞卿从来不恨我】

毛主席对罗瑞卿有着深刻的了解,毕竟罗瑞卿是他亲自培养的革命干部。即便在受到严厉批评后,毛主席依然坚信:“罗瑞卿对我没有怨恨。”这种信任源于两人长期的共事经历和对彼此性格的熟知。

1906年5月31日,罗瑞卿在四川省南充县舞凤乡清泉坝马家坡(现南充市舞凤乡双女石村)出生。

罗瑞卿的童年教育始于私塾,随后进入高级小学就读。在校期间,他对教师体罚学生的行为深感不满,并勇敢地与校方展开辩论,最终成功促使学校向受害学生公开道歉。随着阅读范围的扩大,罗瑞卿接触到了大量进步书籍和刊物,这些思想逐渐在他心中生根发芽,最终激发了他投身革命事业的决心。

1926年,罗瑞卿在成都成为中国共产党青年团的一员,随后进入武汉中央军事政治学校,即黄埔军校武汉分校学习。

1927年,罗瑞卿原本计划奔赴南昌参与起义行动,但在途中得知起义队伍已经转移,无奈之下只能返回武汉。一年后,他转赴上海,正式成为中国共产党的一员,随后投身于地下工作。

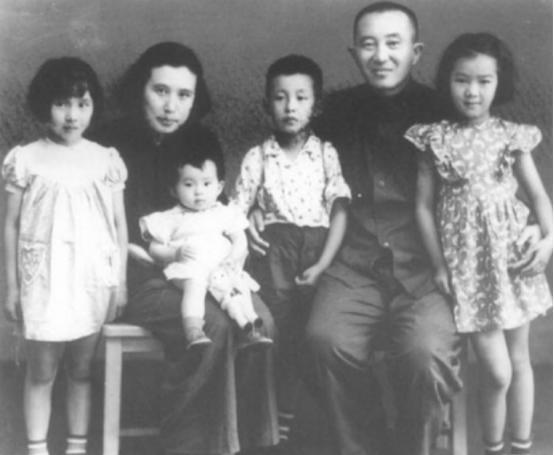

1929年,罗瑞卿被派到闽西负责组建地方武装力量,并出任闽西红军第59团参谋长。在此期间,他带领部队与毛主席和朱德指挥的红4军协同作战,随后被并入红4军,先后担任第2和第4纵队的支队党代表。也就是在这一年,罗瑞卿首次与毛主席结识。罗瑞卿的儿子后来回忆了这段经历。

在红四军进军福建期间,毛泽东同志将我的父亲调入了部队。从此,他便留在了军中,长期跟随毛泽东同志南征北战。

1930年,罗瑞卿出任第2纵队政治部主任一职。在此期间,毛主席亲自指导他如何进行实地调研工作。同年10月,罗瑞卿被调任红4军第11师政委。随后,他积极参与了由毛主席指挥的中央苏区首次和第二次反"围剿"战役。

1932年3月,罗瑞卿被提拔为红4军的政委。到了第二年1月,他又被调到红1军团,担任政治保卫局的局长。在长征过程中,罗瑞卿担任了中央红军先遣队的参谋长,他严格遵循中央的指示,积极完成各项任务,并坚定地支持中央的北上决策。

1935年9月,罗瑞卿被调任陕甘支队第二纵队,负责政治部工作。两个月后,他接手了红一方面军政治保卫局的领导职务。

罗瑞卿从个人经历中深刻体会到,只有坚定追随毛泽东的领导,才能保住性命,革命事业也才能持续向前推进。

1936年6月,位于西北的红军抗日大学正式更名为中国人民抗日红军大学。林彪被任命为校长,毛泽东担任政委,罗瑞卿则负责教育长的职责。在这段时间里,罗瑞卿由于职务上的便利,有机会直接向毛泽东请教工作上的问题,并接受他的指导。

1938年,毛主席亲自安排罗瑞卿在他居住的窑洞旁边进行写作。罗瑞卿在那里完成了《抗日军队中的政治工作》一书。在创作过程中,毛主席特别关照,每天都会安排厨师给罗瑞卿送餐,确保他能专心写作,直到作品最终完成。

罗瑞卿视毛主席为导师和父辈,而毛主席也将罗瑞卿看作门生和后辈。罗瑞卿对毛主席表现出极度的忠诚与敬仰,内心充满钦佩之情。与此同时,毛主席对罗瑞卿也给予了充分的信赖。两人之间建立了深厚的师生情谊与信任关系。

随后,罗瑞卿被委任为八路军野战政治部主任,在太行山区开展军事活动。毛主席对罗瑞卿抱有很高的期望,而罗瑞卿的表现也符合了毛主席的期待。他撰写的《当前政治工作建设的若干问题》一文,得到了毛主席的高度评价。

1944年,罗瑞卿受命返回延安,进入中共中央党校进行学习。抗战结束后,他被派往北平军事调处执行部,担任中共方面的参谋长。此后,他相继出任晋察冀野战军政委、华北军区政治部主任,并兼任第2兵团第一政委。

1959年,林彪推荐罗瑞卿出任总参谋长。罗瑞卿一心追随毛主席,对其他事情并不在意。毛主席也清楚罗瑞卿的忠心,曾这样评价他:

我对他们进行了严厉的批评,但他们从未对我产生怨恨。罗瑞卿曾表示,这些批评对他有益,使他变得更加谨慎。他提到,正是因为经历了我的严格批评,他才学会了更加小心。罗瑞卿和汪东兴都是高级干部,经过批评后,他们并未受到影响。然而,有些同志,即使我只是轻微地批评他们,他们却可能对我怀恨在心,甚至可能持续几十年,甚至一生。

1964年,在全军比武大会上,罗瑞卿的表现让林彪感到不快。对此,罗瑞卿的儿子曾提到:

林彪作为当时的军委第一副主席兼国防部长,对1964年全军大比武颇有微词。这其实不难理解,毕竟他长期抱病在身,突然冒出一件重大军事活动与他毫无关联,心里有想法再正常不过。这次大比武的初衷是推动部队军事训练,提升全军战斗力和军事素养,但这套做法和林彪的治军理念背道而驰。早在1960年,林彪就提出了“四个第一”的治军原则,强调人的因素、政治工作、思想工作和活的思想居于首位。大比武显然与他的这套理论格格不入。正因如此,林彪对这次全军大练兵和大比武持强烈反对态度。

1965年,林彪察觉到罗瑞卿不再像以前那样顺从他的意愿,感到两人之间出现了裂痕。他对陶铸提到:“1960年那会儿,罗瑞卿和我合作得还不错。可到了1961年,他态度就变了,开始疏远我,甚至有意避开我。到1965年,他直接站到了我的对立面。”林彪这番话表达了他对罗瑞卿从信任到不满的转变过程。

在上海的那次会议上,陶铸一字不差地把林彪的原话传达给了罗瑞卿。到了1971年,林彪出事后,罗瑞卿在一份书面材料中提到了这件事。

我在哪些方面惹他不高兴了?主要是我在处理一些事务时,没有事先征求他的意见。由于他身体不好,经常不在北京,遇到事情我就直接向主席请示并执行了。对于一些比较重要的事,我事后才向他汇报。还有一些事情,考虑到他的健康状况,我干脆就没告诉他。我认为这样做在政治上和组织上都没有问题,因为主席不仅是党的最高领导人,还是军委主席。我能感觉到,他对我不通过他就直接向主席请示的做法很不满,但他又不好明说。

1974年,在毛主席的亲自过问下,罗瑞卿获准返回家中。当天,他特意让司机放慢车速,从天安门广场缓缓驶过。当车子经过天安门时,罗瑞卿看到城楼上的毛主席画像,立即举手敬礼,目光一直追随着画像,直到车子驶远,画像完全消失在视线中,他才放下手臂。

1975年8月,经过毛主席的同意,罗瑞卿重新回到工作岗位,被任命为中央军委顾问。尽管如此,罗瑞卿始终未能与毛主席会面。

1976年9月9日,毛泽东逝世的消息传来,罗瑞卿深感哀痛。他拄着双拐,艰难地走到毛泽东的画像前,长时间站立不动,眼泪不停地流下。

1976年9月18日,北京天安门广场举行了毛泽东主席的悼念仪式。在仪式过程中,时任中国人民解放军总参谋长的罗瑞卿,不顾自身行动不便,坚持从轮椅上起身,依靠双拐支撑站立了整整一个多小时。由于长时间保持站立姿势,加上身体承受的巨大压力,罗瑞卿在回家后双腿出现了严重肿胀的情况。这一举动充分体现了他对毛泽东主席的深切缅怀和崇高敬意,也展现了一位革命老战士坚毅不屈的精神品格。

【邓小平:当初真不该批准罗瑞卿去西德治腿】

1977年,罗瑞卿担任了中央军委秘书长的职务。

随后,罗瑞卿因腿部问题入院治疗。为了帮助他恢复,专门邀请了德国的骨科专家进行会诊。经过检查,德国专家推荐罗瑞卿使用一条高品质的假肢,以改善他的行动能力。

德国医疗团队向罗瑞卿详细解释了他们的专业优势。他们提到,在二战期间,德国医疗界接收了大量肢体伤残的患者,通过长期实践,在假肢安装和康复治疗方面积累了宝贵的临床经验。与当时的中国相比,德国的医疗设备和手术条件更为先进。专家们强调,如果采用他们的治疗方案,安装合适的假肢,将显著提升罗瑞卿的生活质量。经过这番交流,罗瑞卿对治疗前景充满了信心。

罗瑞卿经过一番劝说,意识到自己的老战友张爱萍同样有腿部残疾的问题,于是拨通了张爱萍的电话。他告诉张爱萍:“医院里现在有位德国来的骨科专家,刚刚给我做了详细检查。我觉得他的诊断非常专业,你也过来做个检查吧。”

经过长期中医调理,张爱萍的伤腿有了明显好转,多年来一直保持稳定,没有出现大的波动。不过,夜间时分会感觉腿部有些发冷,遇到阴雨天气时,也会有些轻微的疼痛感。

张爱萍即便拄着拐杖工作,也没觉得有什么大不了的。他一门心思扑在国防科技上,早把腿脚不便的事儿抛到九霄云外了。对他来说,这些小事根本不值得分心,满脑子想的都是国家大事。

张爱萍对罗瑞卿赴德治疗腿疾一事心存疑虑,但并未直接表达,只是表示有空会去医院探望。

张爱萍完成体检后,立即赶往罗瑞卿的病房探视。交谈中,罗瑞卿提到:“我打算去德国接受手术,彻底解决腿的问题。”

罗瑞卿已经下定决心,张爱萍虽不再劝阻,但仍不放心地问道:“出国治疗确实麻烦,不如让医生来国内给你做手术,这样会不会更方便些?”

为了让朋友放心,罗瑞卿坚定地表示:“那边的医疗设备和技术水平都远超我们,手术成功的几率更大。”张爱萍赞同地回应:“确实,他们的设备和技术可能更胜一筹,安装假肢应该没问题。”

尽管罗瑞卿住院治疗,他始终心系工作,时刻挂念着职责所在。待健康状况有所好转,他便毅然决定提前出院,重返工作岗位。

离开医院后,罗瑞卿恢复了以往的工作节奏,每天投入超过十小时,长时间在办公室内保持同一姿势。邓小平见状,关切地提醒他:“老罗,注意身体,别太劳累了。”罗瑞卿听后,笑着回应:“明白!”

邓小平刚刚离开,罗瑞卿就立即投入了工作。面对这样的工作节奏,罗瑞卿表示:“我要把72岁当作27岁来用,更加努力地完成工作!”

邓小平的忧虑很快就得到了印证。罗瑞卿出差归来,脸上写满了焦虑,他的双腿问题已经严重干扰了他的日常工作。

几天后,邓小平对罗瑞卿说道:“老罗,我已经调查清楚了,咱们国内在这个领域有不少专家,卢世璧就是其中之一。你赶紧安排一下,马上去医院接受治疗吧!”

1978年,在邓小平的坚持下,罗瑞卿不得不前往解放军总医院接受治疗。

在罗瑞卿接受治疗的同时,他的妻子郝治平也因肺部疾病住进了医院。得知妻子住院的消息后,罗瑞卿内心充满了焦虑。尽管行动不便,他仍坚持亲自前往病房陪伴妻子。当得知妻子的确诊结果时,罗瑞卿心情沉重,坐在病床边,连饭都难以下咽,独自默默流泪。

躺在病床上,罗瑞卿显得格外虚弱,他拍着自己的双腿,懊恼地说自己无法照顾妻子。到了晚上,见到卢世璧医生时,罗瑞卿急切地问:“卢主任,我的腿到底该怎么治?咱们国内有办法吗?”

卢世璧坦率地向首长说明情况:“首长,我对您的病情非常清楚。根据当前的医疗技术,最理想的治疗方案是更换人工骨关节。考虑到您的年龄,手术的复杂性和风险相对较高。虽然国内有过类似手术的案例,但数量有限,实践经验并不丰富。”

罗瑞卿对卢世璧的说法深信不疑。没过多久,他便向子女们表达了自己的决定:“我下定决心要去国外治疗腿伤,无论付出多大代价,一定要把腿治好!”

罗瑞卿在六月告诉妻子郝治平:“中央同意我去国外治疗腿伤了。”

郝治平惊讶地回应道:“罗瑞卿,你前几天还说这事没定下来,怎么突然就拍板了?这么重要的事,你都没跟我商量一下吗?”

罗瑞卿为了不让妻子郝治平忧虑,解释道:“这次行程是经过组织同意的。而且,我们的医学专家也会随行,德国那边也给出了明确的答复。我觉得这次出行应该不会有什么问题。”

7月18日,罗瑞卿搭乘的航班抵达西德科隆机场,他使用假名“吴生杰”登记入住海德堡大学骨科医院。在医院,他接受了必要的术前检查,为即将进行的手术做准备。

8月2日,郝治平得知手术顺利完成,心情十分愉悦。傍晚时分,罗瑞卿苏醒过来,向主刀医生致意道:“晚上好,感谢您!”医生观察后回应:“祝贺您,再过几天您就能下床行走了!”

8月3日,罗瑞卿因心肌梗塞突然发作,不幸逝世。

当邓小平得知罗瑞卿在国外去世的消息时,他感到极度悲痛,并感慨道:“真是令人难以接受,怎么会发生这种事?!”关于罗瑞卿突然离世的情况,他的秘书王仲方在事后回忆时提到:

邓小平曾感慨道:“当初真不该同意罗瑞卿去西德治疗腿伤!”邓小平一生行事果断,极少有后悔的时候,但这次同意罗瑞卿去西德治疗的决定,却让他深感遗憾。

8月10日,罗瑞卿的遗体由专机运抵国内。两天后,即8月12日,中共中央为其举办了盛大的追悼仪式,邓小平亲自主持并发表了悼词。

1980年5月20日,中共中央发布了一份正式文件,宣布为罗瑞卿恢复名誉。这份通知明确指出,罗瑞卿之前受到的错误指控和处分已被撤销,他的历史问题得到了全面澄清。这一决定标志着罗瑞卿的冤案正式终结,反映了当时中央对历史遗留问题的重新审视和纠正态度。通过这一举措,中央不仅为罗瑞卿个人正名,也体现了对过去错误政策的反思与调整。

罗瑞卿离世已超过一年。