大家好,我是布衣公子。

今天我们开始【K093-《文化概念理解》】这份作品的文案阐述。

儿时过年,充满了欢快的节奏感和神秘的仪式感。

进入腊月就开始考虑过年的事情了,一般无论多忙,腊月廿四日,要打扫卫生,采购年货,正式开启过年的程序。

室内室外,庭前屋后,扫除灰尘杂物,整理家具电器,到处洋溢着欢欢喜喜搞卫生、干干净净迎新春的气氛。

父亲采购鱼和肉,母亲蒸馒头包子、炒花生瓜子。

鱼,腌起来;肉,挂起来。馒头或包子蒸了一锅又一锅,家家都这样忙碌着,大人们忙里忙外,小孩子们跑里跑外,好不热闹。

年前,还有一个重要的事情,就是送节礼。在乡间的小路上,经常可以看到挂着白花花猪肉和亮闪闪大鱼的自行车,那一准是去送节礼的。

离过年越来越近了,父亲采购红纸和墨汁,准备写春联。当然,后来是直接买春联,到现在,往往春联也不需要买了,一般银行、保险公司、甚至是礼拜堂都会赠送。

什么时候贴春联呢?一般是除夕的上午。

另外,除了大门要贴,谷仓要贴上“五谷丰登”,猪圈和牛槽贴上“六畜兴旺”,车贴上“出入平安”,甚至院子里的那棵枣树上还要贴上“满院春光”,大门外还少不了“出门见喜”四个字,而家具上贴“福”字即可。

更早些的时候,还要贴门神和灶王爷!这个对于我来说记忆已经非常模糊了。

于是,这冬日里冷峻的色调被大红的春联打扮得非常的妖娆和鲜艳,让节日的气氛更加浓厚。

吃饭的时间到了,此起彼伏的鞭炮声在村里村外放肆地喧闹。

但中午正餐之前,还有一道程序。

桌子要抬到院子中间,放上酒和肉。父亲烧一对纸元宝,用筷子沾点酒洒在地上。接下来全家人对着堂屋的方向逐个磕头。

这个过程,就是敬老天和敬祖先。且饭后,还要再去先人的坟茔烧纸祭拜。而母亲则要准备第二天的饺子馅。

随着噼里啪啦的鞭炮声再次响起,各家的晚饭也陆续开张。

晚饭后,五彩缤纷的烟花又开始争相绽放,花瓣如雨,纷纷坠落,映红了天空,照亮了漆黑的夜!

大约晚八点开始,进入例行的吃瓜子、看春晚时间。熬过12点是轻轻松松的,12点开始,村里村外又响起了连绵不绝的鞭炮声,迎接农历新年的到来!

初一的清晨,母亲很早就起来包饺子了。过年的饺子是要放硬币的。为什么呢?如果吃到带硬币的饺子,就预示着今年的运势将会很棒,虽然这没有什么依据,也算是一种美好的祝愿吧,更增添了几分仪式感和乐趣。

初一的下午,一般是下棋打牌的娱乐时间,当然长辈给小孩子发压岁钱一般也会安排在这个时段。

初二,去接大姑和小姑。

接下来都是好日子,或者大姑小姑来了,或者我们去外公家。

农村的结婚、过寿等喜事,也开始在正月里扎堆举办。那时,还流行在县电视台点歌给老人祝寿,于是,正月里,电视里总是持续不断、循环播放各种怀旧老歌。

更早的记忆中,还有舞狮子、玩旱船的印象,那时候,我应该还不超过五岁。

而直到正月十五挑花灯,这年才算过完。

“文化”这一词汇应用得非常普遍,可以说,生活中我们随处可见有关“文化”的描述,比如,喝茶有茶文化、饮酒有酒文化、吃饭有饮食文化、穿衣有服饰文化、住房有建筑文化、交往有礼仪文化、过节有节日文化、祭拜有祭祀文化等等。

总之,人们会将衣食住行、言行举止、礼尚往来、信仰追求、娱乐休闲、婚丧嫁娶等皆称之为文化。

但如果让你明确地讲一讲什么是文化,估计很难有人能够说得清楚。学者余秋雨先生说:“想要给出文化的定义,却是一个世界级的难题”(《中国文化课》余秋雨)。

沙因认为:“文化本质上是一个模糊的概念,人们对文化的理解也各不相同,因此很难轻易对其做出清晰的定义或精准的评估。”(《沙因文化变革领导力》,埃德加·沙因)

正所谓是:人们无时无刻不生活在文化的空气中,然而,人们也可能随时随地迷失在文化的丛林里。

文化是无形的,就像灵魂一样,就像生命一样,就像智慧一样,就像电一样,是我们非常熟悉的一个存在和能量,但是由于它无形,所以只有附着在一个物体上,或者通过直观的现象表现出来,人们才能感知它。这给人们的表述带来了极大的难度。

所以到现在为止,还没有任何一个定义能够把文化的内涵表达清楚。

虽然全球各地不少哲学家、社会学家、人类学家、历史学家和语言学家一直在努力,试图从各自学科的角度来研究和界定文化。然而,迄今为止我们仍没有获得一个公认的、令人满意的定义。

所以,布衣公子认为:不要试图去精确定义“文化”,而是要准确理解“文化”。

“文化”一词,古已有之。

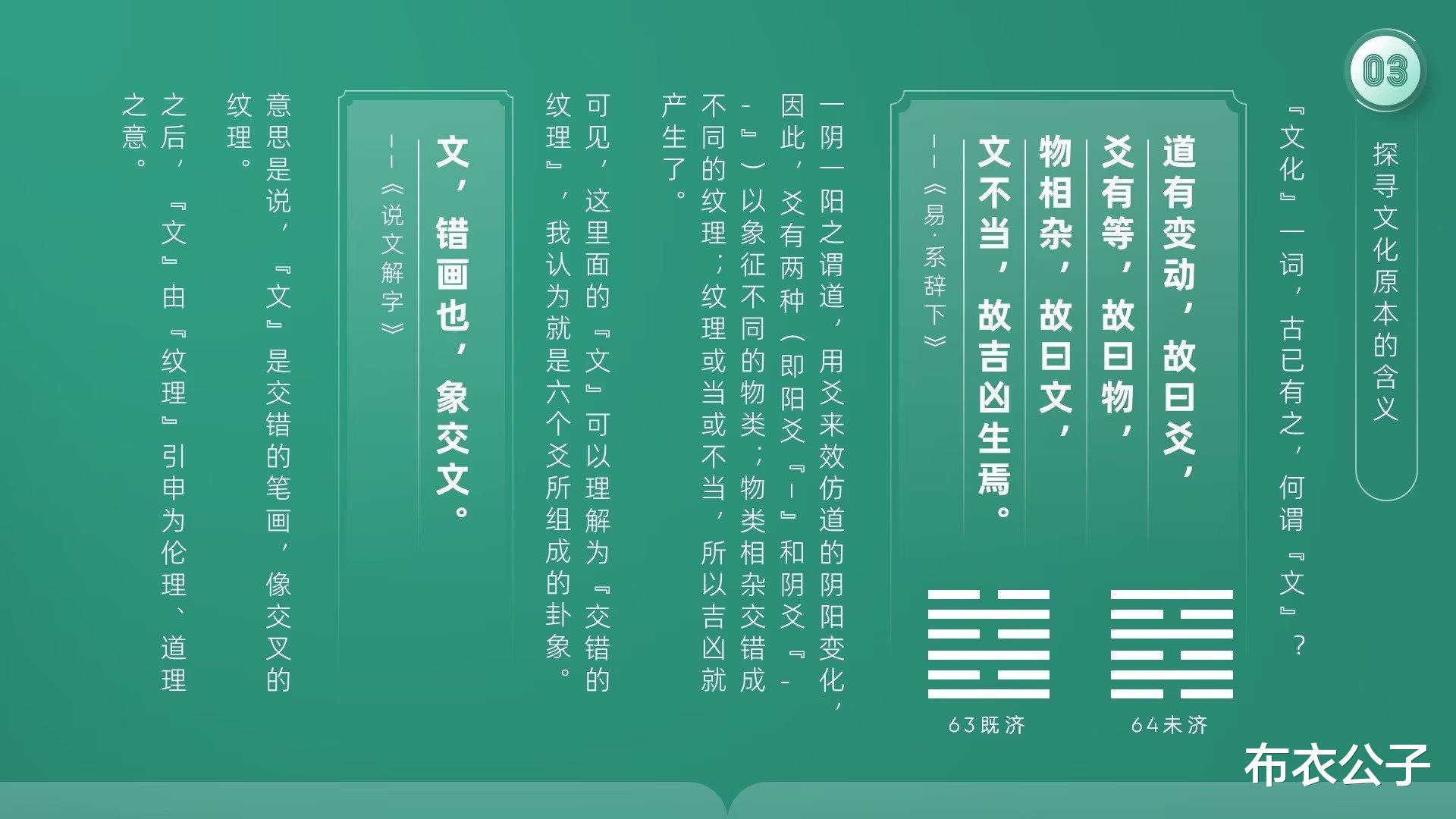

A、何谓“文”?

《易·系辞下》有“物相杂,故曰文”的描述。啥意思呢?由于古文非常简略,若要尽可能确切了解其义,我们还要结合上下文。

完整的段落是:“道有变动,故曰爻,爻有等,故曰物,物相杂,故曰文,文不当,故吉凶生焉。”

大概的意思是:一阴一阳之谓道,用爻来效仿道的阴阳变化,因此,爻有两种(即阳爻“—”和阴爻“--”)以象征不同的物类;物类相杂交错成不同的纹理;纹理或当或不当,所以吉凶就产生了。

可见,这里面的“文”可以理解为“交错的纹理”,我认为就是六个爻所组成的卦象。

《说文解字》中也是这个意思。“文,错画也,象交文”,意思是说,“文”是交错的笔画,像交叉的纹理。

之后,“文”由“纹理”引申为伦理、道理之意。

B、何谓“化”?

《易·系辞下》:“天地氤氲,万物化醇,男女构精,万物化生”。大概的意思是:天地交互生成万物,阴阳交合繁衍万物。

《荀子·礼论》:“天地合而万物生,阴阳接而变化起”。大概的意思是:天地相互作用而万物产生;阴阳相互交融而而变化发生。

可见,这里面的“化”有生成、造化、变化之意,也就是事物形态或性质的改变。如《庄子·逍遥游》中“化而为鸟,其名为鹏”应该也是此义。

那《说文解字》中的“化”又是何意?

“化,教行也。”

清代学者段玉裁的《说文解字注》进一步诠释为:“教行于上,则化成于下。贾生曰此五学者既成于上,则百姓黎民化辑于下矣。老子曰我无为而民自化。”

可见,“化”又可以引申为“教化”之义,上层教育施行,下层学习改变。

C、何谓“文化”?

“文”与“化”同时使用,较早见之于《易·贲卦·彖传》:“刚柔交错,天文也。文明以止,人文也。观乎天文,以察时变。观乎人文,以化成天下。”

这大概是中国人论述“文化”之始,但其中“文化”一词尚未连结在一起。

这段话里的“文”,即从纹理之义演化而来。整句意思我的理解是:日月往来交错文饰于天,即“天文”,亦即天道自然规律;约束人们行为的伦理道德,即“人文”,亦即人伦社会规律。观察天道自然,就可以察觉到时序的变化;观察人文社会,就可以用之以教化天下。

为什么这里面的人伦社会规律称之为“人文”呢?因为人与人之间的关系,如君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友,构成复杂网络,如纹理一样纵横交织。

西汉以后,“文”与“化”合成一个词,正式闪亮登场。刘向《说苑•指武》:“圣人之治天下也,先文德而后武力。凡武之兴,为不服也。文化不改,然后加诛。”

这句话说得很直白,就不翻译了。其中“文化”的含义与现在人们通常理解的并不一样,是区别于武力的文治教化之义。

通过古文,我们将挖掘的文化含义小结一下:文:由纹理引申为伦理、道理之意;化:由造化、变化引申为教化之意;文化:区别与武力的文治教化之义。

未完待续……